经过数千年的积累,在春秋战争频繁的时代,中华文明“破茧成蝶”,迎来质变,于是在这一阶段,治国、用兵、哲学、个人修养等多个方面都迎来蜕变,其中在个人修养方面,孔子提出了“中庸之道”,即不偏不倚、折中调和的处世态度,之后对中国的影响不再局限于个人修养,还包括中庸治国等。

所谓中庸,不偏谓之中,不变谓之庸,即保持不偏是为中庸。战国时期,孔子嫡孙子思编撰了《中庸》一书,其中记载了孔子对中庸之道的认知,肯定“中庸”是道德行为的最高标准。在中国历史上,《中庸》这本书地位很高,宋代时将其列为“四书”第二位,近代时梁启超、孙中山视其为国宝。总之,从历代对《中庸》的重视程度,也可以看到中庸之道对中国人的深刻影响。

那么,对中国人影响深远的中庸之道,它的起源到底是什么呢?鲜为人知的是,中国的中庸文化历史极其悠久,与5000年前的尖底瓶有关,最初极有可能起源于果核。

1921年,在河南省渑池县仰韶村,瑞典地质学家安特生发现仰韶遗址,出土了大批独特的彩陶。之后,在黄河中上游地区还发现了很多类似彩陶文化的上古遗址,它们距今5000年—7000年,后人将之统称为“仰韶文化”。在仰韶文化遗址中,考古发现了很多造型的陶器,但其中最具仰韶文化特色的是尖底瓶,贯穿于仰韶文化的全过程,持续长达2000年之久。

尖底瓶出土之后,当时考古人员第一反应是汲水器。直到本世纪初,还有一些教科书认为尖底瓶巧妙地运用了重心原理,是美观而实用的汲水器:“如果将其两耳系绳放置水面,由于水的浮力和尖底瓶重心的作用,瓶上半部会自动倾倒,下半部离水面翘起;随着瓶内水的逐渐增多,瓶下半部也逐渐下沉,直至瓶盛满水而直立。这种性能是利用了重心与浮体稳定性关系的原理,具有较高的科学性。”

但早在上世纪80年代,北京大学力学系学者做过一次实验,发现在打水的过程中,尖底瓶的重心会发生变化:空瓶状态时,重心偏上,放在水面上可以主动灌水;灌到一半时,重心就会下移,瓶口会自动翘出水面,处于立正的状态;灌满之后,重心转移到上部,尖底瓶又会倾倒,不好用绳子提着,只能用手抱着。

也就是说,尖底瓶空着时,重心在横轴上一点的地方,这使它向一方倾倒,装一半水时正好变正,当继续注水时,由于重心上移就会翻倒,因此尖底瓶不可能是汲水器。

随着科技的发展,考古专家通过电子显微镜观察发现,在一些保存完好的中国尖底瓶内壁上有白色的残留物,科学家分析指出这是酒的痕迹,那么到底是酿酒器还是盛酒器呢?著名学者苏秉琦指出,尖底瓶是一种盛酒器,用于重大场合的祭祀。从汉字字形角度来看,“尊”与“奠”都有“酉”部,甲骨文中的“尊”字,下部其实是两只手,高举了一个尖底瓶的形象,这就佐证了苏秉琦酒器说的观点。

用作盛酒的尖底瓶,一般都比较小,多在30—40厘米左右,适合抱在胸前,两个耳朵系上绳子可能用于挂在脖子上,防止摔到地上破坏祭祀。

但仰韶文化遗址中,还出土了一些大型、特薄的尖底瓶,可以装数百斤水,不过真装酒水的话,这种尖底瓶很容易就破碎了,几乎没有什么实用性,应该是祭祀礼器。另外,在仰韶文化遗址中心位置的墓葬中,也发现不少尖底瓶,与西汉、魏晋时期的尖底瓶造型有一定相似性,应该是一种“魂瓶”,即用于凝聚起旧生命的魂,从而孕育出一轮新的生命,使生命轮回不息。下图,西汉时期的一件陶器。

通过考古发现来看,尖底瓶主要有两个用途,即盛酒器与魂瓶。但问题有二:一是上古先民为何要造出如此奇怪的尖底瓶?二是他们为何认为尖底瓶有沟通天神与凝聚灵魂的特别功能?

其实,根据造型不难想到,尖底瓶的原型是果核。原始人类通过果实充饥,而吃完的果核扔在地上之后,却可能生根发芽,长出果树、结出果实,周而复始仿佛果树一直未死。古人不懂科学,必然对此非常震惊,于是对果核产生一定的崇拜,认为果核可以凝聚旧魂、再生新魂,帮助他们复活。

当陶器被发明出来之后,古人就依照果核造型制作了尖底瓶,首先应该是用作魂瓶,应用于墓葬,是希望尖底瓶能够像果核那样,凝聚旧魂、孕育新魂,其后用作祭祀盛酒器,用果核造型的神秘礼器盛上罕见的美酒祭祀上天或祖先,以祈祷得到保佑。

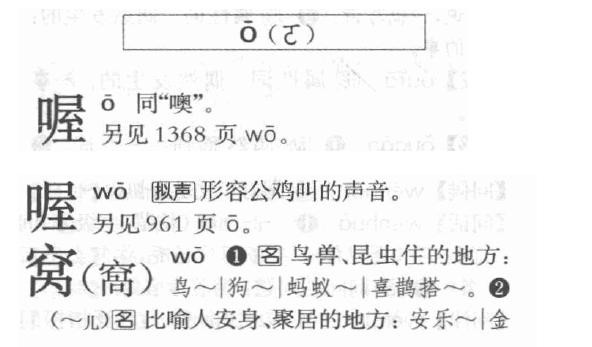

仰韶文化之后,纯粹的尖底瓶已经很少见了,但并未消失,至少商朝时期还存在。甲骨文中的“酉”字(见上图),就是尖底瓶的形象,本义是酒器。加上三点水,即为“酒”;双手捧着“酉”,即是“尊”;将酒洒在地上,即为“奠”.......总之,在中国文化中,酉字非常重要,很多与祭祀有关的字中都有“酉”部。

周朝时期,尖底瓶一度鲜为人知,连博学多才的孔子都没见过。根据《荀子》记载,一次孔子来到鲁桓公庙祭祀,见到一件很奇怪的器具,就向守庙者请教,守庙者说这是宥坐之器(座右铭源于此)。孔子说:“吾闻宥坐之器者,虚则欹,中则正,满则覆。”弟子们说注水试一试就知道了,最终果然如此,空时倾斜,盛水过半时直立,盛满就倒,于是孔子喟然而叹曰:“吁!恶有满而不覆者哉!”告诫弟子们要走中庸之道,做事做人要“中正”、“诫满”。

孔子所见的宥坐之器,特征与尖底瓶的一样,两者显然是同一种物品。而通过尖底瓶的特征,孔子提炼出“满招损,谦受益”、“中庸”等的道理。

当然,单纯一件尖底瓶,自然不足以让孔子信奉中庸之道,但其实在孔子之前,中国哲学中已有“中庸”的思想。清华简《保训》内容是周文王给周武王留下的遗训,其中核心思想即是“中”,夏商周断代工程专家组组长、清华大学历史教授李学勤判断认为是“中正、中道”,并首次将其与儒家的道统学说相联系。可见,中庸之道在中国历史悠久,只是孔子将其提出来,并做了更深入的探讨。

总之,尖底瓶的独特地位与特性,给古人带来了很多思考,由此又经过数千年的发展,大约商周时期形成“中”的思想,直到春秋晚期孔子提出“中庸之道”。从简单粗陋的尖底瓶,到“满招损,谦受益”、“中庸之道”等的大道理,也可以看到中华文明是一步步慢慢积累发展而来的,最终薪火相传下来。

,