绍圣四年(1097)朝廷再贬“元祐党人”之时,除苏轼、苏辙外,“苏门四学士”也一同遭受横祸。其中处境最恶的,是被认为与苏轼关系最为亲密的秦观(1049—1100),从郴州(今属湖南)再贬横州(今广西横县)。在途经衡州(今湖南衡阳)时,秦观将他的一首《千秋岁》词抄赠当时担任衡州知州的朋友孔平仲:

水边沙外,城郭春寒退。花影乱,莺声碎。飘零疏酒盏,离别宽衣带。人不见,碧云暮合空相对。

忆昔西池会,鹭同飞盖。携手处,今谁在?日边清梦断,镜里朱颜改。春去也,飞红万点愁如海。

全词写得既极度悲伤又极具震撼力,因而才感动了众多词家并争相以之唱和。此后孔平仲、黄庭坚、李之仪、释惠洪等都有次韵之作。黄庭坚在秦观死后,倾倒于他的“落红万点愁如海”之句,甚至不敢和唱。李之仪深深叹道:“叹息谁能会,犹记逢倾盖。情誓遣,心常在……”

大约在元符二年(1099),当时被远谪海南岛的苏轼,读罢秦观“愁如海”之词,不胜其悲,也作《千秋岁·次韵少游》一首:

岛边天外,未老身先退。珠泪溅,丹衷碎。声摇苍玉佩,色重黄金带。一万里,斜阳正与长安对。

道远谁云会,罪大天能盖。君命重,臣节在。新恩犹可觊,旧学终难改。吾已矣,乘桴且恁浮于海。

受秦观原词的情绪影响,苏轼的和作也是在伤感中起笔的,不过,苏轼在黄州、惠州﹑儋州的长期贬谪生活中,咀嚼尽孤独、窘困、凄苦等种种况味,并从佛老哲学中寻求过摆脱、超越悲哀的思想武器,以保持对生活、对美好事物的信心和追求,坚持对自我价值的肯定。

苏轼曾多少次在诗词中说自己“老”了,但这一次却说“未老身先退”,不是因为老而退,而是政见不同而被退。远贬海外当然不免伤感,但溅起的珠泪、破碎的丹衷(赤诚之心),都是那么的具有质感,透出一份凝重。虽然被认为罪大难容,惩罚如此严重,但一个大臣的气概节操仍值得坚守。即使赦免的君恩犹可期待,自己一贯的见解也决不会改变。如果政见不被采纳,就乘着小船如此漂浮于大海之上,只有超越,绝无屈服。《论语·公冶长》载孔子语曰:“道不行,乘桴浮于海。”

苏轼研究大家王水照认为,苏轼这首和词中依然有对京城的眷恋,对“君命”“臣节”神圣性的崇奉,但其重点已落在“旧学终难改”,为坚持自己初衷而甚至不惜浮海远去,超越政治。他在黄州时曾说过:“长恨此身非我有,何时忘却营营!”“小舟从此逝,江海寄余生。”把对个人价值的损害仅仅归结为奔名逐利,不惜优游江海以避“营营”。这首晚年的和词中,却对整个社会和政治,交织着抗争和超越,是他经历早年的积极入世、中年的一度消极出世后的思想升华,标志着贬谪心态的最高层次。

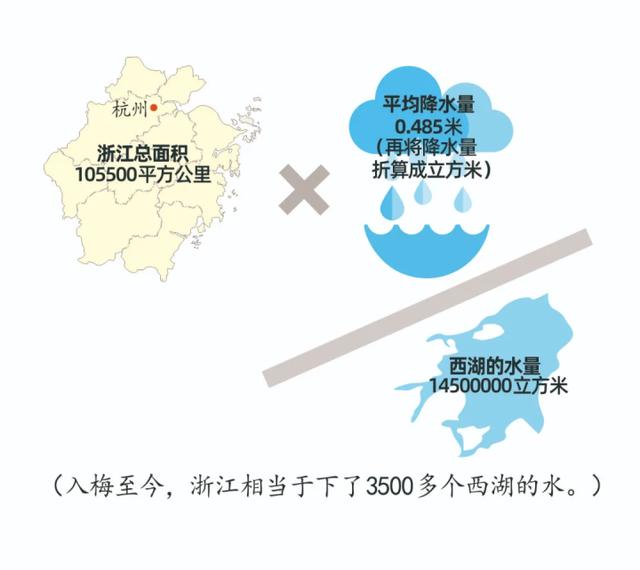

,