“我活在这个世上,无非想要明白些道理,遇见些有趣的事,倘能如我所愿,我的一生就算成功。”

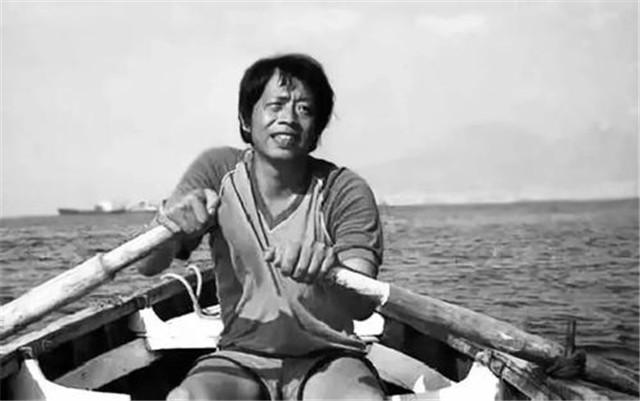

这是王小波《沉默中的大多数》序言中的一句话,也预示这绝不是要“沉默”的一本书,就如它封皮的模样一样,一个呐喊者的形象。

王小波说这本书写于中年,和自己少年时期的想法已大不相同,从前看这个世界诸多疑惑,所以倾向选择不说话。

但是迈入中年,深知中年人对这个社会的责任,需要将对这个世界的领悟说出来,这个世界上真正的蠢人少,太多装模作样,可见这样一本书多么的重要。

王小波是一个思考者,他总是在和这个世界对话,并于内心自省。

逻辑、情感、理智、哲学、伦理,人生在世总是越思考越迷茫,所幸还可以通过巨人的肩膀体会思考的魅力,王小波的文字为我们展现了灵魂中的深刻道理。

王小波的人生经历可以说是丰富多彩,先后当过知青、民办教师、工人等,当然还有作家。他的人似乎就没有消停过。

小时候他就在父亲的书柜里偷当时的禁书看,虽然被迫学了理科,却也没真正认真上过几节课。17岁那年他坐上了南下的火车,懵懵懂懂成了一名知青。

那时候是革命激情澎湃的岁月,所有人似乎都在轰轰烈烈的搞革命。但是王小波不。他喜欢躺在草地上看云。

面对踌躇满志要去参加缅共游击队的同学,王小波只有一个想法:人家也没有叫我们去,未免自作多情。在那个混乱年代,保持思考的王小波不免显得与众不同,就像他文中提到的那个特立独行的猪的故事。

在这个世界上所有猪的命运都是被人所设定好的,公猪负责长肉,而母猪呢就负责下崽。

但是有一头猪却特立独行,作为肉猪它十分不合格,黑瘦黑瘦的,而且喜欢到处爬来逛去,像羊一样敏捷。

每当它吃饱喝足之后,就会到房顶上去晒太阳,队里领导对这只猪非常不满,把它定为破坏生产的恶劣分子。组织群众围攻它,但是却没成功,还是叫它跑了。

当一只与众不同的猪不容易,当一个我行我素的人更不容易,但是王小波一生都努力如此,不想顺理成章地接受生活的设置,他的一生永远在探索为什么。

在《沉默的大多数》这本杂文集中,王小波用幽默和反讽的手法直击现实的本质,表达对这个社会、对人生的思考,让人读罢不免觉得酣畅淋漓、振聋发聩,这个世界需要这样的声音。

全书好像始终都贯穿着一个问题即明辨是非,好像知道的越多,明辨是非就越难,最开始我们以为自己什么都清楚,但是越是阅读,越是经历,越会觉得自己无知,这个世界总是越走越大。

所以在青年时期未免对明辨是非这件事感到苦恼,陷入怀疑主义的迷茫当中,不愿意将表达自己对世界的看法,成了沉默的大多数。

所以需要沉淀,当自我充实到一定程度,得到的是与内心世界的和解,会发现迷茫都是来源于对自我的不认同。

王小波的领悟来自于他那一代人的特殊经历,经历了非同寻常的苦难,对这个世界也有着更为深刻的认识。

他直白地说“这个世界真正愚蠢的人少,大多数愚蠢里含有假装和弄假成真的成分”,这是他对这个充满虚假的社会响亮的嘲讽。

曾几何时,那些装疯卖傻的人似乎才是最聪明的,许多人从不屑到有样学样,正需要小波这样犀利的话语,揭开功利社会的面纱。

王小波的人生或许短暂,但是他活出了自己的态度,活得大快人心。

他的文字经过时光洗练到如今依旧熠熠生辉,他的思想依旧可以照耀当代青年的迷途,我们品读和体会王小波,通过文字跨越时空和他对话,感受到的就是他这于无声处惊雷的智慧。

总有人说如果不是因为王小波人生的戛然而止,他不会有这么多的拥簇者,或许还是从前的少有人问津,死亡过后,作品才一版再版,被捧上了神坛。

但是真的如此么,他决不是在风口的猪,他的流行产生于必然。他的文学作品致力于结构和反对权威,这在从前每个人兢兢业业做好螺丝钉,社会处于沉默状态的年代,当然缺乏共鸣。

但是改革开放后成长起来的一代,他们有着异乎寻常的表达欲望,自我意识空前强盛,所以王小波的“叛逆”将这代人心里堵着却表达不出来的话直击人心的说了出来,这也是为什么韩寒、冯唐这类文青如此崇拜王小波。

1997年王小波逝世前,他的小说少有出版,只有一些杂文通过杂志发表,他逝世的消息也少有人报道,这是他生前的寂寞。

所幸即便金玉蒙尘也总有绽放光辉的一天,时代三部曲陆续发表,他的才华得到了世人承认,这与死亡的阴影没有关系,只是一个时代确实有一个时代的文学。

小波确实是斯人已逝了,没有机会也不可能实际证明他如果活着会给中国文坛,中国年轻人产生怎样的影响力,正所谓一生真伪复谁知大抵如此,但是笔者相信才华永不褪色,每个阅读者心中都会有一个答案。

如今王小波已经离开这个世界23年了,我们依旧在怀念他,这或许就是文学的魔力。

纵然历史的长河奔涌而去,我们依旧能通过镌刻下的文字对话。

寂寂无名也好,流行爆火也罢,对于王小波来言都不那么重要,灵魂中有人做客足矣,这是一个作家最高的荣耀。

有记者问李银河:“如果现在有机会,你最想问王小波一个什么问题?”

她说想问小波:“人死后到底有没有灵魂?你的灵魂还在不在?”

其实所有读过他的书,与书中思想有共鸣的人都在证明着有些灵魂不死。

文/枕猫

,