上回书提到我的同桌的外号叫“白骨精”。那时候,一群孩崽子混一处,经常给别人取外号,或被他人起外号,那是常有的事。

外号是指根据人的特征、特点或体型另给他起的非正式的名字。大都会有亲呢,或开个玩笑的意思。表现出同学之间的友好,没有恶意,一般比较好听,对方也能接受。渐渐地同学们只喊外号,真正的名字却被忽略了。

上小学的时候,年龄都不大,却常用"老"字相称。什么老王啦、老陈啦等等,并没有什么外号。上了初中不知道什么时候起,班里的同学们人人都有了一个外号。这些诙谐有趣的外号,现在想起来还会不禁哑言失笑。现将我能想起的外号,略举一、二仅供参考。

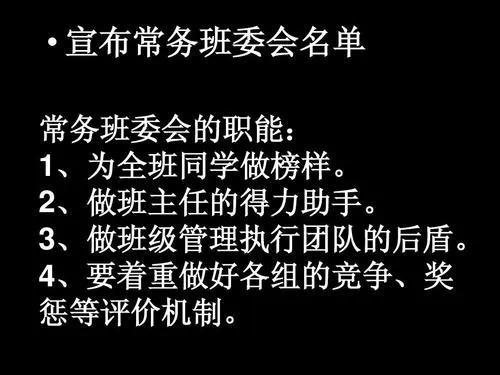

班委会成员:

班长:杨金花外号“杨大个”。故名思意她是我们班个子最高的一个,不但身体魁梧,且身手敏捷。办事雷厉风行,从不拖泥带水。在班级里威信较高。可惜那时候学校没有女子篮球队,要不可能是个优秀运动员。毕业后去了海渤湾一个军工厂当了一名工人。有一年,从磴口坐车回呼市过年。从身边走过一个高个子姑娘,虽然头巾、口罩把脸遮的只剩下了眼睛,但从她走路的姿态上,我还是认出了她。我轻轻地叫了一声“杨大个”。果然没有认错,她兴奋地走了回来。我们愉快地聊了一路。

学习委员:刘建新外号“五个轱辘”。呼市人一般把圆形物体统称为轱辘。她戴着眼镜,骑着自行车,腕带圆形女式坤表。这样的装备在当时的学校里还是比较少见的。学习委员自然是各科成绩都名列前矛。但有一科我比她强,那就是平面几何。毕业后,她去了呼市卷烟厂当了一名普通工人。卷烟厂我在文革时期学工时,在发酵车间干过两个月的活,那里的空气真是呛死人。真想不到那个娇气包子怎样坚持下来的。再见到她的时候,“五个轱辘”依然如故。只是嘴上潇洒地多了一颗点燃的烟。

文艺委员:段宗平外号“金翅儿”。那就说明她的嗓音特别的好。唱起歌来那也是清脆悦耳。学校的播音室当红主播。每年的文艺汇演那都是主角。毕业后,她去了兵团当了一名农垦战士。

体育委员:董天杰外号“袋鼠”。这个外号来源于一堂体育课。那节课男同学是纵箱分腿腾跃。一般男生要费很大的气力助跑、踏板,尽量腾高,双于尽力向前撑箱,才能跃过去。就这样还有不少同学骑在跳箱上过不去。轮到他跳的时候,踏跳板后竟然直接跃过跳箱,双手撑住垫子后,还接了一个前滚翻。把老师都吓了一大跳。所以,“袋鼠”非他莫属。临毕业时,跟他姐姐董润香(和我们同一个斑,可能上学比较晚)一齐转学回老家参加中考去了。

劳动委员:赵绥存外号“黑老哇”(内蒙人把乌鸦叫黑老哇)。其人高马大,人不但长的黑,而且还喜欢穿一身黑。一干活,敞着怀,两个衣襟呼扇呼扇,就象乌鸦展翅。有什么力气活找他,立马拿下。毕业后,他去了灯泡厂当了工人,工种就是吹灯泡外壳。可惜八八年得了肺癌离世了。

我所在班级第二值日小组名单:

组长:薛俊清外号“老乡”。他是我们班唯一的农村户口的学生。

组员:

卢风英:外号“小炉匠”。除了姓卢,她们家还真有一个黑白铁摊位。她为我的船模焊过螺旋桨。

王俊生:外号“小日本”除了个子低矮外,长的也像日本人。幽默风趣,学啥像啥。

蒋文学:外号“胖翻译”。长的特别象电影《小兵张嘎》里面的翻译官,且外语特别的好。

刘达民:外号“胖丫”。圆圆的脸蛋,大大的眼睛,双手也是胖胖的。就像年画上的胖胖娃娃。

陈权新:外号“小母鸡”。虽然说是个男生,但是说话细声细气的。

本人:外号“小茬”。就是“大错不犯,小错不断”那种,就像韭菜一茬接一茬。但比起“大茬”孟繁烨“大错屡犯,小错不断”,还是逊色不少。我们俩个统称为“害群之马”。

呼市三中六六届初三、二班的同学们,不知道那位会在头条号上,看到我的这篇回忆录。若是碰巧看到了,请留言联系我。

胸纳万壑自烟霞,天涯何处不噪鸦。

矗立高峰且放眼,红紫乡城朵朵花。

,