百过

文|王琪玖

当我写下“相忘于江湖”这几个字的时候,我长叹一声,唉……叹什么气呢?我想着,我青少年时的几个小朋友,虽然“风流总被雨打风吹去”,但也有如浮萍,只不过是被风雨吹打得四处飘零而已,而我少年时最要好的朋友,与我在那清贫孤寂的懵懂岁月里相互慰藉的小小少年,--安百过,却是像村路边的车前草花,还没有盛开,便被轰然而至命运的车轮碾得“零落成泥”,他那小小的依附在村落公墓里的坟堆,也随着岁月的风,化作一缕清尘,荡然无存。即便是在我记忆的荧屏上,他的身影也已经渐渐模糊,唯独那一双黑亮如漆的眼睛,还如辽远高阔的夜空里的小星星,在我的记忆之屏上闪烁。

安百过,官名安志良,是我家大门向北开的时候的斜对门安登云的大儿子,与我同岁。我记得,百过有个没牙的爷爷,我记事的时候,他爷爷大概有七八十岁了吧,柱个棍,趿拉着鞋,颤巍巍的,还引着我,在南堰底下的老坟里放过羊呢!

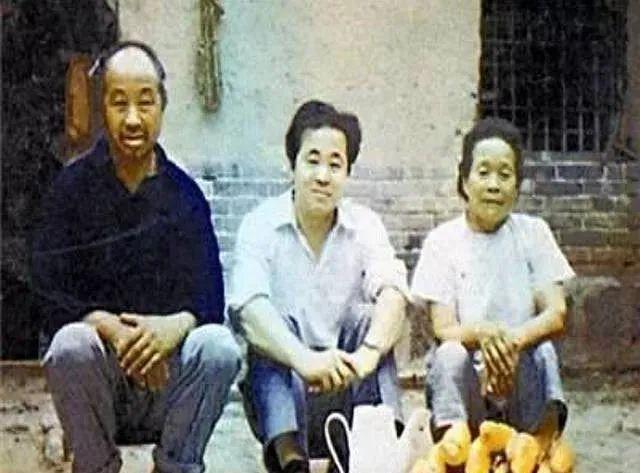

百过是安登云家的大儿子,但他不是安登云的老大,百过上面还有一个姐姐,叫安玉簮,比百过要大好像六七岁吧,我上高中的时候,她还没有出嫁哩。那时候,我们两家关系很好,安百过的姐姐长得很好看,属于心灵手巧的那类姑娘,她经常到我家里来,跟我母亲讨教些绣花之类的女红技巧,我也经常到百过家去玩,两家人借个米,还个面呀什么的,出出进进,没个生熟,就跟一家人一样。我家里有一张我母亲抱着我和百过母亲抱着百过的合影照,大概是我和百过百天,或者是过岁时的照片吧。从这可以看去,我们两家的关系是很好的。

百过跟我一样,个儿瘦小,后脖窝里留撮气死毛,据说是脾气大得很,一发脾气就气死了,要揪着气死毛才能救活。我记得他小时候是留着长头发的,风一吹,向后蓬飞着。在我的记忆中,百过似乎要比我硬梆得多,胆子大,点子也多,上树粘知了,抬水灌黄鼠,起土壕里凫水,偷桃摸杏溜西瓜,比我在行,往往都是他领头。当然,滚铁环,打弹弓,逮麻雀,打宝,那更是他的拿手好戏,而且,他似乎就是娃娃头,只要那里有娃娃吱哇乱叫,那就一定少不了有他。我写过的《摔泥鼓》和《打宝》里,就有他的影子。

我至今还清晰地记得,下雪天,我跟他在他们家院子里用竹筛子 “塌鹔子”(逮麻雀)的情景。百过很机警,眼尖手快,看见麻雀跳进筛子底下,在那里啄食,他噌地一下把系在支棍上的绳子一拉,筛子瞬间扣下来,把麻雀罩在里面。然后,他用门帘捂严筛子,用手摸进去,一逮一个,把翅膀“麻了”,放到一边,再摸。最后,他把逮的麻雀都去掉羽毛,开膛破肚,洒了盐,用泥裹了,放在灶膛里烤,烤熟了,取掉干泥,分肉跟我,我俩个一小口一小口地啃着吃。

百过的母亲很偏爱百过,百过再折腾,也是一边骂,一边看着折腾。唉,那时候的我们,虽然清贫孤寂,但也有过儿童特有的生活乐趣啊!

百过好像没有上过完小,即便是上过,也没有和我是一个班,因为,关于我跟他上学的记忆似乎不多,近乎没有。他大概在我上初中时便休学了,在家里不知干些什么。我记忆中,他似乎很小就在农村参加生产劳动了。记得有一次,好像是暑假,我放学后去找他玩,他在北堰头角的水井上看水车,就是那种链条式取水车,由马达带着,达达达地响,带动链条上的皮碗从水管里抽水上来,翻倒在水斗里,流向水渠。他在井台旁的桐树荫里用玉米秆之类的东西搭了一个草棚子,里面铺着白亮亮的麦秸,我好奇地钻到草棚里,呀,里面有清凉的草腥气,土腥气,还有带着干燥的麦草味,真舒服!更令人惊奇的是,他在草棚里挖了一个类似于地窖的洞,洞口只能容一只手进去,可是里面很大,里面有黄瓜,西红柿,还有香瓜!他歪着头,得意地把手斜伸进去,一会掏出个黄瓜,一会掏出个西红柿,亮宝似的让我看,然后把黄瓜和西红柿浸在不断涌流着的水渠里,凉透了,跟我一起吃!说实话,那时的黄瓜和西红柿,生吃起来很脆,味儿很浓,有股子天然的清香和绵甜,现在,也不知道是我老了,味蕾退化了,还是黄瓜和西红柿的品种退化了,我再也没吃到过儿时的那种味儿!有一次,我说给我庄大听,他笑了笑,说,农村人口前有一句话叫:“偷的吃起香!”啊,也许吧,那种只有两个人知道黄瓜西红柿来路,只有两个人偷偷地吃独食的心理,大概是让好黄瓜,那西红柿好吃的催味素吧!

我记得,百过好像得过黄水疮,头上有一块烂过,他父亲给他剃了个光头,夏天里,他光着头和上身,晒得黑坳坳的,只有牙和眼仁是白的。百过瘦,但力气大,他跟我们一样用小推车给生产队推土,总是跑得很快。百过在农村,小小地就参加生产劳动,拉牛挂坡,看水车浇地,拉架子车卖瓜,拾棉花打胡基,啥活儿都干,在我看来很苦,但他觉得很快乐。有时,我从学校回来,他就跟我说这说那,蛮有趣的,说得我砰然心动,想着学校里乱七八糟的事,觉得那时的他真是幸福啊!在我记忆中,只有百过是没有欺侮过我的,跟我是睦邻友好关系。这大概是同年生,或者是同住在一条巷,两家人关系很好的缘故吧。

一九七一年的时候,我和百过十五岁,我在美原中学上学,已经是高二的学生了,百过在家乡劳动多年,也是“小老农”了。想起来真有意思,百过羡慕我上学,我羡慕百过当老农。那时,我有一个好想赶快长大,赶快回到村里跟大人一样出工干农活的愿望,有一种你能我也能的冲动,比如从村南门外的水池子里给家里担水,就是我最乐意干的事。那时候,我人还没有水担高,个子小,人瘦,力气小,但为了表示自己已经长大了,就自动担负起给家里担水的任务。水担勾搭长,桶高,我就把水担环环从水担头上绕一圈,取水的时候,只取半桶,这样前后半桶水担着,就一摇三晃地担回来了。从南城门外到我跟百过家里,只有二三百米,但一连要担三担水才能把瓮担满,这也是个不算轻松的活计,但我跟百过两个却乐此不疲,两个人还一个笑话一个。有一次,我跟百过两个人还打赌,看谁一起担回家,不换肩,不歇气。不过,没过多长时间,我俩个就阴阳相隔,再也没有在一起打打闹闹,嘻嘻哈哈担水的机会了!

那是一个深秋的傍晚,我记得很清楚,那天傍晚,我跟百过一起给家时担水,虽然他起步迟,但他担着水走得比我快,所以在村中的十字路口撵上了我,一边撵我,一边说:“走,担快些,担完了,到美原街上拾老婆鞋走!”我也很兴奋,笑着呼应说:“走,看谁尻子拧得快!”。你知道这些话是啥意思不?不知道吧?这是那时村里人的“黑话”。所谓“黑话”,是指它是在特定条件下具有特定意思的话。“到美原街上拾老婆鞋”是说今天晚上的美原街上一定是人挤人,挤得老婆婆们会掉了鞋子,有挤“热窝”,看热闹的意思。“看谁尻子拧得快”,是指看谁的自行车得快。

百过和我为什么这么兴奋呢?因为今天晚上,美原街道的大戏院里要上演大型秦腔剧《槐树庄》了!

从昨天开始,村里就开始发放戏票,记不清是一人一张,还是一个劳力一张,好像不要钱。那时候,天天耳朵里听得都是《红灯记》《沙家浜》一类,耳朵都听出茧子来啦!到处的电影演得都是《地道战》《地雷战》《南征北战》,早就看厌烦啦!一听是个从来没有看过没听过的《槐树庄》,而且是秦腔戏,那村里的人,无论是婆娘媳妇,还是小伙姑娘,都激动得就跟过节日似的,早早就把自行车气打饱,饮羊喂猪,吆鸡关后门,准备到美原街去看戏。更有些心急的,早早就拿架子车拉了爷或婆,朝美原街走啦!

我原先也在美原的大戏院看过一次秦腔戏,那人真多呀!天还没黑严实哩,密密麻麻的人就从南北两条巷子里往巷子中间的大戏院门口拥,而面朝东的大戏院大门,只开了一个仅容一人通过的小门,几个带着红袖章的小伙子把住门,收一张票放一个人,而从南北两巷涌进东门短短三五米小巷的人们,急着入场,你挤我,我挤他,一个挤一个,挤得严严实实地,更为要命的是,还有几个戴红袖章的小伙子,拿着长竹竿,坐在戏院的东墙上,看着南北巷子乱挤的人,挥舞着竹竿,乱打乱骂:“不要挤,挤你妈的个x”。那次,我就被人挤得从人群中立起来了,我慌乱中,不知是踩着谁的肩膀,还是脑袋,向前跑了几步,才落到门口,趁着放人的空儿钻了进去。

今儿晚上,大概也会如此吧?我想着,担完水,一定要早早走,要不,人多的时候,不一定能挤进去呀。担完了水,正准备跟百过一起走呢,我父亲却把我叫住,说是队里明早要拉我们家应该交的猪粪,而我们家的猪粪却是从猪圈里起出来之后没有打碎的,不行,今晚必须用镢头刨松打碎。我不敢违背父亲的话,只好跟百过说,我去不了了,要打粪。百过一看我父亲也拿个镢头在旁边打粪,没办法,只好跟村里其他人一块走了。

百过走了,我拿起镢头,跟父亲一块打粪,心里怏怏地。那天晚上,月光明明的,风儿凉凉的,我穿着夹袄,用力地挥动着镢头,但却不热,甚至还有一点舒服的感觉。眼看着看戏无望,便静下心来,一心一意地打粪。大概前后,用了不到一个小时吧,竟然把粪打完了。啊,这下轻松了!我忽然觉得有点饿,就洗了手,到馍笼里摸了一个冷馍,夹了一点油泼辣子吃起来。正吃着,忽然耳朵里传来一阵隐隐约的哭声,好像是从村子外边的北大路上传来的,听声音,好像哭的人不少,还有人喊着些什么。我父母也听见了,大家都惊疑着,父亲正准备出门去看呢,一个人影,呜咽着,急匆匆地进了我家门。

——是百过的姐姐玉簮!

只听玉簮哽哽咽咽地给我父亲说:“大汉哥,百过让人踏了,你赶紧……”我现在已经记不清父母亲到底说了些什么,只记得父母亲急急忙忙跟玉簮出了门,临出门,父亲对我说:“就屋里看着云儿跟鱼娃,不要乱跑!”

我一听是百过被人踏死了,心里就恐慌起来,再一看玉簮哭成那样,心里更恐慌,听父亲如是说,觉得事情真的很大,也很可怕,吓得一句话也不敢说,只是点点头。

父母亲走后,我跟两个妺妺在家里,开着电灯,默默地坐在炕上。我人在炕上,心却跑到美原街道上,百过怎么会被人踏死了呢?他不会跑吗?他可是很机灵的啊。我又想,如果我不打粪,跟着百过一块去,那,我会不会也被踏死了呢?我跟百过,可是红萝卜不择把儿,干啥好事瞎事都是在一块的啊!想到这里,我一阵后怕,也一阵庆幸。--这一生中,我只要跟人谈起命运,就会想起百过,就会想起那晚上的打猪粪,如果没有打猪粪,我肯定,百分之百会跟百过在一起,那么,我也就逃不了被踏死的命运!可是,竟然偏偏第二天,生产队就要收我家的猪粪,不打不行!命运啊!

就在我和两个妺妺坐在炕上发呆的时候,村前村后的哭声渐渐地多了,大了起来,有的声音近乎嚎啕,惨恸可怖。过了一会,母亲过了一会就回来了,后面跟着玉簮,她们俩拿着几块布,在剪在裁,在缝,在小声地说着话。父亲也回来过一次,拿了锯子斧头什么的,简单地跟母亲说了几句话,就出去了。从他(她)们简短零碎的话语中,我得知,这天晚上,我们村子里死了三个人,一个是百过,一个是村东头的杨冬来的四儿子四来,一个是我西巷里的木匠杨志斌的大儿子杨永宁。四来是现役军人,短小精悍,好像刚刚提了干,从部队回来结婚,这是结婚第三天的晚上,跟新媳妇一起去看戏,也被踏死了。杨永宁那时大概有十二三岁,大头宽额,极聪明的一个娃娃。这三个人都拉回来了,按照横死不入村的习俗,放在南门外池塘沿上的柳树底下,母亲跟玉簮,是给百过做衣服,父亲拿着锯子斧头,是给那三个人做棺木。

为了校正记忆,我查了一下《富平大事记》,那上面写着:1971年10月30日,富平剧团在美原镇露天剧场晚场演出《槐树庄》,观众入场拥挤,踏死37人,伤15人。我再查了一下万年历,那上面写着,这天是星期六,是农历辛亥年九月十二。此日,干支为辛亥年戊戍月戊子日,黄历为【宜】沐浴、结网、取渔,【忌】结婚、入宅、安葬、嫁娶。我不懂阴阳,从老黄历上看,没有不宜出行游玩观剧呀!可现是,我们村,一下子失去三个人!三条活泼泼的鲜活的生命!

我不知道我是如何入睡的,我记得第二天我起得很迟,待我起来,百过已经被埋入了村东北堰上他家的祖坟里。我呆呆地在村子里走过来走过去,听着村里人对昨天晚上的踏死人事件的叙说,也听着他们的叹息和庆幸,看着他们依然拿直农具,走向田野,在祖祖辈辈耕耘过的土地上劳作,看着鸡在粪堆上刨食,羊在门前的吃草,狗在巷道里游走……我路过百过家的门口,他家的院子里静悄悄的,偶尔有些许声响,我想,那大概是痛极之后的寂静吧。那时,我只有十五岁,我真不知道是进去好呢,还是不进去好,只是站在他家门前,发了一会呆,便回家去了。

这天下午,我回到了学校,在学校里,一个两星期里,同学们之间说得最多的,就是戏院踏死人的事。我听这个说,那个讲,渐渐地弄清了踩踏人发生的经过。原来,由于是发戏票,所以全公社,甚至相临的公社的人都赶到美原戏院来看戏。所以,从天刚麻察黑,人就开始多起来了,从南边来的,从北边来的,都涌到戏院门口,然而,不知道什么原因,开在两扇大木门上的小小的进人的门却不曾打开,人越涌越多,越乱,而那些戴红袖章的小伙子拿着竹竿乱打,越打,越挤,越乱,那些被挤得和打得受不了的人往外挤,外边的人却呐喊着向里挤,这样一来,想出去的出不来,想进去的进不去。越是这样,人心越急,火气越大,而且,群众中也有些看热闹故意闹事的人,呼着号子向里挤。最后,开演的时间快到了,小门才开始放人,可是,后面的人听到锣鼓响,心里更急了,也有意地向前挤,当然,大部分人是身不由己地随着人流向前挤。忽然,那座大门挤倒了,最前面的人猛地一下扑倒了,而后面的人收不脚步,身不由己地从倒在地上的人身上踩了过去,而刚踩过去的人,有的人被倒下的人绊倒了,也跟着倒了下去,倒下去,紧接着就被后面的人踩过去……最糟糕的是,进了小门之后,两边是各是一个大深坑,那些随着大门倒下的人,相当一部倒在了这两个大坑里,来不及起身,就被后面接连绊倒的人压了上去,一个接一个,一层接一层,一时间哭声,骂声,叫疼声响个不停,而后面的人,听到前面有人喊“踏死人了!”,越发地拼命向前挤,想要看看是不是自己的亲人……惨剧就这样发生了!事后,调查发现,戏台前只有一二百个人!

一连多日,我都沉浸在百过之死的无言的沉痛中。有一天,天下着蒙蒙雨,我在捉柱家前门房的土炕上看书,看着看着,不知不觉睡去了。梦中,百过来找我玩,他手中拿着一个夹着油泼辣子的大蒸馍,给我掰了一半,说:“吃!刚蒸出来的,香得太!”我一看,那馍里夹的辣子,红得跟血一样,心里觉得惊悚,忽而一下,就醒了。醒来,心跳得咚咚的,满头都是汗。再看看窗外,天麻麻黑了,雨也下得更大了,雨点打在院子里的玉米秆上,刷刷刷地响,我心里一下子阴沉起来了:百过给我馍吃,是啥意思?第二天,我跟村里的一位老者说了我的梦,他说,可能是你原来拿了百过的什么东西没还给他,他这是提醒你呢。我想了想,没拿过他啥东西呀!不过,心里忐忑不安,总觉得有什么事会发生。

大概又过了一段时间吧,我跟着村里人从北堰上头上的小路往前走,前边的人都走的好好的,我踩着前人的脚印往前走,不料,脚下的路却哗地一下塌陷了,幸亏我机警,在路塌陷的那一瞬间,我脚一点,猛地向前一跳,才没有掉下堰去。事后,我想,这个北堰头上的百过家的祖坟里,就埋着百过,是不是百过跟我要啥哩?我想了想,噢,我还赢过百过的“宝”哩,还有他借给的那几本翻得烂得就跟牛肉串串一样的小人书。于是,背着父母亲,拿了那些“宝”,还有那些小人书,来到百过的坟前,无师自通地把那些“宝”和小人书烧了,一边烧,一边还说:“百过,咱俩是好朋友,你要的东西我给你了,你再不要吓我了,你需要啥,你就给我托梦。”烧完说完,看了看百过那小小的坟,叹了口气,回家去了。说来也怪,从此之后,我再也没有梦到过安百过。

不过,百过实在是在我的童年和少年时期的记忆中的印象太深刻了,我在农村那几年,每每从他家门前过,或是见到他的家人,或是走过我们俩玩耍过的地方,我都会自然而然地想起他,忆起他。1973年的中秋节晚上,望着天上的皓月,我又想起他,禁不住淆然泪下,在我的小小的日记本上,写了一篇悼文。这篇悼文很稚拙,但它却是我当时最真切的悼念之情的真实表述。

一转眼,快半个世纪过去了。我从家乡考大学出来,先在西安上学,再到延安工作,后来又到西安工作,现在长驻宝鸡,但不论我在那儿,隔一断时间,总会无缘无故地想起百过来。起先,他在我的脑海中的印象还很清晰,渐渐地,越来越模糊了。不过,百过这个名字,还有我和他小时候玩耍的情景,是会伴随着我的一生的啊!

作者简介:王琪玖,1955年生,陕西省富平县人,毕业于陕西师范大学中文系,武汉大学中文系研究生班。中共西安市委党校学报编辑部主任、教授。延安南泥湾干部培训学院特聘教授,西安市地名协会副会长兼秘书长,西安市地名专家委员会委员,陕西省政协《陕西政协》终审编辑。曾任《女友》杂志编辑部二部主任、《陕西教育·家教版》副主编、西北大学、西安建筑科技大学、西安科技大学等高等院校兼职教授。主要著作有《关中秦人文化性格与文化自信》《关学后镇刘古愚》《大秦帝国的崛起》《紫气千寻落楼观》《骊脉归秦》《石榴觅踪》《延安文学史稿》《沐惠村纪事》《孩子今年考大学》《伟大的平凡》《绿色裂变》等,在《人民日报》《学习时报》《名作欣赏》等报刊杂志发表中国现代文学、秦文化、长安学、文化学等方面研究论文二百余篇;现从事以上各类研究。

投稿邮箱:huanghaisanwen@163

壹点号胶东散文

新闻线索报料通道:应用市场下载“齐鲁壹点”APP,或搜索微信小程序“齐鲁壹点”,全省600位记者在线等你来报料!

,