王阳明,名守仁,字伯安。明代最著名的哲学家、思想家、文学家、教育家、军事家,心学创始人。因为曾被贬谪为贵州龙场驿丞时,居于阳明洞,因而被世人尊称为阳明先生。心学史开篇的“龙场悟道”便是发源于此,王阳明谪居龙场三年,悟出了著名的“知行合一”、“致良知”等心学重要思想。

“夫万事万物之理不外于吾心;心即理也;心外无理,心外无物。心外无事……”他的心学思想不仅在中国,甚至对日本、朝鲜半岛以及东南亚地区都产生了深远的影响。王阳明的思想传播至日本后,以此为基,形成了日本的阳明学,由此造就了一批出色思想家和政治家,从而推动了日本了明治维新的实现,破除了封建体制完成通向现代化的转型。梁启超曾评说:“日本维新之治,心学之为用也。”

曾国藩对王阳明极为尊崇:“王阳明矫正旧风气,开出新风气,功不在禹下。”王阳明的思想泽披者众,生前立院讲学,弟子广遍,相对于程朱理学的“存天理、灭人欲”,王学提倡从自己的内心去寻找“理",独树一帜,成为明朝中晚期的主流学说之一。王阳明死后,他的“王学”散分为几个流派,但是一宗同源,虽各有所长,却难出其左右。

王艮,字汝止,号心斋。作为一位布衣儒者,他是明中后期风靡一时的泰州学派的创始人。王阳明的另外三位弟子邹守益、王玑、王畿,都称赞心斋有“超凡入圣之资”。

按照王艮弟子之说,其学问有三变(心学各派对“三”可谓情有独钟):开始时,天资凛然,自悟大道,以圣人自任;后来遇到了阳明,学说便更进一步,娴熟纯粹;到了晚年,则悟出良知万物一体之怀,巧使妙运,堪称半圣。

王艮最为人熟知的,一是他的“满街皆是圣人”说,一是他的“百姓日用即道”说。而满街圣人”或“日用即道”都是建立在“现成良知”观念之基础上的。

在王艮看来,良知存在的当下,人人都是“现成”的圣人,现实当下的所有行为,本身便是自然地合乎规矩礼节的行为,而不必讲求社会伦理规范。这种思想到了泰州后学,衍化成了轻视礼法、忽略工夫的思想倾向,甚至出现了“率性自然”,为达目的不择手段的现象,儒学所强调的从格致诚正到修齐治平的一切工夫主张都被消解于无形,流害无穷。比如黄宗羲就说,颜山农、何心隐之流,随利欲之念而横行无忌,非名教所能羁络。

王阳明本人并没有明确说过“现成良知”或“良知现成”,但阳明非常强调“此心常见在”,这姑且算得上是泰州学派的源流。因此,钱穆曾指出:“守仁的良知学,本来可说是一种社会大众的哲学。但真落到社会大众手里,自然和在士大夫阶层中不同。单从这一点讲,我们却该认泰州一派为王学唯一的真传。”

与王阳明相比,王艮“满街皆是圣人”的思想理论无疑更偏向于平民, 这可以说是儒家政治观念上一个划时代的转变,与两千年来“得君行道”的方向恰恰相反。他的眼光不再投向上面的皇帝和朝廷,而是转注于下面的社会和平民。也就是说,以唤醒民众的方式来实现“行道”的目的。

当然,这并不是说其思想格局已脱离了儒学传统,从总体上看,他还是本着儒家“入世”的观念,比如他非常推崇的儒家基调:“邦有道,则仕;邦无道,则可卷而怀之。故士穷不失义,达不离道。穷不失义,故士得己焉;达不离道,故民不失望焉。”

王艮一生热衷于讲学,特别是热心于在社会下层推广阳明心学的宣传,这对于阳明学向下层社会的迅速渗透起到了重要的推动。

自王艮之后,泰州学派相继出现了王襞、王栋、林春、徐樾、董燧、颜均、何心隐、罗汝芳,泰州学派作为一种思想现象,之所以在中晚期的明代社会产生如此迅速而又广泛的影响,与其良知叙述的平民化是绝对分不开的。

在我看来,泰州学派的良知见成理论便是民间思想的一种表述方式,他向人们所着力宣扬的一个中心思想是,良知是人人平等的、是每个人的本色,人人都先天地具备良知天性,所以人人都是可以成为圣人的。

他们一方面有经世主义之倾向,以讲学为手段,广泛涉入社会,积极推动教化运动;另一方面在个人修养问题上,又普遍注重在身心上落实道德之践履,主张在日常生活当中切实把握良知,以求实现自我的生命意义、道德价值。

但是他们这种与当朝主流思想格格不入的行为做派,也导致泰州学派在明清两朝不断受到打压,也最终导致了心学的衰败。

浙中王门中虽无明显的世俗化思潮,但却存有鲜明的中行化和异端化倾向。前者以钱德洪、季本、蔡汝楠、张元忭、许孚远等为代表,后者以王畿、董澐、周汝登、管志道、二陶等为代表。

由于徐爱过世较早,黄绾于杨明亦师亦友,聂豹在阳明殁后才自称门生,因此在明人文集中,我们可以看到,钱德洪(绪山)和王畿(龙溪)当属浙中王学、乃至整个王门的领袖级人物。

其中,绪山便可视为王门的“朴厚者”,龙溪则可看成王门的“颖悟者”。前者导致创新意识匮乏,而后者怀疑精神喷发。

在“与人为善”、“实地用功”、“谦逊卑抑”方面,绪山和阳明不谋而合,师徒二人是取得相当共识的。所以阳明很看重绪山的这种性格,曾要求绪山好好教育自己的两个幼弟及继子正宪。

但是,因为“无善无恶”的思想在外向张力型性格的主导下易于导致自然主义,而在内向收敛型性格的驱使下则易于产生自闭主义,前者如龙溪是把“无善无恶”当作一种独往独来、不拘格套的狂者人格,而后者如绪山是把“无善无恶”当作一种不偏不倚、标榜中行的乡愿人格,属于阳明门下缺乏个性、少有锋芒的“中行”派,并试图调和朱、王之学,落得个两面不讨好的下场。

孔子诛乡愿而取狂狷,阳明学者多都以任狂自居,朱子学者则大多喜欢狷介自守,所以奉行“中行”的钱绪山,必然是左右失据。于是,伴随着龙溪、心斋、东廓、念庵甚至塘南之影响力和知名度的节节攀升,绪山的影响力却逐渐下滑的趋势,以至后来出现了被边缘化的迹象。

当然,绪山所说的“中行”主要是思想上的折中主义,而不像后来耿天台等人所表现出来的行为上的无原则主义。他向胡宗宪鼎立推荐的自己的门人,戚继光和梁守愚,都在抗倭战争中取得了卓越的成就。

整体说来,阳明的浙中弟子中缺的不是“理论家”,而是“实干家”。王畿、孙应奎、季本乃至后来的周汝登、张元忭等,均以理论见长,尤其是王畿,堪称阳明学派理论创新的发动机。

然而,像江右、泰州王门中那种笃实于乡村建设、平民教化、宗法礼仪的学者,浙中王门则比较缺乏。

如果说浙东地区所表现的思想理念是对阳明学的继承与修正,那么浙西地区则表现出鲜明的否定和批判阳明学的思想潮流。而对王学在浙西的推行起到重要作用的,当属董澐,正是董澐的努力下,把法聚、王畿、王艮、王襞等人联系在一起,从而使浙东、浙西、淮南的思想互动和学术创新成为可能。

刘宗周被认为是宋、明儒学的殿军,他的心性哲学是将理学的内容注入心学之中。因他迁居至蕺山之下,遂自称蕺山长、蕺山长者、蕺山长病夫宗周等,其弟子也因此尊称他为蕺山夫子,后学则尊称他为蕺山刘子、子刘子,“蕺山学派”因此得名。

蕺山学派的影响主要在浙江一带,以绍兴、宁波两地为核心。崇祯继位后对阉党进行了围剿,党禁解除,那些素有名望的文士复被重要,一度沉寂的学术争鸣和文学创作重获新生,刘宗周学术思想的主旨“慎独”在这个背景下确立雏形,他在给陶石梁的一封信中说: “ 和为天下之达道,非即率性之道乎?君子由慎独以致吾中和,而天地万物无所不本,无所不达矣……独之外别无本体,慎独之外别无工夫,此所以为中庸之道也”。

崇祯九年是蕺山学派走向成熟的一年。在这一年里,在京任工部左侍郎的刘宗周推出了他学术思想的第二个、也是颇有争议的宗旨,即“诚意”。

刘宗周的核心思想,只“慎独”和“诚意”二词,而在晚年,他则更为崇尚“诚意”,毫无疑问,这也是他晚年从理学转向心学,笃信阳明学说的一个体现。

慎独和诚意是《中庸》和《大学》里的两个重要概念,也是儒家的重要修养方法。只不过刘宗周把它们放在了思想核心的位置,刘宗周看来,能慎独于人后,就会诚意于人前,而能慎独者为君子,不能慎独者为小人。人前人后、独与不独是否能保持一致就关系到后面的诚与不诚,是人格真伪的分水岭。

刘宗周不仅是宋明以来理学思想的总结者、实践者,而且也是该学术的终结者。比如牟宗三,就给了刘宗周宋明理学“殿军”的地位,并感慨道:蕺山绝食而死,此学亦随而音歇响绝。

而梁启超则视刘宗周的蕺山一派为“旧时代的结局”。不过,梁启超指出,蕺山一派“特标‘证人’主义,以‘慎独’为入手,对于龙溪(王畿)、近溪(罗汝芳)、心斋(王艮)诸人所述的王学,痛加针砭,总算是舍空谈而趋实践,把王学中谈玄的成分减了好些”。

作为宋明理学的总结式人物,刘宗周力图创造一种能够包容心学和理学的学说,以取两家之长,救两家之弊。但他的学说从体系上看属于心学,从其本人的气象和行为方式看,又呈现出明显的理学风格。这种不合,也宣告了刘宗周统一心学和理学努力的失败。

刘宗周以‘慎独’为入手,对泰州学派痛加针砭,舍空谈而趋实践,把王学中谈玄的成分减了好些。但不得不说,刘宗周把养生之道当成了治病之方了。真正的阳明学,原本就是生活哲学、日用之道。儒家的思想如果只流于理论,而不像王阳明一样应用于具体复杂的环境,就只能是空中楼阁。

相比泰州学派的博龙缚虎和黄宗羲的反清壮举,刘宗周于国无一丝助力,最终也只能因“好名”而殉节,就有点“平时袖手谈心性,临难一死报君王”的腐儒味道了。

孔子开创儒家学说之后,儒家逐渐衍生了六派:李斯的小康派;孟子的大同派;董仲舒的天人感应派;孟子的心性派;荀子的考证派;司马迁的记篡派。儒学的本质不是通过设计制度来规范言行,而是通过四平八稳地说教。而它的入世甚至不能像佛、道二家一样提供一个出世的精神信仰。这种思想的性质就会导致一个尴尬的局面:儒学只能在大统一的和平时代才能施展力量。

儒学几经沉浮后在宋朝开国皇帝赵匡胤“抑武扬文”的决策下又开始一家独大。董仲舒的天人感应说在发扬儒学上多少有些穷图末路的匮乏。靠老天爷来约束人性,思想上过于单薄。由于大兴科举,文官过多,官僚机构冗余。而宋在军事上为防止武将专权,实施“更戍法”导致兵将不相习,冗兵过多。神宗上位后,支持王安石推行变法,实施以法治国。儒家保守派群愤不止,于是王安石将他们从中央驱赶到洛阳。在无政事烦扰之下,儒家知识份子开始探研起天道和人性,程朱理学应运而生。

理学萌生于王安石变法,因为不触摸政治决策,使得理学更偏于个人道德主义。对于个体素质和美德过于严苛的要求,促使理学完全悖离了人性之根本,做不到“知行合一”。到了明朝,理学成了治国之本,理学之外全是异端。当理学成为国家的意识形态,对人性的扼杀不言而喻。据说程颐本人一生都不苟言笑。他主张人生应该严肃并且要绝对严肃。

陈白沙便是一个对理学的心存疑惑的人。他在对比了理学的抑制人性和陆九渊的主观感悟后, 选择研究陆九渊的心学,奠定了他在明代心学第一人的地位。而王阳明的心学,则是在陆九渊的基础上精进升华,他解决了程朱理学中“格物”的问题。

王阳明被放逐到龙场是他创立心学的契机,如果说在之前他只是对理学有核心有所质疑,龙场荒僻坚苦的生活让他的思想于混沌中萌发雏形:人的力量永远来自心灵,当你的心灵产生力量后,外界的环境看上去也没想象中险恶了。他开始思考一个问题:如果是一个圣人处在我这样的环境,他如何做?

朱熹的“格物自知”和“圣人处此该如何”在他的脑海中天人交战,终于有一天,像是一道闪电破空而出,这些问题的答案清晰呈现,“圣人之道,吾性自足”!遵循内心的良知,便能达到宁静于内、无敌于外的精神境界。王阳明的心学自此横空出世,这就是著名的“龙场悟道”。

致良知,知行合一是王阳明心学文化的核心。在道德的指引下所产生的意念活动是行为的开始,符合道德规范要求的行为是良知的完全成,一个完美的闭环,浅白却深刻地解决了“格物自知”到底“格”到了什么又“知”到了什么。作为一个“立德、立功、立言”的天纵奇才,他功名赫赫。王阳明的心学影响了很多名人,蒋介石就十分推崇王阳明哲学的“立诚”和“知行合一”观点。

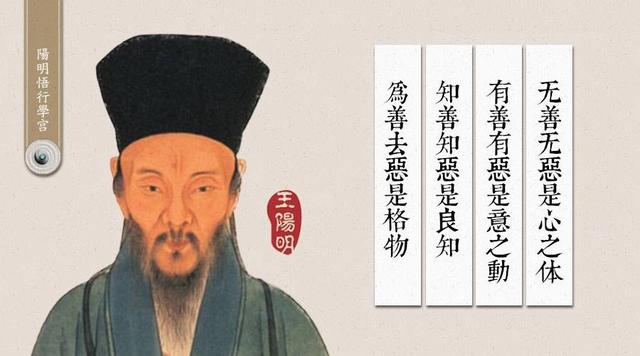

每一个伟大的学说思想,都会被传承被分裂,阳明学派后来被分为七派,此外不一一展开赘述。王学弟子的四处游讲和传播,为王阳明心学的流传做出了一定的贡献。虽然各个学派的发展利弊皆有之,但王阳明心学思想的流传,无疑影响了后世。他对自己心学的梳理概括为四句教:“无善无恶心之体,有善有恶意之动,知善知恶是良知,为善去恶是格物。”

做为一个普通人,去阅读王阳明的学说,修正德行修养的同时,那些参悟不透的地方,反而更能体会到“一生二,二生三,三生万物”的宏观而浩博的乐趣。

End.

参考文献:吴震《泰州学派研究》;钱明《浙中王学研究》、何俊、尹晓宁《刘宗周与蕺山学派》;度阴山《知行合一王阳明》。

作者:方心

读书是成本最低也是最快捷感受世界的方式。一起读书,共同成长。欢迎关注我的帐号:沁说~

,