——大学语文课件

《前赤壁赋》苏轼壬戌之秋,七月既望,苏子与客泛舟游于赤壁之下。清风徐来,水波不兴。举酒属客,诵明月之诗,歌窈窕之章。少焉,月出于东山之上,徘徊于斗牛之间。白露横江,水光接天。纵一苇之所如,凌万顷之茫然。浩浩乎如冯虚御风,而不知其所止;飘飘乎如遗世独立,羽化而登仙。

于是饮酒乐甚,扣舷而歌之。歌曰:“桂棹兮兰桨,击空明兮溯流光。渺渺兮予怀,望美人兮天一方。”客有吹洞箫者,倚歌而和之。其声呜呜然,如怨如慕,如泣如诉,余音袅袅,不绝如缕。舞幽壑之潜蛟,泣孤舟之嫠妇。

苏子愀然,正襟危坐而问客曰:“何为其然也?”客曰:“月明星稀,乌鹊南飞,此非曹孟德之诗乎?西望夏口,东望武昌,山川相缪,郁乎苍苍,此非孟德之困于周郎者乎?方其破荆州,下江陵,顺流而东也,舳舻千里,旌旗蔽空,酾酒临江,横槊赋诗,固一世之雄也,而今安在哉?况吾与子渔樵于江渚之上,侣鱼虾而友麋鹿,驾一叶之扁舟,举匏樽以相属。寄蜉蝣于天地,渺沧海之一粟。哀吾生之须臾,羡长江之无穷。挟飞仙以遨游,抱明月而长终。知不可乎骤得,托遗响于悲风。”

苏子曰:“客亦知夫水与月乎?逝者如斯,而未尝往也;盈虚者如彼,而卒莫消长也。盖将自其变者而观之,则天地曾不能以一瞬;自其不变者而观之,则物与我皆无尽也,而又何羡乎!且夫天地之间,物各有主,苟非吾之所有,虽一毫而莫取。惟江上之清风,与山间之明月,耳得之而为声,目遇之而成色,取之无禁,用之不竭,是造物者之无尽藏也,而吾与子之所共适。”

客喜而笑,洗盏更酌。肴核既尽,杯盘狼藉。相与枕藉乎舟中,不知东方之既白。

作家作品作家:苏轼(1037-1101),字子瞻,号东坡居士,眉州人。与父亲苏洵、弟弟苏辙,都是北宋著名文学家,全称“三苏”。

扩展一:苏轼经历苏轼,1037年,出生于眉州,即今四川省眉山县。

眉山三苏祠联:

宦迹渺难寻,只博得三杰一门,前无古,后无今,器识文章,浩若江河行大地;

天心原有属,任凭他千磨百炼,扬不清,沉不浊,父子兄弟,依然风雨共名山。

1057年,北宋仁宗嘉祐二年中进士。一生官运不济。

1069年,神宗任王安石为相实施变法,苏轼与主张新法的王安石政见不合,上“万言书”论新法之不便,被贬杭州,后任密州、徐州、湖州等地太守。

1079年(元丰二年),因刊刻诗集,被加上“谤讪朝廷”的罪名入狱,史称“乌台诗案”。后贬谪黄州为团练副使。

1084年,调往汝州。

哲宗即位,旧党司马光执政,苏轼被召回京,任中书舍人、翰林学士等职。当旧党欲将新法完全废除时,苏轼却主张对新法“参用所长”,因而复受排挤。1089年,被贬为杭州知府。

绍圣元年,新党再度执政,苏轼以“为文讥斥朝廷”罪,1094年,远谪广东惠州。

惠州东坡纪念馆联:

明月皓无边,安排铁板铜琶,我亦唱大江东去;春风睡正美,迢递珠崖儋耳,谁更怜孤鹤南飞。

1097年,再贬海南岛儋州。

儋县东坡书院联:

北宋负孤忠,春梦一场,忘却翰林真富贵;南荒留雅化,清风百世,辟开瘴海大文章。

1100年,徽宗即位大赦天下,苏轼得以北还,定居今江苏省常州市(舣舟亭)

1101年,病逝常州,后追谥“文忠”。后移葬今河南省郏县小峨眉山麓,弟苏辙死后亦葬此。后人以衣冠葬苏洵,人称“三苏坟”。

三苏坟联:

是处青山可埋骨;他年夜雨独伤神。

苏轼一生历经坎坷,思想常在出世与入世间矛盾,失意时每能达观自解,始终保持积极进取、欲有所为的精神;苏轼的品德可以“恕”概之,宽以待人,宽以待事,该放下时就放下。子贡问孔子:人生最重要的品德是什么?孔子曰:“恕。”

扩展二:苏轼成就苏轼是文艺创作最全面的一位作家,同时,通音乐、晓医理、善烹饪、美学修养极高。

散文:自然畅达,随物赋形,汪洋恣肆,如行云流水,“波澜迭出,变化无穷;论理透辟,叙事准确;写景生动,文辞优美。”唐宋八大家之一;父子三人并称“三苏”;与文坛领袖欧阳修并称“欧苏”。

诗:“清新豪健,挥洒自如,极富浪漫色彩。”与黄庭坚并称“苏黄”;与陆游并称“苏陆”;

词:“致力于内容与形式的革新,突破了音律上的严格限制,扩大了词的题材,丰富了词的艺术表现力。”开创豪放词派,突破了唐五代以来的艳词藩篱,与辛弃疾并称“苏辛”;

书法:擅长行、楷书,“用笔丰腴跌宕,天真烂漫”,自创“苏体”。与蔡襄、黄庭坚、米芾并称“宋四家”。

绘画:善画竹、枯木、怪石,主张神似,为文人画的开端。

有《东坡七集》、《东坡乐府》。

写作背景:北宋神宗元丰二年,苏轼因“乌台诗案”被捕入狱,经胞弟苏辙及一些大臣的营救,方死罪得免。获释后被贬谪到黄州为团练副使。生活艰难,行动也受到监视。面对如此重大的打击,苏轼感到沉重的苦闷,欲从山水之乐及佛老思想中寻求精神解脱。苏轼在黄州,写下3篇以赤壁为题材的文词。

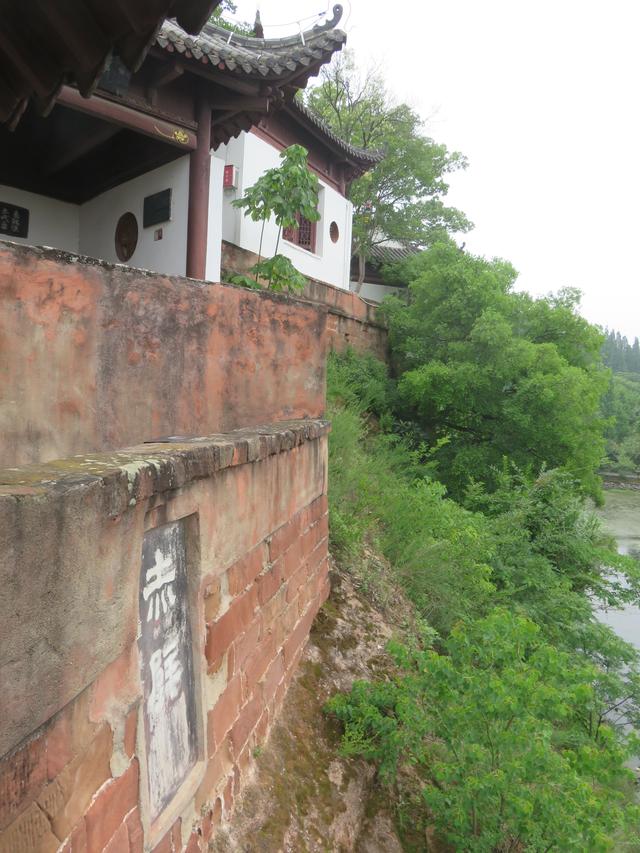

赤壁:位于今黄冈市西北江边,山形截然如壁,有赤色,故名赤鼻矶,并非三国时赤壁之战的旧址。当地人因音近而误称为“赤壁”。苏轼明知其误,在文中仍将错就错,借以抒写自己的怀抱。这篇文章写于神宗元丰五年,是年苏轼曾于七月十六和十月十五日两次泛游赤壁,写下2篇以赤壁为题的赋,因称第一篇为《前赤壁赋》,第二篇为《后赤壁赋》。因苏轼文章的影响,黄州赤鼻矶,人称“文赤壁”;真正的赤壁古战场,一说在今赤壁市,人称“武赤壁”。

东坡赤壁联:

胜迹别嘉鱼,何须订异箴讹,但借江山摅感慨;豪情传梦鹤,偶尔吟风弄月,毋将赋咏概平生。

赤壁

赤壁摩崖

东坡赤壁坊

苏东坡像

醉江亭

栖霞楼远观

石拱桥

石字藏与坡仙亭

二 课文这是一篇文赋,即散文化的赋。本篇具有文赋的主要形式特征,主客对答,抑客伸主,(贬抑客人的主张,伸扬主人的见解),散句与骈句交错使用,具有一定的押韵感。

本文以情感变化为线索,据此可划分为三个层次:

1 秋夜泛舟赤壁,借自然景物抒乐观旷达之情

泛舟江上,由美景而升生遗世独立的登仙之乐

(1)交待时间、人物、事由、地点

(2)环境的宁静、人物的安闲,用诗歌《月出》引出自然界的月出

诵诗:——《诗经·陈风·月出》

月出皎兮,佼人僚兮,舒窈纠兮。劳心悄兮。

月出皓兮,佼人懰兮,舒懮受兮。劳心慅兮!

月出照兮,佼人燎兮,舒夭绍兮。劳心惨兮!

月出——江月之景——作者澄澈的心灵——登仙之望——乐(景)

(3)江月之景:雾水月山天地融溶为一;作者任小船去来于开阔、浩淼的水面

纵一苇之所如,凌万顷之茫然。(任小船去来于开阔、浩淼的水面)

(4)泛舟江上,由美景而生遗世独立的登仙之乐

天地之间一叶舟;大朝堂之外一苏子,境界开阔而虚幻

2 箫声之悲,引出客关于人生无常之悲

“乐”承接上段——苦中作乐

(1)扣舷而歌:桂棹兮兰桨,击空明兮溯流光。渺渺兮予怀,望美人兮天一方。

桂棹:桂树做的棹。兰桨:木兰树做的桨。划船用具。长者为棹,短者为桨,桂兰为美称,以香木香草,喻自身品德的高洁。

空明:指月光下透明的江水。

兰桂:香木香草,喻自身品德的高洁

溯:逆流而上,上下求索

怀:心思,心绪。

美人:指内心所思慕的人,化用《楚辞·思美人》以美人代君王

作者身在贬所,心系君王和国事

歌——见作者感伤之心

(2)箫声和之:烘托幽怨凄婉的气氛

作者从三个角度描写动人的箫声:

A 直接写箫声的哀怨悲凉,“其生呜呜然,如怨如慕,如泣如诉。”

B 写箫声细长悠远的余音,“余音袅袅,不绝如缕。”

C 写箫声的感人效果,“舞幽壑之潜蛟,泣孤舟之嫠妇。”描写箫声荡人心魄的艺术效果。

其中,“余音袅袅,不绝如缕”用比喻的修辞手法,以细长的线比箫声的余音。“舞幽壑之潜蛟,泣孤立之嫠妇”用了对偶。

(3)客人关于人生短促、无常之议——作者内心痛苦的独白

泛舟赤壁——800多年前的赤壁大战——盖世之雄曹操

作于赤壁大战前的《短歌行》,核心内容是思贤、求贤,渴望贤人前来共图大业

短歌行 曹操

对酒当歌,人生几何?譬如朝露,去日苦多。

慨当以慷,忧思难忘。何以解忧,唯有杜康。

青青子衿,悠悠我心。但为君故,沉吟至今。

呦呦鹿鸣,食野之苹。我有嘉宾,鼓瑟吹笙。

明明如月,何时可掇?忧从中来,不可断绝。

越陌度阡,枉用相存。契阔谈宴,心念旧恩。

月明星稀,乌鹊南飞,绕树三匝,何枝可依。

山不厌高,水不厌深。周公吐哺,天下归心。

曹操 自己

盖世英雄 —— 功业无成

思贤若渴 —— 人生苦短

死而留名 —— 成仙无路

对比——生悲

3 主客辩驳,认识终于一致,转悲为喜

(1)阐述变与不变之理:由水月生发议论——解悲

对比:变的角度、不变的角度

儒家——以天下为己任

道家——齐物论

佛家——随缘、无争之理

(2)主客精神都得到解脱——转悲为喜——解脱之喜

4 用放浪不拘的行径写出解脱之喜,反衬人生的悲哀

洗儿诗

人家养子望聪明,我被聪明误一生。

唯愿孩儿愚且鲁,无灾无难到公卿。

三 艺术特点1 构思巧妙,情景理水乳交融

(1)主客问答:

客代表:苦闷失意的情致

主代表:乐观旷达的情怀

文中继承并发展了赋体的传统表现手法——主客对话,抑客伸主(贬抑客人的主张,伸张主人的见解)。文中的主客对话,实则代表了作者思想中两个不同侧面的矛盾斗争。作者把政治失意的苦闷通过“客”来宣泄,把乐观旷达的情怀通过“主”来表现,“主”终于说服“客”,反映了思想中积极的一面战胜了消极的一面,从而肯定了积极乐观的人生观。

(2)全篇紧扣“水月”进行构思

借景抒情,清风、明月、江水,抒遗世独立的旷达之情

借物寓理,借江水、明月说明人生中永恒与短暂之理

水月之景——水月之歌——水月之思——水月之理

作者力求写景、抒情、说理三者的融会统一,借江水、明月、清风等自然景物,抒发遗世独立的旷达之情,阐明事物具有变与不变两重性的哲理,宣泄适意自然的审美化人生哲学,极富理趣之美。此外,文中关于洞箫之声的描写也颇见艺术功力。

2 骈句、散句自然结合,声调铿锵

以散句为主,骈句自然地融合其中,读来错落有致

讲究词采,对偶和韵律,兼有诗歌、散文的特点

作为一篇典型的文赋,本文将骈句和散句交错使用,用韵时疏时密,极尽变化之能事,而终归于行云流水般的平易自然。

3 两条线索平行展开,纵贯全文

自然时序:月出东山——东方既白

感情变化:乐——悲——喜

先写因泛舟江上而生遗世独立之乐,再写听到箫声呜咽而兴人生无常之悲,最后经过相互辩驳,认识归于一致,终于“喜而笑”,精神得到了解脱。

四 重点提示1 体裁:文赋

古人评柳永与苏轼词作的风格:柳中郎(柳永)词只合十七八女孩儿,执红牙拍板,唱“杨柳岸晓风残月”;学士词须关西大汉,执铁板铜琶高唱“大江东去”。

2 主旨:《前赤壁赋》通过泛舟赤壁之下所见所感,以及主客间的相互辩驳,反映了作者由故作旷达到陷于苦闷,又由苦闷转为解脱的思想过程,表现了作者在乌台诗案后,虽身处逆境仍适意自然、热爱生活的积极乐观的生活态度。

3 作者的情怀、主客问答的表现方式

4 骈散句、情景理的水乳交融

5 叙述:顺叙

6 描写:自然环境描写

7 抒情:苦闷——旷达之情

8 议论:水月之理

五 总结公元1082年,这一年注定成为中国历史上的文学年。一场赤壁夜游,诞生了《前赤壁赋》。这是一篇画意、诗情与哲学水乳交融的美文,也是一篇心灵之文;大约同时诞生的词《念奴娇·赤壁怀古》也表达了基本相同的主题。

十月又诞生了《后赤壁赋》。在《前赤壁赋》的盛名之下,后人有意无意地忽略了《后赤壁赋》。写于七月十六日夜秋凉中的《前赤壁赋》因旷达而乐,还带着夏的余温,还有未尽的热情,而写于冬季的《后赤壁赋》则尽带冬的寒凉,冷静、客观、峻刻而悲怆,正是“人生到头一场空”。

赤壁之游乐吗?

面对滔滔长江水,历经政治打击的苏轼,怀古伤今,品味人生。两赋一词,慷慨激昂,苍凉悲壮。苏轼将人生无常的困苦,化为锦绣文章。文词中,既流露出极度失意时无可奈何的自我安慰,也表现了乐观旷达的人生态度。苏轼处理人生荣辱沉浮的方式,千百年来,得到了一代又一代后继者的赞同和崇敬。

,