公元前221年,嬴政诛灭六国结束了春秋战国长达500年的分裂局面,从而建立了中国历史上第一个统一的多民族的中央集权国家。大一统实现以后,嬴政当认为自己应高高在上,应该有有一个属于自己的合适的称号和霸气的王朝名称。

确立“皇帝”的称谓,后来一直被封建王朝的最高统治者所使用。春秋战国时期当时的诸侯称自己为“王”或者“君”,嬴政认为这些称号都不能显示自己的尊崇地位,他便想出了综合“三皇”之“皇”和“五帝”之“帝”的想法,称自己为“皇帝”。据记载,秦王二十六年,李斯等人为秦王上尊号,他们认为“古代有天皇、地皇、泰皇,泰皇最贵,王为泰皇。”秦王却认为自己是千古一帝,当去掉“泰”字保留“皇”,再加上“五帝”的“帝”位号,于是“皇帝”之称便由此诞生,之后两千多年“皇帝”一直被沿用。

确立王朝名称,传说对“秦”字进行改变,但只是个传说那么,说到王朝的名称,嬴政也是煞费了苦心。据传说,当时嬴政起家的秦地的“秦”字其字形为上二王下一木。

“秦”字

当时采用的就是这个“琹”字,秦始皇非常不喜欢这个字,为什么呢?他认为这个字拆开来讲就是二王并列坐在椅子上,这怎么能行呢?天下只有一个王,怎能容下两个王呢?因此,嬴政极其讨厌这个“琹”字的字形,所以就下令文臣对“琹”字进行改变。

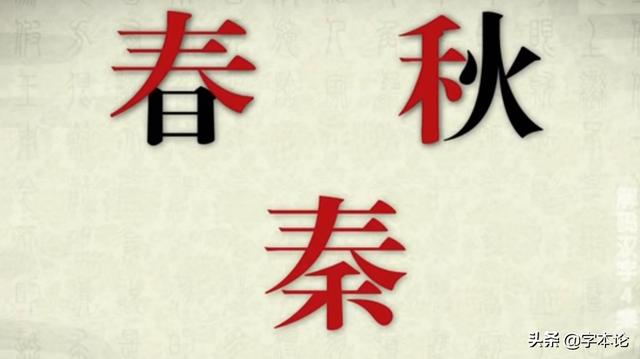

大臣们着急得像热锅上的蚂蚁,猜测秦始皇的心思,字形如何改变才能符合他的想法。后来,群臣绞尽脑汁终于想到一个好字形来,于是就告诉秦始皇说:大王的功劳当名垂史册,功绩与以往所有帝王功劳之和相当,有一部史书为《春秋》,大王的功绩抵得上半部《春秋》,可取“春”字的一半和“秋”字的一半而组成“秦”字。

传说中“秦”字的来源

秦始皇一听喜出望外,于是就确定了“秦”字的字形。

可是,这只是个传说,细细考证也是不靠谱的,原因是什么呢?首先,“琹”这个字秦朝压根就还没有出现,直到宋朝才出现该字,而且与“秦”没有半点关系。“琹”是“琴”的民间所用的俗体字,也就是异体字。

其次,说“秦”源于“春”和“秋”的各半边也是站不住脚的,因为秦国当时用小篆,“春”和“秦”的形体差别一目了然。

“春”与“秦”字形对比

传说充满了乐趣,但是缺乏证据。那么,“秦”字到底是怎么来的呢?我们先看看“秦”字的古文字形。

甲骨文“秦”

金文“秦”

篆书“秦”

从字形看,“秦”字从甲骨文到篆书变化不大,篆书下面的二“禾”省为一“禾”。“秦”为会意字,上部为双手捧杵,下为禾,因此从整体上看,“秦”就是双手捧杵舂禾之形。那么,这个“杵”是什么呢?远古之时,人们收割庄稼以后并不像现在有脱粒的机器,当时就用的是“杵”这种农具,用这种杵可以在石臼里捣碎农作物从而使其脱粒。

因此,“秦”字的本义便是舂黍脱粒,为会意字。甲骨文中的“秦”字也是目前发现的最早的“秦”字。后来,“秦”字由加工庄稼之意引申为地名——秦地。秦地也就是今天陕西凤翔以西甘肃东南一带。这一地方之所以成为“秦”地,应该是当地比较盛产粮食。

《说文解字》曰:“伯益之后所封国,地宜禾,从禾、舂省。一曰:秦,禾也。”据许慎之说 ,地名解释在前,禾名解说随后。可见当时许慎倾向于把国名当作“秦”的本义。可是,我们从造字之意图和字形上分析,“秦”当是持杵舂禾为其本义。因此,许慎之说不大可信。

从文献资料看,秦地应该是出现比较早的,甲骨文时代就已经出现,那时秦地就是盛产黍的农业地区。如卜辞有:“弱秦宗于妣庚。”“……贞:于岳秦。”“秦”字后借指地名以后其本义便不常用。最后,我们再说说“秦”后代发展的历史。秦是伯益的后代,伯益是舜之臣,皋陶之子,是掌管刑狱之人,舜赐给他姓“嬴”。到了夏朝有大费,曾助禹治水,大费的玄孙为归商,曾为商汤驾车。到了西周后人有造父封于赵,非子封于陇西秦亭,秦亭就是秦谷,据考证在陇西鸟鼠山,秦德公在此建都,后来迁址咸阳。

秦朝建立的强大的中央集权国家影响深远,长期以来西域各国称中国为“秦”,支那便为秦之译音。英语中的“china”是源于梵文的cina,学界考证认为cina这一词最早是源于秦始皇统一天下的时代。现在欧洲不少国家的语言里“中国”仍采用梵文拼写“cina”。

很高兴与您学习和讨论国学,积累国学财富。感兴趣的话请您点赞关注!

期待与您交流,非常谢谢!

原创声明:本文为字本论根据汉字研究的心得和阅读文献资料所原创,感谢您对字本论原创的支持,欢迎您批评讨论!

,