理念论是柏拉图理 论体系的核心要点,也正是在这一核心要点上,亚里士多德找到了发动攻击 的目标。

对柏拉图而言,人们所感知的世界就是理念的映像。 他认为,世界由“理念世界”和“现象世界”所组成,而理念并非仅是一个伦理概念,如“自在自为的善”或“自在自为的美”,而且这一概念统摄一切个体存在,如一切动物和一切植物,也包括一切橄榄。 在柏拉图的眼中,这个统摄一切的理念是一个抽象的概念,人仅靠知觉是无法真正认识这一概念的,只有通过现实物体所体现的映像才能隐约琢磨到这一概念的含义,正如亚里士多德从地上捡起的那颗橄榄在他心目中所体现的理念与现象的关系那样。

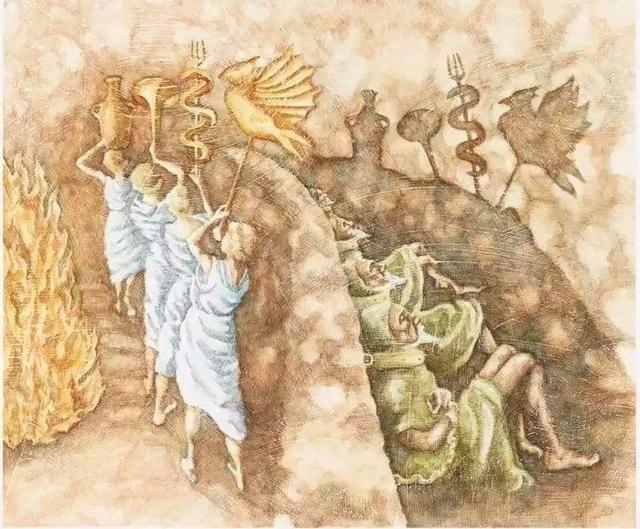

为了把理念论更为生动形象地加以表达,柏拉图在其《国家篇》中,通过与其老师苏格拉底的对话形式,撰写了后来闻名古今的洞穴之喻: 在一个地穴中关押着一批囚徒,他们可以思考,只是身体被锁链束缚,不能转头,只能看面前洞壁上的影子; 有一条横贯洞穴的小道,沿小道筑有一堵矮墙,在他们后上方有一堆火,当人们走过墙后的小道,火光会把他们的影子投影到囚徒面前的洞壁上,囚徒自然地认为影子是唯一真实的事物; 当人们在这些囚徒的背后说话时,这些囚徒也认为是影子在说话。 柏拉图通过苏格拉底之口提出了这样一个问题: 如果让一个囚徒获释并让他转过头来看身后的一切,那么会发生什么? 他会看到光,看到横贯洞穴的小道,当然还有那些真实的人,他们的身影曾投射在那堵墙上。 如果有人进一步拉他走出洞穴,他会发现洞外艳阳下的世界。 或许这时的他会返回洞穴并向同伴们讲述看到的一切,但他们绝不会相信他有关外部世界的一切描述。

在这一闻名于世的对话中,柏拉图向世人表达了他对理念世界和现象世界的阐释: 洞穴墙上的映像意味着我们的感官所能感知的世界; 走出洞穴、认识太阳象征着我们的精神和灵魂所能认识到的抽象世界。 善,也就是理念,是只能通过心灵方能把握的世界的最高存在。 柏拉图用太阳来表征这一最高存在。 此外,柏拉图还用“洞喻”以及与此相联系的理念学说,使隐身于感知世界背后的那个超验的形而上的存在从此进入了人们关注的视野。 柏拉图把感知与理性、形而下与形而上分离开来,以便探究一切个体存在的本质。 他认为,思辨可以帮助我们摆脱感知所带来的蒙骗。

用“洞喻”这一类的方式表达自己的意念,亚里士多德对此可谓驾轻就熟。 在一部早已遗失的文稿中,他也构思了近似的思辨游戏。 文中描述了那些居于地下洞穴之中的人获得了解放并被带到地表之上来。 他们恍然大悟,世界比他们曾经想象的大得多,并得出了必然有一个全能的神存在的结论。 柏拉图把这个全能的神看作超越理念、总揽一切的最高本质。 与柏拉图迥然相异,亚里士多德认为这个最高本质的神仅仅是世界的第一推动者,他将世界置于运动之中后,便对其后发生的一切袖手旁观,不加任何干预了。

亚里士多德对柏拉图的理念论持坚定的否定态度。 他认为,理念世界与实体世界的分离以及将实体世界看作理念世界不完整的表现形式,这种理念论的观念只能使人毫无必要地白费脑筋。 在亚里士多德眼中,理念世界和实体世界并不能有机地联系在一起。 在他看来,理念的普遍存在并不能解释此地和此刻的问题,因此理念只是幻象而已,并无现实的对应之物。 鉴于此,亚里士多德建言,需要关注的不是理念,而是实体本身。 只有通过观察、研究和归纳,才能认识到事物间的关系,才能回答思想提出的追问。

亚里士多德通过如《形而上学》这一类的著述,把一种早期科学研究方法公示于众,并以此将自己与老师柏拉图区分开来。 此一区分不仅使亚里士多德与柏拉图的哲学思想分道扬镳,也标示出了哲学史上的一个十字路口: 柏拉图代表的寻求理想与完美的思想传统为一个方向,而亚里士多德代表的寻求存在本质的思想则成为另外一方向。 如果说柏拉图哲学的核心在于感知,那么亚里士多德哲学的核心则在于实体。 或许亚里士多德自己并未意识到其哲学的核心所具有的革命性意义。 与古希腊时代的所有人一样,对亚里士多德而言,身处的世界和在这个世界上所感知的一切都充满了神性。 当他在夕阳西下时,对着阳光,张开手指,此时他目睹耀眼的夕阳之光穿过手指流泻而过。 此时此刻,亚里士多德浑身上下充满了一种庄严崇高的幸福感。 他相信,这感人的短暂时刻绝非仅仅归结为一种自然现象就能充分解释的。

摘自《改变世界的邂逅》

改变世界的邂逅—— 时光列车上的柏拉图与梦露 |〔德国〕赫尔格·黑塞 著 华少庠 译

古今非凡人物的十五次邂逅

加快人类文明的前进历程

哲学与信仰、政治与经济,战争与和平,科技与艺术……这些关乎人类社会过去、现在及未来的重大命题,始终总在鞭策我们去思索和探究。

马基雅维利与达·芬奇相遇时,关于权力他们谈了些什么?

米勒与梦露的爱情悲剧中有没有现代人的完美主义倾向?

从亚里士多德和柏拉图,到温斯顿·丘吉尔和查理·卓别林,再到约翰·列侬和小野洋子……

这些世界历史上的杰出人物都曾有过不同凡响的相遇与相知,充满了激情、希望与哲思,对人生意义、社会道德、科学信仰等思索与拷问启迪了后人,给人类社会的发展提供了方向。

本书撷取了世界历史长河中十五对杰出人物的相遇故事,通过客观优美的叙述展示出他们的邂逅对关于人类的重要问题所给出的答案。

作者简介

赫尔格·黑塞(1963—),德国自由撰稿人、编剧和记者,主要从事历史、文化和经济方面的研究。他的著作《我既然站在这里,就别无选择》于2007 年被德国《那时》(Damals)杂志评为娱乐类历史年度书籍,被翻译成14 种语言。

译者简介

华少庠,博士,教授。1958年生于四川成都。他先后任教于四川大学外语学院和西南交通大学外语学院德语系,曾发表出版过多篇论文和翻译作品。

|版权所有,未经授权请勿擅自转载|

|如有版权相关问题可联系后台处理|

★ 凤凰壹力|极致阅读体验创造者 ★

,