今天读到张爱玲的一篇散文《必也正名乎》,谈到了起名字这件事,觉得很有趣。

牧童身份证上的名字单名一个“蕾”字,那段时期时兴单字。

总说名字就是个符号,但一个有含义的名字给别人的第一印象往往记忆深刻。

牧童年少时总觉得这个“蕾”字太孩气儿,不成熟,总想给自己改名。等到了现在的年龄,反倒觉得“蕾”也不错,希望着自己能永远年轻。

有人说,中国人的名字就像一部现代史,很具时代特征,比方说“建国”、“建军”、“抗美”、“文革”。

现在人们对起名字很重视,乃至还有专门为人起名的营生。一个名字寄托着上一辈对下一辈的期望和祝福。

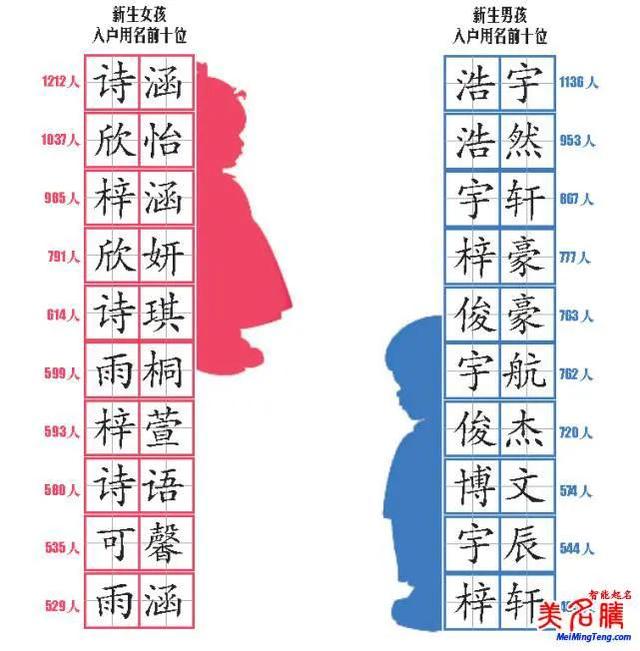

前一段人口普查后,看到一篇报道说,现在的男孩多叫“子睿”、“浩然”、“梓轩”,女孩多叫“紫晴”、“可欣”、“若曦”。听着很文艺,但重名撞车的也不少。

有个小笑话说:幼儿园里子轩和梓轩在一起玩耍,不小心撞伤了紫晴和芷晴,可欣和可馨连忙扶起她们,若曦和若兮则立刻去找老师。

张爱玲在《必也正名乎》一文中说:

中国是文字国。皇帝遇着不顺心的事便改元,希望明年的国运渐趋好转。本来是元武十二年的,改叫大庆元年,以往的不幸的日子就此告一结束。对于字眼儿的过分的信任,是我们的特征。

旧时男子,买到一件得意的古董,就换一个别号,把那古董的名目嵌进去。搬个家,又换个别号。捧一个女戏子,又换一个别号。本来,如果名字是代表一种心境,名字为什么不能随时随地跟着变幻的心情而转移?

想想张爱玲要是知道我们现在的自媒体时代,每个人都可以给自己取好多网名,张爱玲会怎么说?

各个平台上,我们可以给自己起上个性十足的名字。同时也喜欢通过名字,猜测名字后面是什么年龄、什么性格的人。

有的网名包含着字母符号,九五后零零后的名字。有些牧童都不会念,不敢念,实在是怕念得不对让人笑话。

“多取名字,也是同样的自我膨胀。像这一类的自我的膨胀,既于他人无碍,何妨用以自娱?虽然是一种精神上的浪费,我们中国人索来是倾向于美的糜费的。”

张爱玲这么说。

从这点上看,张爱玲对现在这么多个性网名,也应该会觉得很有趣的吧。去年,张爱玲诞辰100周年,2020的谐声,爱玲爱玲,张迷们把2020年称作爱玲年。张爱玲天上有知,会不会微微一笑。

中国的一切都是太好听,太顺口了。固然,不中听,不中看,不一定就中用;可是世上有用的人往往是俗人。我愿意保留我的俗不可耐的名字,向我自己作为一种警告,设法除去一般知书识字的人咬文嚼字的积习,从柴米油盐、肥皂、水与太阳之中去找寻实际的人生。

牧童不会咬文嚼字,也没有啥书袋子,只是想到哪,就和你聊到哪。在秋季的最后一天,在柴米油盐中,和你一起享受美好生活。

,