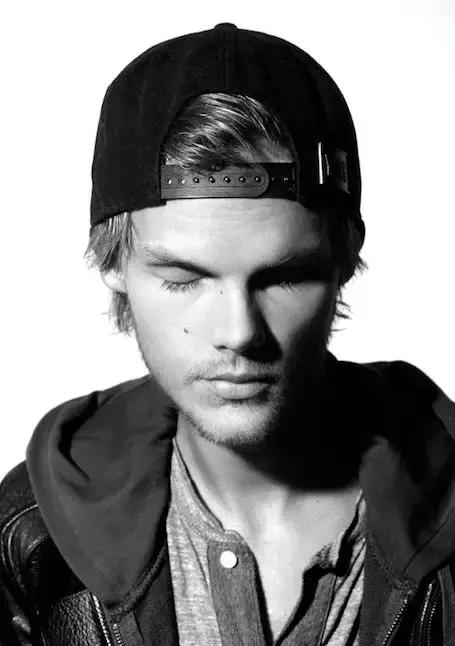

图/ 王可伟 吕布与貂蝉

本文较长 建议收藏 阅读需30分钟

人类所有的情绪,唯有悲伤是最相通的。

吕布一生中最悲情的时刻,无过于建安三年的那个冬夜。面对徐州城外的黑暗,敌人围城营寨在夜火中投下无边无际的阴影,战神把女儿紧裹怀中,以甲片环绕相护,最后一声祈祷,打开城门,放马冲向无边的命运。

我在想,那个时候吕布心里在想什么?会不会想起项羽乌江前的那个夜晚?

所有的英雄面对刀剑之前,都会把软肋深藏起来,由自己直面刀剑,但吕布的这一时刻,要以至亲的直面刀剑,来换取自己的活命,这种悲哀,其实超过了白门楼的捆缚。

吕布嫁女的传说,在正史中并无记载,但裴松之注三国志时,援引了《英雄志》,对当时的细节做了这样的描写:“以绵缠女身,缚着马上,亲自送女出与术,与太祖守兵相触,格射不得过。”

《三国演义》不但保留了这一桥段,而且对吕布围绕着嫁女于袁术的原因和反复,有了更明晰的说明,面对天下人共骂的袁术,他犹豫过悔婚过,在曹操军的刀剑相逼下,又不得不如此屈辱悲哀的“马上送亲”。三国演义里,增加了《英雄志》里没有的描写:“将女以绵缠身,用甲包裹,负于背上,提戟上马。……布虽勇,终是缚一女在身上,只恐有伤,不敢冲突重围。”

吕布终究不会想到,作为一个乱世中的求生者,尽管他始终未曾掌握自己的命运,但是他的名字,在后世,将会跨洋渡海,传播异域;他的形象,更是夸张变形,面目全非。

作为中国历史题材的最大IP——三国,比中国足球更先一步冲出亚洲走向世界。在欧美游戏厂商The Creative Assembly的系列新作《全面战争:三国》将来之际——吕布,这一原著中极端具备争议性的人物,也不出意外引发了一场新的撕逼。

CA《全面战争·三国》展台的吕布

一些人认为吕布的小眼睛符合东方男子的实际形象。一些人则直截了当的说这个吕布太丑。另一些人认为光荣的吕布也“美”不到哪里去。

当我们进入这种争论的时候,其实无意识中踏入了一个文化史学范畴的课题——图像证史。

这个名字来自于英国历史学家彼得·伯克(Peter Burke)的同名著作,当我们以图像学和大众文化的视野重新拆解吕布,我们将发现一条有趣的历史线。

这条历史线证明了,自公元270年左右,在西晋史官陈寿笔下,《魏书·武帝记》与《魏书·吕布张邈臧洪列传》、《蜀书·先主传》中吕布反复出现开始。史料就表现出一种复杂性,这一话题人物,其传奇性,在不同的时代得到不同的评价,最终分裂出“吕黑”与“吕吹”两大千古阵营。

千年易逝,而黑与吹依旧。

所谓滚滚长江,浪花淘尽。在这场千古撕逼中,吕布最终成为了人民群众喜闻乐见的天选之人,其形象逐渐丰满,慢慢沉淀,最终变成了今天在大众文化领域继续广泛传播的虚拟角色……

01

谁是吕布?

唐代,有人把吕布的名字,作为一种鄙陋的形容词使用。

高祖李渊的第七子李元昌,在当时以书法而著称。但他却受到了同时代另一位书法家的鄙视。那个叫张怀瓘的狂徒,在书法评论专著《书断》里,把李元昌放到了第三等(总共三等),并配上了如下评论:

“艺业未精,过于奔放,若吕布之飞将,或轻于去就也。”

表面看,这评论似乎不错,但要翻译成书法的语境,这嘲讽相当恶毒——

“你这个破字骚的很,看着一副要杀父跳槽的样子。”

张怀瓘这种用吕布来指代风格的行为,并不是孤例,在搜集材料的时候,我发现当代互联网上,有一个奇怪的组织——吕布保护协会。一开始我以为是历史人物吕布的粉丝群,但深入其中,我才发现我深深误会了,真相比我的想象更有趣。

所谓“吕布保护协会”,原来是星际争霸职业选手INnoVation(李信衡)的粉丝群,粉丝们因为李信衡刚猛的游戏打法仿佛开了无双,就以 “吕布”为其命名,并在之后的互联网讨论中,继续延续这个三国梗。李信衡获胜的比赛,就被称作“虎牢关”,而反之,则称之为“白门楼”。

这个案例实在太有意思了,其中至少交叉了几个次元的内容:吕布本尊与白门楼事件代表的历史原型;《三国演义》塑造出的虎牢关三英战吕布的文学经典;日本游戏《真·三国无双》对无双吕布的再创造,以及对一种“无敌状态”游戏机制——无双的命名;最后是游戏文化在大众中的衍生与变形。这些综合起来,最终让吕布沉淀为一个与本体截然不同的文化符号。

所以在大众文化传播的过程中,我们可以解剖出四个吕布:

1、作为母本的历史原型吕布;2、作为范本的《三国演义》经典吕布;3、民间视野下的吕布图像演化;4、新时代文化工业对吕布原型的元素演绎和再创造。

“任何文本都是文本间性,一个文本指涉另一个文本,文本与文本永远处于交叉、重复、吸收和转化之中,它们共同构成了绵延不断的文本群体。”

——《文艺理论基础》

02

飞将与剑客:吕布的历史原型

《三国志》《后汉书》,以及裴松之的《三国志》注,这三大文本,是解读三国人物的主要原料。

史书中的吕布,其人生轨迹大体可分为四个阶段:

189年,杀丁原投董卓;

192年,在王允鼓动下的杀死董卓;

194-198年之间,与曹操等人混战于中原;

198年,白门楼殒命。

值得一提的是,所有史书都没有明确记载过吕布的相貌。所以吕布在史书中的形象,由其性格与风格组成。

吕布之风格,是四个字——“虓xiāo虎之勇”。

而吕布的性格也是四个字——“轻狡反复”。

这八个字皆出自陈寿的评论。

先说虓虎之勇。

吕布在史书中最先成型的评价,是飞将。而整个《三国志》一书中,也仅有他获此殊荣。

“便弓马,膂力过人,号为飞将”——《三国志·魏书·吕布传》

所谓飞将,最早可追溯的人是史记里的李广,后来逐渐成为一种对武技突出,精通骑战武将的通用评论。见吕布个人战力十分突出这一事实,是没有问题的。所以后世吕布经典形象的四大元素——赤兔、画戟、雉尾冠、貂蝉中,神马赤兔,最先由史书所佐证。

《三国志》与《后汉书》里都记载了赤兔,并有意识的使之成为吕布的专属符号:

“布常御良马,号曰赤菟,能驰城飞堑。”(三国志)

裴注中,指出“人中吕布,马中赤兔”,是当时的时评。

结合神骏赤兔,充满冲击力的“无双战神”,得到了史实的支撑——三国时期的战场上,吕布在野战中,有多次以少破多的冲阵战例——

“与其亲近成廉、魏越等陷锋突陈”(破张燕)

“布出兵战,先以骑犯青州兵。青州兵奔,太祖阵乱。”(破曹操阵)

在《三国演义》中,这些精彩片段,被集中到虎牢关之战一章节,以阵前单挑斩将这样一种让普通人容易理解的文学手法,塑造了吕布近战无敌的武勇形象。

当然,我个人认为,吕布的实战主武器应当是弓箭。

上美连环画《三国演义》辕门射戟

历史上这种,这种通过个人战技,震慑众多追兵不敢追击的武将(其实就是飞将),多是以箭术著称:

“上马与十余骑奔射杀胡白马将,而复还至其骑中,解鞍,令士皆纵马卧。是时会暮,胡兵终怪之,不敢击。”——《史记》 李广

“高祖击之,深入贼阵。太宗以轻骑突围而进,射之,所向皆披靡,拔高祖于万众之中。”

“世充骁将单雄信数百骑夹道来逼,交抢竞进,太宗几为所败。太宗左右射之,无不应弦而倒,获其大将燕颀。”——《旧唐书》 李世民

“绍令众追之,皆畏布,莫敢逼近者。” ——《三国志》 吕布

另外,东汉时期的骑兵突阵,即便涉及到近战,但也是尽量避免缠斗,绝不会出现演义中与对方武将“大战三百回合”之类的情况。所以吕布的方天画戟,肉搏无敌的形象,主要出自后世戏曲艺术的塑造。

真实的吕布在突阵过程中,很大可能的情况是如唐李世民与尉迟敬德组合一样,由主将吕布担任突击箭头,骑射以杀伤,精锐亲兵持枪矛等长兵,负责保护,作战小队具有披甲重骑(甚至可能是甲马)的集团突击能力。

当时马镫技术还未完全成熟(并不是完全没有出现,可以近距离搏斗的突骑兵战术在东汉已经非常普遍了),所以吕布之所以为飞将,就在于他是一个精谙骑兵冲阵战术的骑将。

当然,如果必须要让吕布与戟这种武器发生联系,他所持的肯定不会是后世的“画戟”。唯一的可能是出现于西汉的钺戟。

▲ 以《汉匈决战》还原的吕布形象:赤兔、鹖冠、钺戟

史书上,与对吕布武勇的普遍赞同相比,他的人物性格,体现出一种复杂性。三国第一人陈寿对吕布的为人处世,是持否定态度的,他的评价是:“轻狡反复,唯利是视”。

但在裴松之与范晔那里,则对吕布的反复特征,体现出了包容的姿态,他们在史书或注中,引入了更多时人的文献材料,让吕布的诸多“黑点”,有了情理上的支撑。例如在诛杀董卓的原因上,三国志的原文是王允对吕布说:“今忧死不暇,何谓父子?”,这样吕布的叛董行为,动机主要是贪生怕死,团队内讧。

而《后汉书》中,范晔为当时的对话增加了很多细节,在董卓曾掷戟伤吕的基础上,王允的劝说变成了:“君自姓吕,本非骨肉……掷戟之时,岂有父子情也?”这样小小的改动,让吕布反叛董卓的心理细节,显得合情理多了。清代人潘眉,研究了陈寿列传的排序,他认为,陈寿之所以把吕布与臧洪并传,并列于董卓袁绍之后,终结于官渡大战之前,是因为吕布在陈寿其人的眼中,实则是是汉末动乱因素的之一,是典型的反面角色。

到了后世,类似的讨论,也随着时代思想的变化,而让吕布的评价摇摆不定。

直至20世纪60年代,学界还普遍将吕布作为一种负面小人来论述。

但随着史学视野的拓宽,对吕布的解读也开始越来趋向于包容。

方诗铭在《剑客·轻侠·壮士——吕布与并州集团》一文中,结合了汉末武装集团的实际情况,指出了吕布的剑客出身,以及这一群体在主流社会中的尴尬地位。

吕布反复无常的政治性格,是剑客群体的普遍特征,并不完全由其个人性格所左右。

我的理解是:由于董卓之乱,在三国进程中实在太过重大。吕布作为董乱的参与者和董卓的终结者,被赋予了一种传奇性的加成。

如果把三国看做一场权力的游戏,拥汉与反汉是斗争的主旋律。在董卓与王允的斗争中间,吕布作为骑墙的变量,推动了戏剧性的高潮到来。恰如美剧《权力的游戏》中的弑君者詹姆·兰尼斯特,尽管本人并无左右大局的能力,但永远是一个完美的见证者和搅局者。

如果没有弑董的加成,吕布在史书中的下场,可能就像曹操所剪灭的其它关东群雄一样,在建安某年,被太祖“破于徐州”,然后无比卑微的死去。对于吕布这样一个真实的历史小人物来说,我们很难说,历史的这种垂青,到底这是荣幸,还是悲哀……

03

没胡子的情圣:吕布图像的民间想象

不知道你有没有想过这样一个问题——吕布为什么没有胡子?

以中国古代的军事传统,一个飞将是大概率有胡子的。况且没有任何一个文本,包括《三国演义》,讨论过吕布的蓄须问题。那为什么所有的三国图像,都不约而同的传播着吕布的无须形象呢?

▲吕布在 《三国志Ⅵ》、连环画、王可伟手中的不同表现

宋元时代,随着三国戏在民间的兴起,三国人物的历史形象和文学形象,开始发生分野。民间对三国文化的图像构建,是以文学话本、戏曲舞台艺术、小说绘本、寺庙水陆画等多种媒介作为手段的,三国人物的可视化过程,也是多种媒介共同参与,相互影响,最终实现了人物的定妆。戏剧史研究者所认为,宋元时代的平话,服务于民间大众,形成了“服饰描写引语的程式化和小说人物服饰的类型化倾向”。这一套图像的构建系统,参与到三国人物的架构中来,所以最终在《三国演义》小说中出场的吕布,已经被完全曲艺化了。

到了明清时代大量出现的三国绣像绘本,三国人物基本形成了固定的装扮细节。

下图选自明末安徽新安黄氏刻本三国演义里的吕布绘像:

我们可以看到:吕布无须,头上戴着夸张的戏曲化翎子;在另一幅明万历十九年书林周曰校刊本的戏貂蝉图里,他则身穿戏剧蟒衣、玉带、手持画戟,头戴貂蝉冠(因三国戏而定名的戏剧道具,原型尚不知),体型瘦弱,扮相娘炮,完全是一副戏曲小生的感觉。

如果说,吕布四大元素中的赤兔,在历史上实有原型的话。那么其它三大元素:画戟、雉羽冠、貂蝉。皆构建于这一时期的民间想象。

吕布的画戟

所谓方天画戟,画戟是民间喜欢用的俗称。原文中叫方天戟

一个画字,能够把吕布这个人物的骚气,浮夸,美型表现出来。

方天一词,以现代网络语言来说,就是日天,吊炸天的意思。

古人的语境里,方是比拟之意,比如有一种床因为床脚很高,所以被叫做“方天床”。和今天酷爱霸天的网文作者一样,明代的通俗小说作者,热衷于使用方天一词,来表达人物的炫酷和狂傲。即便四大名著也不免俗,孙悟空得是齐天大圣,吕布则挥舞方天画戟。《水浒传》作者施耐庵,也认可隔壁吕布对戟的垄断性,在小说中分裂出吕方这样一个分身,来对吕布致敬,绰号“小温侯”,也手持画戟,稿费骗的实在容易。

在今天的在互联网贴吧,我们依然能看到吕布对方天画戟的垄断性,不少人郑重其事的讨论着戟的强大和吕布的驾驭。

但如果我们把时间的指针拨到元代的话,会发现,在一代古典网文作者那里,所谓画戟,是一个写文必备道具。

塑造了吕布画戟形象的剧作家郑光祖,更是没事就戟一戟。在他笔下的人物,除了吕布外,还有薛仁贵、昝雄、以及众多无名小将,都在把画戟舞弄。

《杂剧·虎牢关三战吕布》 元代:郑光祖

剧·钟离春智勇定齐 元代:郑光祖

(齐公子云)夫人去了也。大小三军,听吾将令!奉命出师起大营,阔剑长枪列万层;方天画戟悬豹尾,矛盾斧钺挂红缨。

杂剧·薛仁贵荣归故里 元代:张国宾

也不负了你血染战袍红,镫藏着征靴绿,那一枝方天戟超今越古。

杂剧·程咬金斧劈老君堂 元代:郑光祖

(李靖云)俺元帅与萧铣战到百十合上,见萧铣筋弛力尽,马困人乏,望元帅虚刺一方天画杆戟来。俺元帅举起雁翎刀,立诛了萧铣。

杂剧·狄青复夺衣袄车

某乃李滚手下大将昝雄是也。某文强武勇,膂力过人,久镇河西国。某手下有雄兵百万,战将千员。某使一杆方天画杆戟,万夫不当之勇。

这种画戟形象的塑造,随着时代发展,也越来越浮夸。在早期的三国绣像绘本中,吕布的方天戟是单刃戟。大概是觉得这样太寻常,不够突出吕布的个人特色,所以在民国以后的连环画艺术中,双刃的井字戟开始普遍出现,奠定今人心目中的“方天画戟”形象。

万历版绣本三国 单刃戟

连环画 刘继卣版本的 三英战吕布 井字戟

到了今天的游戏里,吕布奉先的战戟,已经开始喷火、镂空、镶嵌宝石,甚至发光……

游戏王者荣耀中的吕布奉先

吕布的雉羽冠

吕布的外貌,在《三国演义》小说中有详细的描述:

“见此人,身高七尺开外,细腰扎背膀,双肩抱拢,面似傅粉,宝剑眉合入天苍插额入鬟,一双俊目皂白分明,鼻如玉柱,口似丹朱,大耳朝怀,头戴一顶亮银冠,二龙斗宝,顶门嵌珍珠,光华四射,雉鸡尾,脑后飘洒。”

“身穿粉绫色百花战袍,插金边,走金线,团花朵朵,腰扎宝蓝色丝蛮大带,镶珍珠,嵌异宝,粉绫色兜档滚裤,足下蹬一双粉绫色飞云战靴,肋下佩剑,站在那儿是威风凛钉,气宇轩昂,正虎视眈眈对董卓。”

其中百花战袍,丝蛮大带,来自于元杂剧中对武将的常见描写,不提。

粉绫色兜档滚裤、战靴、是想表现吕布扮相的骚气,在后来的图像中因不符合无双猛将的形象,并未得到延续。不提。唯一具有延续性和讨论价值的形象,在其头饰上。

元杂剧中对吕布头饰的固定是:三叉束发金冠 雉羽。

在1994央视版三国演义中,楚云飞,啊不,张光北版的吕布保留了演义描写中的“亮银冠”,去掉了“雉鸡尾”,想来是在拍摄中实在太过浮夸,演员动作不好发挥。

但其实,武将带雉羽,并非是戏曲的独创。历史上真实的吕布,很可能确实戴过雉羽,不过汉代雉羽冠,是这种形象——

这种帽子叫鹖hé冠,,在汉代是武将普遍的礼仪性装束。

《续汉书》云:“羽林左右监皆冠武冠,加双鹖尾。”在笔者参与的游戏《汉匈决战》中,这些头饰有着很好的还原。

以猛禽羽毛来作为头饰,在形象中增添勇武之气,是世界诸多民族的早期传统。

最著名的当然是印第安人的战斗扮相:

古罗马勇士也有类似形象。

中国上古时期,形成了以鸟羽装扮勇士的传统。鹖是一种好斗的禽类,象征勇猛顽强。河南洛阳金村出土战国 “错金银狩猎纹镜”上狩猎者所戴,就是这种弁两侧插有长长雉羽的鹖冠。

须要指出的是,宋以前武将的鹖冠传统,与元代戏剧中定型的翎子,全然是两回事情。

元代戏剧中对雉羽的描述,是以蒙古军队装饰为原型的。但由于元代属于异族入主而建立的朝代,所以当时人们对雉羽造型的使用,有一种带有想象的“异化”倾向。翎子造型也开始越来越浮夸,

在元杂剧中,由雉羽演化而来的翎子,大量被用在异族武将、女性、绿林人物身上。很明显重在以此物作为一种区分的功能,以展现角色“异”于主流之形象。所以西游记中,孙悟空大闹天宫的时候,戴了吕布同款。

有人统计过京剧中的翎子的使用范围,大体上是5种——一、天神地祇、妖魔鬼怪;二、巾帼英雄,英俊将帅;三、剽悍猛将,跋扈大臣;四、草莽豪杰,山寨首领五、披发左衽,异邦外族。

这就是戏剧程式在人物造型上的影响了。

吕布与貂蝉

如果说,吕布之赤兔宝马,源自于古代英雄传说中的“英雄配宝马”的程式;吕布之人物造型,源自于戏曲艺术中服化道具的程式;那么吕布与貂蝉,则完全是文学的自发程式。

貂蝉之原型,在史书里有两处:一是与吕布私通的董卓侍妾,另外一出记载于《英雄记》与《魏氏春秋》里,布妻曾在白门楼之战前,多次影响了吕布的决策。元杂剧中,创作者们将私通侍妾与布妻合二为一,创作出连环计的经典桥段,以及貂蝉这样一个经典人物,从而让三国戏的文学性被大大拓展了。

这些以貂吕故事为主要卖点的戏曲,在类型上跳出了传统三国戏的范畴,以英雄美人的CP配对为描画重点,名为三国戏,实为情感剧。

吕布貂蝉这样一对乱世鸳鸯的经典配对,自然搭配以吕布的无须形象,更能被时人,尤其是女性群体所接受。出现在绘本中柔弱的小生吕布,也就不难理解。

毕竟是流量明星的

祖 师 爷

!!!

香港学者周建渝认为,三国戏创作者们,在塑造吕布与关羽两个人物的时候,受到了《史记》故事中项羽的影响。项羽之于虞姬、乌骓;实则就是吕布之于貂蝉、关羽之于赤兔。都出于“英雄失意”这样同一个母题。吕布与关羽,是项羽的一体两面,各自继承了同一个古典英雄的不同部分。

我个人是赞同这一说法的,文学的创作,非常依赖与母题与原型。司马迁的史记书写手法,在很大程度上影响到后世的创作者,并不奇怪。

另外一方面,大概由于政治斗争的残酷,克制欲望是一般政治人物一项非常重要的素养,所以无论是东方历史还是西方历史,那些多情浪漫,个人生活丰富多彩的历史人物,最后大多输给那些木讷的“清教徒”式领袖。(或者,获胜的多情英雄,也终将被国家机器包装成清教徒)与古希腊对“阿喀琉斯”式战神雄性魅力的欣赏不同,在东方文化的视野下,吕布项羽这一类失败英雄,在雄性特征上是有所缺失的。

尽管他们个人武艺天下无双,但是他们“犹豫”、“好色”、“傲慢”、“自负”的性格特征,被认为是女性的特质。但这种道德传统,在市民为主的大众文化那里,受到了挑战。宋江这种具有“无性特征”的清教徒领袖。在戏曲舞台上并无魅力。一方面,是官方认可道德典范,门庭冷落,另一方面,项羽吕布这一类的失败英雄,由于具有可批评性,在情感表达上反倒具有了一种可表现性。

人们把自己对爱情的美好寄托,借助英雄们陨落的躯体借尸还魂,最终为三国雄健苍黄的时代图画里,涂上了一抹桃红艳艳。04

魔君渡海来:来自异域的文化想象

元末明初,既然吕布的四大经典元素已基本形成。这一套程式,就开始在明清时代开始流行的三国绘本中,开始持续稳定的传播和输出。也就在这一时期,三国故事慢慢随着文化之间的交流,东传渡海,进入江户时代的日本。

当时的日本社会,庶民文化正在广泛兴起,由武士和町人,组成了日本急速兴起的双元化的市民社会,群体决定了,人们对故事与图像,产生了近乎饥渴的需求。

当时的日本港口,汉籍交易成为了一个巨大的生意。根据日本向井富氏提供的海关资料,在长崎港,在1693——1803年的一百一十年间,共有四十三艘中国商船运来四千七百八十一种文献典籍。这其中,除了常见的学术典籍,数量最多就是通俗小说和色情小说……明朝加印版画的绘本三国志,与这些市井娱乐小说一起,在日本关西地方兴起,逐步转移到江户,使得大众文化在江户地区迅速兴起。

▲日本早期浮世绘版画与三国刻本版画

日本本土的浮世绘版画艺术,最终在来自明朝的黑白版画的刺激下,结合本土的民风民情,与一切新传入的绘画技法,逐渐发展出来。

最终,那些来自明朝姑苏地区简陋书坊里的粗陋图像,在日本获得了新的生命与想象……

在《通俗三国志》流传了一百多年后的1836年,以图说形式来描述三国故事的《绘本通俗三国志》出版,绘图由当时的浮世绘名画家葛饰北斋的弟子葛饰戴斗绘制,问世之后在日本迅速普及。在十八世纪前期到十九世纪中期这一时间内,日本还出版了各种《三国演义》的摘要版本,在这一过程中,三国故事开始逐渐日化,变得更加符合日本的风土人情。

日本《绘本通俗三国志》图册

百余年后的中国民间艺人,依然在以近乎不变的传统方式绘制着三国图像。人们在戏台上的形象改造,也随意和生硬。与元代想必,诸种艺术门类之间几乎没有交流。整个社会体现出一种死气沉沉的局面。

而邻国日本,浮世绘版画吸收着明清套色版画的拱花与套印工艺,又不断学习西方的透视手法和色彩美学,在自身的文化基础上,兼收并蓄,创新不止。

所以当80年代的中国连环画艺术家,依然用传统戏剧程式绘制三国人物的时候,随着国门的打开,飘扬过海的日本三国图像,像魔君一样渡海袭来,文化的阵地迅速的失守了。这是三国图像离家出走后的归来,但这一次,攻守易形了……

1982年的日本三国人物塑造上,依然广泛吸取着当时的中国艺术。但很明显,日本人已经开始了现代化的美学改造。比如这个吕布的服饰,主体扮相是京剧的靠衣与头饰,但人物的面相,甲胄的材质,被改造的更加立体,情绪也更为饱满。

吉川版三国,服饰很明显借鉴了京剧的靠衣

而到了1985年,年轻的光荣公司,在吸取吉川版《三国志》等优秀三国图像作品的基础上,开始对三国母题的游戏化。

在《三国志Ⅲ》的宣传封面上,吕布的服装,是京剧鱼鳞铠与短打箭衣结合的一种表现方式。但人物面部的基本特征,已经定型了。与当时国内的连环画相比较,光荣吕布的面孔棱角更加立体,武器也更加夸张。

即使三国志系列游戏出到了第七代,但光荣公司从未以三国专家而自居。1994年,央视电视剧《三国演义》上映,光荣第一时间购买了版权,并将对央视剧作形象的参考,应用到了下一代的游戏人物造型中去。

三国演义国际版日本海报

三国志V海报

在追求史实感的《三国志》系列之外,光荣还开发了另外一部《三国无双》,游戏在保留基本人物要素的前提下,对人物进行了夸张的变形,在这一系列的游戏中,吕布被塑造成一个魔君的形象。巨大的翎羽,让人联想到怪物的触手。而浮夸的甲胄,更是明代兽面盾结合欧洲板甲工艺的综合体现。

需要指出的是,光荣对吕布“魔王化”的表现,除了游戏自身的创造之外,也包括日本国内对三国文化的理解。

日本对三国文化的继承,不止在图像方面,在学术界,日本的汉学家业对三国历史进行了深入的解读。比如佐々克明在《董卓七呂布一变革期の破壞型リヘタ》一文中,把吕布诛杀董卓与日本战国时期的“本能寺之变”进行类比,把织田信长和明智光秀比作董卓和吕布,这种研究,帮助日本的文化创作人,更加深入的理解三国。

与本能寺之变相类比,吕布被看做不祥之人,他是黑暗暴世弑君者,也是乱世的开启者。从这个角度来说,无双三国对吕布的魔改,也就能够理解其缘由了。

综合来说,飞将、骑战、画戟、无双、翎子、魔王,就构成了日本对吕布的异文化想象。而且随着三国类游戏在国内的流行,也深刻影响了中国年轻世代的认知。从而出现了本文开始那一幕的场面:对光荣体系的三国形象,中国年轻人开始有意识的进行反抗。甚至开始借助CA三国的到来,来试图寻求本民族的本源。

最后说说CA《全面战争·三国》里的吕布形象。

在我看来,CA三国之吕布,与无双系列中的吕布差不多,都是异域文化视角下,将吕布作为一种表现强大武力的功能性道具。西方文化母题里,无疑是没有“尊汉”与“反汉”的这种政治观念的,老外们对吕布的理解,最终就落实到一种异族想象中去了:在东方的权力舞台上,一位硬汉,一位暴虐领袖的辅佐者,一位摇摆不定的反叛者,一位至高武力的代表。

那么中国至高武力怎么表现呢?

卧槽,chinese kong fu!

狂战士吕布从云中跳下,以西方世界对中国功夫的想象,一通旋转加花拳绣腿,简直再棒不过了!

毫无疑问,东方人对英雄宝马的执念,这个点他们没有get 到。

以中国视角来看,明清绣像里的那个“风流才子”吕布,固然有点向流量的方向跑偏,但把吕布魔改成一个魔王,也绝不符合中国人的原型观念。毕竟在数百年的时光里,吕布与貂蝉的温柔故事,建润了几十代中国人严肃无趣的闺房。

历史难得的出现了一种温润可爱的姿态。

即便让吕布自己选,他也会说:

我选貂蝉!

如果没有这样一位温柔刚毅的女子相伴,我们该如何渡过这个无边乱世?

参考文献

谭元杰;中国京剧图谱艺术;1992

颜湘君;中国古代小说服饰描写研究;2006

周建渝;项羽、关羽、吕布之叙述的文本互涉

唐良鹏;吕布形象演变研究

高云龙;浮世绘与明清版画艺术;2009

Ofanim;

略谈日本三国文化与光荣《三国志》人物设计

http://play.163.com/16/0803/22/BTJ2OJKI00314V8J.html#p=BEVP73JC5VOJ0031

,