作者:萨沙

本文章为萨沙原创,谢绝任何媒体转载

苏联沃野千里人口稀少:为什么要大量进口粮食?萨沙问答第170集

苏联的粮食进口问题分为两个阶段,冷战前是因为饥荒,冷战后是因为要吃肉。

由于常年的刻意误导,很多人以为沙俄是贫穷落后的国家。

其实苏联建立前的沙俄,是欧洲数一数二的农业强国。

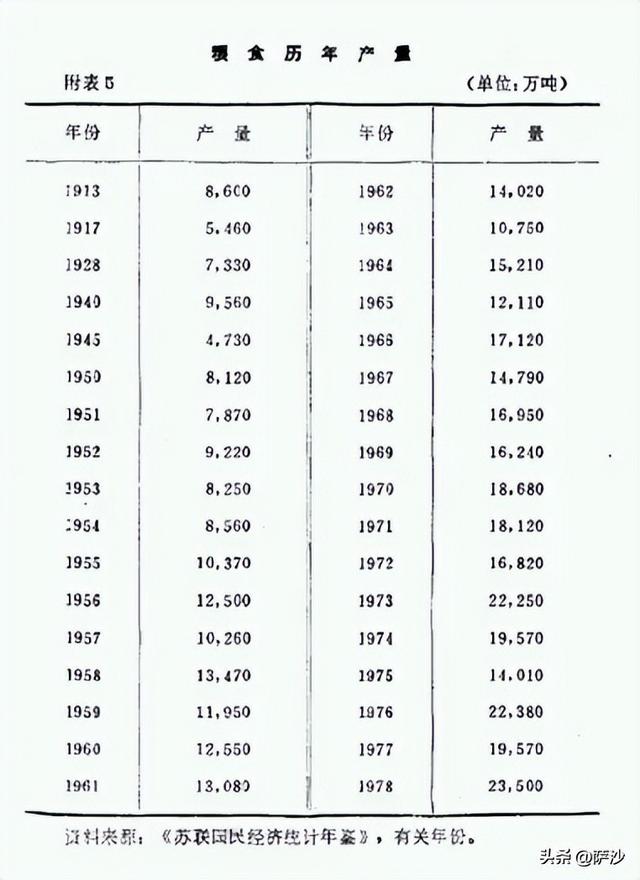

早在1913年,沙俄的粮食产量就高达8600万吨,当时全国人口大概是1亿7000万。

这么来算,平均每个俄罗斯人每年有500多公斤口粮,也就是一天差不多2公斤粮食,也就是2000克。

而朝鲜人民军是全球主食供应最高的军队,一天不过800克粮食。

也就是说,沙俄的粮食是绝对够吃的。

在冷战之前的苏联,却遭遇了农业困境。

直到1940年,也就是20多年后,苏联的粮食产量才超过1913年的沙俄,人口不过是1亿8000万人。

为什么会这样?

主要是苏联搞农业集体化,摧毁了传统的农业体制,尤其是消灭了中农和富农。

而在沙俄这个国家,农村产粮的主力就是中农和富农。他们实力比较雄厚,有很多的农具、牲畜和劳动力,也可以使用更好的种子和肥料。

中农和富农被定为社会主义的敌人消灭后,一些村子几乎崩溃。

枪王卡拉什尼科夫的家庭就是富农,几代人辛苦劳动积累了一些土地和牲畜。

土地改革中不但夺走了他们的土地,将他们流放到西伯利亚,还将他们的牲畜屠杀干净。

到今天卡拉什尼科夫也不明白,为什么将牲畜全部屠宰分肉,而不是将牛羊整只分为贫农。

一种说法是,贫农们唯恐稍后政策变化,再将分给他们的牲畜牵走,还不如当场吃肉实惠。

这些牲畜是花费多年饲养起来的,一旦杀掉吃肉就毁掉了富农、中农多年的心血。

将土地分为贫农们没多久,又搞了集体农庄。

农业集体化以后,农民干好干坏一个样,人人缺少干活的动力,劳动生产率不高。

所以,虽然三四十年代苏联使用了大量新式机械化农业机器,产量提高仍然极其有限。

在1932年到1933年,苏联下属的乌克兰爆发了大饥荒,共有700万人被活活饿死。

这个饥荒并不是仅仅在乌克兰发生,苏联其他地区也饿死了几百万人口,总数超过千万人。

众所周知,乌克兰是苏联的粮仓,这里尚且饿死这么多人,苏联当时的农业情况可想而知。

其实,苏联的领土虽然辽阔,毕竟国家纬度靠北,国内大部分地区并不适合农业种植。

今天的俄罗斯实际可开垦面积达250万平方公里左右,比美国、中国、印度都要少。

俄罗斯的人口始终只有1亿多,比中美印少得多,并不缺少可耕种的土地。

二战爆发以后,战争导致苏联粮食产量急剧减少,到了1945年仅有4700万吨,再次出现大面积的饥荒。

冷战开始后,苏联不再有饥荒,但粮食产量仍然不高,保持10000多万吨。

要知道,苏联和过去的中国一样,存在地方谎报粮食产量的情况。

也就是说,实际粮食根本没有那么多,能有10000万吨就不错了。

从1963年以后,苏联开始大规模从西方进口粮食,甚至不惜用珍贵的石油甚至黄金去换。

而我们也要看到,1963年以后苏联粮食产量都在10000万吨以上,是沙俄时期两倍。

照常理来说,苏联应该解决了吃饭问题,为什么还要进口呢?

主要是苏联老百姓的需求提高了。

在沙俄时期,俄国并不富裕,老百姓满足于用面包填饱肚子,偶尔吃一些肉、蛋就可以了。

二战以后随着经济发展,苏联老百姓对生活有了更高的要求,吃肉猛增了。

牛羊猪鸡鸭都是用饲料 喂出来的,一头猪280斤出栏就需要饲料840斤。

大家可以算算看,苏联随便养几百万头猪,每年需要多少粮食。

当时苏联无法承受饲料粮食,只能依赖进口了。

其实当时苏联人吃肉是比较少的,比西欧差远了。

1962年5月,赫鲁晓夫访问保加利亚时,苏联使馆特意举办了接风宴,宴会菜单包括鲟鱼、沙拉、水果,主菜则是烤乳猪。大使本以为会得到赞扬,甚至有可能获得一枚勋章,没想到赫鲁晓夫大发雷霆:“你认为我们已经建成了社会主义了?谁让你弄这些的(烤乳猪)?”

可见,当时即便是高级领导,也是不常吃烤乳猪这些东西的。

总体来说,苏联时期的农业是相当烂的。

声明:

本文参考

图片来自网络的百度图片,如有侵权请通知删除。

,