从上世纪八十年代到九十年代初,大陆流行音乐对香港地区和台湾地区的流行音乐,一直是处于一种仰望状态。不仅港台地区的作品,成了很多大陆歌手的“代表作”,甚至整个包装和运作模式,也成为了我们效仿的对象。而签约香港和台湾地区的唱片公司,还成为内地天王天后歌手们最后的归宿。

也可以说,当时内地流行音乐和香港及台湾地区流行音乐之间的“贸易”,甚至不叫逆差,而只有完全不对等的只有逆、没有差。

当然,说完全没有差有点绝对了,差这东西,挤一挤同样也是有的。这其中,李海鹰的作品《弯弯的月亮》,无疑是反向输出并为内地流行乐挽尊中比较有代表性的一首。

《弯弯的月亮》最早是李海鹰为陈汝佳量身定造,后由刘欢翻唱接力,我记得我小时候在电视上还看过这首歌的MV,是刘欢在一个餐馆,用餐馆的便笺纸,还原创作歌曲那种涂涂改改过程的画面,但现在这个MV好像找不到了。

《弯弯的月亮》这首歌曲在那个年代听来,是一首介于民歌小调和流行歌曲之间的流行歌曲。它没那么现代,甚至很复古、很朦胧,但却有一种意味深长的美。当然,反过来讲,对于那个时代一切以港台歌曲为标准的内地年轻歌迷,《弯弯的月亮》这首歌曲听起来就不那么洋气和潮流。毕竟这种比较讲究意境美的作品,对于少年们接受起来,还是需要时间和阅历的。

不过,这首歌曲在当时推出后,还是很受欢迎的,毕竟是当时内地并不算太多的原创佳作,所以也有很多歌手都演唱过。而在内地歌手的版本中,我个人最喜欢的是陈汝佳的演绎,因为比起刘欢老师略有学院腔的表达,陈汝佳的声线,其实更符合这首歌曲柔美、清幽的意境。

在内地走红后,这首歌曲有一天也出现在了香港“华纳唱片”的例会上,最后公司高层一致决定,这首歌曲非常适合当时“华纳唱片”的台柱型歌手吕方演绎,于是在由潘伟源填写粤语词并进行重新编曲后,吕方的版本就于1992年正式面市。

改编后的粤语版,不仅依然叫《弯弯的月亮》,甚至就连当年收录这首歌曲的吕方个人专辑,也以《弯弯的月亮》命名。

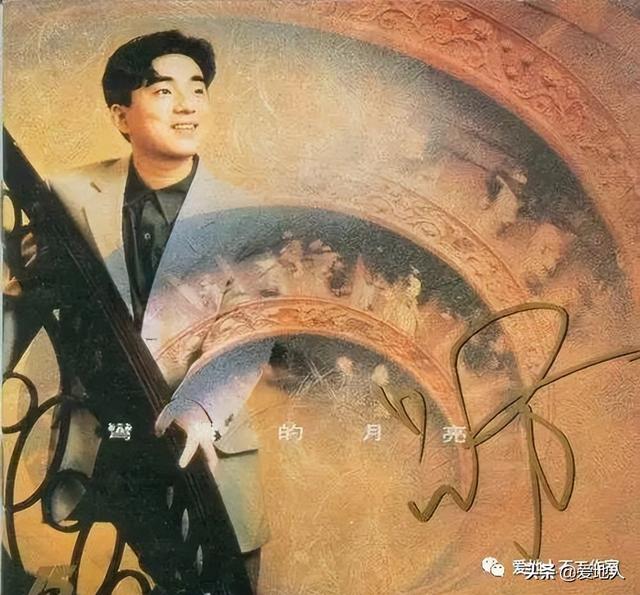

▲吕方1992年专辑《弯弯的月亮》封面,这张专辑也同时收录了《弯弯的月亮》国语及粤语两个版本

其实,以《弯弯的月亮》作为一首广东歌的歌名,还是很有一种“异域美”的,因为至少像弯弯这样的词,如果由香港“陀地”音乐人创作,是不太会用这样的词的。

不知道是不是因为这个原因,最终潘伟源的填词里,其实是没有出现“弯弯的月亮”这个词的。而同样不知道的是,在潘伟源老师创作的过程中,是否也曾经想把“弯弯的月亮”融入到歌词里。当然,最终歌名还是保留了下来,倒也因此保留住歌曲原本的那种简单朴素的意境。

值得一提的是,当年的吕方和李克勤,其实都算是出道后被认为会接班前辈谭咏麟、张国荣的未来天王级歌手,因为他们的唱功,在同期出道的歌手中,确实出类拔萃。而在九十年代初的时期,吕方也确实成了香港“华纳唱片”非常重要的歌手,并且和林忆莲、林子祥、叶蒨文一起,组成了国粤双语发展小组,并且在香港和台湾地区两地,都推出了各自的代表作,成就了国语、粤语两不误的歌坛大业。

而在那个年代,作为香港一线歌手翻唱内地作品,本身就已经算鲜见的事情。更特别的是,吕方不仅演唱了粤语改编版的《弯弯的月亮》,甚至还在同一张专辑,同时演唱了李海鹰国语原作版的《弯弯的月亮》。

直到今天,《弯弯的月亮》都是一首流传甚广的作品,至少每年各种的中秋晚会,这是最适合最应景的作品。而从内地民谣小调式的创作,在经过粤语词的重新改编,吕方粤语版的《弯弯的月亮》,也因此添上了一种“夜中环”点缀的都会感,不得不说,这就是港乐或者说广东歌的包容魅力。

,