无边无际的荒原、险恶的建三江沼泽、零下45摄氏度的察哈洋水利工地上那些汗滴在背上结成冰挂的知青,被参天大树轰然砸倒的伐木者,还有迷失在小兴安岭原始丛林里永远找不到家的扩荒者……有人说,那些粗野的灵魂,他们每一个都胜过了海明威。40年以后,当我们重访北大荒部落,看到而今的耄耋老人手捧发黄的老照片,用颤抖的声音讲述照片上姑娘小伙子们那段激情燃烧的岁月时,我们仍被“北大荒人”那股穿越历史时空质朴而顽强的生命体验所深深震撼。

2008年10月27日上午,74岁的杜俊启坐在黑龙江萝北共青农场自家客厅的椅子上铺开一张张发黄的黑白照片,用颤抖的声音向我们讲述照片上姑娘小伙子们“向边疆进军”的如火岁月,我们脑海中浮现的是海明威笔下那个与大海波涛顽强抗争的老人。

杜俊启老人永远无法忘记1955年11月8日的那个徬晚,他率领52人的“天津青年垦荒队”来到萝北这个荒无人烟、冰封雪冻的大草甸。他们一边搭帐篷,一边拾柴做饭。入夜了,有垦荒队员吹响了口琴,也有垦荒队员在油灯,大声朗诵刚刚写好的“逼土地交出粮食,叫荒原变成家园”那些洋溢着英雄主义气概的诗句。突然,远处传来阵阵狼嗷,掀开门帘一看——百米内,数百双贼亮的绿眼贪婪地望过去,吓得吹口琴的青年丢掉口琴,转手操起一根大木棍。队长杜俊启当机立断,在帐篷周围燃起篝火,队员分组巡逻,不让狼群靠近。

第二天他们动手劳动之前,搞了个宣誓仪式,向荒原下战书。接下来的日子 他们与杨华率领的北京青年垦荒队会师,集中100多匹马 成立了运输队,上深山采伐木头盖房子。肩扛大斧的人们总禁不住哼起这么几句歌谣:“冒着西北风,迈步森林中,手持大斧赛武松,树倒声因像炮轰。”

第二年开春后,当270人组成的第二批天津垦荒队来到萝北时,杜俊启他们在荒原上靠镰刀锄头开垦出500多公顷麦田,盖了20栋100多平方米的板房。5月4日,北大荒“天津庄”正式成立,杜俊启担任“庄主”。1957年元旦,为了表达扎根边疆的决心,天津庄举行了4对新人的集体婚礼。杜俊启与第二批从天津来北大荒垦荒的一位姑娘结了婚。杜俊启夫妇在北大荒以待便是53年,像他们这样纸巾在共青农场扎根的天津垦荒队员还有30多人。

当初为什么选择从天津来到荒无人烟的北大荒垦荒?1954年,18岁的杜俊启就已经入了党,这在当时属于凤毛麟角。杜俊启出身贫寒,又积极进步,在天津私立完全第一小学里是知名的先进人物。当时党中央、国务院号召全国各地开垦荒地,增产增收,时任团中央书记的胡耀邦发表讲话,号召青年“向边疆进军”。这一年,北京的杨华组织了北京垦荒队向北大荒进军,全国各大报纸、电台对其进行大肆宣传。

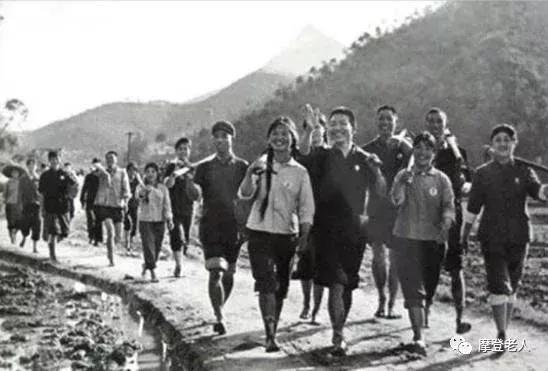

“北京青年向北大荒垦荒了,我们天津的青年也不能落伍啊!”杜俊启当时就坐不住了,马上给《天津日报》写了封信,要求组织天津青年垦荒队。1955年,毛泽东主席在《中国农村的社会主义高潮》一文的按语中发出了“城镇知识青年到农村去,农村是一个广阔天地,在那里是可以大有作为的”号召。杜俊启组织的52人天津青年垦荒队在市政府礼堂召开了万人誓师会,然后在敲锣打鼓之中,在天津人民广泛注目下,登上了北上的列车。“当时我们52人是全天津青年的优秀代表,肩负着全天津父老乡亲的嘱托,我们是雄心万丈!”杜俊启说。

杜俊启的垦荒队不只在天津引起轰动,也感动了全国各地的热血青年。紧跟其后,就有7个武汉大学、南京大学等在校大学生自愿退学来到了萝北这片荒原。

杜俊启向我们讲述了其中一个动人的插曲。1955年冬天,当时在天津留学的黄娣丽是银都尼西亚万隆市副市长的女儿,她看了报纸的报道后被杜俊启等人的举动深深感染,于是一个人偷偷收拾行李,独自来到萝北找到“天津垦荒队”,要求加入他们垦荒的壮举。

“这可是给我们出了难题啊,不留她吧,人家的热情澎湃,我们总不能拒人于千里之外吧。留她吧,这里条件实在太差,人家又是在读的华侨留学生,是印尼的“高干子弟”,政策也不允许。”杜俊启告诉我们说,后来,请示了上级有关部门,反复给黄娣丽做工作,劝其回去天津继续学业。好说歹说,终于说服了。杜俊启亲自担负护送其惠天津的任务。“把她送到天津火车站,我们要分手时,黄娣丽哭了,送了我一张照片。”杜俊启老人翻开影集,找到了当年那张一寸的黑白半身照片。照片已发黄,但可以看得出当年的华侨大学生黄娣丽是一位十分漂亮的女孩。照片的背后,有一行钢笔字:“黄娣丽,56.1.18”。杜俊启说,在天津火车站分手那天是1956年1月18日,那天好像是个阴天。

“这次分手后,我们再也没有见面。只知道没多久,她就回印尼去了,也失去了联系。现在她过得怎么样?真是有点牵挂。”杜俊启老人思绪万千地说。

“当年第一批来到北大荒的52个天津知青,走的走,死的死,现在在农场只剩下3个了。很多队员都回城了,但我们都舍不得走,毕竟这是自己一手建立的家,也有感情啊。”杜俊启说,他们十八九岁从天津来到东北,说话、办事、吃饭全是东北的习惯,这边每家每户还有菜园子,可以种菜养花,有时回天津探亲倒觉得很不习惯。杜俊启三个小孩,两个留在了农场场部。1991年,按照国家对知青的政策,杜俊启将小儿子的户口办回了天津原籍。“小儿子原先在天津起重设备总厂当工人,现在早下岗了。早知如此,当初还不如将他留在农场呢。老大!老二现在在农场场部可都是铁饭碗。”杜俊启不无感慨地说。

杜俊启身体一直不太好,1974年患膀胱癌动了第一次手术,2008年春天第三次手术出院,他与病魔抗争的故事感动了当地很多人,年初经公众投票被评为“感动宝泉岭十大杰出人物”。老人讲述当年往事,仍是精神矍铄。中午吃饭时,老人家频频向我们劝酒,并执意喝下了一整瓶啤酒。临出门时,老人家乐呵呵地指着窗外的小集镇说:“你们能想象得到,50多年前这里只是狼群居住的地方吗?”

,