苏轼《过江夜行过武昌山闻黄州鼓角

清风弄水月衔山,幽人夜渡吴王岘。

黄州鼓角亦多情,送我南来不辞远。

江南又闻《出塞曲》,半杂江声作悲健。

谁言万方声一概,鼍愤龙愁为余变。

我记江边枯柳树,未死相逢真识面。

他年一叶溯江来,还吹此曲相迎饯。

简注:

幽人,幽居之人,此处为苏轼自指。吴王岘,在武昌西山九曲亭下。《出塞曲》,乐府横吹曲,曲调能动游客之思。万方声一概,杜甫诗:万方声一概,吾道竟何之?”鼍愤龙愁,谓鼓角如江水发出如愤如愁的声音。鼍音驼。一叶,一只小舟。

诗意散绎:

清风抚弄着江水,月儿挂在山冈,

幽居的我夜渡吴王岘来到了武昌。

对岸黄州的鼓角也实在多情多意,

竟然不辞遥远给我送行直到南方。

我又听到《出塞曲》曲调声响亮,

混杂着大江浪涛声显得更加悲壮。

是谁说全天下鼓角声音全都一样?

如今却是好像鼍怒龙愁发出异响。

我记得江边这株快枯萎的老柳树,

他年能活着相见就和老朋友一样。

将来我若有机会一叶小舟渡江来,

再次奏起此曲为我接风共举杯觞。

简评:

从元丰三年(1080)二月,到元丰七年(1084)正月,苏轼在贬所黄州已经生活了四年多。在经历了漫长的等待之后,他迎来了转机。朝廷有令,将他改授汝州团练副使,本州安置,不得签书公事。于是,他在迟疑了三个月之后,直到四月,才带着一家人,依依不舍地告别黄州,踏上新的漂泊之旅。

苏轼一行渡过长江,在夜色中前往家居武昌的四川同乡好友家。四周一片寂静,江涛澎湃,忽然一阵鼓角之声隔江传来,这声音是那么熟悉,那么亲切。四年来,它伴我夜游,惊我醉意。该是它知我离开,为我送行吧!鼓角声夹杂江涛声,竟有几分悲壮意味。苏轼回望东坡,清泪如水,写下了《过江夜行武昌山闻黄州鼓角》这首七言古诗。

这首诗酣畅淋漓地表现了苏轼对黄州的无限留恋,他满怀深情地表示:我还会再次渡江重来,到那时,请你再次吹奏此曲,来迎接我吧!

近代著名诗人陈衍《宋诗精华录》评此诗曰:鼓角送行,未经人道过。可见苏轼此诗的独创性。鼓角多情,实际上是诗人多情,他把自己对黄州的深情投射到黄州的鼓角上面了。

然而,仕途羁旅,身不由己,他的美好愿望终究未能实现。他一直怀念他洒过汗水的东坡,怀念真挚朴实的黄州父老。直到元祐元年(1086)他任翰林学士时,仍作《如梦令》二首,词中有云:

为向东坡传语……归去,归去。

居士,居士,莫忘小桥流水。

到元祐四年(1089),苏轼出知杭州时,在《次韵毛滂法曹感雨诗》中,还充满感情地写道:

我昔在东坡,秋菊为夕餐。

永愧此邦人,布褐为我完。

直到生命的最后时刻,建中靖国元年(1101),他遇赦北归途经镇江金山时,他的《自题金山画像》还写道:

问汝平生功业,黄州惠州儋州。

黄州,在苏轼的生命中是永远抹不掉的存在。当然,苏轼在黄州的历史上也是抹不掉的存在。黄州山水激发苏轼写下了许多诗文名篇,苏轼的名篇也为黄州的壮丽江山生色!

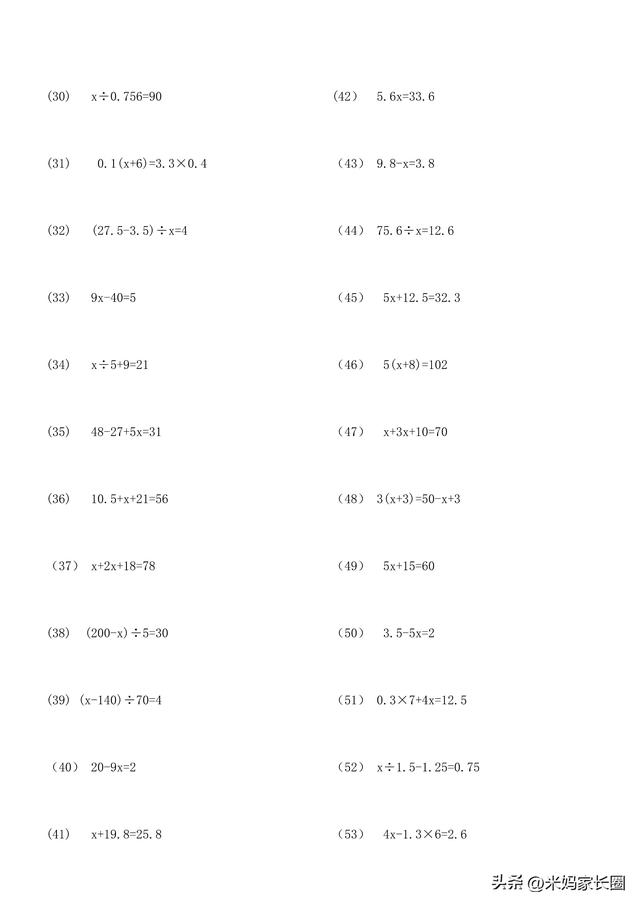

附图七幅,苏轼和今日黄州风光。