经常记起1964年秋天,我刚上小学四年级不久,那天阳光特别好,我伸伸懒腰起床,妈妈早已做好早饭。起床第一件事就是刷牙。那时全家只有一管不大的白玉牙膏,我和妹妹、哥哥用。几支把儿很粗糙毛很硬的白牙刷,两个白色搪瓷茶缸用来刷牙,还有一盒牙粉,是父母用的。

早饭和平常一样,前一天晚上剩下的小米稀饭,火上烤的黄楞楞的窝头,一碟妈妈腌的咸菜,挺香。我喜欢吃烤黄的窝头片,不爱吃蒸好刚出锅的。

那天学校过队日,要求穿队服。我的队服是一件浅蓝色小格格衬衣,为适应不同气候穿所以比较肥大。这件衣服远看是白色,近看就看出格格了。队服应该是白色的,所以我很不情愿地穿上这件近似队服的上衣,戴上红领巾,背上书包去上学。集合铃声响了,各班整理好队形,举着中队牌子,伴随着鼓点,举着中队旗步入操场,主席台前学生组成乐队敲出有节奏的队鼓。大队辅导员是一位年轻漂亮的女老师,也和同学们一样身穿白队服佩戴红领巾,她的红领巾是绸子的,还能随风飘扬。 首先齐唱少先队队歌,给新入队的同学带红领巾,然后举起右手带领大家宣誓“时刻准备着,做共产主义的接班人”。 仪式结束,各班回到教室,开始选举学校大队长和各班中队长。我原来是戴两道红杠杠的中队学习委员,这次高票当选班里中队主席。老师宣布时,当着同学面说:李克明同学其他都好,就是队服不是白色的。好多同学提意见,希望以后穿白色的队服。 我举手站起来表示不好意思,家里刚做好就这一件。同学们大笑,当时真想找个地缝钻进去。中午放学回家的路上,同学们对我指指点点,显然都在说我穿的队服。回到家里赶紧脱掉队服,跟妈妈抱怨说,都是这个队服,害得我差点儿没选上班长。 妈妈说先吃饭别误上学。午饭是包皮面,即外面是白面,里面是红面,和起来擀开,切成面条。菜就是一盆用酱油醋葱姜蒜弄的调和。我吃了两碗,又喝了一碗面汤,挺饱的。吃完饭,妈妈边收拾边安慰我说:“全是妈妈的错,让俺孩儿受制了,过两天重新给你做个白府绸的。” 下午上学再没敢穿队服,但中队长牌牌别上了,感觉挺好。大部分同学还穿着队服,老师看了我一眼没再说啥。新学期新气象,放学后我在老师支持下还开了一次班务会。回家比平时晚了一会儿,告诉妈妈打扫完教室开班务会了,妈妈说:“还以为不让你当班长了。”晚饭是小米稀饭,挺稠,就着一碗咸菜和一盘凉拌茄子,主食是玉米面和少量白面掺起来的二面馒头,吃了三个。饭后妹妹帮妈妈收拾洗锅刷碗,我去写作业。 刚开学作业也不多,语文算术很快写完。出去看父亲正和几个人下象棋,好像还吵架了。碰见几个同学对我说,让你妈再做个队服,我们看见也不太好。妹妹和几个女娃娃跳方格。有几个和妈妈年龄差不多的人在一起说东家道西家,更不爱听。回家看看刚来的《少年文艺》,这是我最爱看的课外书,一直看到大人催我睡觉。 没过几天,妈妈给我和妹妹每人做了一件漂亮的白队服。穿上新队服,戴上红领巾,左臂别上两个红杠的中队长牌牌,特别神气。 后来知道妈妈为了给我做这个白队服,徒步去了好几趟五一大楼都没买上白府绸,因为我要得急才不得已买了相近的这种布,还要布票。 妈妈没说啥,但我能看出来妈妈很内疚。小格格衣服没再穿,一直压箱底。直到小学毕业,文革期间在学校护校才又穿上,套在里面当衬衣,始终没再外穿过。 学校和家都在太原市双塔寺铁路宿舍大院里。在1987年之前的三十多年时间,记忆里的日子就这么一天一天过着,很平淡,很有满足感。

壮观的铁路宿舍大院

太原铁路系统宿舍大院大部分在南北同蒲铁路东边,从南到北依次为:灯泡线(南十方一带)、双塔寺铁路宿舍、黑土巷、幸福宿舍、五龙口(小沟子)、大东关、小东门、养马场、敦化坊等。这些大院居住人口多,占地面积很大。其中黑土巷宿舍院内光马路就有四五条,有不少日本人盖的房子,面积比较大。后来又盖了不少排房。据说刚解放时接收正太铁路的人员都在此居住,还有铁路上头头脑脑在此居住的也不少,是当时太原铁路局最早最大最好的小区。铁路以西,在并州路、起凤街,河北里、永定路也建有铁路宿舍,但规模都不大。

原来的平房在1995年前后全部拆除,建起了五层楼房

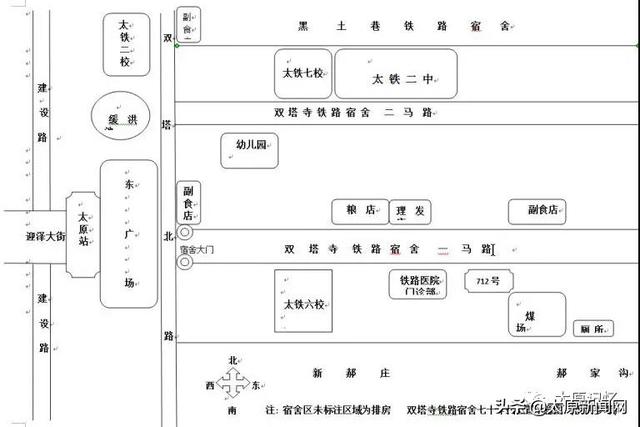

我居住生活了三十多年的双塔寺铁路宿舍位于太原站主楼正东方向,即于2019年建成的东广场现双塔北路中段东侧。宿舍大院每排平房八户,每户大约二十多平方米左右。二三百排这样的排房,构成了壮观的双塔寺铁路宿舍大院。宿舍区有一条主马路,东西向,大院门口有一家商店,主要销售副食品。进入大院不远处北面是幼儿园,我的童年就在这里度过。中段南侧是太铁六校,我接受启蒙教育的小学校。学校东面不远处,是铁路医院设在宿舍区的门诊部,人们习惯叫它小医院。还有粮店、理发室、副食商店,大院中部还有煤场。这些生活设施和其他宿舍大院的基本一样。 宿舍北区有一条与主马路平行的小马路,南面仍然是排房,北面是太铁七校和太铁二中。再往北面就是一条深而长的沟豁隔开的另一个黑土巷铁路宿舍大院。这条深沟西到东很长,西到小沟子附近的缓洪池,东到现在的东中环路,基本就是双塔寺宿舍和黑土巷宿舍的自然分割线。 我们这个宿舍院地处东山地区黄土高坡,宿舍从低到高依势而建,门牌号从1号顺序排到1400多号。只要报上门牌号,便大致知道你家在哪一带住。 宿舍大院俨然构成了一个小社会,大人孩子的学习、生活、看病问题基本都能在本大院解决。我出生于1953年,童年、青少年时代都在这里度过,直到1970年6月参加工作。

单位分房一间半 在我印象中,那时铁路职工都能分配到住房。我们家五口人,分到了一套二十多平方米左右的房子,号称一间半。进门的一间大约十五平米,后面还有半间九平米。进门这间两块铺板用四个高凳子支起来就是炕,再摆放些简单家具空地就没多少了。当时哥哥住校,家里平时四口人。外面一间父母和妹妹住。里面一间用砖头垫起来放一块儿铺板也是炕,切菜擀面就在这块铺板上,白天当厨房,晚上我在这里睡觉,一屋多用。

1972年秋天,父母亲抱着两岁的孙子,和我哥嫂、妹妹在家门口留影

那些年有床的人家很少,在我心里床是可望不可及的奢侈品,普通人家一般有不了床。

排房与排房之间的空地就是前院,前院和各家的房子宽度相等,只不过没有围墙或其他啥的隔开。 房子面积根据家庭人口进行分配。有几位同学家七八口人,能分到两套这样的平房,或者是一套两间、两间半的。当时分房不论工人干部身份基本都能分到房。那时同学当中父母也有当股长、科长、主任、厂长的,也没看到他们家的房子有什么不一样。 房费记得每月七毛钱。单位给每家配发三块由木板拼成的单人铺板,以及支床用的四支高凳子,不够用只能用砖头垫。其他家具都是各家自备。印象中当年最好的也就是三斗两门的桌子和椅子。 排房门前有放煤糕、堆放煤或锯末的砖池,后来加盖了简易小厨房。门口摆放倒灰渣的箩筐、脏水桶、生火用的劈柴等必备的生活设施。

生炉子

那时人们家里普遍生着铸铁火炉,冬天取暖兼烧水做饭全靠它,夏天做饭就用门前小厨房里用砖砌的灶台,烧煤和煤糕。那些年不管用哪种炉子每天要清理炉灰、炉渣,倒炉渣的地方经常聚集着一帮孩子,等着捡燎炭。 生炉子最怕冬天中煤气,那时各家各户都在门头处拆下块玻璃,把自制的风斗装好以防不测。 记得有一年冬天西北风刮得嗖嗖的特别冷,我这人有个毛病,冬天特怕冷夏天害怕热。于是睡觉时把本来开门的里屋只留了个门缝,不料早上醒来头晕眼花吐了一地,妈妈一看就知道煤气中毒了,赶紧打开窗户通风,紧接着让我喝了三碗酸菜汤,用手绢将我的手腕勒紧,捋了捋十指用缝衣针将指头两边挑破放血,清楚记得挤出来的血是黑的,妈妈告我中毒不轻还得继续喝酸菜汤,就这样按照妈妈的要求,我除了蒙上被子睡觉,还喝了一天的酸菜汤。 妈妈的土办法还真灵,第二天起来啥事没有,感觉比中煤气前还精神。感谢妈妈腌的酸菜,感谢妈妈给我放血。这个土办法在邻居那里也用过几次,都称赞妈妈的土办法灵验。 那时家距小医院也不远,也就二三百米,拿上家属医疗证挂个五分钱的号就能看病,打针吃药还享受半价。也不知妈妈为啥不领我去小医院,后来妈妈告我咱自己能治了不想麻烦大夫,虽说看病半费,花不了多少钱,省下就是挣下的。朴实简单的回答,反映妈妈一生艰苦朴素、勤俭持家,一直是我们晚辈的楷模。从那以后,也不知是有了抵抗力还是妈妈保佑,家里人再没中过煤气,但冬天妈妈仍然腌的酸菜一直在吃,酸菜汤也是我最爱喝的。

那时隔壁邻居做饭用的是锯末火。砖头砌个四四方方的锅台,高低与铸铁火炉差不多,中间砌成圆筒状,下部有炉条。使用时用一根与烟筒粗细的原木插在中间,倒上锯末,再用一根和铁锹把子差不多的木棍一层层夯实到灶口处,由于锯末夯实,使劲摇晃让其松动之后,才能把中间的原木抽出。刨花和碎木放在底部,用一根洋火点着,等烟冒完里面的锯末就着了,热值不低于煤炭。 用这种锯末火的家庭不多,都是家里有人在铁路木材厂上班。厂里加工木料,锯末堆积如山。厂里鼓励职工随便拉,我也帮邻居用小平车拉过几次锯末,只要你家有地方存放。

铃儿响,马车来赶紧倒垃圾

听见摇铃声,就是倒垃圾时间了。每天会有一辆马车,拉着一个木档板隔成的大方斗,这就是垃圾车。停在马路边上,每家每户听见铃响,赶紧提上装满炉灰、垃圾的箩头,倒在马车的大方斗里。每天上午十点马车就来了,要是误了,就得等第二天倒了。 那时还有等不上的就走很远的路,倒到排房最边上的大沟里,时间久了自然形成了垃圾场,人们管它叫灰渣坡,曾在这里捡过燎炭和烟盒。 沟对面的郝庄小区和我们小区由于人们两边长年倒垃圾,脏乱差可想而知。原本又深又宽的沟,1987年搬家时看到两边快连通了。 倒垃圾的任务由家里的小孩子来完成,我有时还会帮助外出不在家的人或行动不便的老人倒垃圾。那时的邻里关系就是个大家庭,互相帮助,好像也没图啥。脏水泼在马路边的小沟里,长年累月就形成了一条明排水沟,夏天招蚊子苍蝇,冬天则成了小孩们的溜冰场。

吃水不易

那时各家都没有安装自来水,每五六排平房有一个露天公共水管,每天早上八点前定时供水。水费按户收取,每月1毛。 那时各家各户都提着两个铁皮水桶排队接水,那时还没有塑料桶,连排队带接满至少得十来分钟。有时去晚了就没水啦,只好拎着空桶回家。

当年的老槐树还在,这儿曾经是大家乘凉聊天的地方

宿舍地处太原东山地区地势较高,公共水管水压不足。那时各家都有个水缸用来储水,只要水缸不满就视同没水,在那个年代各家每天打水是必须的,虽说辛苦但水缸满了好像就有了保障,有时自家的缸满了还要给没满的邻居加满。 地势越高,门牌号越大,水压越小,供水的时间越短。我家当时住在712号,位于大院中部,很少见过水龙头哗哗地流水,它总是不紧不慢流向各家水桶,向人们述说着它的苦衷,谁让你们这儿这么高。 有时没接上水,还得提上两只水桶到门牌号数小的地方去接,要是还接不上就得继续往下走,直到大院门口附近才能接上水。那时要不是家家户户都有个水缸用来储水,否则一过上午8点就无水可接了。

那时的冬天很冷,滴水成冰,一到冬天接水更是大问题。早晨水管冻住了,有水也接不上。邻居们轮流用树枝和劈柴生火烤水管,有时露出地面的水管烤得热了也流不出水,还得烤旁边水井里的管道才行。 最远一次我提着空桶走了三四个区域才总算把水接满。路途之远、劳动之辛苦可想而知,曾幻想家里多会儿有了自来水才叫幸福呢。

专线供电,尽享优越

铁路系统不管啥单位都是不能停电的专线供电,宿舍大院用电也是铁路专线供电。每排平房装一只电表,住户轮流每月按表收电费。先算出总账然后按各家自报灯泡瓦数分别计算,没发现邻居因电费闹纠纷的,记得每度电费不到一毛钱。那时各家都没啥家用电器,基本就是照明,一家两三盏灯,灯泡瓦数也不大,以15至25瓦居多。所以电费每家也就五六毛钱。那时候灯泡要凭购物本买。为了省电费,大家都喜欢小瓦数的灯泡,15瓦以下都不好买。 那时候全市用电都很紧张,停电是经常的事,唯独铁路宿舍很少停电,偶尔停电,用不了多长时间也就来电了。 不停电的待遇在当时那个年代觉得挺优越。家里准备的煤油灯、蜡烛、电石灯等基本没有点亮的机会。只有到了夏天,人们会把电石灯放在院里高处照明,电石灯挺亮,周围小虫子飞来飞去,唯独没有蚊子,它冒烟有难闻的味道,蚊子好像不喜欢。 灯光下大人聊天下棋、小孩玩游戏,那时的夏天别有风味儿。

厕所摔个大马趴

卫生间、洗手间这个称呼,是我七十年代参加工作后到外地出差住招待所、宾馆时才知道厕所还有此叫法。小时候从没想过不出家门就能如厕。住平房大院人们方便时就说去厕所或者茅房。砖头砌的半露天厕所,两侧分别写着“男”“女”,连“厕所”二字都省略掉了。 大院里厕所与公共水管相距不远,只不过水管在主路两边。厕所在排房最边上。每天早晨人们提上马桶、端上尿盆去厕所倒,遇到人多也得排队。夏天蚊子苍蝇肆虐。那时的绿豆苍蝇很是肥大,住在厕所附近的人家很倒霉。院里会不定期来辆马车,拉着十来个木桶,掏粪工人清理厕所,路过的人都捂着鼻子绕开走。虽说这活儿没人想干,当年国家主席刘少奇,接见掏粪工人时传祥的报道和照片家喻户晓,国家主席和淘粪工人分工不同,都是为人民服务,说得真好,影响了我们一代人。 如遇下雨,人们上厕所还得戴上草帽或打上雨伞。冬天更是困难,人们得穿上棉袄棉裤顶着凛冽寒风去如厕。 记得有年春节时候上厕所,正赶上小孩放炮,一只二踢脚落在厕所,炸响了,把我吓得滑倒在地,幸亏厕所早已结冰,爬起来一看过年穿的新衣服还算干净,否则回家定遭大人数落。 这种半露天旱厕在当时是所有宿舍大院的标配,这已经不错了,比那些四合院强得多,那里的厕所不分性别,去如厕必先咳嗽一声没人吭声才敢进。如果你正方便,听到有人咳嗽你也得咳嗽一声示意有人。 这些厕所味道刺鼻,不卫生,不方便,还污染环境。现在一说厕所,年轻人印象中就是洗手池、抽水马桶、铺着雪白瓷砖的卫生间,当年我们寻着味道找厕所的年代一去不复返了。曾经挨炸、咳嗽如厕的尴尬局面再也不会出现,好多公共厕所比家里的还豪华高级,真是翻天覆地的变化。

幕布挂上树,露天电影院里演

大院会不定期放露天电影,都是已经在市里的电影院放过的,主要是黑白电影,当时彩色电影还不多。 宿舍大院有三个地方能放电影,两条横马路,还有小学校的操场。我家住的地方靠近横马路,看电影有得天独厚的条件。 放电影多在夏秋季,到了下午,铁路俱乐部的几个叔叔蹬着三轮车,拉上放映机和好几个铁盒子装的电影胶片就来了。因为经常来,叔叔们对地形很熟悉,利用路边高大的树或电线杆绑上大白布,中间支张桌子摆好放映机。小孩子们早早地搬上大小高低不一的凳子占好地方,等天黑就能看电影了。 有一次放映一部叫《十二次快车》的电影,讲的是上世纪六十年代初,东北发大水,一趟沈阳开往北京的快车遭遇洪水,各车站和本次列车上的列车员、列车长、司机等工作人员,为保护旅客和国家财产安全,与洪水搏斗,最终安全到达北京。因为电影讲的是铁路上的故事,所以院子里能来的大人小孩都来了,有的趴在树上,有的爬上房顶。后排的干脆站在小板凳上,还有在幕布背面看的。本来就不宽的横马路上挤满了看电影的,有些大人挤不过去就在自家门口听电影。 印象中还看过《白毛女》《今天我休息》《柳堡的故事》《舞台姐妹》《刘三姐》,后两部是彩色故事片。 有时候会去附近黑土巷的铁路俱乐部、五龙口的东安剧场看新上映的电影,比如《铁道游击队》《三进山城》《冰山上的来客》《红日》《英雄儿女》。看完《英雄儿女》,老师布置写一篇观后感,我写的作文还在班里和年级当做样板来传看学习,当时感觉特别自豪,鞭策我学习更加努力。

大饼换回小白菜

当时有五一广场发车至郝庄的9路公共汽车线路,中途在大院门口设站——双塔寺铁路宿舍站,好像只有两三台车运行,一般要四十多分钟才有一趟车。当时公共汽车票三五分钱,但收入有限,父母的工资加起来不过六七十块钱,每月除柴米油盐、水电房费必要支出,还要做衣服、接济亲戚,剩余不多,能省一分是一分,所以很少坐公共汽车,出门就是靠走。到现在我还有个网名叫“到处乱走”,因为经常在外面边走边逛,走一天是常事。 上世纪六十年代中后期,每到秋天,院里孩子们有个捡小白菜的活动。为啥叫它活动?只因它需要事前多人组织策划,还要到父母亲单位借平车、打气筒、麻袋,不是一个人就能完成的。 有一年又到了捡小白菜的季节,我有幸成为组织者之一。在我的倡议下,同学、发小、邻居,各显身手各尽所能,借到两辆平车六条麻袋,还让跑石家庄的列车员捎了一袋大饼子,准备了几个铝制水壶。 第二天早晨在家狠狠地吃饱喝足,三人一组拉上平车,经过黑土巷、五龙口、正太街然后拐到迎泽大街一路向西,大家轮流拉车和坐车。捡菜地点在河西的下元村,我们等于要从城东跑到城西,路途遥远,没算过具体的距离。 迎泽大街那时车不多,有时能看见公共汽车和几辆卡车匆匆驶过,骑自行车的也不太多。十字路口南面有交警执勤岗亭,中间有个交警手拿红白相间的指挥棒,指挥来往车辆。 道路两侧有并州饭店、银行大楼、迎泽宾馆、迎泽公园、财贸大楼、南宫等为数不多的建筑物。走到迎泽桥,上面平车、马车不让走,只能走旁边的洋灰桥。过了桥两边都是民房和庄稼地,没啥大楼。 太原的地势东高西低,所以一路下坡,走了两个多钟头,到了下元村菜地。地里的农民早已把间苗多余的、长得不好的小白菜扔到了地边。我们急忙动手捡小白菜往麻袋里装。装满一麻袋估计有一百多斤,挺重的。一共捡了三麻袋。这时候地里的小白菜不多了,因为同时有好几拨人在捡。中午拿出我们带的大饼子和各自带的水开始在地头吃饭。有几个村民也不回家吃饭,听他们聊天知道他们一天只吃两顿饭。 正发愁这么远跑一趟才拉三袋回去怕人笑话,灵机一动和大家商量了一番,将剩下的大饼子分别送给了几位村民,他们吃了都说好,以前没吃过。其中一位比我们年纪大点的村民和我们聊天,得知我们是铁路子弟,还有三条麻袋没装满,拍着胸脯说保证给你们装满。 后来的事一切顺利,村民不仅把剩下的三条麻袋装满,还帮我们装好车,捆好,送到村口。我们互相留了地址,当时还没有电话。主动和我们聊天的村民叫明明,后来还骑自行车到宿舍找我们聊天,再后来成了我们的好朋友。 来时容易回时难。一路上坡,一人拉车两人推车,走走歇歇。还有一辆车慢跑气,幸亏带着打气筒,走一段路打点气。带的水中午吃饭都喝了,当时也没啥饮料,渴得不得了。终于走到迎泽公园门口,碰见个卖冰棍的,每人吃了三根冰糕还觉得不解渴。冰棍五分一根,总共花了不到一块钱。

就这样走走停停,从五龙口到黑土巷坡最大,三人连拉带推还得中途休息。一路用了三个多小时,到家已天黑了。

这以后连着三年,一到这个季节,我们都去下元村捡小白菜,必定给明明带上大饼子还有其他稀罕东西。我们只要把平车交给他就不管了,到他家吃饭喝茶聊天,得知他已当上村里小队长了。感觉明明这人挺能干,比我们大不了多少就当官了。 三年后,我们都长大参加工作了,不需要再去捡小白菜,也无处可捡了。

坐着软卧去北京,特自豪

铁路是国民经济的命脉,所以采用半军事化管理,以保证运营分秒不差。由于战线长、工作岗位流动性强的特点,铁路职工一般都需乘火车上下班,这样就有了通勤车(市郊列车),乘务人员、机务人员等需要乘火车便乘,这样就有了通勤票,这个制度延续至今。 比如当时太原到北京那趟车,按铁路规定机车中途须在石家庄站换车头,司机、司炉也值乘完毕下班休息,另一组驾驶人员接班,车头添煤加水休整后,继续牵引其他车次返回太原。有时还须太原司乘人员到石家庄交接班,这就需要便乘。 每个铁路职工一年有两张局管内的家属铁路免票待遇,开一次有效期为一个月,用完须交回原单位。铁路职工长年在外工作,难得回家团聚,国家为照顾家属子女方便探亲,制定了免票政策。那个年代这个免票待遇曾让众多路外人员羡慕不已。 1968年和1969年,父亲就分别给我开过去北京和去天津的免票。按规定免票不能坐卧铺,只能坐硬座。不过这个规定好像对大多数铁路家属没啥用,宿舍院里有众多在客运段当列车员、乘警、列检的邻居,总能找到相应车次的关系,上车后在休息车厢里找个卧铺,睡一觉到达目的地。 我去天津那次就是轮到邻居跑的那趟太原到北京的88次直达快车,上车后他把我安排到软卧车厢最边上的一个包厢,四人一个房间,上下铺,座椅非常舒适。邻居说这种叫沙发座椅式软卧,还告诉我能坐在这里的都是有级别的高级干部。第一次坐着有沙发的软卧去北京,享受着高级待遇,兴奋得一夜没睡觉,感觉特别自豪。

捎饼子,带柿子列车员兼职作代购

那些年由于物资匮乏,粮油肉蛋奶及生活日用品,都须凭号证购买,还不一定能买上。为了满足基本生活和美好生活需求,人们到处寻找能买到的渠道。铁路列车员、机车司机、列检(列车检车员)和乘警的职业特别吃香。因为常年在火车上工作,还能在外省市修整,有着得天独厚的“代购”优势。 列车员就是捎、买、带的代名词。我家曾经托跑济南、郑州的捎大米,50斤大米10块钱加全国粮票。当多数人还在把每人每月1斤供应大米当高档食品时,大米饭已是我们的家常便饭。 跑石家庄、德州的能捎回又香又甜的大饼子,还不要粮票,一毛钱一个,物美价廉。一个车次捎一面袋,几家一分,能吃好几天。当时没冰箱也不知冰箱是何物不敢多买。 跑风陵渡的,捎柿子,一冬天都吃不完。五分钱一斤,一袋子也没多少钱。记得妈妈还用柿子和玉米面和起来蒸窝头,又香又甜,我特别爱吃。 那个时期家里给我派了个任务——到车站站台接车,用加重自行车驮回大米或其他奇缺物品。 那时家里如果有个跑车的列车员,就是家里的采购以及结交朋友拉关系的桥梁。尤其谁家出了个跑北京的列车员,就好像出了个大干部似的让人刮目相看,甚至连找对象时候这都成为足以炫耀的优势条件。 毫不夸张地说,那时候能在太原到北京的88次直快列车上跑车的基本都是百里挑一的佼佼者。当时这个车次车厢是太原局最高级、最好的车底,也是山西对外的窗口。 时光流逝,乘警、列车员这些当年值得炫耀的职业,如今随时代变迁回归了本位。

藏猫猫、逮特务关键时候全靠铁哥们

说起平房大院,最让人留恋的就是和睦的邻里关系。特别是入夏之后,大家坐在门口,扇着蒲扇聊天,小孩子们玩藏猫猫、逮特务,弹蛋蛋,拍元宝,打弹弓,上学的在旁边搬个小板凳写作业,那时候没听过补习班啥的。 谁家有大事小情,大家都争先恐后去帮忙。随着时间的推移,家里人口多了住不下,人口少的家庭也面临子女长大了起居不方便的问题,于是家家户户开始在自家门前范围内自建起小房子。盖小房子时候邻居们互相帮忙,搬砖,和泥,打土坯,大家抢着干。 那时候过冬之前每家要打煤糕拉烧土,这些主要是我们这些小孩儿的光荣任务。同学、邻居、发小互相帮忙,今天帮这家明天帮那家,有时家长招呼帮忙的吃饭,但大多数干完活各回各家,各找各妈,也没觉得啥,特别温馨。 1968年秋天,邻居兼发小的父亲早晨突发脑溢血,家中只有个七八岁的小弟弟在家,邻居们得知后立马赶过去,把家里挤了个水泄不通,出主意想办法,最终有个邻居拆了自家一块铺板当担架,我和邻居、同学等八九个人,硬是轮流抬着铺板,大步小跑抬着送到位于大东关的铁路医院。发小的父亲最终未能治愈,很是遗憾。这件事在整个宿舍区传为佳话,邻居们都用赞赏的眼光看我们。当时我们几个才是15岁的少年,当时也不知道是啥力量支持我们几个这么做的,就是觉得邻居、同学、发小互相帮助是应该的,想法很简单。当年抬铺板送医院的6个同学后来都成了铁哥们儿。 那时谁家有大事小情,都互相告知,一家的困难大家分担就成了小困难,一家的高兴事就成了全院的大欢乐。一想起大院,就想起了邻居情、同学情、发小情,是那么纯真。特别怀念那些日子。

作别

1987年,我告别住了三十多年的平房,搬进了单位分的福利房,一室一厅五十平米,带前后阳台、厨房卫生间,水电气设施一应俱全。当时煤气刚进入寻常百姓家,我们是第一批受益者,生活条件一下子大为改善,小时候梦想的楼上楼下电灯电话终成现实。住进楼房让我兴奋了好长时间,工作学习更带劲儿,好像一下子年轻了十几岁。

右侧楼房的位置,大概就是原来所住平房的位置

1995年,单位分给我一套三室一厅一百二十多平米的楼房。居住条件和设施更上一层楼。宽度为1 米的前阳台长达10米,比过去住平房时加盖的小房子面积还大。前后阳台的玻璃,面积加起来四十平米,每年春节擦玻璃是家里最大的工程,也是让人又满意又发愁的事。

新房客厅45平方,同学到家里看房时说可以放个台球案子过来到你家玩儿。我不得不将大客厅隔成两段,以避免好好的新家变成游戏厅。

房子越来越大,条件越来越好,亲密的邻里关系却随着平房一起消失得无影无踪。住了几十年楼房,只去过对面邻居家一次,还是听见公安局的同志敲门敲了半天敲不开,我出门查看,正赶上敲开门,就跟着一同进入,才知邻居遭遇诈骗,公安同志来取证。

梦里寻她千百度

前几年,仍在铁路大院居住的同学母亲病危,我们几个童年时代同学发小,不约而同去探望了这位看着我们长大的老人。老人居然一下子全部叫出我们的小名或名字,可见情深意长。

告别老人,我们几个相约在这个曾给我们带来欢乐的大院转了一下午,努力寻找当年的记忆。变化太大,竟连个当年的参照物都难找到。

在一个仍在大院居住的同学指认下,我们才知道,原来的小学变成了迎泽区双塔北路小学,高大上的校门还带自动,设施完善的教室等建筑让我们几个目不暇接。这些建筑真是我们曾经就读的太铁六校吗?

进入校区,努力寻找过去的记忆,我们熟悉的教室、办公室、教工宿舍这些建筑设施荡然无存,竟找不到一处当年的参照物。最终在操场的西南面找到一棵五年级种的槐树,它从不到一人高、拇指粗细的纤纤小苗,长成遮天蔽日的参天大树,就像一位慈祥的长者,历经五十多年沧桑岁月,见证着学校和时代的变迁。

那些年的平房旧事历历在目,记忆犹新。特别怀念那些年的邻里情怀和同我一起

长大的同学、发小。相约二十年我们再相会,一个都不能少。(讲述|李克明)

来源:山西时尚回响文化交流中心

,