台湾作家张大春(祖籍济南)日前在北京发布新书《见字如来》,并以“见字,如见故人来”为主题,邀请到有着30多年友谊的老朋友、著名作家莫言一起说文解字,对谈人生。

在对谈中,张大春和莫言两人对“粥”字进行了本土化解读。莫言称,“粥”字在山东话里面还有一个发音叫“住”;紧接着,张大春补充称,“粥”是一个入声字,将它念成短促的去声音,就像“住”,住屋子的“住”一样。

莫言还称,“粥”作为象形字,他通过《康熙字典》查询,给出的解释是:双边是弓,弓是张开的意思。让米最大限度地张开,用什么方式?用熬、用水,米最大限度地张开了就变成粥。

如此讲法,实在谬矣。

“粥”为“鬻”之异体。《说文解字·部》:“鬻,也。从鰲米声。”,同鬲,是古代款形足的炊具,篆为文“鬻”从“”、从米会意。从米,表示熬粥所需之食材;从“鬲”,表示所用之炊具。左右“弓”形不是指弓箭,而是表示上升的袅袅炊烟之象形。“”表示与烹煮、烹饪有关。

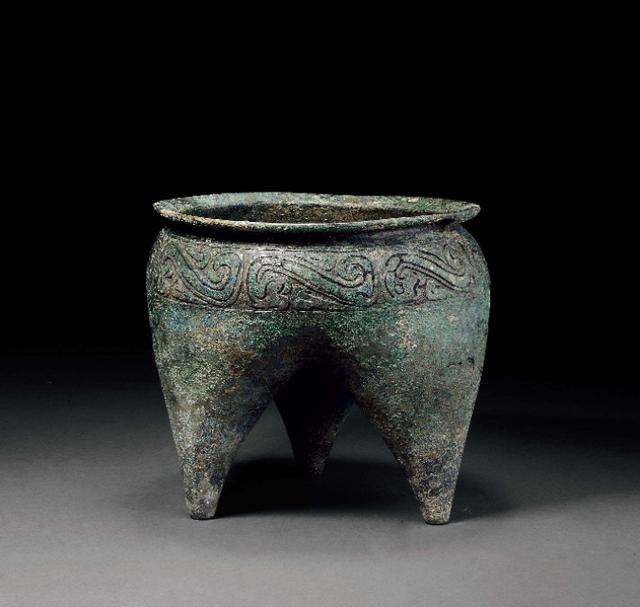

春秋时期青铜鬲

“鬻”表示置米于鬲中烹煮,旁有炊烟缭绕,在六书中属于异文会意。汉代帛书直承篆文构形,汉印篆文、汉碑及汉简隶书,构形已省去炊具“鬲”,只保留食材与炊烟,成为“粥”。段玉裁注:“鬻”作“粥”,俗字也。楷书据隶书楷化。现代汉语规范字以“粥”为正字,以“鬻”字为异体。

据《康熙字典》载:“粥,《广韵》《集韵》《韵会》《正韵》:之六切,音‘祝’。糜也。《释名》:粥濯于糜,粥粥然也。《礼记·月令》:仲秋行糜粥饮食。”之后又列举了《风土记》《南越志》《后汉·冯异传》《晋书·石崇传》《茶录》《唐书·阳城传》《天文集要》《异物志》等关于粥的记载。

《康熙字典》又载:“粥,《韵会小补》:靡为切,也,通作‘靡’;又叶职律切,音‘毲’。”并举苏辙诗《游钟山》为例:“老僧一身泉上住,十年扫尽人间迹。客到惟烧柏子香,晨饥坐视山前粥。”

在《康熙字典》中,实在看不出“粥”字和“弓”有何关系。倒是“射”字与“弓”有关系,后来发生了讹变,甲骨文、金文、石鼓文中“射”都是张弓发箭的象形,后来“弓”讹变为“身”,“手”讹变为“寸”。

现代汉语中,“鬻”字还在用,如成语“卖官鬻爵”,“鬻”在这里读“yù”。

综上所述,“粥”和“弓”没有半点联系,莫言是望文生义,乱讲一气。

,