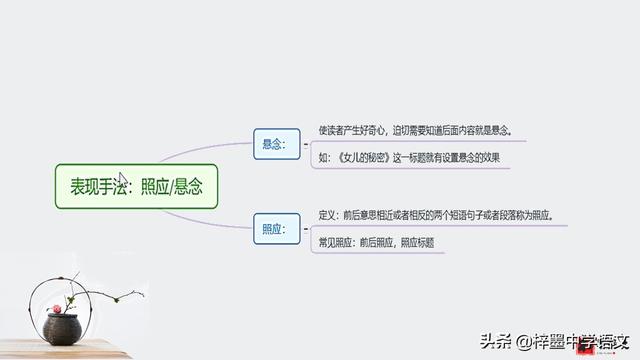

照应:

定义:前后意思相近或者相反的两个短语句子或者段落称为照应。

常见照应:前后照应,照应标题

悬念:

使读者产生好奇心,迫切需要知道后面内容就是悬念。

如:《女儿的秘密》这一标题就有设置悬念的效果

事例展示:

照应是指文章中某些内容在不同位置上的互相关照和呼应。文章前面提到的,后面须有着落;后边要说的,前面先有交代。这样有呼有应,使文章显得前后连贯、脉络分明。

1首尾照应

例如,吴伯箫写的《记一辆纺车》是这样开头的:

我曾经使用一辆纺车,离开延安那年,把它跟一些书籍一起留在蓝家坪了。后来常常想起它。想起它,就像想起旅伴,想起战友,心里充满着深切的怀念。

接下去,文章写当年在大生产运动中纺车的重大作用和纺线劳动的方方面面。回忆结束后,文章在结尾部分又写道:

就因为这些,我常常想起那辆纺车。想起它就像想旅伴和战友。心里充满着深切的怀念,围绕着这种怀念,也想起延安的种种生活。……

这种在文章的开头部分和结尾部分互相照应的写法,称为“首尾照应”。

2文中照应

茅盾写的《白杨礼赞》一文,除了有类似《记一辆纺车》的首尾照应之外,文章中间还有以下一些段落:

那就是白杨树,西北极普通的一种树,然而实在是不平凡的一种树。(第4段)

这就是白杨树,西北极普通的一种树,然而决不是平凡的树。(第6段)

白杨树是不平凡的树,它在西北极普通,不被人重视,就跟北方的农民相似;它有极强的生命力,磨折不了,压迫不倒,也跟北方的农民相似。我赞美白杨树,就因为它不但象征了北方的农民,尤其象征了今天我们民族解放斗争中所不可缺的朴质、坚强、力求上进的精神。(第8段)

这三个段落中,第4段是写在恹恹欲睡的情绪中,猛抬眼见到白杨树时的第一印象;第6段是写仔细观察了白杨树的外形之后,进一步得到证实的印象;第8段是写联想到白杨树的象征意义之后,形成了带有哲理意味的印象。这三个段落,由浅入深、由表及里地表现了文章的主题,这种文章中互相照应的段落,称为“文中照应”。

3文题照应”

有些文章的标题和文章的主题有着密切的关系,文章中的许多段落反复使用标题中所使用的文字,因而起到了强调主题的作用。例如,陶铸写的《松树的风格》和魏巍写的《谁是最可爱的人》都使用了这种手法。记叙文的不少题目是作者精心提炼的点睛之笔,因此照应题目,实际上也就是刻意点睛的一种极巧妙的方法。[例如]茹志娟的《百合花》:一文在文章结尾处写道:“在月光下,我看见她眼里晶莹发亮,我也看见那条枣红底色上洒满白色百合花的被子,这象征纯洁与感情的花,盖上了这位平常的、拖毛竹的青年人的脸。”在文章结尾外照应题目,就更集中,更突出地揭示了主题。

私信回复”领取”,可领取电子档哦!

,