今年是常山建县1800年,在悠久的历史中,涌现出了灿若星辰的历史文化名人。为弘扬中华优秀传统文化,增强全县人民的文化自信,激发全县人民的自豪感、责任感,根据县委县政府要求,我们启动了常山县历史文化名人评选,经前期组织研究常山文史、地方史相关人士推荐、梳理和筛选,并经多次讨论研究和投票,评选出常山县十大历史文化名人及常山县十大历史文化名人提名人物名单,现予以公布。

常山县十大历史文化名人

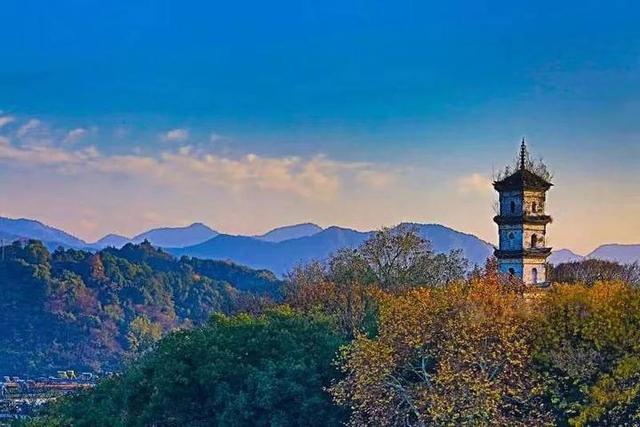

一、桂琛(867-928),唐末五代时常山人,俗姓李,佛教禅宗第四十一世地藏禅师。桂琛从小天资聪慧,“日一素食,出言有异”,十岁被常山容车寺主持无相收为徒,剃度修行。但因不愿“拘泥于戒律”,遂辞师游历四方,寻道拜师,终成一代高僧(见《禅师僧宝传》)。先后在福建漳州地藏院、罗汉院弘法,声名远播,深孚众望,世人尊以“罗汉桂琛”,在佛教界有着崇高地位。为纪念桂琛禅师功德,宋雍熙改元(984),皇帝下旨将“容车寺”更名为“万寿罗汉寺”,后世简称为“万寿寺”。因其第三代徒孙永明延寿禅师为宋朝杭州灵隐寺的第一代主持,万寿寺被誉为“灵隐寺的祖宗寺”。

二、江景房(915-987),字汉臣,浙江常山源口人,累官殿中侍御史,吴越国镇海军节度使判官。太平兴国三年(978)五月,吴越国降宋,江景房随吴越王向宋廷呈《纳土表》,奉旨将图籍赋册运往汴京。吴越所辖两浙之地,赋税最重,景房沉图籍于河中,入朝请罪,幸大臣保奏获免死罪,贬为沁水县尉。不久托病弃官还乡隐居,择地居住在桂岩村 (1960年划归开化),躬耕以殁。朝廷重新厘定两浙赋税,由每亩三斗降为一斗,百姓欢庆。千百年来,江景房为苏民困、冒死沉籍的义举,为后人所称颂。其后人更以“一门三御史”、“九子十登科”倍受赞誉,江纬、江袤、江少虞、江万里均是其中的佼佼者。

三、汪韶,字舜成,常山历史上第一位进士,宋畈汪氏始迁祖。北宋淳化年间,从婺源迁居常山宋畈并入籍,官至吏部尚书、集贤殿学士。汪氏家族尚学崇儒,宋代至明代,“一门十八进士”,使宋畈成为远近闻名的“进士村”。尤其是汪韶三子汪杰兴,累官至中书侍郎(副宰相),光耀门庭。朱熹为其祠堂撰联赞誉:“忠烈乘勋,保子孙、保黎民,凛凛犹生,独秉两间正气;簪缨传世,有公侯、有相卿,绵绵继美,永为万代名宗。”

四、王介(1015-1087),字中甫,常山人芙蓉章舍人。北宋进士,世誉为“贤良第一”。历任秘书丞、静海知县、秘阁校理等职。学识渊博,善于文辞,专交贤豪名士,与欧阳修、苏轼、苏辙、曾巩等人交往甚密。嘉祐六年(1061)仁宗开直言极谏科,登第者有王介、苏轼、苏辙等15人,介为贤良第一。他与王安石更为同窗挚友,后因不满变法,与王安石交恶。不久被罢官,后出知湖州。晚年无心仕途,元祐二年(1087)卒于家,欧阳修、王安石、苏轼、苏辙等均为之撰写挽诗,著有《王中甫集》。王介家族以“一门九进士”而闻名,常山保存至今的贤良峰、招贤渡、贤良宗祠皆因其而得名。

五、赵鼎(1085-1147),字元镇,号黄冈散人,南宋“常山四贤”之一,两度拜相,力荐岳飞抗金,被称为“中兴贤相”。赵鼎,北宋崇宁五年(1106)进士,曾任河南洛阳令、开封士曹等职。靖康之乱后追随高宗南渡,其家人随姻亲范冲迁居常山。建炎年间(1127-1130),以其卓越的才能,协调各方,稳定局面,树立了朝廷的权威,宋高宗对赵鼎赞誉有加:“赵鼎真宰相,天使佐朕中兴,可谓宗社之幸也。”赵鼎两度拜相近四年,宋高宗亲书“忠正德文”赐之。绍兴八年,因奸臣秦桧陷害,被罢相,最后流放到吉阳军(今海南三亚),绍兴十七年忧愤绝食而卒。死前自书灵幡:“身骑箕尾归天上,气作山河壮本朝。”并遗嘱奏请死后归葬常山。绍兴十八年(1148)敕葬常山石门山(今何家乡长风村)。宋孝宗即位后,恢复其名誉,赠太傅,追封丰国公,谥“忠简”。

六、袁采(?-1195),字君载,常山县人,著有《袁氏世范》,在中国家训史上占有重要地位。隆兴元年(1163)进士,后官至监登闻鼓院,掌管军民上书鸣冤等事宜。袁采自小受儒家之道影响,时人赞称“德足而行成,学博而文富”。步入仕途以后,袁采以儒家之道理政,以廉明刚直著称于世,而且很重视教化一方。袁采在任温州乐清县县令时,撰写以治家格言为主的《袁氏世范》一书,最受世人推崇。时人认为这部家训可以“远诸四海” “垂诸后世”“兼善天下”,成为“世之范模”。《袁氏世范》将中国古代家庭教育和训俗的内容、方法提高到一个新的高度,被誉为“《颜氏家训》之亚”,成为私塾训蒙课本,历代士大夫都将它奉为至宝。西方汉学界也对此书青睐有加,《袁氏世范》真正成了“世之范模”。

七、樊莹(1434-1508),字廷璧,号澄江,常山人,官至南京刑部尚书,为官清正廉明,为民爱戴。历任山东道监察御史、云南巡按、松江知府、河南按察使、应天知府、南京工部右侍郎、都察院左副都御史等职。弘治十六年,巡按云贵,弹劾镇巡官之罪,罢撤不称职文武官员1700人,历史罕见。正德元年(1506),辞官回乡,后遭刘瑾诬陷,追夺诰敕,削籍为民。正德三年十一月十八日病故,葬博望乡(今常山县何家乡)大尖山。正德十四年平反,追赠太子少保,谥清简。现何家乡樊家村存有尚书坊。

八、詹莱(1522-1586),字时殷,号范川,常山县后园(西门)人。官至湖广提刑按察使司佥事,解组后居家,建范川书院,修木棉岭古道,编成现存最早的常山县志。其先祖詹从效,系吴越王钱镠麾下大将,曾率军驻守白石草萍,为常山詹姓始祖。嘉靖二十六年(1547),詹莱成为明代常山詹氏第一位进士。历任江西金溪知县、福建长乐知县、河南嵩县知县、安徽池州同知、湖广提刑按察使司佥事,每至一处,勤政安民,声名显赫,百姓颂扬有加,均将其纳入名宦乡贤之列。后因触犯绣衣直指,挂冠归田,一心从文,著有《招摇池馆集》、《范川文集》等传世。万历十三年(1585),历时5个月编成《常山县志》,这是常山现存最早的一部县志,记载有杨继洲等常山名人事迹,具有重要的历史文献价值。

九、杨继洲(约1522-1620),字济时,富字行,常山县前坊人,明代著名针灸学家,有《针灸大成》传世,被后人尊为“针圣”。常山梁家园(前坊)杨氏第十三世裔孙,杨氏世代为医,皆任太医院医官,家藏秘方、验方与医学典籍极为丰富。杨继洲在家传《针灸玄机秘要》等典籍基础上,结合个人临床实践经验,铸造铜人像,详细刻画穴位,绘图立论,并全面总结明以前针灸学成就,撰成《针灸大成》一书,成为我国针灸学集大成的经典著作。该书列入《四库全书》存目,被国内外医界尊为针灸经典,至今仍是针灸学界流传最广,影响最大的著作之一。

十、孔毓玑,字秋岩,号象九,任常山知县七年,为淳风厚俗、教化亲民的官员典范。孔毓玑是江苏江阴(今江阴市)人,孔子六十七世孙,著有《秋岩诗草》《秋岩文草》传世。清代康熙五十六年(1717)至雍正二年(1724)任常山知县,长达七年之久。在任期间,孔毓玑劝民兴农桑,破除农民懒散习气,提出了务实可行的“农八条”;聚众倡学风,建文庙、定阳书院,培养了一大批乡贤才俊;独力修县志,利用公务之余,广搜博访,严谨查证,撰写整理出一本严谨丰富的雍正版《常山县志》。躬身启民智,笃行惠民生,视民如亲,教养并至。由古至今,为县人称颂。

常山县十大历史文化名人提名人物

一、 吕延济,盛唐时人,里籍不详。唐朝开元间官衢州常山县尉。因在任上参与《文选》之注而闻世,是参加《文选》注释工作时唯一入仕的人员。《文选》是南朝梁昭明太子萧统编纂的一部诗文总集。开元六年(718),工部侍郎吕延祚复集衢州常山县尉吕延济、都水使节刘承祖之子良、处士张诜、吕向、李周翰五人,共为之注,呈《进五臣集注文选表》于朝,凡六十卷,分三十七类,引书广泛,是众多《文选》版本中最有代表性且流传最久的注本,基本划定了文学与经、史、子部的界线,明确了文学的范围,影响了文学家在文学史上的地位,许多作家因为被收录本集才为后人所重视。

二、无相禅师(约800-890?),唐朝末年江南名刹常山永年寺(今黄冈山万寿寺)住持,江南佛教界领袖,著名高僧罗汉桂琛禅师、贯休禅师的师父。无相禅师是闻名遐迩的佛教律宗大师,他对佛教律法的虔诚与执着为当世所称道,即使后来发生了“会昌法难”,他仍领导弟子维持著修道生涯。弟子罗汉桂琛禅师誉之为“解虎”。他曾云游长安讲佛传经,受过唐宣宗“紫服之赐”(“唐大中五年(851),无相禅师于此顷受紫衣”)。唐宣宗还赐永年寺名为“容车寺”,可以想见,当时万寿寺与无相禅师在佛教界的崇高地位。

三、范冲(1066-1141),字元长,两朝帝师,南宋史学家,南宋“常山四贤”之一。北宋绍圣六年(1094)中进士。南宋建炎元年(1127)因金乱南渡来常,居于叠石(今金川街道徐村)。建炎二年秋,被招入朝,为虞部员外。绍兴四年(1134),被任命为宗正少卿兼直史馆,奉命重修神宗、哲宗两朝实录,史学上称“朱墨史”。后兼侍读,为高宗讲解《左氏春秋》,时寓规劝。绍兴五年,宰相赵鼎、张浚同荐大儒范冲和朱震为资善堂(皇太子学堂)翊善、赞读(太子老师),史称“冲、震一时名德老成,极天下之选”。后任翰林侍读学士,因与丞相赵鼎有牵连被免职,以龙图阁直学士奉祠。绍兴十一年(1141)底,卒于婺州,归葬常山容车山下永年寺右。

四、江少虞,字虞仲,常山人。生卒年不详,第政和(1111-1118)进士,曾为天台学官,后官至司农寺卿。晚年家居著述,是流传著作最丰的常山人。在任天台学官期间,在守将逃跑的紧要关头,独率弱卒坚守抵抗方腊起义军的进攻,射杀渠魁,取得胜利。后为左朝请大夫,历建、饶、吉三州守,治状皆为第一,官终司农寺卿。晚年乞祠家居,祀乡贤,读书著述。江少虞著有《事实类苑》六十三卷,被纳入《四库总目》,对研究中国古代文学、历史、尤其是北宋太祖至神宗120年的历史,大有裨益。另有《宋朝类要》及其他杂著、经说、奏议百余篇,刊行于世。

五、魏矼(1097-1151),字邦达,唐名相魏征之后,移居常山,南宋“常山四贤”之一,坚定的主战派,累官至吏部侍郎。北宋宣和三年(1121)进士及第。南宋建炎元年(1127)任常山知县。建炎四年(1130)奉调入京,历任监察御史、殿中侍御史等言官。因敢于秉公执法,被升为侍御史,并赐五品服。绍兴四年(1134),金兵进犯江南,时刘光世、韩世忠、张俊三位大将各怀私隙、不肯协作,魏矼奉命从中调停,使各将领弃前嫌、共御敌,三军一心,屡战屡捷。魏矼强烈主张高宗下决心抗金,收复中原。时秦桧专政,他无心仕途,朝廷改授他为太平兴国宫提举(道观总管),奉祠寓居常山寺庙,凡四任。绍兴二十一年,病故后葬于常山登丰乡宅山。南宋名相文天祥为之题词:“魏氏家乘”;江万里为之题词:“世德名宋”。其后人分布于上埠、东鲁等地。

六、汪应辰(1118-1176),初名洋,字圣锡。出生于江西玉山,18岁状元及第,为中国历史上最年轻状元。长期寓居常山,官至吏部尚书、端明殿学士,殁葬球川。汪应辰自幼天资聪颖,过目不忘,十岁便能吟诗作对。绍兴三年(1133),赵鼎路过江西,汪应辰慕名结识赵鼎,并成为他的门生,在黄岗山万寿寺寓居八年。汪应辰著有文集五十卷,有《宋史艺文志》传世。由于汪氏兄弟俩在外为官,房舍让与堂兄,母亲鲁氏在玉山无依无靠,便搬回了常山球川娘家生活,汪应辰也因孝亲侍母,从此以常山为故乡,并以淳熙三年二月卒于家,葬在常山球川白象山。

七、赵希琯(1176-1233),字君锡,宋太祖赵匡胤九世孙,殁葬常山,赠少保信安郡王。其五子俱登科,御赐其居曰“传芳堂”。其先人南渡后定居常山。少年时,刻苦求学,曾授业于陈傅良、徐谊,肄业于石鼓书院。庆元二年(1196)登进士。赐名希琯。初任福建汀州司户。受命扼守古城要冲,出奇兵击溃敌军。升任汀州推官,改任夔州运司属官,掌管大宁盐井事,受成州团练使,饶有政绩。理宗即位,改授吉州刺史,升潭州观察使,又升安德军承宣使。继升河南节度使,后封信安郡公。因足疾病死家中,谥“修靖”。希琯为人正直,生活俭朴。其家训有“爵禄褒嘉,不改儒生之习;威仪谨饬,蔚为朝著之华”等语。

八、孔诏,字承叔,号鲁山,南渡孔氏族长孔传五世孙,孔子第五十二代裔孙,定居常山,为孔氏家族的常山始迁祖。元初以孔氏恩例授官,为建德路学正,后改任西安县达鲁花赤(元朝官职,所在的地方最高长官)。然而孔诏性嗜山水,淡薄名位,不乐为官,就以疾辞官,隐居常山长源(今东案乡金源村)。有子四人:清、源、汾、灏。长子孔清不仕,居住常山西郭孔家坞,旧志有云:“宋隐士孔清植果园于此,故名”。次子孔源,任常山县教谕,并主衢州孔氏家庙祀事;三子孔汾,继任衢州孔氏族长;四子孔灏“少孤奉母,笃志学问”,曾任西安县主簿,以功试江山县尹,有政声。孔诏年七十去世,葬长源宅之后山。弘治十八年,衢州知府沈杰因“衢州圣庙自孔洙让爵之后,衣冠礼仪猥同氓庶”,查阅谱牒后,奏请皇上召居住在常山的孔氏五十九代孙孔彦绳回衢,世袭五经博士,奉祠事。由此足见常山孔姓在南孔历史上的重要影响。

九、何永芳(1392—1455),字廷兰,常山何家人,进士出身,持身廉谨,执法严明,累官河南按察使。历代何家人都尊为“永芳太公”。明永乐十九年(1421)进士。洪熙元年(1425)修《两朝实录》,奉命赴江西采集史事。事竣,授湖南邵阳知县。赋役公允,劝导农桑,兴办学校。荒年,借富民米数万石以济饥民,存活甚众。时有朝廷内臣以公事至县,横科虐民,永芳上疏揭发,使内臣依法治罪。召升御史,巡按山东、直隶及苏州、松江、常州、镇江四府,风纪严肃。山东按察使违法,立即弹劾,奏请就地法办。海岛盗匪,时常侵扰苏州,民不得安息。永芳令府县严加防范,海岛盗匪不敢再犯,因受朝廷奖谕。又巡按江西,执法严明,豪强敛迹。不久,由少保于谦推荐,升河南按察使,卒于官,归葬常山。

十、詹碧云,又名詹本山,常山人,明朝全真教内丹学派道士。主持修建了江西三清山道教建筑群,开创了三清山全盛时期。提出修建三清宫总体建筑布局规划形制要同“太极八卦图”相符,即以三清宫为中心(无极),前后二殿象征阴阳两极(太极),围绕次中心的各景点建筑向四面八方辐射全山,按八卦方位营建八大道教建筑。此工程于明景泰七年(1456)动工,三年告竣。此工程依山布景,兴建宫观、亭阁、石刻、桥梁等200余处,与自然景观和谐相处。詹碧云担任三清宫主持,弘扬道教40余年,是三清山道教事业的开创者,使得三清山道教发展到顶峰阶段,成为国内道教名山。

图文丨来源:网络

版权归原作者

,