当历史成为过去,许多的灿烂变为天际的一点星光,作为后人要想知道当时所发生的事情,就需要了解更多的背景材料,将这些历史的碎片复原为当时的画面。本文关注的是中国宗教绘画史上,敦煌地区归义军政权前后的画工创制佛教绘画时出资人在其中的作用,以及画工在多大程度上可以控制绘画的题材与画面构成。

引言

公元9世纪,边地敦煌,成为吐蕃人的辖区,与中国历史中其他时期一样,在草原民族征服了汉族的同时,汉文化的魅力也征服了获胜的民族。长期混居的结果,使吐蕃人,包括来往频繁的于阗人以及九姓胡人都出现了明显的汉化现象,如起汉姓,用汉字等。同时吐蕃及西域民族的生活方式、文化习俗也感染了河西走廊这块奇异的土地。但是抗争从来没有停止过,公元848年就学于佛寺的张义潮起兵造反,成功地从吐蕃人手中夺回敦煌,自此将敦煌东部的吐蕃人驱走,并上表唐朝,受任沙州归义军节度使,统辖自敦煌向东至凉州的十一个州。由于天高地远,张氏家族个人欲望得到无限膨胀,甚至历任节度使自称“节度使大王”, 相关的官制也同于朝廷,张氏子弟称为“太子”,同时还豢养有许多享有闲职的“太子宾客”,情形仿佛一独立之国。张氏家族统治敦煌92年之后,即公元940年,归义军节度使之位归入曹氏之手,曹氏也沿习旧制,如此经过96年。张氏与曹氏家族政权统治敦煌近200年。

一幅“功德”后面的故事

中世纪的敦煌,在一片沙漠绿洲中,大约有17所大小不一的寺院点缀其间,寺院都颇有些名气,并且大多可以得到官家的赞助,因此人们习惯将寺庙分为官寺和普通寺院,这其中又有僧寺和尼寺。由于敦煌特殊的情况,寺院在当时成为边地政治、民俗、教育等活动的中心。如贵族子弟在寺院中就学、贵族妇女受戒后成为官寺的长期赞助人等,一些大型的民事活动也以寺院为单位举行。因此,这里婚丧嫁娶一应大事,都向寺庙出资供养,呈一时之风气。

长期的战事,使敦煌地区人口形成男少女多的情况,在这种情形下,自然出现了一夫多妻的婚姻状态以及尼多于僧的特殊现象[1],而得以出嫁的妇女,自觉十分幸运,但缺乏安全感,因此在婚后,大多出资供养寺院僧众,如请抄手抄经入寺或于莫高窟开窟造像以充供养,希望以此保佑这来之不易的婚姻[2]。而寺院开办的寺学,召收贵族子弟入学,仿佛中央朝廷的太学,张、曹的一些贵族子弟便就学其中。僧人的地位比我们想象的高许多,有的僧人可以收养女,也可以买丫头来服侍他们的生活,他们不必生活在清冷的寺院中过集体生活,因此虽然出家却照样可以生活在自己的家里,比起当时受寺院和官家控制的画工、泥工等手艺人,僧人可以说是一种自由无忧的、完全属于消费的中产阶层了。

莫高窟一带,有一座称为三界寺的僧寺[3],寺的规模虽然不大,但在唐代已有名气,后来分为上下两寺,虽然不如当时官寺,如净土寺、金光明寺等的辉煌,但由于该寺设有寺学,张、曹子弟就学其中而使该寺成为敦煌名寺之一[4]。与敦煌其他寺院一样,该寺的常住僧并不多,大约只有20几名[5],但它同样得到了当时大户望族的贵妇或达官者为其长期的赞助人。大约在公元10世纪中期以前,三界寺比较活跃的僧人道真(此人俗姓张)于长兴五年(934),出任三界寺观音院主,这对于一个有志于佛学的僧人来说是一个极好的时机,他利用这个身份,出资抄写了许多经典,并大量收集当时敦煌其他寺院的经典,修补本寺残坏经卷,从而使三界寺藏经成为当时以及今天看来都十分重要的文化图书馆[6](另外该寺的僧人,包括沙弥,还有惠海、戒轮、戒净、法定、友信等)。由于三界寺注重学习,因此在当时该寺成为一个培养张、曹族人成材的重要机构,这个机构就是寺院设立的培养学士郎的寺学,张、曹时代有许多学士郎就出自这里,如张富□、张英俊、张彦宗、曹元深等[7]。值得注意的是,这位活跃的道真和尚,俗姓也是张,与张氏归义军同姓,那么他是否与介入寺院学习的张姓学士郎同宗,不得而知。所以我们似乎可以推测,在张氏政权时期,三界寺似乎已是一个官家供养的名寺。后来也同样成为曹氏政权下的官寺。由于是有名气的寺院,因此即使是僧寺它也不会拒绝吸收贵族妇女成为其赞助者,并且由于敦煌特殊的时期,一夫多妻的婚制促使女人对于寺院的供养更为虔诚,她们希望通过超自然的力量保住得之不易的婚姻生活,保住一个女人在家族中可怜的地位,因此就有号称“三界寺优婆夷”的一些贵族妇女在这里活动,所以三界寺在当时应该是一个名气与财产同样富有的寺院。

女子出嫁不易,嫁得好人家更不易[8]。在一位张姓女子嫁给马姓男子之后,她也像其他的妇女一样,出资作“功德”以佑其婚后生活的平安[9],并于三界寺受居士戒,成为一名“三界寺大乘顿悟优婆夷”。这位虔诚的居士女与其夫生有一子,起名马千进,此子十分争气,在曹氏政权时期,得到重用,至少于天福年间(936-947),曹元深执政时,马千进供职于曹氏政权。虽然这位曹元深命运不济,是个短命的大王,只任王位五年就病死了,但这不会影响马千进的生活,因此他出任了“节度押卫知副后槽使银青光禄大夫检校太子宾客”。按唐制“太子宾客”就是三品官员,我们似乎也可以想象,这个马千进也是三界寺寺学培养出来的,而他担任的官职是一个位高的闲职,于是无所事事的马千进可能将一部分精力与财力用于赞助寺院的修造上,与那个时代的所有贵族男子一样,马千进赞助寺院修功德也不是因为有多深的信仰,主要是为了显耀门庭,夸示自己,同时,他可能也是一个喜欢出风头的人物,或者说是一个喜欢标新立异的人。在早于他18年(后唐同光三年,即925年)的曹氏时代,大文豪翟奉达于敦煌石窟中创立了“文殊新样”之后,这种“新样”所产生的效果可能使马千进受到诱惑[10],马千进也在考虑他的“创新”,虽然其所任是个闲职,但也是处世无忧的高官,因此对于他来说是值得夸耀的。当时的敦煌,一年至少有两次大型的宗教活动,一是春季正月十五的燃灯节,二是秋季七月十五的盂兰盆节[11]。就在943年秋季法会的前夕,马千进想到了以纪念母亲为缘由来夸示自己的机会[12],于是他决定到画坊去找一位画艺极好的“良工”替他完成这个心愿,而请人绘制“功德”是宗教活动十分普遍的现象。

由于敦煌地区供佛活动兴盛,在当时这里已有画院,画工等级区分明确,“良工”极多,制作的作品也是丰富多样,社会的需求,使得工匠制作“功德”的效率也极高。通过敦煌文献中遗留下的大量画稿(粉本),我们可以推测当时提高工作效率的方法主要有两种,一是画工有许多的“粉本”,好的粉本可能源自京城的名手,出资的赞助人如果选中某个画样,画工将之于窟壁上一拓,就可以直接绘制[13];另一种方法,就是在窟壁上事先画好当时时尚流行的题材,如观音与地藏、报父母恩重经变相等,而将下方赞助人的位置预留出来,赞助人出资后,再填补上赞助人的画像即可。和壁画的方式一样,独幅悬挂的“功德”也是如此[14],不同的是这种画通常只是在举行法会活动时,张挂于窟内或寺内的特定位置上,法会结束后,由寺院僧人收好,以备下次再用[15]。于是有钱又有闲的太子宾客马千进开始自己设计一幅新样功德,以标榜其地位身份和一个有这种身份的人对母亲的孝道。于是马千进在走进画坊的那一刻,便想好要找一个高手,将其想好的“新样”表现出来。马千进如愿以偿地找到了一位“良工”,他对他说,要一尊主神是千手观音的画样,这是当时十分流行的神像,自然有预先画好了的十分精致的半成品,但马千进画的不是父母两位大人,而是只有母亲阿张的“功德”,因此无法构成对称关系,因而需要再补充一个形象与之形成构图上的对称。而当时常见的作法就是补充地藏或引路菩萨(参见法国吉美博物馆藏藏经洞出北宋太平兴国八年绢画,主尊为地藏菩萨,左下为引路菩萨与亡人对称;所藏另一幅主尊是千手观音,右下为地藏菩萨与亡人对称;亡人的安排似乎有男左女右的规律)。但马千进没有选画地藏或引路菩萨这种流行的图像与其母亲的画像互应,而是提出要用晚唐京城名手周昉新创而于五代时流传广泛以至边地敦煌处处可见的“水月观音”来补充这个位置。于是一幅“新样”“功德”出现了,即两种样式的观音同绘于一幅“功德”上,马千进自称其所创为“新样”,自然认为他的想法十分不俗[16]。这样一个构图,马千进是从审美的角度还是从佛学的角度作出的决定,我们无法知晓[17],但从他的发愿文中可以看出,他认为这是个十分新颖且会产生巨大功德的设计,因此他自己得意地称其为“新图”,并将这种设计的缘由和可能达到的效果书写在黄地衬托的墨书发愿文中,共有十行,文字如下:

1.窃以求珍宝者需投沧海要来世之胜因者需种福田厥

2.有清信弟子节度押卫知副后槽使银青[光]禄大夫检校太子宾客

3.马千进儒襟舜海煦影尧曦睹垂露以驰心想悬针而驿虑

4.是以修诸故事创此新图憎恶业远戒他门爱善缘近逼自户

5.时遇初秋白月团圆忆恋慈亲难觌灵迹遂召良工

6.乃邈真影之间敬画大悲观世音菩萨一躯并侍从又画

7.水月观音一躯二铺观音救民护国济拔沉沦愿罪弃之倦

8.流亦迹福祉之覆体遂使往来瞻礼莫不倾心愿悟迷途暗

9.增殊佑庆赞将毕福资三世不值泥黎缘及有情同超觉

10.路于时天福八年岁次癸卯七月十三日题纪[18]

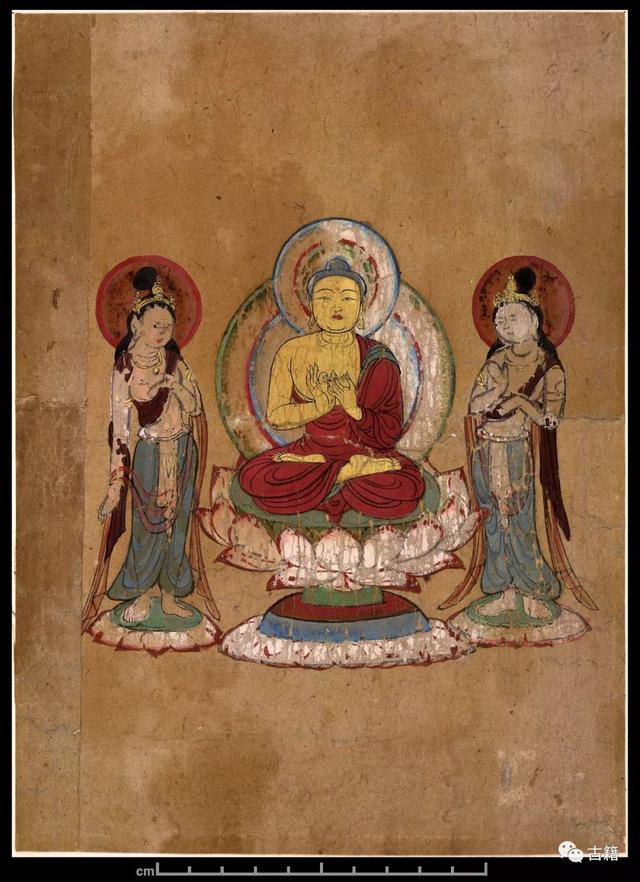

画面左下是其母阿张[19]像,人物着白衣,戴白色头饰,右手持长柄香炉(这是当时画工表现供养人时最为流行的姿态),左手拂香烟,面颊涂红(五代时期流行的画法),盘坐于壶门方榻上,身后有修竹并侍立一双手捧包裹的女婢。绿地墨书榜题两行,左读为“亡妣三界寺大乘顿悟优[婆]姨阿张一心供养”。画面右下,与之相对的是水月观音,半跏坐于普陀山岩上,左脚踏莲,右手持杨枝,左手持净瓶,身后有圆光与修竹。黄地墨书榜题一行“水月观音菩萨”[20]。

当然,充满个人主义的马千进的“新图”自然无法与翟奉达有着政治意义的“新样”相提并论,因此,也就不会象翟奉达的“新样”那样产生深远的影响,以至成为别人描摹的样本[21],而那位精心描绘此样的“良工”也没有留下姓氏名称。一幅“新图”就这样产生,又这样无声息地过去了。

分析

一部艺术史的写就,通常是以时代为经线,以画家生平及其代表作品为纬线,展开作者对艺术家及时代风格的评价。但如果想写一部敦煌艺术史,可能出现的情况有两种,一是以时代为经线,以相关的绘画及雕塑为纬线,来探知当时流行的样式及题材;二是以时代为线索,以当时的政治为背景,通过地方政权的掌控者,如吐蕃占领时的时尚或归义军地方政权的政治需要来讲述敦煌绘画的成就。而成就艺术史最重要的画家,则消失在灿烂的作品之中,令我们无法看到。这些“良工”、“巧匠”隐身于势家大族或寺院之中,华丽的画面和瑰丽的词藻中只有赞助人的身影和名字,敦煌文书中仅存的良工名字:董文亥[22]、董保德[23]等,总共不出20几人[24],对于敦煌艺术史来说,好似一个丢失了许多珠子的项链,无法再装扮艺术史这位贵妇。

20世纪60年代,西方学者在研究意大利文艺复兴时期的宗教绘画时,发现赞助人对于绘画题材与媒介的全盘控制,这一结论的得出几乎颠覆了西方中世纪艺术史的书写[25],同样以这个视角来审视后来的艺术,如英国18世纪至19世纪以古代遗址为主题的风景水彩画的繁荣,也是由于富人对于意大利古典文化的向往,几乎没有节制地大量购买这种题材的作品促成的。所以通过赞助人的方法,笔者对敦煌文书及绘画题记等有限资料进行了初步的研究,发现敦煌艺术的发生发展情况,与当时的赞助人(功德主、出资人)密切相关,而画工在其中只扮演着可怜的角色:一个不需要头脑的手艺匠人。

中世纪的中国宗教艺术上演着类似15世纪意大利艺术创作相同的一幕,达官显要控制着当时的佛教绘画创作。本文前部通篇描述了一位宗教画的出资人“太子宾客马千进”为了在秋季法会上,显耀一下自己的身份地位从而创造设计了一幅以纪念其母阿张为名的“新图”。笔者浓墨重彩描述这个故事的意图,是在于通过以马千进这样的宗教绘画赞助人为典型,来揭示幕后我们不知其姓名的那位绘制“新图”的“良工”,在创作时(包括当时的壁画与绢画)如何受控于赞助人,即使一个“良工”对于题材与画面的构成也几乎没有多少控制与干涉的权力。

敦煌壁画的制作,从现存壁画及相关绢本与纸本绘画,可以推测,当时的诸多“功德”是一种预制作品,地位低下的画工,附属于相关寺院或官宦之家。不同于一般的世俗绘画,如人物、花鸟、山水画等,宗教绘画通常会有好的粉本流通在画工中间,如五代时的王殷,是个擅长画游春仕女和职供的画家,但他的粉本只限于佛像[26]。留存样本的现象还见于别的画家当中[27]。但绘画中供养人的画像,则是临时补充上的。早期敦煌绘画中的供养人像体量极小,后来逐渐变大,位置逐渐显要。但这种现象,即赞助人像(功德主)的由小变大,甚至超过佛菩萨的尺寸,从构成组合到画面题记的长篇大论,不是画工的意图,完全是赞助者个人欲望不断膨胀的结果,正是他们不断地要求画工这样或那样才得到最后我们看到的样子。因此,赞助人像的不断变大、榜题内容的不断丰富,以至变成炫耀身份的个人“简历”,可以说是赞助人干涉的结果。一位画工对于“功德”在构成与题材上,除了流行的样式外,几乎没有办法控制,即使是一个手艺高超的“良工”,也几乎无法表现他的创作意图。因此五代时期,敦煌地区流行的宗教画“创新”,反映的是赞助人的个人欲求。敦煌220窟的“新样文殊”和17775号画的“观音新图”两个典型图例,可以说明,宗教绘画新样的产生主要源于出资人。本文讨论的出资人马千进正是在敦煌行政相对独立、官员心理无限膨胀的条件下,表现为一个喜欢出风头,或者说喜欢创新的人。在他挑选了一幅主尊为千手大悲观音像之后,自己设计了一个下面有水月观音与其母阿张像相对称的“功德”画,并得意地称其为“新图”,认为两尊观音这样一种组合的“功德”,可以“救民护国”。通过马千进的“功德”,可以看出,一幅宗教画的产生,影响来源主要是两个方面,一是流行信仰的力量,一是出资人的要求,敦煌还存有大量的瑞像图应该也是这种需求的结果。

从文物遗迹存留的情况看,五代宋流行的造像组合通常是观音与地藏[28],而同时代周昉所创的水月观音多流行独供。因此马千进这一新图,确实是他自己费尽心思的设计,这样的选择可能有两个原因,一是马认为其母阿张不会堕入地狱,故无需地藏菩萨的救度,因为阿张在世时就是一位虔诚的信徒,正如榜题所记她是一位“大乘顿悟优婆姨”,另一个原因是水月观音的流行,这位体现空性与智慧的菩萨正符合其母“大乘顿悟”的愿望[29]。另外敦煌地区绘画(包括壁画与绢画)这两幅标榜为“新”样(或新图)的作品,都出现在五代曹氏政权时期。曹氏政权是窃取张氏而得,可以想见曹氏是一个不甘墨守陈规的家族,他们对于佛教的信仰有多深,我们不得而知,但他们可以利用佛教这个有力的武器来说话,来炫耀他们的能力。正如他们模仿晚唐张议潮出行的画面,而作的曹议金夫妇出行图(参见莫高窟第100窟),画面更加热闹,人物众多,衣饰华丽,十分隆盛。这里已看不出多少佛教的虔恭,更多的是一种世俗成就的喧染。

暂时的结论

通过吉美博物馆藏17775号画中题记所涉及的内容,笔者尝试以赞助人(出资人)对敦煌绘画在题材与布局上的控制,来讨论一个“良工”在多大程度上,可以在创作的题材与画面结构上发挥自己的思想。

从画面的构成方式上看,即上面为中心,画主供佛(或菩萨),下面有左右对称的供养人像,或供养人与地藏菩萨或引路菩萨对称的图样确有发现,但此种组合,即千手观音为主供神,下面是供养人与水月观音组成的对称画面确实少见,在查阅了敦煌壁画及出土的绢画后,笔者也没有发现类似的组合。因此赞助人马千进所说“创此新图”确为不谬。也就是说,“此新图”是赞助人马千进的设计,原因是他认为这两尊观音可以“救民护国济拔沉沦”。

功德画是敦煌当时主要的佛教题材之一,所谓“功德”,在画史上是指有供养人像的绘画,在绘制这类功德时,题材的选定与画面的组合样式,对于画工来说几乎是被动的,敦煌壁画及出土的宗教绘画,在形式与内容上主要受控于出资者,即功德画的出资赞助人。正如前文描述的,这种“功德”往往又多是预制品,因此在这种情况下,边地画工在绘制这类佛教绘画时,几乎没有多少创作的余地,同时所得功钱必不会太多。敦煌画工不同于京城名手。从历史情况来看,当时的京城名手已有一定的社会地位,而敦煌画工,似乎依然是一种奴隶身份,通常依附于大家族或寺院,有些画工在画上留下自己的名字,似乎也不象我们想象的那样是多么有名的画手,事实可能正好相反,他们的身份类似奴隶,敦煌文书中的“放良文”,即还画工以自由的文书,说明画工当时地位之低下[30]。但一旦获得自由身的画工,通常又不再从事绘画这一行当了。

有待解决的问题

17775号绢画的发愿文是自左向右的左书形式[31]。众所周知,古汉文的书写规则是自右向左,笔者又调查了有以愿文或变相画中榜题的书写方式,发现唐以前,没有此现象。而在五代、宋出现较多。如敦煌五代时期的61、98窟四壁的法华变、报恩经变、弥勒经变、维摩诘变以及东南角东方天王的榜题等,都是自左向右书写,也有学者写过这方面的文章,但笔者考虑,在一个时期大量地出现左书现象,是否与当时少数民族的大量集居有关?

敦煌画工的薪酬,似乎一直没有得到充分的研究。从中国历史的价值观念上看,绘画属于技艺,并不是高品位的工作,到文人画出现并流行以后,书画同源的理论使画家地位有所提高,相比于塑工来说,境遇好些。但画家的生活通常比较窘迫,即使是宫廷御用画手,事实上的地位也不高,也要画壁听唤[32],而在敦煌地区受雇于寺院或王家的画工更是贫困。与之相对比的是僧人的富有与赞助人的权威。通过敦煌所存壁画及藏经洞所出绘画题记来看,敦煌大部分的“功德”,是由僧人、达官出资,“知画手”绘制,“知书手”书写发愿文来(包括其他工匠)完成的[33]。这里就涉及到画工所选绘画题材与所得“功钱”问题。佛教绘画的题记,说明造像供养者多是达官和僧尼,邑众赞助造像则比较小气,多出现十几人或几十人共同出资造一铺或一通造像[34]。而达官贵族则出手大方,造像恢弘。如唐代武则天造像,则天皇后时,朝廷特重佛法,诏令僧尼居道士女冠前;敕天下断屠钓者八年;敛天下僧钱作大像[35];可见僧人有钱。那么从造像中,地位不等的工匠所得如何呢?通过史料记载可知,当时京城名手,所画确实十分值钱,如张彦远《历代名画记·论名价品第》记载:“董伯仁、展子虔、郑法士、杨子华、孙尚子、阎立本、吴道玄,屏风一片,值金二万,次者售一万五千(自隋已前多画屏风,未知有画障,故以屏风为准也),其杨契丹、田僧亮、郑法轮、乙僧、阎立德,一扇值金一万”。日僧圆仁在其著作《入唐求法巡礼行记》中记载,“(开成六年,公元841年4月)十三日,唤画工王惠商量画胎藏帧功钱……晚间博士惠(指画工王惠)来,画帧钱同量定了,五十贯钱作五副帧”[36]。我们并不知道所绘画幅有多大,但依据现在可以见到的胎藏界曼陀罗画,可知其复杂程度(画中约200多尊神像以及边饰,参见日本京都神护寺藏九世纪《胎藏界曼陀罗五大院》),此画一幅值十贯。按唐制,一贯为千文[37],一石上好的米约10文,那么千文(即一贯)可以买一百多石好米,而十贯可以买一千多石好米,而一个九品官月俸为五石,一年才六十石,因此一幅画,圆仁要付约相当于当时一个九品官17年的月俸!史载白居易晚年曾“舍俸钱三万命工人杜敬”画西方世界一部,“高九尺、广丈有三尺”[38]。三万俸禄,在开元年间一品官年俸不过三万[39]!当然,通常的壁画或功德画不会如此复杂,也不会值如此价钱。敦煌画工的“功钱”无法与之相比,但更详尽的资料笔者还没有收集并统计[40]。汉地佛教如此,藏传佛教更是如此,如八思巴举办的曲弥大法会,会上自然少不了唐卡、佛像等供品,出资者就是八思巴和真金(政府),所雇工匠如何?又宗喀巴1409年的传大昭,显示了其强大的经济实力,那么这中间画工或画僧所得又是多少[41]?因此,地位特殊的敦煌画工的功钱,还是一个有待研究的课题,对于这一课题的解决将有助于讨论相关地区、时代的画工或画僧的工作和待遇问题。

作者为国家博物馆研究员。作者后记:关于马千进的材料,在敦煌文书中笔者发现目前仅此一件。就此问题,笔者曾请教了马德、荣新江、沙武田、冯培红等先生,在此表示感谢。关于功德画的使用方法,笔者就推测的情况,请教了马世常先生,得到先生的认可,在此表示感谢!

参考资料:

《全唐文》

唐·朱景玄:《贞观公私画史》

唐·张彦远:《历代名画记》

宋·郭若虚:《图画见闻志》

童书业著:《中国手工业商业发展史》,童教英校订,中华书局,2005年。

马德编著:《敦煌工匠史料》,甘肃人民出版社 ,1997年。

白化文、李鼎霞、许德楠校注:《入唐求法巡礼行记校注》,周一良审阅,花山文艺出版社,1992年。

谢和耐著:《中国5-10世纪的寺院经济》,耿升译,上海古籍出版社,2004年。

池田温:《中国古代写本识语集录》,1990年,日本东京。

郑炳林主编:《敦煌归义军史专题研究续编》,兰州大学出版社,2003年。

郑炳林主编:《敦煌归义军史专题研究三编》,甘肃文化出版社,2005年。

【注 释】

[1] 据敦煌文书S.2729记载,敦煌吐蕃占领时期的比丘僧,龙兴寺有38名,开元寺13名,乾元寺19名,记安寺11名、金光明寺16名。而同时,比丘尼的人数却远远多于僧人的数量。据P.5679号,大乘寺有比丘尼60名,P.3167号,安国寺有42名,P.3600号,普光寺有127名。

[2] 署名为某某寺学士郎的题记有许多,如“开蒙要训三界寺学士郎张彦宗题记”;“千字文显得寺学士郎张成子题记”;“忏悔文灵图寺学士郎张富□题记”等等。参见池田温《中国古代写本识语集录》,1990年,日本东京,第523页。而首任归义军节度使的张议潮也是就读于佛寺的。新婚之妇作供养者的题记也多见敦煌石窟中,如“新妇阿张一心供养”(第166窟,南壁龛宋供养人题记,第七身);“新妇阿索一心供养”(同前第六身);“新妇小娘子阴氏一心供养”(第61窟,五代供养人题记,第十四身);“外甥新妇小娘子曹氏一心供养”(同前,北壁供养人东向第一身)。等等。还有许多类似的题记,可参见敦煌研究院编《敦煌莫高窟供养人题记》,文物出版社,1989年版。

[3] 唐时的三界寺建于834年左右,延续时代长久。至清代道光时期,三界寺分为上下两寺,光绪时,道士王圆箓建道观,以下寺为中寺,以道观为下寺。形成上寺、中寺为僧刹,下寺为道观的局面。参见谢稚柳《敦煌艺术叙录》,上海古籍出版社,1996年版,第2页。

[4] 曹氏归义军的曹元深等曾就学于三界寺。参见《敦煌归义军专题研究三编》,甘肃文化出版社,2005年,第9页。

[5] 现敦煌文书中最早见有此寺记载的有 P.3336 写本 , 时间大约在830-840年;S.2614写本(895年);乾德二年(964年)Дx.2889授戒牒等。其中S.2614写本(895年)提到该寺有22名僧人。在俄国人丘古耶夫斯基所著《敦煌汉文文书》中,提到有关三界寺的文书即上列三件,而笔者认为本文研究的吉美藏17775号绢画,则提供了更多有关三界寺的信息。

[6] 见敦煌研究院藏349号《见一切入目录》。上有题记,参见《敦煌归义军专题研究三编》,甘肃文化出版社,2005年,第10页。内容大意说,长兴五年,三界寺道真发心寻访古坏经文,修补头尾,以使之流传于世。

[7] 三界寺中署名为道真的文书最多,有《净名经关中释抄卷上·三界寺沙门道生题记》、《大乘五方便北宗、五更转颂·三界寺道真注记》、《诸经要抄·三界寺沙门道真注记》、《佛说佛名经卷十三·三界寺沙门道真修记》、《四分律略颂·三界寺沙门道真修记》、《佛说无量寿经宗要经背·三界寺沙门道真注记》、《大般若经卷七十四背·三界寺比丘道真注记》;三界寺其他的僧人或入内学士有:《中论卷二·三界寺沙门惠海题记》、《杨满山咏孝经十八章·三界寺学士郎张富乃题记》。张学士的文书有题名为“张富乃”,也有直称“学士”。

[8] 见郑炳林《晚唐五代敦煌归义军的婚姻关系研究》,载《敦煌归义军史专题编》,甘肃文化出版社,2005年;另敦煌新婚供养人中多见新妇,不见新郎。

[9] 敦煌166窟西壁第7身、第12身题名“新妇阿张一心供养”。见《敦煌供养人题记》,第77页。书中记录此南壁供养人像为宋。如此,时间上无法吻合。笔者通过壁画判断佛菩萨像应是盛唐无疑,但供养人像因没有图像资料无法说明,书中亦没有说明依何据断为宋代,故暂存疑。

[10] 曹氏守瓜、沙时,四邻威逼,因此,不得不通过联姻修好安边。先后与回鹘、于阗和亲。其中嫁女与于阗王李圣天。“新样文殊”表现了于阗国王为文殊菩萨驭狮的形象,这对于与于阗有联姻关系的曹氏的恭维,一定使翟氏获得到不少好处。另外,新近对于“新样”有另一种解释,认为文殊“新样”一词是一种颜色的运用,认为“新样”处于绘画着色方式与颜料名称的中间;以前按字义理解为“新的样式”,专家们对敦煌壁画中的“新样文殊”即如此解释;但在这里,可能是一种着色方式,也可能是一种颜料的名称。参见马德《敦煌新本Дх02822〈杂集时用要字〉刍议》,载《兰州学刊》,2006年第1期。

[11] 传说正月十五是释迦牟尼降魔之日,佛教自两汉之际传入中国,与中国传统的元宵节结合,又称“灯节”,所以一天要举行燃灯法会,全民同庆。盂兰盆起源于古印度,后佛教吸收了这一仪式,活动依据的是《盂兰盆经》,该经主要讲述了佛弟子目连以天眼通见其母堕在饿鬼道所受种种苦,乃向佛陀请示解救之法。佛陀遂指示目连于七月十五日僧自恣日(印度雨季期间,僧众结夏安居三个月,此日乃安居结束之日),以百味饮食置于盂兰盆中以供养三宝,得救七世父母。我国最早行盂兰盆会者传为梁武帝,据《佛祖统纪》卷三十七载,大同四年(538) 武帝曾至同泰寺设盂兰盆斋。其后蔚成风气,历代帝王臣民多行此会,以报父母、祖先恩德。据敦煌文书载,每年有春秋两次法会,春季燃灯是为供佛菩萨,秋季盂兰盆是为纪念父母。

[12] 从该画的题记上看,此画完成于七月十三,正是秋季法会:七月十五的前两天,画的题材是以纪念母亲阿张的,从时间和纪念对象上判断,都符合此画是为七月十五盂兰盆法会而做。

[13] 这个推断可参见敦煌藏经洞所出绘画粉本。

[14] 按照当时“功德”的作法,在画坊和窑内里似乎有一批流行图样的半成品,即画中的主神,以当时流行的神为主,包括其眷属提前全部精细地画完,在需要描绘功德主的下面,预留出一定的空间,有的甚至题记与榜题的位置也基本划定,这样的“功德”待客而估。当出资者提出要求后,便可以很快完成。这个推测,马世长老师认为可能性极大。类似的壁画可参看敦煌莫高窟晚唐第12窟东壁供养人像;晚唐第20窟东壁供养人像;晚唐第9窟东壁供养人像;五代第220窟甬道北壁供养人像;五代(宋)第61窟东壁供养人像等。另外,马千进时期,即五代时期,流行的“功德”通常是画面五分之三或五分之四的空间绘主神及侍从像,当时流行的主神多是千手观音及眷属或报父母恩重经变相类,下面中心留出“功德文”的位置,为了区别墨书的功德文与榜题,两者的底色通常是绿色或绢的原色(或红色)交叉使用,即如果榜题底色是绿的,发愿文的底色就是黄(或红)的。然后在发愿文左右绘功德主,而如果不是父母对称出现,那么按当时流行的作法就是与功德主对称地绘上地藏菩萨或引路菩萨。功德主的姿态也是一种标准化做法,即坐于卡垫或壶门矮榻之上,双手持供养佛菩萨的长柄香炉,旁边有榜题说明功德主的官职名称等。这个思路是通过观察大量类似的“功德”得出的,笔者以为这种画有可能是批量制造的,仿佛现在寿衣店出售的一些半成品,用时只需填上相应的词句或名字即可。因为所谓的“功德”,赞助人的位置都是统一的。当赞助人出资求画时,只需在预留处画上相应的“功德主”,再在预留的方框内填上功德文、发愿文即可。现存大量的藏经洞出绢画可资说明,以现藏英国的公元10世纪《观世音菩萨与弥勒菩萨》图为例:画面上,由于后加的、画的比较粗糙的供养人像,超出了原来早就画好了的底线,我们可以清楚看到一条横线穿过了供养人的发髻(参见本文附图3),可知这个位置是早就预留下的。但在此笔者只是推断,还有待更多的文献和图像资料证据加以说明。

[15] 笔者这个推测得到马世长老师的认可,他说:在莫高窟许多洞子的内壁上,确有木橛或钉子,这种设施可能就是当时用于张挂“功德”画的。由于现今存世的“功德”保存的都比较好,且颜色鲜艳,因此,马老师认为,这种“功德”不是长期张挂的,而是只用于法事活动中,一旦法会结束,僧人会将赞助人的“功德”收好。这也是大量“功德”比较好地存于藏经洞的可能原因。

[16] 本文认为这种“功德”画是一种预制的半成品,这里又是一个证据。因为马千进只是提前两三天为七月十五的法会准备好了“功德”,因此推测马氏可能不是很早就委托画工作画的。而要在短时间内来完成如此精细的一幅画,推断可能只有预制品才能完成。

[17] 功德中画引路菩萨,自然是往生西方净土的意思;画地藏与观音,与救渡地狱众生的信仰有关,这与七月十五的盂兰盆会内容相合。但这里马氏选用了水月观音图像,因此笔者认为他可能是从结构的角度,而不是内容的角度考虑的多些。

[18] 法国吉美博物馆收藏17775号,绘于五代后晋天福八年(943),彩色绢画, 高123.5cm,宽84.2cm。

[19] 阿张,宋代时妇女正式称号。

[20] 图号与图像对应为:1,千手观音;2、3、4、5,四大天王;6,大辩才天女;7,婆薮仙;8,火头金刚;9,碧青金刚;10,月藏菩萨;11,日藏菩萨;12,大神金刚;13,密迹金刚;14,毗那耶迦;15,毗那也歌;16,忧婆姨阿张;17,水月观音菩萨;18,侍女。

[21] 翟奉达的“文殊新样”一经出现,敦煌地区就有仿效,如敦煌165窟、榆林32号窟等。但缺乏政治意义的马千进的“新图”,经笔者调查,只此一幅,竟没有仿效者。

[22] ch.xxxviii.005.参见马德著《敦煌工匠史料》,甘肃人民出版社,1997年,108页。

[23] S.3929,参见,同前注。

[24] 见前引书,第103页“附录:工匠名录”。

[25] 英国学者贡布里希在1960年对美迪奇(Medici)家族的早期赞助的研究表明,直到15世纪,艺术作品是捐赠人的作品,也就是说被视为创作者的是赞助人而非艺术家。哈斯克尔于1963年出版的Patrons and painters,A Study in the Relation between Italian Art and Society in the Age of the Baroque(《赞助人与画家——巴洛克时代的意大利艺术和社会关系之研究》),也证明了赞助事业对于艺术创作的控制力。

[26] [宋]郭若虚:《图画见闻志》卷二“五代二十九人”,人民美术出版社,1963年,黄苗子点校本,第38页。又《广弘明集》卷十七记:唐代建塔,都是遵“有司送样”而建造。又据《图画见闻志》卷三载:宋仁宗尝“画龙树菩萨,命待诏传模镂板印施”,这说明制作画样或画板,使某种画像得以广泛流行的做法,在唐宋时代就可能已经成熟了,也说明只要有权威的画样,同类同样的作品便可以大量地施绘。这种刻印佛画,于唐代出现,至五代、宋更加成熟而流行。如藏经洞出868年《金刚般若波罗蜜经》、947年《大慈大悲救苦观世音菩萨像》、《大圣毗沙门天王像》,大约同时的《圣观自在菩萨像》、《大圣文殊师利菩萨像》、《大圣普贤菩萨像》、《地藏菩萨像》以及1906-1908斯坦因曾劫自敦煌莫高窟藏经洞出北宋太平兴国五年(980)李知顺施印的纸本梵文《大随求陀罗尼经咒》与当时敦煌地区流行的功德画,如绢画、壁画在构图上十分相似。类似的刻印画样及流行区域,可参见宿白《唐宋时期的雕版印刷》,文物出版社,1999年。这种刻印画样的流行,一是方便信众供养,二是可以为画工提供一个良好的范本。

[27] 如五代时画家赵元德,曾得到隋唐名手画样百余本。参见《图画见闻志》卷2;《益州名画录》,卷上。

[28] 四川地区这种组合极为流行,敦煌绢画也以类似的组合居多。因为当时流行的观念是地藏负责救渡地狱之鬼,观音负责引导得度者升入极乐净土。关于地藏与观音的组合研究,可参见罗世平《地藏十王图像及其信仰》,载《唐研究》第四卷,1998年,373-414页。

[29] 水月观音代表佛教的空性和般若智慧。因为水中月、镜中花都是诸法皆空之相状,或指真空之体相。据玄奘译《般若心经》所说,观自在菩萨,观到“五蕴皆空”,又佛典中,性、相二字常成对出现,故亦可作空性真空假有。

[30] 中国工匠在相当长的时期内,不属于“良民”之列,身份近似奴隶,户籍另编,他们分别服务于官家或民间,而民间一些组织中就包括寺观作坊类。而他们在造像或器物上署名,多是为了标明责任。《政论》云:“物刻工名,以复其诚,功有不当,必行其罪……”。参见张泽咸《唐代工商业》,中国社会科学出版社,1995年,第十五节“工匠的身份及其组织”,第206-209页。工匠所处的这种生存情况在唐、五代、宋时的敦煌,似乎没有多大的改善。

[31] 关于中国古代文字左书和右书问题,有杨森《从敦煌文献看中国古代从左向右的书写格式》,载《敦煌研究》2001年第2期。作者收集了从早到晚左书的丰富材料,也包括本文研究的17775号绢画。杨文的观点认为左书是中国古已有之的习惯,是中国尚左习俗的反映,同时也提了可能与印度、回鹘等民族书写习惯有关。笔者以为,杨文材料充实,但讨论不够详细。中国古代尚左与左书应该关系不大,同时杨文对各个时期(尤其早期)的左书材料也没有具体的分析,因此结论有些模糊。本文认为由于吐蕃对敦煌的占领,加之其他少数民族的杂居,这种左书现象在当时更加普遍。

[32] 裴孝源:《贞观公私画史》:“右寺四十七所,并是名工真迹”。见何志明、潘运吉编著:《唐五代画论》,湖南美术出版社,1997年,第21页。这其中包括著名画家展子虔、董伯仁、张僧繇等。

[33] 敦煌研究院编:《敦煌莫高窟供养人题记》,文物出版社,1986年。

[34] 如山西博物馆藏造像:襄城出土《北齐天保二年高海亮造像碑》,造像碑分三段。碑上各种形象都有人出资。如:香炉主某某;释迦像主李市奴等等。这种现象极多,不一一举出。

[35] 汤用彤:《隋唐佛教史稿》,中华书局,1982,第23页。

[36]《入唐求法巡礼行记校注》,白化文、李鼎霞、许德楠校注,周一良审阅,花山文艺出版社,1992年,第385页。另,马德先生在引用这一材料为“开成六年三月十三日,唤画工王惠,商量画胎藏功德钱”。见马德编著:《敦煌工匠史料》,甘肃人民出版社,1997年,第12页。

[37] 参见张泽成:《唐代工商业》,中国社会科学出版社,1995年,第355页。书中载,据《旧唐书》卷84:唐穆宗时(821-824),一贯除垫八十,以九百二十文成贯。

[38] 《全唐文》卷六七六。

[39] 《全唐文》卷九一。

[40] 有关古代书画费用,有李福顺:《唐代书画润笔小议》可资参考。载《美术观察》2001年第3期。但其中作者换算一贯约合多少文时有误。

[41] 关于西藏画工及画僧的酬金,有与汉地不同的现象,即藏传佛教中许多高僧本身就精通工巧明,他们自己就可以绘制壁画或建造寺院。另外政教合一现象出现以后,宗教领袖对于画工的赞助更是大手笔,但一个共同的特点就是,画家往往多画歌颂其功德主的尊像。这也说明了出资人对于画工选题的一种控制。参见David Jackson A History of Tibetan Painting.1996。在p75中作者提到,布顿的两位弟子要保证画师能准确地体现布顿大师的构思。另p219,这里作者谈到画家却英嘉措在五世达赖和一世班禅的赞助下所取得的艺术成就。而这些艺术成就有多少歌功颂德的成份,有多少画家自己的构想,笔者认为还有待于进一步研究。

,