一九三六年,阿根廷作家博尔赫斯将一篇书评收录进自己的散文集里在布宜诺斯艾利斯出版。文章用两千多字的篇幅,从故事情节、创作手法和作者背景等多个方面分析了一部印度小说的艺术价值。博尔赫斯在文章里说,那部小说并不容易获得,自己费了番心思,才拿到一本伦敦发行的第二版。书评引起人们的讨论,有人甚至想从伦敦订一本原作看看。直到六年后,博尔赫斯默默地把这篇书评又收进了自己的第一本小说集里出版,人们才意识到:原来世界上会有一个人无聊到给一本不存在的假书,写上几千字的复杂的假书评。从此以后,这种“假书评”式的小说成了博尔赫斯的一大标签。

“假书评”里最有趣的一篇当属《〈吉诃德〉的作者皮埃尔·梅纳尔》,里面点评了一部虚构的叫《吉诃德》的书。作者是生活在二十世纪的皮埃尔·梅纳尔,他过着新世纪的生活,但却“巧合”地写出了一部跟十六世纪塞万提斯的《堂吉诃德》一字不差的书。博尔赫斯从两本书里摘出两段完全一样的文字分析一番后,判定梅纳尔完胜:

把梅纳尔的《吉诃德》同塞万提斯的《堂吉诃德》加以对照是大有启发的。举例说,后者写道(《堂吉诃德》,第一部第九章):

……历史所孕育的真理是时间的对手,事件的储存,过去的见证,现在的榜样和儆戒,未来的教训。

“外行作家”塞万提斯在十七世纪写的这段综述只是对历史的修辞的赞扬。与之相反,梅纳尔写的是:

……历史所孕育的真理是时间的对手,事件的储存,过去的见证,现在的榜样和儆戒,未来的教训。

孕育真理的历史,这种想法令人惊异。梅纳尔是和威廉·詹姆斯同时代的人,他给历史下的定义不是对现实的探索而是现实的根源。对他说来,历史的真实不是已经发生的事情,而是我们认为已经发生的事情。结尾的句子——现在的榜样和儆戒,未来的教训 ——是明目张胆的实用主义。(王永年译)

博尔赫斯毕竟只是写写假书评,顶多放在自己的作品集里出版,即使一时误导群众,范围终究非常有限。相比之下,有些人就显得比较不厚道了。

二〇一九年六月,一个网名叫“折毛”的人注册了维基百科账号,然后接下来的三年里进行了四千八百次的编辑,孜孜不倦地给基辅罗斯(Kievan Rus,公元九至十三世纪以基辅为首都的一个古欧洲国家)伪造了上百万字的历史。她(自称性别女)不仅捏造大量历史人物、事件、地理和书籍文献,还专门绘制了虚构的历史地图。由于资料“丰富”,她编写的有些词条被当做优质内容翻译成英文、俄文、乌克兰文、罗马尼亚文和阿拉伯文。直到今年六月,管理员才终于发掘出她漫长又宏大的造假记录,然后开始了同样漫长又宏大的跨国修正活动。

折毛虚构的历史地图(来源:Wiki)

博尔赫斯和折毛的事提醒我们一个值得注意的问题:史书到底是怎么写出来的?

先来讲一个段子:二〇〇九年,河南安阳发掘了曹操的陵墓,据说当时挖掘队从墓穴里发现一具身份不明的男童尸体,在经过多方考证后,专家确定他就是小时候的曹操。

曹操墓里躺着两具尸体,一具是成年曹操,一具是幼年曹操。史学家不会这么写,但文学家会,像金朝元遗山的诗:“焉知原上冢,不有當年吾。”现在的自己虽然活着,但荒野的坟冢里也许埋着一个过去的自己——这是很凄美的诗句。

我们忽略了,那些大名鼎鼎的史学家们,还同时有个文学家的身份。

随便翻开一本百科全书,你会看到写了一百三十卷《史记》的司马迁,头衔是“著名史学家,文学家”;写了两百九十四卷《资治通鉴》的司马光,头衔是“著名史学家,文学家”;写了二百一十卷《元史》的宋濂,头衔还是“著名史学家,文学家”。

为什么这些写史书的人,不单是史学家,还是文学家?

上学时我们都念过《鸿门宴》,文章是从《史记·项羽本纪》里节选出来的,讲的是项羽想趁请刘邦吃饭的机会把他干掉的故事。司马迁给这场重要的饭局留下了大量细节,包括各方对话,人物行动,甚至饭局的座次。

要知道这是一场两个大军阀间的秘密饭局。作为军阀头目,项羽是个只会写名字的半文盲(“書足以記姓名而已”),刘邦是个名字都不会写的全文盲(“乃公居馬上而得之,安事詩書”),两人都瞧不上写文章的知识分子。而双方当时是在军营里碰面,随时准备带兵跟对方死磕,不可能有闲心像后来的皇帝那样,身边安排小跟班写起居注:某年某月某日皇帝跟谁吃饭,某年某月某日皇帝去哪小便。

当时的人都未必能了解的事情,一百年后的司马迁怎么知道得这么清楚呢?

答曰:因为那些细节是文学家司马迁用想象力捏造出来的——虽然未必纯靠他自己。

怎么看出来是捏造呢?

请看三段原文:

良乃入,具告沛公。沛公大驚,曰:「為之柰何?」張良曰:「誰為大王為此計者?」曰:「鯫生說我曰『距關,毋內諸侯,秦地可盡王也』。故聽之。」良曰:「料大王士卒足以當項王乎?」沛公默然,曰:「固不如也,且為之柰何?」

樊噲曰:「……今沛公先破秦入咸陽,豪毛不敢有所近,封閉宮室,還軍霸上,以待大王來。故遣將守關者,備他盜出入與非常也。勞苦而功高如此,未有封侯之賞,而聽細說,欲誅有功之人。此亡秦之續耳,竊為大王不取也。」

項王曰:「沛公安在?」良曰:「聞大王有意督過之,脫身獨去,已至軍矣。」項王則受璧,置之坐上。亞父受玉斗,置之地,拔劍撞而破之,曰:「唉!豎子不足與謀。奪項王天下者,必沛公也,吾屬今為之虜矣。」

发现问题了吗?项羽和刘邦封王是在鸿门宴之后,吃饭的时候只有他们的领导楚怀王能叫“大王”,他们的手下怎么在两人受封前就左一个“大王”,右一个“项王”乱叫呢?

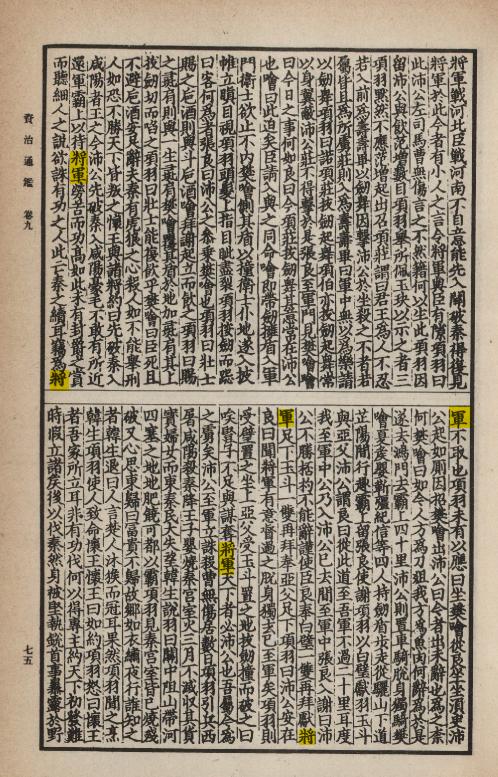

这个漏洞后来在司马光写的《资治通鉴》里被补上。书里的鸿门宴段落基本照搬《史记》,但司马光还是很细致地把每一处“大王”改成“将军”,把“项王”改成“项羽”,直到两人封王之后才使用前一种称呼。《资治通鉴》卷数多出《史记》一倍,涵盖的朝代也多一倍,司马光能注意这样细小的措辞,可见他修书十九年耗费的苦心。

《资治通鉴》里的鸿门宴,注意人物的称呼(来源:台中图书馆)

和博尔赫斯与折毛相比,史学家司马迁独到的地方在于有很好的眼光,把大量捏造的细节写进书里,并让它们巧妙地弥合史实的缝隙,形成一个逻辑严密的整体。事实上,整部《史记》里“大王”出现了两百三十七次,也只有鸿门宴里的七次早了几个月而已。

再来思考另一个细节:鸿门宴的座次。

鸿门宴开场一共有五人:项羽和他的叔父项伯、谋士范增,刘邦和他的谋士张良。现在东南西北四个朝向的位置,你觉得他们会怎么坐?

有人会问,怎么坐重要吗?

当然重要。

古人有君臣位南北面,宾主位东西面的说法。君王和大臣是统治者和被统治者的关系,两人见面时,统治者在地位更高的朝南位,以显示他的身份,所以统治者的宫殿方位大多朝南,被统治者一定是朝北觐见;而主人和客人不存在统治关系,所以改为东西相对,注意这时候主人反而在地位更低的朝西位,表示我欢迎你的拜访,把更尊贵的位置留给你。汉孝文帝刘恒还是代王的时候,大臣们跑到他家请他做皇帝,他先以主人礼节坐朝西位推辞,被推坐朝南位后又推辞一番才接受——古人对座次背后的含义是那样讲究的。

所以四个朝向的座位等级大概像这样:

古代座位等级(S>A>B>C)

对于座次,《史记》给出了一种有趣并且可能性很大的想象,即使以后哪天发掘出一张珍贵的秦朝末年拍摄的鸿门宴合照,里面的人大概率也是这么坐的:

項王、項伯東向坐。亞父南向坐。亞父者,范增也。沛公北向坐,張良西向侍。

《史记》里鸿门宴座次

这段座次的细节在后来班固的《汉书》和司马光的《资治通鉴》里都看不到了。

这个安排有没有道理呢?我们可以推理一下:

刘邦虽然主动跑到项羽的地盘示好,但他毕竟不受项羽统治,所以两人不该坐南北位。那么项羽会坐地位更低的朝西位吗?刘邦抢先攻进首都咸阳,夺去自己的风头,现在吃饭还要把他当作贵客,项羽未必愿意这样给刘邦面子,所以他很可能选择坐朝东位来展现自己的强悍。项伯是长辈,项羽不能让他坐的位置比自己低,所以只能和自己坐一块。

那么刘邦只有朝西和朝北两个位子可选。为了求项羽放自己一条生路,刘邦要最大程度示弱,所以他可能在项羽面前不以客人自居,而选择坐地位最低的朝北位,表明自己的臣服之意。范增属于项羽阵营,自然要坐地位更高的朝南位,那么张良敢一屁股坐在地位比刘邦高的朝西位么?当然不敢,所以他只能西向“侍”。至于怎么算“侍”,也许站着,也许蹲着,也许来回给大家倒酒端菜,反正不能随便“坐”。

尽管分析了那么多,这终究只是一种可能,实际情况早已没人知晓。只是推理过后,我们愿意相信《史记》里无数难以证实的细节,不会是毫无思考的编造,而是一个训练有素的史学家做出的精彩想象。

然而历史上更多的是像编假词条的折毛那样,富有热情但是训练不有素的史学家。

如果你问汉朝人,了解孔子生平的言论要看什么书?他会告诉你要看《论语》;你问晋朝人,他会告诉你不仅要看《论语》,还要看《孔子家语》;你问宋朝人,他会告诉你不仅要看前两本,还要看《孔子集语》;你问明朝人,他会告诉你不仅要看前三本,还要看《论语外篇》。

《论语外篇》明·李栻 (来源:傅斯年图书馆)

训练不有素的史学家们前赴后继,导致一个有趣的现象出现了:别人讲的话都是越传越少,孔子讲的话却越传越多,每个朝代都能多出很多新书。现在能有这样盛况的,恐怕只有鲁迅和宫崎骏的电影了。顺便提一句,司马迁也难逃魔掌:清朝曾经流行过一版带有元朝历史的《史记》。

写假书的人如此之多,以至于清朝崔东壁的《考信录》里提到这样一本文集:作者为了防止别人造他的假,特别在序言里写“异日有人增一二篇,及称吾外集者,吾死而有知,必为厉鬼以击之” 。

不过有些时候不小心造假也情有可原。好比刘邦手下其实有两个韩信,一个是受过胯下之辱的淮阴侯韩信,一个是没有受过胯下之辱的韩王韩信。如果后来哪个朝代的史学家要给其中一位编一部《韩信语录》,弄出假来恐怕也不可避免。

总的来说,这都是名字太大众惹出来的问题。前一阵网上传说苏炳添是苏轼的后代,这并不会引起什么误会,可要是有人说自己是韩信的后代,就免不了要被有些人质问一句:哪个韩信?这么想来,幸好我国的圣人叫孔子而不是张伟,不然现在我们每年就要看到三十万本张伟的新作品了。

,