明太祖朱元璋

明太祖在汲取历代经验后,为了集中皇权,巩固了朱家天下,于洪武十三年(1380年),废除宰相制度,分中书省之权归于六部,皇帝直接处理天下大政。随之而来,就是每天各部门的奏章如雪片般飞来,使他应接不暇,虽然每天忙到深夜,也难以处理完毕。面对这个情况,朱元璋也不得不承认“人主以一身统御天下,不可无辅臣”。 同年九月,朱元璋设置四辅官,因这些人出身寒微,易于控制,但是却没有政治经验,不谙朝政,对皇帝没有多少的帮助,两年后被罢除。洪武十五年(1382年),调用翰林院学士、编修等官员在华盖殿、武英殿、文渊阁、东阁办事,协助处理一些文字工作。因这些人常在殿阁办事,故称之为内阁学士,这就是内阁的雏形。

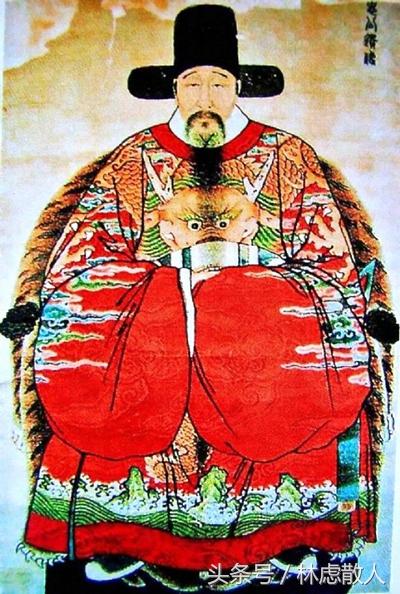

明成祖朱棣

明成祖继位后,继续用翰林官辅政,因成祖勤政,事必躬亲,阁员的作用不大,官品仅为五品。仁宗时,调礼部侍郎杨士奇、太常卿杨荣在内阁办事。后来以侍郎、尚书身份入阁的人越来越多,随着阁臣品级的增高,内阁地位也越来越显赫,权力也不断加重,逐渐成为了国家的正式机构。

到嘉靖和隆庆年间,内阁权力进入顶峰。此时内阁地位超过了六部,到后来明确规定,内阁位列六部之上,同时内阁中也出现了首辅、次辅、群辅等名号,成员一般五至七人,有一人主持阁务,是为首辅。万历早期内阁权力达到极盛。内阁大臣的建议写在一张纸上,贴在奏章上面,这叫做“票拟”。而皇帝用红字做批示,称为“批红”。按照规定,皇帝仅仅批写几本,大多数的“批红”由司礼监的太监按照皇帝的意思代笔。张居正做首辅时,当时的万历皇帝还是个孩子,张居正身为皇帝的老师,很容易影响皇帝的决策。其次,万历帝的“批红”是在司礼监冯保指导下完成,而冯保跟张居正关系密切。内阁首相张居正把自己的意见授意他人,写成奏章,再由自己“票拟”赞同。这样,大臣的“奏章”,阁臣的“票拟”,皇帝的 “批红”,由内阁首辅张居正一手操控,达到空前一致。张居正实际上已经接近于现代首相的地位。

从万历以后到明朝灭亡,内阁权力地位又逐渐下降,一日不如一日。首先,内阁首辅权力过重,招致皇帝不满,与皇权矛盾重重。其次是皇帝多懒于处理政务,将朝政委托宦官,代皇帝“批红”,使内阁职权多受宦官操纵,内阁权力日渐销蚀。再者,内阁与六部经常互争雄长,矛盾重重。内阁与六部这种职权界限不清,内阁借位尊势崇而力图控制六部,六部则钻内阁没有法定地位和权力的空子,力图摆脱控制。还有就是,内阁中也矛盾激烈。阁臣间的倾轧突出,争夺权势斗争激烈,阁臣各自培植自己的势力,致使明中叶以后的政治日益腐败。

内阁曾权重一时,但内阁大学士并非以前的宰相。宰相不但拥有政权,还有监督官吏之权。而明代内阁的权力仅来自于票拟,权力由皇帝授予,对君权的制约作用有限。同时六部的权力也没有完全归内阁,仍是执行政务的最高机构。所以明朝的内阁虽有宰相的痕迹,但不具备宰相的权威。

,