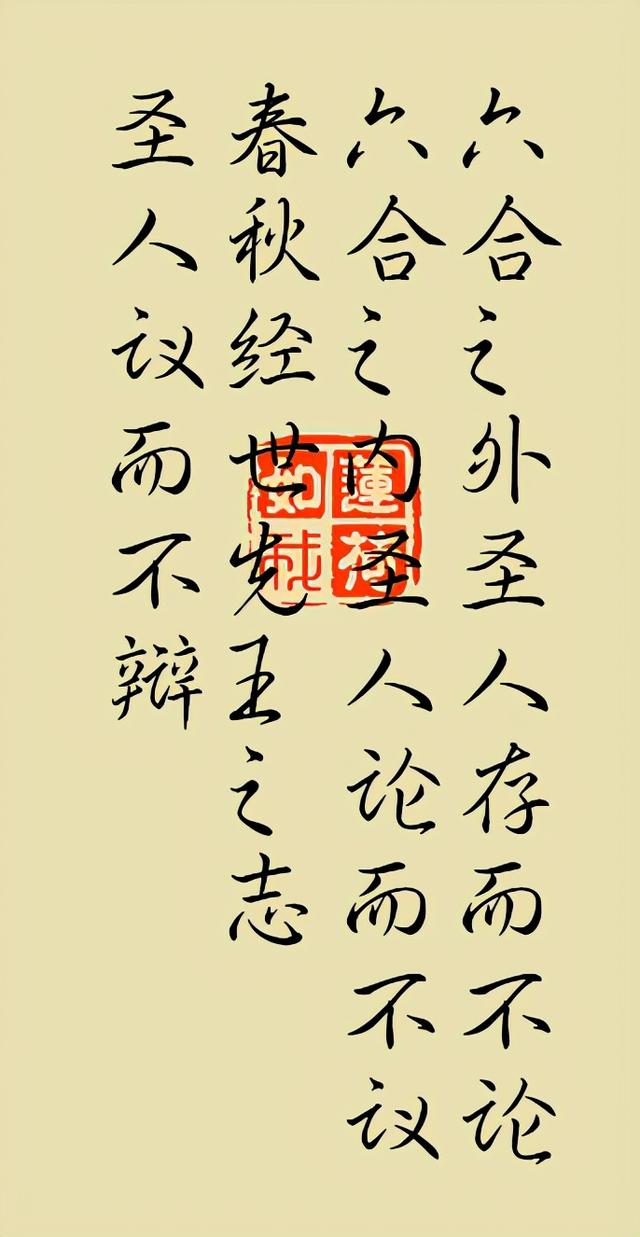

六合之外,圣人存而不论;六合之内,圣人论而不议。春秋经世,先王之志,圣人议而不辩。

上篇已经提了个引子,要讲这段有名的段子。庄子先是很认真地跟你讲分别世间万事万物的法门,并称之为“八德”。但其实是先扬后抑,后面的话才是真正他要说的,因为他又请出了圣人。

“六合”,即天、地、四方(东南西北),代表的是这个世界。六合之外的,是形而上的境界——道的境界。圣人当然是知道有这个“道”的存在,但是他不会去说,因为他知道说不了,说出来就变味了,就不是道了。所以老子说:“道可道,非常道”。

那“六合之内”呢?那就是这个世界上的事物了(形而下的客观世界),圣人认为可以言说了,表达自己的观点,但是不和你议论。为什麽?议论这种事,在圣人来看是白费功夫的事。一件事情之所以产生议论,是因为我和你持有不同的观点,对吧?无论议论的结果如何,难道那件事物就会因为我说服了你,从此就变成我说的那样了吗?还是因为我说服不了你,从此就变成了你认为的那样?

有点绕口,那就顺便再讲个故事。大家都知道北京有内外各有三海,但其实都是小湖或水潭子。把湖称为海,是蒙古人的习惯。传说蒙古人由于长期在草原上生活,没见过很大片的水,只要稍大些的积水,都称为海。所以当蒙古人南下占领北京后,看到北京几个湖和水潭子,都给起了某海、某某海的名字。如果在元朝那时候你非要跟蒙古人较劲,说那个不是海,明明就是个小水潭子!那你就自求多福吧,你说得再有道理也没用,下场好不了。所以圣人厉害就厉害在这裡,我只讲我的观点,你不要来和我议论,我也不和你议论,大家各自发表看法,各安其事。为什麽?因为圣人不是要你听他说就完了,而是要你听了之后自己去行,去证。证得的,悟了的那个,才是你的。

“春秋经世,先王之志”,就是前人的典籍。这些典籍不是普通流传下来的,是经典中的经典。对于这些经典,圣人又放开了些,可以和你议论,但不和你辩。之前那篇笔记有跟大家解释过,在古代,“辩”的意思是判定,是必须有结果或者结论的。前面对当下的事物(六合之内),圣人採取的态度是“论而不议”,因为当下的都是可以亲身体验的,不需要花这个力气去议论。但流传下来的经典,讲的是过去的事,你不议论下,确实很难保证经典的原意不会被越传越扭曲。但是原则还是要有,就是不下结论。我把所有人的讨论记录下来,摆在那裡,你自己看,自己体会。就像我们现在看古文的经典,有很多名人大家的注解,告诉你当时什麽背景,这个字当时什麽意思,相关联的人物有谁谁等等,这些都留下来给你看了,但裡头没有给你下结论的。

庄子说这个段子,当然是有目的的,为的就是后面他要说的话。我们还没读到那裡,这裡先暂且按下。但此段子至少回应了前文的“八德”,告诉你这个世间万事万物的最全面、最完善的分别方法,其实帮助不了你去了解事实的真相。

有句名言“真理越辩越明”,相信大家都听过,但真是这样吗?比如说地球围著太阳转,还是太阳围著地球转这个题目,正反双方的观点明确且对立,胜方的理论就是正确的理论,负方的理论就是谬论。这样很容易产生“强词夺理”,“以偏概全”的情况。其实大家想过没有,难道就不可能地球和太阳是在相互围绕着转?所谓“围绕”,不过是以确定参照物后而言说的,但那个参照物,也是我们自己假定的而已,不是事实的真相啊!

所谓真实、真相、真理,无论通过多少场辩论,也无法得出。任何论述,言语能说明的,都不可能代表真理的全貌,最多是如盲人摸象一般,揭开了真相的一角罢了。言语,文字,最根本就是来源于人们的主观认识,本身就不是客观的,你又如何能够指望用一个主观的东西能去确定一个客观的东西?

言而总之,总而言之,庄子这段段子,我觉得我自己最大的得益之处就让我明白了对待学问,对待认知首先要有正确的态度:可以怀疑,可以讨论,可以发表各自的观点,但不要轻易去批判别人。一个真正求道修道的人,永远保持一个谦敬的心,去看,去聆听,去思考,然后踏踏实实地去实践,去求证。这个,才是我们应该有的真正的态度。

【2017-09-19】

,