一、源远流长的词源语义

亚里士多德(约公元前384—公元前322年),古希腊人,古代先哲,世界古代史上哲学家、科学家和教育家,希腊哲学的集大成者。马克思曾称亚里士多德是“古希腊哲学家中最博学的人物”,恩格斯称他是“古代的黑格尔”。他因作品《形而上学》荣获“哲学家之王”的称号。

公元前335年前后,希腊城在马其顿的统治下,社会阶级矛盾逐步加深,人民贫富两极分化日益严重。各城邦中有越来越多的自由民众对奴隶主的统治感到不满。希腊城邦的思想界也产生了激烈的哲学和意识形态的冲突,唯物论和唯心论的斗争不断深化。

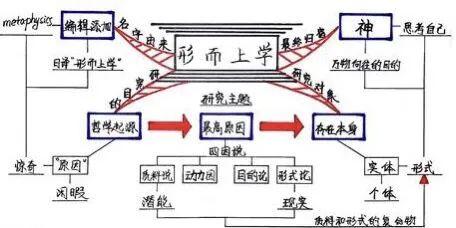

亚里士多德在这样的背景下,对哲学深入研究,创作出了《形而上学》。《形而上学》是对泰勒斯以来的古希腊哲学发展的历史性总结,它被誉为世界第一部哲学教科书。它创立了以本体论、四因论、潜能和现实为中心的哲学体系。在教会神学中,《形而上学》和亚里士多德其他著作的绝对权威,仅次于《圣经》。该著作是亚里士多德死后200多年由安德罗尼柯把他专讲事物本质、灵魂、意志自由等研究经验以外对象的著作编集成册,排在研究事物具体形态变化的《物理学》(physica)一书之后,并名之为《物理学之后诸卷》,古希腊文是<τὰ μετὰ τὰ φυσικά>,去掉冠词就成了拉丁文<metaphysica>,meta这个前缀有之后、超越、基础的意思。这个用语被拉丁语注解家理解为“超物理科学”,亚里士多德在书中讨论的问题成为了形而上学的很多基本问题。

形而上学其实是原始哲学的一个门类,指对不可证明的无形世界本质的猜测,其目的在于确定事物的真实本质,也就是确定存在物的意义、结构和原理。我们常说的“孤立、静止、片面的观点观察事物的思维方式”是它后来的引申义。它是一种研究"存在"的本体论体系,其理论原则是柏拉图的"世界二重化",历史上是为神学服务的。13世纪起被作为哲学名词,用以指研究超经验的东西(灵魂、意志自由等)的学问。

在现代科学发轫之前,科学问题被当做哲学的一部分来研究,被称为自然哲学。术语“science”(科学,拉丁语为scientia)原本只有“knowledge”(知识)的意思。然而,随着科学方法的广泛运用,自然哲学逐渐转变为了一种源于实验和数学的可靠方法体系,与哲学的其他领域分道扬镳。到了十八世纪末,它开始被称为“科学”以示其与哲学的区别。由此,“形而上学”被用来指代对无形世界的非经验的、但确是非常理性的哲学研究。

“形而上学”一词在亚里士多德时代并未出现,它是在公元前60年安德罗尼柯编撰亚氏遗著时,先将关于自然的可感觉运动变化的事物著作编在一起,命名为《物理学》,而把所谓《形而上学》的各篇章放在《物理学》之后,并集合在一部书内,取名为Meta physika,即《形而上学》。

“metaphysics”的中文译名“形而上学”是根据《易经·系辞》中“形而上者谓之道,形而下者谓之器”一语,由日本明治时期著名哲学家井上哲次郎翻译。晚清学者严复则采用了玄学这一翻译,后经清末留日学生将大批日制汉语(日本称和制汉语)带回国后,玄学这一译法渐渐被形而上学取代。严复拒绝使用井上哲次郎的翻译,根据老子《道德经》"玄之又玄,众妙之门",把“metaphysical”一词译为玄学,但由于日本翻译的一些词汇虽然不甚贴切,却往往更为简单易懂,更容易被当时受教育程度普遍较低的中国民众所接受,因此“形而上学”一词扎根在了汉语之中。

在这本书中,亚里士多德主要考虑了两个问题:其一,一门最高的形而上学是可能的吗?其二,是不是正像有可感觉的实体一样也有不可感觉的实体呢?为了回答这两个问题,亚里士多德建立了两条证明的基础原则,即矛盾律和排中律。

接着,亚里士多德开始讨论实在的问题。亚里士多德认为,一般或形式不是本体。事物的存在有不同的方式,例如运动、运动员都可以被称作“健康”,但方式完全不同。“所有被称作健康的事物都与健康有关,有些是保持它的,有些是产生它的,有些是健康的迹象,有些是健康的接受者”,本体是基本的存在,研究“存在之为存在的一般科学”就是“形而上学”。形而上学的研究对象与特殊事物无关,它研究的主题是所有事物。亚里士多德认为只有研究了本体之后,才能回答“存在是什么”这个问题。他认为,本体是纯粹的或终极的主词,例如,在句子“白是颜色”中,主语是“白”,而谓词是“是颜色”。但在句子“什么是白的”中,“白”又作为谓词存在,所以“白”不是纯粹的主同,因此不是本体。他认为,只有种才有本质,并且有本体也有种。例如,人这个种具有真正的本质,人是理性的动物就是它的本质。但是,一个哲学家就不是种。因为哲学家可能碰巧做哲学家这个行当,所以人是一个种,因此不是主体。

亚里士多德认为,如果所有本体都具有变化性,那么所有事物都具有变化性。但是,时间和运动是不能既存在又停止存在的,这说明,存在某些东西是永远不变的,因此,他认为,宇宙中存在着不变的推动者,也就是上帝或神。

二、蓬勃发展的宗门流派

而形而上学随着时代的发展又衍生出了各种分支。

本体论——探究客观存在以外的、一切现象之外的所谓终极实在。比如,本体论可以研究一个任意物体在任意世界的性质会怎么样。

认识论—— 探讨知识的本质、起源和范围的一个哲学分支。

古代宇宙论——探究宇宙的生成、变化,时空结构等问题。古代宇宙论早已经被现代宇宙论取代。

玄学——用非科学手段来臆测生命的起源、进化和本质,以及生命与宇宙、终极实在之间的关系。比如,常说的“天人合一”就属于这种探讨的范畴。形而上学探究宇宙万物根本原理的那一部分,它关注的问题有:世界的本原是什么,宇宙万物的生成和演化,时间和空间的本质,自然界的规律法则,灵魂是否存在,人与宇宙自然的关系,自由意志等。总之,存在,虚无,宇宙,灵魂,自由意志……所有玄之又玄的问题,都属于古老的形而上学话题之一。

它的核心观点是:一切现象之外有一个终极的本体,支配着自然界的一切,世间万事万物都是这个永恒、终极的本体派生出来的产物。●一个皮球在地狱的质量有多少?●今天的我跟昨天的我是不是同一个我,是因为灵魂相同还是身体相同?还是有其它的原因?●因果关系。是不是凡事有因果关系?是不是因已经决定了果?人有没有自由意志?第一因是什么?●世界的起源是地水火风还是理气?●物体能否从虚无到存在又从存在到虚无?形而上学的命运主题与其内涵性主题一样古老。康德早就指出,“形而上学如何成为可能”一向是没有落实的问题,他希望借助“批判”为形而上学找到安身立命之所。但到19世纪和20世纪之交,形而上学非但没找到自己的应许之地,反而更加命途多舛。一些开现代风气的思想家(如尼采或维也纳学派中人)从不同方向聚焦在一个与康德取向完全相反的问题,即“形而上学如何成为不可能”——反形而上学成为现代哲学的重要起点,成为20世纪上半叶西方哲学的主流声音。

三、身陷囹圄的众矢之的

西方哲学对形而上学的批判,无论现代哲学还是当代哲学,都是作为区分哲学研究与科学研究之不同。

康德对形而上学的批判

康德表示,我们很容易将自己的主观构想不自觉地当成绝对的客观原理来认识的自然倾向与禀赋。这是人所不可克服的自然冲动,它促使我们总是将我们自身受到局限的经验作为完善的东西、也就是物自身的表象来加以表述。所以,作为非理性的形而上学就在我们普通人的日常思维中。对“形而上学”批判的前提就是对‘知识’的反思”,或者说对知识产生前提的批判。形而上学认为知识来源于先验而不是经验,完全是主观思维的产物。

黑格尔对形而上学的批判

在经过柏拉图到康德的漫长的哲学思考之后,黑格尔把形式的自在性和自为性用辩证法进行了统一,开展了对形而上学的批判。

黑格尔在康德对知性批判的基础上,认为知性的形而上学的抽象性方法使之知性成为孤立的、静止的,因此这是有限的方法。与康德把知性的有限性归结于主观思维之必然不同,黑格尔认为其有限性是知性本身的性质所具有的抽象的同一性所形成,黑格尔企图用绝对理念(绝对精神)内化的具体同一性的辩证发展关系达到本体,在克服西方哲学的存在形式化上有所突破。

马克思对形而上学的批判

以实践思维方式为基础,马克思的历史唯物主义实现了历史性、唯物性和辩证性的相互贯穿和内在统一,终结了形而上学的本体论,开启了后形而上学存在论的新视野。

在哲学通向现实的人的生活世界的途中,马克思主义哲学终结了抽象、思辨的形而上学哲学,把现实的人作为哲学研究的出发点,把现实的人的生存境遇与发展命运作为哲学研究的主题,把人的解放、人的能力的充分发挥和每个人自由而全面发展作为追寻的价值目标。

海德格尔对形而上学的批判

海德格尔认为,形而上学的问题就在于把动态的存在弄成了静态的存在者。为了寻找各种存在者的最终根据和原因,形而上学追溯到了存在,但没有把存在理解为动态的缘起发生过程,而是理解为永恒不变的现成本质。它因此就不但没有展示存在,反而遮蔽了存在。

分析哲学对形而上学的批判

二十世纪的逻辑实证论者们反对某些形而上学议题。他们认为绝大多数的形而上学问题本身是没有意义的。

维特根斯坦是现代分析哲学最重要的创始人之一,也是分析主义反形而上学传统的肇始者。其前期的哲学代表作《逻辑哲学论》对作为逻辑实证主义中坚力量的维也纳学派曾产生过巨大的影响。在这部著作中,维特根斯坦首次表达了他的反形而上学思想,认为形而上学的根本错误在于企图“说不可说的东西”,其结果却是提出了一些“毫无意义的问题和命题”。维特根斯坦对传统形而上学的这一批判,建立在他的语言图像理论的基础上的,在这个理论中,他首次提出了语言的界限问题并由此而表明传统哲学的错误之所在。

学术界认为,对于无意义的哲学命题,就必须把它们从我们的语言系统中清除出去,而这首先是要为语言划定一个界限。当把哲学命题从语言中清除出去之后,剩下的就只是自然科学的命题了。维特根斯坦说,除了自然科学的命题之外,我们不要说任何其它的事情,因为“一切真命题的总和就是整个自然科学”。

以维也纳学派为代表的逻辑实证主义,它是分析主义思潮中反对形而上学态度最坚决、言辞也最激烈的一个流派,代表人物卡尔纳普断然地提出了“拒斥形而上学”的口号。维也纳学派受维特根斯坦《逻辑哲学论》中的经验主义、逻辑主义的影响很大,并直接继承了他的“形而上学是无意义的陈述”这一反形而上学的基本观点。但在具体论证这个观点时,他们的理论依据又有所不同。《逻辑哲学论》是从语言图像理论出发来说明形而上学命题的无意义性的,而维也纳学派主要根据可证实性原则提出了他们的“拒斥形而上学”的口号。

所谓可证实性原则,指的是一个命题的首要问题不是它的内容是否真实,而是它是否有意义,这个原则认为命题必须首先是有意义的,其次才谈得上它的真假问题。判断一个分析命题是否有意义是依据逻辑,而要判断一个综合命题是否有意义,在根本上就必须看它是否有被经验证实的可能性,或者说是否可以指出通过经验来证实它的方法。如果这样一种经验证实的方法是存在的,那么命题就是有意义的,反之,则是无意义的。

无论是根据可证实性原则还是可验证性原则,形而上学命题都被批判者视为是没有意义的言说,他们认为,形而上学命题表面上看具有综合命题的语法形式,实际上是不可能得到任何经验的证实或验证的,换言之,它们表面上好像是在陈述一些事实,但实际上并无事实与之相对应,因此它们并不是有意义的综合命题而只是一些毫无意义的说法而已。

以上对维特根斯坦批判的介绍,只是他前期在其《逻辑哲学论》的观点他后期的思维从其早期哲学的纯粹、朴素的逻辑中,回到现实生活的模糊性,不再持有上述观点。维特根斯坦后期在其《哲学研究》序言中说明前期著作《逻辑哲学论》犯了严重的错误。然而,他也说过要把前后期著作对比,以前期著作作为背景来理解后期哲学。

四、江河日下的强弩之末

形而上学的核心是本体论(ontology)。后者所针对的是“being”(“是论”)的问题。“Ontology”在中国大陆被长期译为“本体论”,港台通常译为“存有论”。根据西方哲学传统的主流,尤其巴门尼德、柏拉图以来的理解,由于“being”超越于变动不居且虚幻不实的感官经验世界,不在具体的时空之中,因此也不是具体的而是抽象的,不是“多”而是“一”。在这个意义上,也可以说“being”是静止的。

当哲学在古希腊成为知识形式以后,由于所形成的对存在之为存在的形式化的研究不断深入,尽管柏拉图曾告诫应注意理念的作用,亚里士多德还是主观的把存在归结于形式。

亚里士多德把物理学和哲学分开的方法,导致了形而上学与物理学脱离,也使形而上学不断接受来自于物理学的批判。

当文艺复兴产生了实证哲学以后,形而上学作为区别科学的哲学形式开始使用。从此,哲学从古希腊的百科全书式的哲学中分离出来而为形而上学,物理学也从这一百科全书式的哲学中分离出来而为自然科学。

由于自然科学的不断进步,以致于当自然科学以牛顿物理学体系的成功并在之后把物理实验的技术手段转化为社会生产力时,科学理性的思想被激发。一方面,崇尚理性和证据的科学价值观,对形而上学的不可靠的思维方式产生批判;另一方面,本体论的缺陷使形而上学受到疑难。哲学史上不断发生的拒斥形而上学的思潮,导致了形而上学的衰落。

自然科学不断的完善对存在的形式化,和对形式的自恰的逻辑证明(数学的不断完善加剧了形式化的过程),以寻求形式化的极限为己任。当形而上学把对形式化的证明这一任务交给科学以后,科学就完全取代了形而上学。由此,西方哲学从近现代开始据斥形而上学,而且,出于对科学对存在的形式化的成就的羡慕,哲学界开始充当科学的辩护士。

,