周礼文化一百零八讲之第六十二讲 婚嫁礼俗(八)

●付军让

【编者按】有这样一群正能量的人,他们既不姓周,也不姓吴,连《至德十二姓氏》中也没有他们,然而他们却在潜心研究周吴文化,他们是传播周吴文化的使者!他们永远是我们学习的典范!我们为他们的付出表示挚诚的感谢!

吴文化与周文化有着千丝万缕、密不可分、血脉相承的必然联系,也是中国百家姓氏中唯一以姓而命名文化之典范,吴文化是中华文明的最重要组成部分。周文化是中华文化的基石,也是中国传统文化的源头。

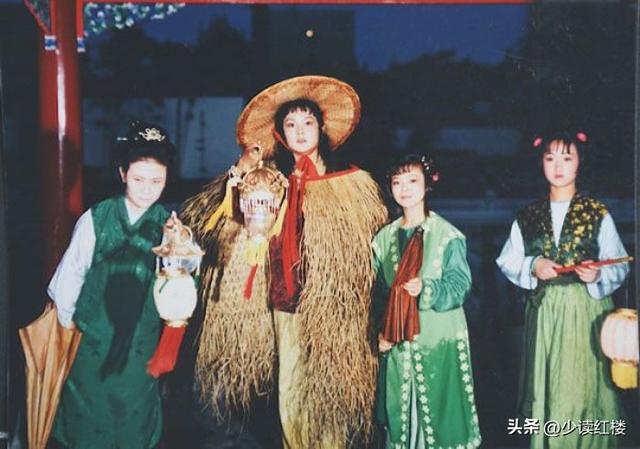

亲迎。女家在祖庙中设神筵于堂上户西,新娘戴首饰,缁衣缥边,立于房中。保姆站在她的右侧,随从的女伴穿黑色的衣服,站在她的身后。

新郎到女家的大门,摈者出请事,入告。新娘的父母服玄端礼服,迎于大门外,西面再拜,新郎东面答拜。新娘的父亲揖。至庙门,揖入,升堂,新郎奠雁,再拜稽首。新娘从房中出,其父戒之曰:“戒之敬之,夙夜毋违命。”母戒之曰:“勉之敬之,夙夜无违宫事。”庶母戒之曰:“敬恭听宗尔父母之言,夙夜无愆,视诸衿擎。”新郎乃出,新娘从。新娘的父亲不下堂送。新郎驾新娘所乘坐的马车。授新娘绥,保姆推辞不接受,说:“未数,不足与为礼也。”新娘登车用几。女伴为她披上景衣(类似今天的披风)。车轮转三圈,御者代新郎驾车。新郎从新娘的车上下来,乘坐自己的车为前导。到达新郎家,在门外等待。

这就是说,新郎进入庭院后,从西阶走到堂上,与新娘的父亲简短交谈,但女方恋恋不舍,会拖延时间,直到太阳西偏才让穿好新装的女儿行礼后,由母亲送出大门。在亲迎礼节中,新娘的父亲设筵于宗庙,在门外迎候新郎的到来。新郎来后执雁入内,揖让一番登上厅堂,再拜之后献上雁作礼物,感谢他们对新妇的养育之恩,并感谢他们将女儿交给自己。先秦迎亲用马车,宋代以后为了表示“明媒正娶”的合法与郑重,往往用“八抬大轿”迎娶,以晓谕邻里乡亲。

新婿来到女方家里,将会看到待嫁女的头上装饰着假发,穿着下缘有纁边的玄色丝衣。其父母头上用缁缯缠着发髻,发髻中插着笄,穿着黑色生丝缯制作的衣服站在新娘的右边。随嫁的女子都穿着黑色的衣裳,头上用缁缯缠发髻,发髻中插笄,披着绣有黼纹的衣服站在新娘的后面。由此可见,周代贵族婚礼中的服饰以黑色为主色调,虽然在婿和妇的衣服下边都有镶边,衣服上都有黼纹,但总体来说,除了溫暖的火光外,整个呈现出幽暗的色调氛围,非常庄重严肃。悦巾是未婚女儿的佩巾,在婚礼中,由母亲将其系在即将出嫁的女儿身上,称为“结缡”。然后新娘下堂,走出宗庙大门,新郎已经驾好了车,准备出发。在先秦,只有大夫以上的贵族才可使用车,但是当遇到结婚大事,士也可以破格使用,这叫“摄盛”。摄盛的做法,在后世的婚礼里不断增加。例如,新郎即使是平头百姓,新婚这一天也可以穿官服,戴乌纱帽,而且大家都称他为“新郎官”。新娘也可以像官夫人一样凤冠霞帔,风光一天。

绥,是登车时手挽的绳索,婿将上车的绳索交给新妇,婿亲自驾驭车,待车轮转过三圈后,才由御者为新妇驾车。这一仪程表示夫妻之间的相亲相爱,象征着婿从此以后将与妇同舟共济。从女家返回男家时,新婿马车行驶在前,妇车跟在后面,象征着新妇对婿的顺从。

【作者简介】付军让,男,本科学历,陕西省岐山县古周原人,国家公务员,园林工程师,岐山县国有崛山林场退休干部,国有崛山森林公园省级规划负责人。《岐山县志》《岐山年鉴》《岐山县地名志》编辑,岐山县第一届老科协专家服务团队特聘专家;第二届岐山周文化研究会理事、秘书长,岐山周文化研究会专家团队专家。在省市报刊、杂志发表史志文章多篇并获奖。论文入选厦门第四届全国泰伯论坛及首届浙江吴文化高峰论坛论文集粹并在两论坛上发言,为厦门第四节全国泰伯论坛第一位次审稿人。曾著有《西周岐山历史大地震震心场址寻考》《付军让周礼文化108讲》、32万字村志《落阳邑史》、10万字《宝鸡地情概览岐山篇》及《崛山是岐山乃至中国文化的根脉》等。

,