文丨摘自《集成产品开发与创新管理》

在过去的十几年里,关于创新是由什么“推动”的问题趋向于两个学派:市场决定论和资源决定论。市场决定论认为,市场提供的环境能够促进或限制企业创新活动的程度。当然,最关键的还是企业识别市场机会的能力。资源决定论认为,市场是动态的、不稳定的,市场驱动导向无法为企业创新战略提供可靠的基础,而企业拥有的资源可以提供一个更加稳定的环境,可使企业根据自身的价值主张开展创新活动。当企业拥有有价值的、稀缺的和不易复制的资源时,企业就能够获得持续性竞争优势——常常以创新性新产品的形式出现。

关于创新模式的争论集中在两个学派:社会决定论学派和个人主义学派。社会决定论学派认为,创新是外部社会因素结合和影响的结果,如人口统计因素的变化、经济的影响和文化变迁,当条件适宜时,创新就会出现。个人主义学派认为,创新是独特的个人天赋,创新者是天生的。

01线性模式

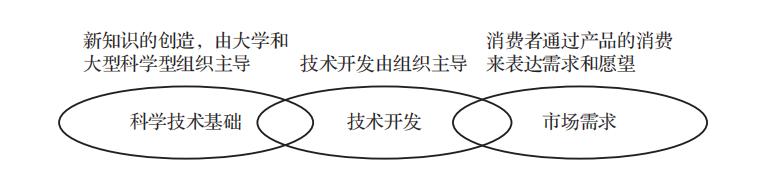

第二次世界大战后,美国经济学家开始提倡科学和创新的线性模式(Linear Model)。创新的产生源于科学技术基础、技术开发和市场需求的相互作用。这种模式(见图 1)是重大的进步,主宰了科学和工业政策 40 年之久,对这些活动之间相互作用的解释形成了当今创新模式的基础。

图 1 创新的概念框架

传统上,创新过程被视为一系列可分离的阶段或活动的序列。产品创新模式包含两个基本类型(见图 2):第一种,技术推动模式。这种模式假设科学家有了意想不到的理论创新和发现,研发设计人员把创意变成产品原型(Prototype)进行测试,制造工程部门设计出能有效生产这种产品的方法,市场营销部门把产品推销给潜在的客户。在这种关系中,市场是研发成果的被动接受者。技术推动模式在第二次世界大战后的工业政策中占据主导地位。第二种,市场拉动模式。这种客户需求驱动模式非常强调营销部门作为新创意发起者的作用,而这些创意是其与客户进行紧密互动产生的。创意被传达给研发部门进行设计,然后通过制造部门进行生产。在快速消费品行业,市场和客户的力量与影响力是非常大的。熟悉你的客户对于将创新转化为利润而言至关重要。只有知道顾客需要什么,才能找到创新的机会,看看是否存在能够运用这些创新机会的技术。要想具有创新性并不困难,难的是确保你的创意在商业上是可行的。

图 2 创新的线性模式

02耦合模式

无论创新是由技术、客户需求、制造推动的还是由包括竞争在内的其他许多因素推动的,都偏离了问题的关键,好的运气模式关注的是创新产生后的工作,而没有关注创新到底是如何产生的。线性模式只能够解释创新的初始刺激来自何处,也就是创意或需求最初是如何产生的。耦合模式指出,研发、制造和营销三个职能部门之间知识的耦合孕育了创新,且创新开始的时间无法预知。

03结构创新

亨德森(Henderson)和克拉克(Clark)将技术知识分成有关零部件本身的知识和如何连接零部件的知识(又称结构知识)两个维度。由此,我们可以将创新分为渐进性创新、模块化创新、突破性创新和结构化创新四类。它们的本质区别,一个是产品部件本身的创新;另一个是产品结构的创新,这是一种改变了产品的结构却不改变它的部件的创新。在亨德森和克拉克之前,按照突破性创新和渐进性创新的维度划分。如果创新是渐进性的,那么企业因为拥有现成的知识和资源来推动整个创新过程,因此会处于有利的位置。如果创新是突破性的,即颠覆式创新(见图 3)(熊彼特称之为创造性破坏),新进入者就会有很大的优势,因为它们无须改变自己的知识背景。此外,现有的企业会认为突破性创新非常难应对,因为企业的运营存在管理上的思维定式。

图 3 颠覆式创新

诺基亚公司就是非常典型的例子。这家公司垄断了传统功能手机市场很多年,在这期间,所有的渐进性创新都不断巩固着它作为市场领导者的地位。当突破性创新——智能手机技术出现时,诺基亚公司在市场新进入者面前则显得疲于防守。新技术需要完全不同的知识、资源和思维模式。这已经在很多行业都发生过,比如,电话银行和互联网银行给银行业带来了巨大的改变、音乐下载颠覆了激光唱片、蒸汽船颠覆了帆船、电子商务颠覆了零售业等。

04互动模式

互动模式把技术推动和市场拉动模式结合在一起,强调创新的出现是市场、科学技术基础和组织能力互动的结果。

互动模式可能从许多节点上产生,创新没有明显的起点,信息流被用来解释创新是如何发生的。它可以被视作一个逻辑有序,但不一定连续,可以被分割成一系列职能各异但彼此相互作用和相互依赖的阶段的过程。图 4 描绘的创新过程展现了组织能力与市场和科学技术基础的联系,能够有效管理这个过程的组织将会取得创新的成功。互动模式虽然仍过于简单,但它更加完整地呈现了创新过程。

图 4 创新的互动模式

互动模式的核心是组织的研发职能、制造职能和市场营销职能。虽然这种模式乍看之下很像线性模式,但沟通的信息流有反馈的渠道。例如,常常会有这样的事情发生,职能制造部门发起的设计改进引入了一种不同的材料,甚至推动研发部门开发出一种新的材料。以下的每一点对于价值创新和价值获得都很重要。

(1)市场是创新的主要来源。

(2)企业竞争使企业技术能够更好地匹配需求。

(3)创新的外部与内部来源。

05主导设计

将创新性的新产品推广到市场通常只是技术进步的开始。在行业层面,引入新技术通常会引起连锁反应:竞争者会对新产品做出反应,因此技术进步不仅依赖于企业的内部因素,还需要考虑竞争。无论产品创新(Product Innovation)还是流程创新(Process Innovation 或制造工艺改进),竞争环境和组织结构都会相互影响。有人认为创新生命周期可以分为三个阶段:不确定阶段、过渡阶段和专业化阶段。生命周期通常以一项重大的技术变革和产品创新为起点,紧接着就会出现竞争和流程创新。随着生命周期的推进,在产品标准化之前通常会出现主导设计(Leading Design)。赢得行业内主导设计之战对于每个企业来说都极具诱惑力,因为一旦成为行业主导设计,企业就能够从中获取垄断优势,就能够有效利用知识产权保护而不用担心行业内其他企业模仿。即使标准是开放的,开发者仍然能够开发周边产品,并快速更新版本,以期在未来构建一个新的标准。这种模式可以应用于过去二三十年中很多的消费产品创新,如录像机、随身听和手机。

设计学者罗伯特·威尔甘地(Roberto Verganti)说:“设计引进了大胆而创新的竞争方式。设计驱动的创新不是源于市场,而是创造新的市场;不是推动新技术的产生,而是推出新的内涵。顾客还未曾要求过这些新内涵,但一旦体验过,就会爱不释手。”

威尔甘地列举了一个茶壶设计的例子。大部分茶壶都属于实用型的,用来煮开水相当有效率,或许一天只用 5 分钟,但其他时间却占据着厨房的空间。艺术家迈克尔·格雷夫斯(Michael Graves)的茶壶设计则能让人感到愉悦,吃早餐时心情更加舒畅。茶壶的外观很有吸引力,圆锥体设计,底部面积大,不会在炉面上产生晃动;茶壶的把手上安装有拱形垫料,避免倒开水时烫伤手;壶嘴采用小鸟造型,水开了时会发出汽笛声。

这款茶壶不但不会占用空间,还成了家庭装饰的一部分,拥有这款茶壶的人可以向人们展示它并引以为傲。

06开放式创新

切萨布鲁夫(2003)提出一个具有说服力的论点,即创新过程已经从公司内部封闭的系统转移到一个新型的开放系统,这个系统包括供应链上下游的众多参与者。这种模式利用廉价的、及时的信息流,更多地强调公司之间的联系。值得注意的是,正是切萨布鲁夫对新知识经济的重视,才形成了“开放式创新”(Open Innovation)的概念。

创新被描述为一个产生于社会互动中的信息创造的过程,创新过程的各个层面都在发生重大的变化,重构过程经历了三个领域的巨大变化,即促进创造性的技术、促进沟通的技术以及促进生产制造的技术。例如,信息技术改变了个体、团队和社区之间互动的方式。手机、电子邮件和网站就是改变最明显的互动方式,信息跨越公司边界相互渗透。制造工艺和运营技术上的变化,使低成本的快速成型和柔性制造变得更为切实可行。创新过程似乎正在经历相当大的变化,企业在从产品创意到商业化的过程中,与众多合作伙伴之间进行即时且紧密的互动。

此外在开放式创新模式中,有很多关于“用户工具箱”(User Toolkit)优缺点的争论,这些优缺点视乎能够进一步外化为公司抓住创新机会的能力。

到目前为止已经阐明了创新模式的复杂本质,工业创新过程中主导模式的发展历史如表 1 所示。

表 1 创新模式发展历史

各种模式和学派的局限性有以下几点。

(1)线性思维仍然是创新模式的主导。事实上,大多数创新模式展现出来的创新路径,都表现出了创新活动的阶段性,控制着从创意到进入市场的整个过程,而不是洞察实际创新过程的动态特征。

(2)科学一般都被认为以技术为导向,研发则和生产制造密切相关,而对行为科学缺乏足够的关注,因此,服务创新相对较少。

(3)新的技术能力和新兴的社会需求之间的复杂互动是创新过程中至关重要的组成部分,但在现有的模式中并未体现出来。

(4)创业者(个体或团队)的角色并未被加入其中。

(5)当前的创新模式并未嵌入企业的战略性思考,它们仍然是孤立的实体。

(6)研究人员多年来一直认为,在中低技术(LMT)密集型行业中,传统的科技创新模式不再适用,它无法解释持续的产品和流程创新。在中低技术密集型行业领域,主要是流程、组织和营销创新占主导地位,破坏性创新活动很少。在现代经济中,中低技术密集型企业和行业的规则很复杂,且经常被误解,这导致了一个不幸的倾向,即低估了研发密集领域之外的技术变革的重要性。

07创新管理的框架

图 5 所示的框架被称为“循环创新模型”(Cyclic Innovation Model,CIM)说明创新网络过程的迭代性,并以一个无止境的创新循环形式表现出来,每个循环中又包含相互联系的小循环。循环的概念有助于展现出企业如何收集信息、如何使用技术和社会知识、如何开发出吸引人的提案。通过与其他有能力的企业建立联系和合作关系,企业就能够达成这些目标(开放式创新)。

图 5 循环创新模型

从跨学科的视角来看开放式创新中的变化,行为科学、工程学、自然科学和市场被整合到一个连贯的过程系统中,并在四个主要的节点交叉。这些变化的结合中蕴含着很多的商业机会,企业家精神(Entrepreneurship)所扮演的中心角色就是如何利用这些机会。这个框架要表达的意思是,如果没有企业家的驱动,就不会有创新,而没有创新,就不会有新业务的产生。图 5 表明企业家精神和市场环境变化的结合是新业务产生的基础。采用这种方式来管理创新对企业有很大的帮助,流程不应该是简单的单向管道,而应该是拥有控制和反馈的相互联系的循环,思维模式也应该从线性向非线性转变。这样一个动态的环境网络就产生了,社会科学和行为科学可以和工程学联系起来,自然科学和生命科学也能够和市场目标结合起来。有了当今强大的通信技术,线性的串行管理过程已经逐渐被并联网络中大量能够独立运转的循环所替代。创新中的重要决策不再是在项目管理过程中阶段性地发生,而是在创新过程中自发进行,或者在循环网络的节点外进行。年轻人喜欢在这样的环境中工作,全世界年轻的创业者正在将新技术与新一代的思想相结合,从而建立能够去中心化的世界的全新组织。

本文有所删减

更多内容请关注《集成产品开发与创新管理》

推荐读物:

全书分为从“无“到“好”:创新与智能革命、集成产品开发流程体系、市场需求与产品规划、概念生成与项目管理、开发与验证6个部分。随着全球化市场经济的发展,企业面临着日益激烈的市场竞争。面对百年一遇的企业精益化、自动化、数字化、智能化(四化)机遇,企业如何提高创新能力?如何保持产品的生命力?只有更加关注市场、关注客户需求、关注组织创新,并通过产品研发和产品管理变革,才能提高组织及其产品的核心竞争力。

,