1

昨晚上刷小红书,看到一篇很火的贴子,内容是批判在家庭中制造“精神内耗”的人。

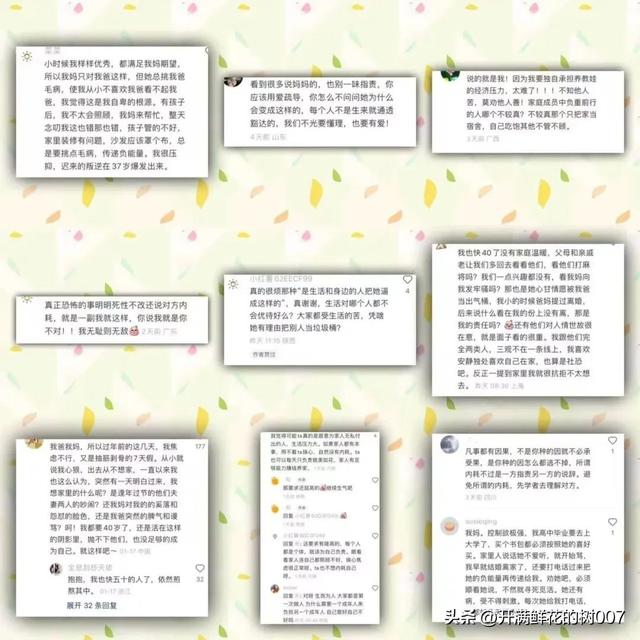

下面的评论区有1400多条,我几乎翻了一遍,得出大家的评论有以下几个倾向:

1、表示自己有同款父母,哀叹自己得不到家庭的温暖。

2、愤怒并指责搞精神内耗的父母,无奈自己也变成了父母的样子。

3、理解搞精神内耗的人,他们是被生活所迫。

4、建议从自己身上找原因,被内耗肯定是自己有什么没做好。

考虑到来找我做咨询的人大多是成年女性,且与父母的关系不那么融洽,我觉得有必要梳理一下评论中的观点,因为生活中我们对与父母关系的态度极有可能已经被评论概括并展现了。

通过阅读这篇文章,作为读者的你,也许会发现父母和以往不那么相同的面向,你会想:啊,他们对我也没有那么坏!嗯,这是我所期望的。因为,当你发现父母对你还不错的时候,感到安全和幸福的正是你自己。

2

世上有各种各样的父母。曾有心理学家把家庭的教养方式按两个维度(反应性和要求性)分成了四种类型,即权威型、专制型、放纵/溺爱型、忽视型。而每个类型中又包括太多的父母。

个人认为,如果把以上分类的维度换一下,换成“权力之争”和“自我功能”,那么正好可以比较清楚地看见搞精神内耗的父母所处的状态。图示如下:

需要注意的是,权力的对面不是“无权”,而是爱;爱的对面不是“无爱”,而是权力。因为在一个家庭中,越是有爱,权力之争的张力就越小。越是讲究“谁说了算”,越代表爱太少。

自我功能的意思是说,有没有处理情绪的能力,言行是不是具有目的性,做事说话条理是不是清楚,对事物有没有自己的判断和理解,等等。如果还是很难理解,你可以直接简单粗暴地将它定义为“有没有脑子”。

可以很清楚的看见,喜欢搞精神内耗的父母正好落在了第三象限,既讲求权力,自我功能又比较低。

自我功能比较低,或者说自我功能不够好,它的表现是什么呢?

表现就是喜欢抱怨、指责、讽刺,说话骂人从来不(会)说重点,只是拐弯抹角地罗嗦一大堆。听的人不知道ta想干嘛,只是得到了这样一个感受:我不好,我很糟糕。

其实这样的父母ta根本不想解决任何事情,因为在ta看来事情是解决不了的,或者说ta对于想做什么、怎么做没有一点概念。要实在说ta有什么目的,那就是ta想告诉你ta对生活如此不满意,对周围的人如此不满意。ta只是在用情绪表达情绪,而已。

对生活不满意的大有人在,也不是说不允许“不满意”存在,如果放在一个自我功能比较好的人身上,ta可能会表达得比较清楚,比如ta会说:

生活太艰难了,我很累。

如果我们的经济条件再好一点,每月收入多少多少,我就很知足。

如果有人关心我一下,我会很高兴。

这样的言语目的很明确,听的人能够听明白ta是因为收入少或缺乏关心而心理失衡。这是ta本身的问题,和自己好不好、是不是糟糕没有关系。

自我功能不够好,再加上权力情结严重,那么这样的父母就和精神内耗挂上钩了。就像小红书的贴子里所描述的:

喜欢在小事上较真,喜欢翻旧账让气氛紧绷,把自己的负性情绪转稼给他人,外强中干、内心缺爱,一被反驳就暴跳如雷(或采取相反的方式哀叹命运对自己不公,以此制造内疚),只讲大道理、不能给出解决问题的方法。

3

面对习惯精神内耗的父母,评论中大多数人充满了愤怒,且觉得父母无爱,能做的只是远离。但也有不少相反的评论,比如:

可能ta真的愿意为家人付出,生活压力大,如果家人都有本事,用不着ta操心,自就就没有内耗。

明明死性不改还说对方内耗,一副我就这样,你说我就是你不对!

以及一些适中的评论,比如:

看到很多说妈妈的,也别一味指责,你怎么不问问她为什么会变成这样的?我们不光要懂理,也要有爱。

这个很有意思,为什么评论同一类父母,人们的反应却不尽相同?每个人都会联系到自己身上,有的认为自己父母做得不好,对父母失望、不满。有的认为别管父母说什么,都要从自己身上找原因。也有的认为应对所有的父母抱以理解的态度,用爱去感化。

每个人只能有一对父母,自己父母对待自己是这样的态度,就不可能是别人家父母对待他们孩子的那种态度。我的意思是,这个人由于从小生活的环境比较宽松和清爽(比如他的父母在自我功能和权力争夺这两个维度上至少有一个不那么极端),那么他就体验不到也不会明白那个人的生活环境是多么纠缠和紧绷。

一般来说,如果父母不是那么控制,即是说争个我对你错的趋向没有那么明显,那么孩子的自由度就比较高,这样的孩子发展自己的可能性就比较大。他可能通过与同伴、老师以及另外的他人的互动,扩展自己的认知,再不断修正自己的认知。他对待父母的看法也比较客观。

而另一种情况(我只能写一些比较极端的作为对比),父母比较控制,权力之争比较严重,如果再加上自我功能的维度,自我功能高了,这个家庭有可能气氛紧张,但不至于丢失头脑,大家还是知道自己该干什么该说什么;

如果自我功能很低的话,那么这个家庭有可能每天都生活在情绪的纠缠中,稍微有一点小事发生,就是一场风暴,平静下来之后,大家甚至都不知道刚才发生了什么,下一次还是同样的重复。

在这样的环境(自我功能低、权力之争严重)长大的孩子,一般看不到自己的缺陷,别人的劝解在他看来都是批评;他们认为过错都是别人的而不是自己的;对别人尤其是父母抱有的期待太高但是从来意识不到;容易苛待自己和自我攻击;缺乏独立性,因为不懂得承担。

人们很容易看到和感受到一个人成不成熟、懂不懂事,而往往忽略了他的成长环境;父母也容易看到自己的孩子有没有令人满意,而往往忽略了自己曾经是怎么对待他的。

4

当然,成长的环境很重要,但它并不是绝对的。因为人活的就是一个自由。过去你曾被情绪限制,被各种条条框框限制,说句比较绕的话:不是限制限制了你,而是你钻在限制里面不出来。

你期待父母对你嘘寒问暖,多鼓励你、少批评你,你期待父母不要唠叨那么多、耐心教你怎么做事情,你期待父母感同身受你的难处,包容你一切的失败,你期待父母不要总是向你灌输不好的事情,拉低你的情绪,你期待父母积极向上、活出自己的精彩……

这只是你的期望而已,你的期望在你身上,而不在父母身上,它属于你,而不属于父母。

所以你不要钻在自己的期待里面,你越是固执地不出来,就越是会被与父母之间的情感拉扯所纠缠。

对普通人来说(而不是极端个例),许多限制导致与父母的关系不能融洽,这种限制除了以上提到的对父母的期待,还有对父母的误解。

对父母的误解尤其容易发生在精神内耗的家庭里面,因为大家都是用投射的,而不是站在客观的角度理解对方的言行。

就好像说今天父母说了一句什么话,你自动将它理解成是对你的批评和指责,或者是把焦虑转嫁给你。

比如有来访告诉我说,她妈妈跟她讲现在的早教班多么多么吃香,哪个邻居家的孩子中考考了特别高的分。她就特别不愿意听,她觉得很焦虑,甚至觉得她妈妈莫不是在传达她不会管孩子这样的信息,并且她有一种愤怒:社会这么注重成绩,注重孩子要成材,都是被你们这些人带起来的节奏,也不看看有些孩子的压力都大到什么程度了!

那一节大部分时间,她都是在不厌其烦的诉说妈妈给她带来的焦虑,只在最后几分钟的时候我才得已插了句话,我说:

按照我从你嘴里得知的你妈妈的特性,我觉得她是一个很要强的人,而且不甘人后,但是她没能上完高中,导致以后她的工作和婚姻都不是那么令她满意,那有没有可能她对你说的什么早教啊、中考分数啊,是她自己对自己的不甘?她对自己不甘心,跟你有什么关系?

我看见她的眼神明显一怔,然后我让她思考一下我说的话有没有可能是那样,接下来那节咨询就结束了。

下次咨询之前,她给我发了一条消息,大概是说,她很小心地向她妈妈求证了我说的那种可能性,没想到我说的竟然是对的。然后她说,她既然能从一件事情上误会妈妈,那就有可能从很多事情上误会妈妈,接下来她想通过我的帮助澄清更多的误会。

这个事例很好地说明了,对于某些与父母的关系比较纠缠的人来说,不是妈妈纠着你不放,而是你纠着妈妈不放。

因为你把父母放在自己的投射里,你认为他们是什么意思,他们就是什么意思,然后你所以为的那个意思再次反过来刺激你焦虑、愤怒、伤心。

但实际上,你认为他们是什么意思,他们极有可能不是那个意思,而是你从来没有想到过的第三种意思,而这第三种意思,跟你毫无关系。

就像上面的来访所说:我妈妈不甘心她自己,我生的哪门子气呀,真是咸吃萝卜淡操心!

以上。父母总是不完美的,因为他们不是原型父母,而是个体父母。个体父母都是有血有肉、有特长有局限的。我觉得,我们最好是看到并感激那些已经拥有的,承认并放手那些死活得不到的。这样做比较符合趋利避害的本质。除非你故意跟自己过不去,那就……好自为之吧。

,