汪国真老师,著名的诗人,当代作家、书画家、作曲家,接下来我们就来聊聊关于汪国真人生经历?以下内容大家不妨参考一二希望能帮到您!

汪国真人生经历

汪国真老师,著名的诗人,当代作家、书画家、作曲家。

上世纪八十年代,听邓丽君的情歌、崔健的摇滚、读三毛的散文和琼瑶的故事,念着席慕容和汪国真的现代诗,可以说是当时很多年轻人都有过的难忘记忆。

当时有一个女军官,当时写了一封信,汪国真他印象比较深。她过生日的时候,后来收到了八个不同的人给她寄的礼物,但这个礼物是一样的,都是汪国真的诗集,她一下收到了八本。

上世纪八九十年代,很多年轻人争相传抄汪国真的诗。到书店里寻找和抢购汪国真的诗集,社会上一时间掀起了一股“汪国真热”。当时《中国青年报》曾经发表过一篇文章叫《年轻的潮 隽永的诗》,副标题是:记北京高校中的汪国真诗歌热。那么记者曾经问过人民大学一个学生,说你们为什么喜欢汪国真的诗,就问人民大学的学生。人大一个学生是这样回答的,我们在生活中遇到的几乎所有问题都能够在他的诗里找到,富有审美意味并且含有哲理的答案。“我不去想是否能够成功,既然选择了远方,便只顾风雨兼程。我不去想能否赢得爱情,既然钟情于玫瑰、就勇敢地吐露真诚…。”这首《热爱生命》是汪国真的代表作之一。1986年,《热爱生命》发表在《追求》杂志上,随后、又被《读者》和《青年文摘》转载。在很多读者的印象中,汪国真创作的现代诗浅显易懂、富于哲理,充满了励志色彩。他的这些成名的作品或者是被大家熟悉的作品,也是在他年轻的时候写的,就是在二十多岁、三十岁左右的时候写的。自己觉得大部分的年轻人都是向上的、是积极的,是阳光的、是有追求的,实际上自己的那些励志的诗就是积极的有追求的,自己生活在一个比转传统的环境中,特别是这种机关大院都是搞教育的,所谓搞教育的基本就是正能量。这种东西不是自己刻意为之,而是小时候受这种环境和价值观的影响。汪国真的父亲在教育部工作,和很多同龄的孩子一样,汪国真从小就在父亲的指导下背诵古诗词。他大概是五六岁的样子就开始接触这些古诗词,量也不是很大,不像现在有的孩子、家长望子成龙的那种想法特别迫切,一教或者一背,有的小孩个别突出的能背上百首的都有,这种自己到不了那个程度。当然都是比较简单的,比如说床前明月光,疑是地上霜。举头望明月,低头思故乡;比如少小离家老大回,乡音无改鬓毛衰,儿童相见不相识,笑问客从何处来;比如白日依山尽,黄河入海流。欲穷千里目,更上一层楼等等。很多诗都是小时候背的,就是这些小的时候的这种启蒙教育,自己觉得对于自己后来喜欢诗歌,还是有一种潜移默化的影响的。

其实汪国真小时候更喜欢理科,他的理想是成为一个科学家。汪国真十岁的时候,文化大革命爆发。1971年,汪国真初中刚毕业,被分配到北京第三光学仪器厂,做了一名铣工。对他来说他比较痛苦的是上夜班,自己觉得上早班、上中班问题都不大,因为正是那个年龄十五六岁的时候正是需要睡眠的时候,这个时候你像我们开机床、那个必须得聚精会神,那个是不能走神的,因为那个操作有一定的危险性。比如说有的开铣床有把手指头都给切掉的都有,包括开车床的都有这样的情况、弄伤了的都有。身体的劳累,工作的危险,对于当时的汪国真来说还不是最大的痛苦。因为他出生在知识分子家庭,还是很喜欢读书、希望读书,但是呢当时基本上是不太敢想。当时实际上其实也不像现在改革开放以后有很多出路,年轻人有很多出路。你可以考学,你可以工作,你可以有很多的选择,那个时候都是国家包,都是国家分配,那么当时初中毕业以后、到了工厂以后也没有什么选择,那么就是说,当时准备就是在工厂干一辈子了。当时自己就觉得如果这辈子能干个八级工也就到头了。

1977年国家恢复了高考,很多年轻人重新走回了课堂,命运就此发生了改变。当时汪国真也看到了希望,他终于有机会圆自己的读书梦了。只不过考大学,对于只有初中毕业水平的汪国真来说、实在不那么容易。高中毕竟有的是三年,有的是两年,那么课程在短时期内、你要把数理化全部捡起来的话、又没老师的情况下自学的话,自己觉得难度非常大;那么反过来,如果我要是考文科,历史、地理,因为自己平时有看书,比较喜欢看书、就有一定的积累,那自己只是突击数学一门就可以了,所以后来自己就等于是自己考文科是违背了自己从小的志向,就选择了一条比较实际的道路,就是觉得考上文科的可能性比较大。他印象中他们工厂的轻工里有一部分人属于不敢考,就觉得根本不可能;那么还有一部分人,自己觉得他就属于吃不了这个苦,因为他们当年复习班跟现在的学生复习是完全不一样的。他们当年复习的劣势在哪儿呢,没有时间,一天大概也就是别的事都不干,也就学习四五个小时,所以自己觉得当年是有一定的侥幸的,所以自己挺庆幸的,第一、就是说恢复高考了,第二、就是当年自己抓得非常紧,实际上如果稍微松懈一点儿,命运就完全是不一样了。所以自己当时就觉得这对自己来说是一个机会,必须抓住。

“感谢磨难,它有一双慧眼,帮助想成功的人了却心愿。磨难给予你坚强,磨难给予你勇敢,磨难给予你沉着,磨难给予你不凡。在很高很高的山的下面,你还是一个孩子,在很高很高的山的上面,你已经是一个顶天立地的男子汉。”1978年,经过一年多的努力,汪国真考入了暨南大学中文系,开始了他梦寐以求的大学生活。那时的大学校园里都是些重拾读书梦的年轻人,他们有着丰沛的创作热情,在这样的氛围感染之下,汪国真也开始写诗了。就是在高校中写小说、写诗歌,这种创作氛围很浓厚,这个是受大环境的影响,这是第一;那么创作氛围很浓厚,那你可以写小说啊、可以写散文,为什么选择诗歌呢,自己觉得是两个原因,第一个原因是字不好,当时字很差、当时也没有电脑,那么就说你要是投稿全是靠用钢笔,把诗誊抄一遍寄给编辑部,那么字很差、就觉着如果要是写小说很长嘛,有的小说几千字上万字甚至几万字中篇小说,自己觉得这么差的字,自己估计编辑都看不下去,所以他(编辑)看不下去、就不存在你的东西能发表的这种可能。那自己觉得诗就比较短,特别是自己的诗一般十行、八行,编辑一目了然,虽然你字很差但也能够看完,他就觉得不错他可能就用了。汪国真发现自己总能突然闪现出一些写诗的灵感,他把这些灵感叫做诗的火花。自己写过一首叫《山高路远》,没有比脚更长的路,没有比人更高的山。自己最开始这首诗自己也是先把这两句想起来,这两句一出自己就知道这首诗肯定自己能给写出来,就是只要前面搭顺了、有这两句,这首诗就成了,这就是汪国真他所说的诗的火花。自己就经常会把那个比如说自己写的一首诗《成功是出色的平凡》,比如说要输就输给追求,要嫁就嫁给幸福,那么自己写这些诗,都是先把这两句突然就冒出来了,也就是所说的诗的火花,然后那自己就知道这首诗成了,成了因为什么,就是因为有这两句,这两句往往是给人印象是最深的。最开始写诗的时候,汪国真并不敢把自己的作品投给知名的报社和杂志,能够在校内诗刊上发表,他就已经非常高兴了。谁料想1979年4月的一天,他突然听到了一个令他激动的消息。他在学校饭堂吃饭,他有一个同学就跟他说,说汪国真,那个《中国青年报》发你的诗了,说他刚刚看过,自己说你别逗我了,自己说我根本没给《中国青年报》投过稿。他说真的,他说我刚刚看过了,后来自己说写的什么内容,他说好像是写校园生活的。因为自己写过这样的一首诗,我自己心里清楚,后来吃完饭自己就去找这张报纸,找到了、找到以后一看,确实是登在1979年4月12日的《中国青年报》上。“晨练,天将晓,同学醒来早,打拳做操练长跑,锻炼身体好。早读,东方白 结伴读书来,书声琅琅传天外,壮志在胸怀。听课,讲坛上 人人凝神望,园丁辛勤育栋梁,新苗看茁壮。”当年,这首稚嫩的小诗《学校的一天》得以在《中国青年报》上发表,极大地鼓舞了汪国真的创作热情。为了能够写出更好的诗,汪国真开始借阅大量古今中外的诗集,用心充实自己。自己说我从普希金那里学到了抒情,从狄金森那里学到了凝炼,从李商隐那里学到了警策,从李清照那里学到了清丽。李商隐他写过什么样的诗呢,身无彩凤双飞翼,心有灵犀一点通。自己觉得李商隐他的诗是很有启示性的,比如春蚕到死丝方尽,蜡炬成灰泪始干,非常形象,而且他这两句寓意很深远。那么自己后来很多诗实际上也是这么学来的,比如要输就输给追求,要嫁就嫁给幸福,也是放在这首诗的结尾。

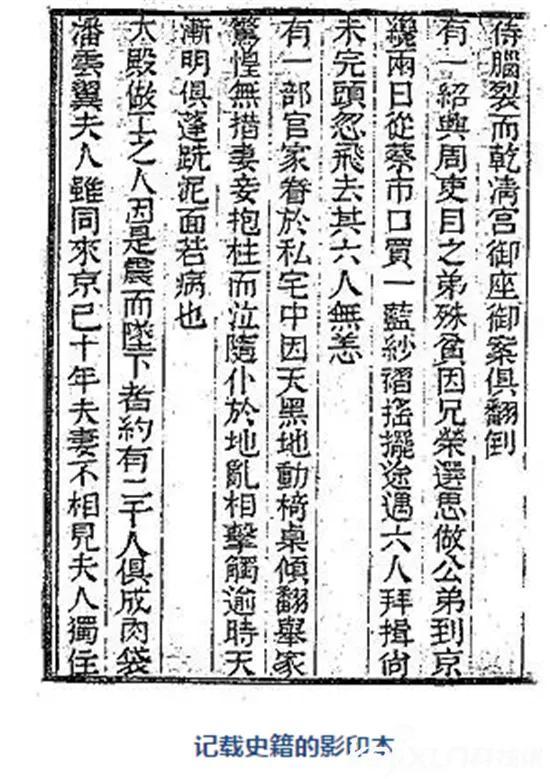

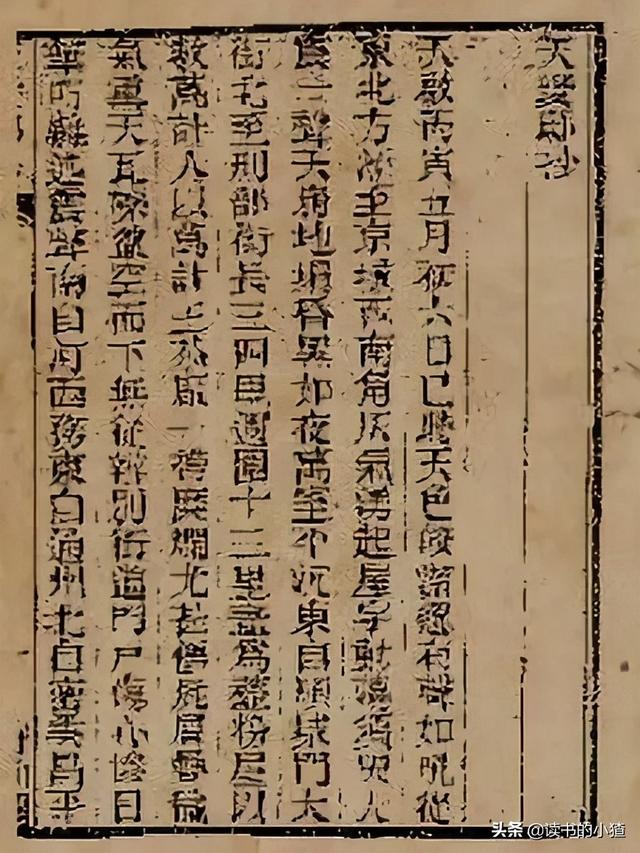

1982年,汪国真大学毕业,进入中国艺术研究院做编辑工作,业余时间汪国真没有放弃写诗,通过不断地学习和大量地创作,他的作品也渐渐成熟,受到越来越多读者的喜爱。到了上世纪八十年代末,《辽宁青年》、《女友》等杂志上陆续开辟了汪国真的诗歌专栏,汪国真也收到了很多读者的反馈。《济宁日报》有一个编辑叫李木生,木子李、木头的木、生活的生,李木生他辗转找到自己,找到自己以后,后来呢、他就拿了一本手抄本,因为自己跟李木生也不认识,他也是七打听八打听地找到自己。他说我们报社有一个小姑娘叫王萍,萍水相逢的“萍”,他说她(王萍)抄了你一整本的诗,我这次出差她拜托了我一件事,就是说在她的本子上能不能给签个名。这是汪国真第一次看到自己诗歌的手抄本,那时候他才知道原来有这么多年轻人喜欢他的诗,期待着他的诗集出版。这个就是王萍的手抄本的复制本,她自己留了一本,然后复制了一份送给汪国真他了,所以他一直珍藏,这个当时已经有二十多年了。当时她很喜欢他的诗,她就抄了这样整整一本,而且她做得非常细致,书里头、她自己给配了插图,自己作了序,这个序是她自己写的序,这个序就是写了她为什么喜欢他的诗,然后她还根据他的诗的不同内容,她还编了一个目录,你看、有年轻的思绪、年轻的心,年轻的风、年轻的季节、年轻的诗絮、年轻的自己、年轻的希望、年轻的朋友、年轻的回忆、年轻的爱。她是根据它的不同的内容、她来编辑成分目录。另外,因为当时自己的诗集没有正式出版,流传的都是这些手抄本,所以她在这个地方、她还特意写上了梦幻出版社,她编辑的这时候是1990年的3月份,总共是七十六页、六十六首,她都写得很清楚。因为有非常非常多像王萍这样的年轻人在抄录他的诗,所以后来这个诗集正式出版以后,这些读者就成了购买他诗集的主要的群体。

,