当我们觉得一个词的解释难于理解时,通常说这个词或其解释太“抽象”。日常语言中,“抽象”这个词几乎成了难于理解的代名词。然而,这不该是“抽象”原本的意思,或者说不该是它的主要意思。

“抽象”的学术含义是从众多物中抽出共同的特征,这样一个过程或方法被称为抽象。“抽象”对应的英文是“abstract”,源自拉丁文,原意是“抽出(draw off)”[1]。例如,人们可以从太阳和满月的形状中,抽出“圆”这个形状作为共同特征,这就是抽象。

这个翻译反映出了中文思维与西方思维的不同。Abstract只含有一个“抽”(draw off)的动作,并没有提示从哪里“抽”,也没有提示抽出什么或抽后得到什么。而中文的这个翻译表明了是从“象”中进行“抽”这个动作的。在中文中,“象”除了其本意大象(elephant)之外,现在通常用于指代一般事物,如对象、现象、气象中的象。此外,既然“抽象”这个翻译有了“抽”的对象(“象”)了,我们是不是也要追问一下其结果是要得到什么呢?

太阳和满月这两个概念对应的“象”(即对象)是不同的,但二者的对象的外形却可以是相同,对二者“抽象”之后得到的是“圆”这样一个“形”。因此,我们可以这样理解:从不同的“象”中抽出共同的“形”,即抽象得形。

象、像、形、相

象与形是不同的。

在中文中,当人们说到“象”这个概念时,想到的不仅是一个事物的形状,还有颜色,局部细节等等,实际上它等同于一个事物能够给予人的全部的内容,因而,“象”可以说是对一般事物的视觉化的概括,是事物所表露出的某一层面的外在。但如果从“世上没有两片相同的叶子”的角度去理解,每个事物表露的外在都是不同的,因此,“象”就可以指代事物本身。“象”被记录下来——无论是变成照片还是被人脑记住,就是“像”。最早,“像”与“象”是分不太清楚的,《说文》:“像,象也。”当然,现在“像”是作为事物的影像去理解了。所以,“像”是对“象”的视觉化记录。从信息角度说,“像”所含的信息必然少于“象”本身所含有的信息。

而“形”则主要指外形,是为了实现目的而对“象”采取的简化。“形”通常是只用线条勾勒出事物的大致轮廓,越简单越好,以便于使用。

“形”与“像”不同在于:“形”在“象”中追求尽可能少的信息,而“像”则是在“象”中追求尽可能多的信息。从这个意义上,我们也可以说,“形”是抽去了“像”而得到的。

当然,有人会指出,西方哲学中,abstract是找出多个物的共同属性,这共同的属性并不一定是“形”即外形或形状,比如,从红色的苹果与红色的花中,可以抽象出“红色”这个概念,再比如,从报纸和书两个事物或概念中抽象出“读物”这个概念。“红色”与“读物”都不是“形状”,因而,把abstract的翻译“抽象”理解为“抽象得形”并不准确。这样的质疑并不是没有道理。然而,我们需要认识到的是,在科学化的现代社会,通过科学工具,我们正在把尽可能多的现实事物视觉化,以此来达到精确传递信息的目的。借助科学工具,颜色本身已经可以在一定条件下凭借波的周期特性在仪器上以可视的形式加以区分,即颜色可以用“形”来表达;至于“读物”这个概念,它的抽象方式是以主体(人)的活动方式进行表达出来的。一个人读报和读书时的活动方式是几乎相同的,而物本身(书和报纸等)是作为活动中的对象被纳入考察的。如果也可以把主体与对象之间的活动方式或活动过程作为依据对物进行抽象,那么“读物”这个概念也可以说是“抽象得形”而来。

问题是这样的操作还能称之为一种抽象方式吗?至少对于“读物”这个概念是可以的,因为“读物”这个概念本身就显示出它是通过这样的抽象方式而来的。“读”本身是个动词,它作为谓词,其主词不可能是报纸或书,而只能是人这样的主体,“读”这个词已经表明“读物”这个概念本身就是在主体与物的关系中对一些物(报纸、书等)的抽象概括而来。对于这种主体与对象之间的活动中抽象而来的“形”,中文有一个字描述得特别好,叫“相”。

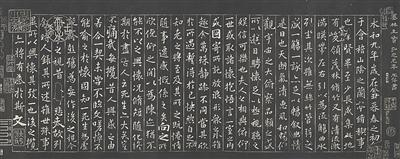

“相”如“象”一样都可以追溯到甲骨文,是个古老的字,直到现在其字形几乎完全没有变化,而“形”与“像”目前却只能追溯的小篆。《说文》:“相,省视也。从目从木。《易》曰:地可观者,莫可观于木”。省视就是仔细查看的意思,查看什么呢?从“相”的字形上看,就是用眼睛观察树木,看它是个什么材。当然,《易》的这句话也表达了在树上远看的意思,但从后世的使用上看,观察树木之意更为符合。从这里,我们可以看到,相之“木”就相当于对象,相之“目”就相当于观察者,而造字者或者学习“相”字的人则相当于第二个主体,来观察第一个主体与其对象的活动关系。“读物”这个概念就是在“相”所表达的场景中,就不同对象与主体存在着相同的活动关系而进行抽象的。而这种活动关系就其可以是可视化的景观而言依然可以归为“像”或多个“象”,因而“相”又可以说是局部地“抽像得形”或“抽象得形”的。

在实际应用中,“抽像得形”即可为“抽象得形”。当物运动时,物(“象”)之运动过程可以用连续的多幅图“像”表示,而“像”就主体的认知而言又代表着“象”,“抽象得形”也是“抽像得形”,由此,“象”之运动过程的抽象,就可以是“像”之抽象所得“形”的连续。因而,在第二个主体看来,第一个主体与对象的活动过程最终也可以用多幅“形”构成的连续过程表达出来。而人可以记忆通过视觉所得的事情的过程,也就能把这样的过程“抽象”成“形”。

Abstract的“抽出(draw off)”之意,强调抽取的这个过程,没有指明从哪里抽出或抽出什么。也就是说,没指出“抽出”这个动作作用的目标和目的,是个纯粹的动词。当然,abstract的“抽出(draw off)”也可能是省略了后面的对象,暗示着一般性地与普遍的任意对象有关。abstract的翻译“抽象”则明确地为“抽”指出了目标,即一般意义上的“象”(对象)。这样一来,“抽象”这个翻译恰恰把原词“abstract”所隐去的那个普遍的任意对象,以一个“象”字表现了出来。尽管就“象”作为被抽的目标是任意对象而言,似乎可表达可不表达,但“抽象”这个翻译毕竟提醒了人们不能凭空“抽出”什么东西来——当人从某个地方抽出了一些东西,那个地方必然应该有对象存在着。因此,“抽象”这个翻译除了符合“abstract”的原意,也反映出中华文化朴素的唯物世界观。

有人可能会说,抽象也可以理解为从事物中抽出它们的象,但所要得到的就是象,即抽象得象。这显然不是抽象(abstract)的本意,因为如果事物或概念能够通过“抽象而得到象”的形式表达,就不会被说很“抽象”(困难)了,而会被认为很“形象”。当我们说一个事物很形象时,意思是直观、容易理解,与抽象是对立的。而人们之所以有时把“抽象”一词作为“困难”来使用,就是因为概念或语言要表达的内容通过一次又一次地抽象而过于远离其对应的“象”的“像”(样子),也就是过于不“形象”而造成的。

抽“象”的结果得到的是“形”,即“抽象得形”。因而抽象的过程就是从“象”到“形”的过程,即“象形”的过程。

[注释]

1. 参考Wiktionary: Abstract; oxford dictionaries: abstract。

声明:本文节选自《哲学象形论的自然哲学应用:基于数学的科学之局限性(上)》第一篇第3章象形与文字。转载需注明出处。

【《哲学象形论的自然哲学应用:基于数学的科学之局限性(上)》电子书已在知乎电子书、京东电子书、亚马逊(中文)、Amazon、当当网、微信读书等多平台上线】

,