孔子是中华民族的圣人,这一点大概可以说是公认的了。但是圣人究竟是个什么样的人?人们凭什么认为孔子是圣人?圣人与人、与神有什么异同?为什么在历史上对孔子极度推崇的不乏其人,对之竭力贬斥的也大有人在?尤其是越到近代似乎反孔的人越多?这些都不是能轻易解答的问题。但有一点是比较肯定的,就是几千年来孔子的形象在中国人的心目中是模糊的,因此可以轻易地为别有用心的人用作推行什么或反对什么的招牌。还有一点也是肯定的,就是几千年来不管人们给孔子贴上什么标签,安上什么罪名,无论怎样非议、谩骂,但孔子从来没有被真正打倒过,更没有消失在历史的尘埃中,这实在是一个值得深思的历史现象。

史学大家余英时先生曾谈到现代儒学的困境,认为儒学的困境从古代就开始遭遇,第一次困境是来自杨、墨,特别是墨家的挑战。第二次困境是汉晋之际新道家反周孔名教的运动。第三次困境发生在晚明,以李卓吾为代表,公开宣称“不以孔子之是非为是非”。但余先生认为上述三次反儒学的思想运动都没有突破中国文化传统的大格局。而现代儒学所面临的困境则是空前的,其根本原因是中国社会在西方势力冲击下开始了一个长期而全面的解体过程,因为“儒学不只是一种单纯的哲学或宗教,而是一套全面安排人间秩序的思想系统,从一个人自生至死的整个历程,到家、国、天下的构成,都在儒学的范围之内”。因此,儒学是通过制度化而在很大的程度上支配着传统文化。但是十九世纪中叶以来,中国传统的制度开始崩溃,从戊戌变法到五四运动,这二十年间中国传统制度的全面瓦解已表面化,“从家族婚姻、乡里、学校各种制度到风俗习惯,其中已没有任何一部分可以站得住的了”。“五四”新文化运动实质上是接纳以“民主”与“科学”为主要内容的西方文化,儒学因而首当其冲,成为反传统的最主要对象。余先生站在历史文化的高度回答了“为什么越到近代似乎反孔的人越多”这个问题。

余先生看到了儒学和制度的联系中断是导致制度化的儒学死亡的原因,同时也看到了这也是儒学新生命的开始。但是儒学的新生命究竟当以何种形式出现和维持?他说:“让我们用一个不太恭敬但毫无恶意的比喻,儒学死亡之后已成为一个游魂了。如果我们因此庆祝儒学获得了新生,那么儒学又将以何种方式维持它的新生命呢?它将从此成为‘游魂’呢?还是要‘借尸还魂’呢?”余先生对自己所提的问题并没有提供明确的答案,这实际上正是他自己儒学思想的困境。一方面他认为“传统儒学的特色在于它全面安排人间秩序,因此只有通过制度化才能落实。没有社会实践的儒学似乎是难以想象的”,另一方面他也看到了“儒学的真正试金石也只能是在实践中所造成的人格,即古人所说的‘气象’或‘风范’。如果儒学仅仅发展出一套崭新而有说服力的道德推理,足以与西方最高明的道德哲学抗衡,然而这套推理并不能造就一个活生生的人格典范,那么这套东西究竟还算不算儒学恐怕总不能说不是一个问题”。当然,他也不主张将儒学变为儒教。如果儒学变为宗教,它就做不到像传统儒学那样,虽然没有自己的制度或组织,却能以一切社会制度作为自己的托身之所,因而对社会的影响可以是全方位的,无所不在的。儒学在现代面临如此大的困境,连这位钱穆先生的弟子,曾获美国国会图书馆颁发的有“人文诺贝尔奖”之称的克鲁格人文与社会科学终身成就奖的具有高深学养与高度社会责任感的现代学人也只能无可奈何地发出诘问:“现代儒学究竟将何以自处?”“如果儒学不甘仅为‘游魂’而仍想‘借尸还魂’,那么何处去找这个‘尸’?以‘家’为‘尸’吗?今天是小家庭制度,孝悌将如何安顿?更如何应付愈来愈显著的个人主义的趋势?以‘国’为‘尸’吗?今天中国人所追求的是‘民主’,这恰恰不是儒学最见精彩之所在。”我们在此真切地看到了一位眼光敏锐而又富于良知的现代文化人的忧患意识。仅仅是提出这样的问题,就足以让我们对他肃然起敬了。

当然,对于儒学为何在现代中国会成为“游魂”,我认为余英时先生只分析了外在的原因,更深层的原因恐怕还在于儒学本身的自我衰落,这种内在的衰落才应是造成儒学在古代的三次困境及在近现代几乎全面衰落的真正原因。

当儒学成为独立于道学、佛学等之外的一门学问时,它已是一种衰落的结果。我们常说“孔孟之道”,这种道体现在个人的学问上可称之为“圣学”,这也是先儒们常用的一个名词,但受西方学术文化的影响后,大家几乎众口一词地用儒学,而不再用圣学。由于学人只用西方的学术方法来研究儒家的文化思想,就渐渐丢弃了儒学学问的根本,将学问做到与自己身心无关,与日用伦常无关,与家国天下无关的纯理论钻研上,这就是我们现在大学教育与研究的现状。又因为这种与道德性命无关的学习法不能真正地解决生命问题,它必定会采用相反的方式来平衡自己,不是将儒学改为儒教,便是转而去信仰别的宗教。这样对个人而言,学习与信仰容易分家,道德与文章容易分途,事业与健康很难兼顾。这种个人的问题扩而大之就是社会问题,也就是会造成社会的情与理之间的严重失衡,从而会导致社会动乱。而圣人之学的核心是心性之学,也即是复性之学。复性之学即是人如何恢复自己的至善本性的学问。复性之学的起步在格物,格物的核心在静存动察,静存动察便是存心养性的功夫,存心养性的功夫即是孔子说的“为仁”,孟子说的“养浩然之气”。如何“养浩然之气”?就是孟子说的“学问之道无他,求其放心而已矣”。如何“求其放心”?即如何去除欲念而找回已经丢失的先天本性?就得从知非改过开始。如何知非?如何改过?如何降伏妄念贪心?没有明师指授,没有长期修习是根本做不到的。所谓圣人,即是尽性之人,也就是完全开发了自己至善之心的人,一言一行无不合理,起心动念绝无私意。孟子又说圣人是人伦之至,也就是彻底尽孝之人,对任何人都怀有爱敬之心。人生的一切问题无不在培养爱敬之心中逐渐得到解决,因此成圣成贤的过程即是成仁的过程。仁者,人也。仁爱之心是人之所以成为人的本质特征,失去了仁,即是失去了做人的资格。因此,成仁便是做人。所谓圣学,就是成圣的学问,也即是做人的学问。这也是人人不得不做的学问,这种学问如做不好,人生就苦,如做得好就能得到幸福快乐。

这么一种对人人都有好处的学问,为什么会逐渐衰落呢?一般认为圣学到孟子那里传承就开始断绝了。孟子的性本善论证明他得到并证悟了古圣传下的“在明明德,在亲民,在止于至善”的大学之道。到了荀子,对性善论已不认同,这说明他并没有得到先天之学的传承。看西方的历史文化演变,似也经历了同样的过程。如果将苏格拉底比作孔子的话,柏拉图即相当于孟子,而亚里士多德则相当于荀子。如此看来,文化的兴衰似跟道运有关,就像一年有四季的轮转一样。

因此,孔孟代表的实际上是上古圣圣相传的大中至正之道,不应将孔子看作狭义的儒家创始人,因为孔子传承的不仅有周公的治世之道,也有老子的治身之道,而实际上对于证悟大道的圣人来说,不应将治世与治身截然分开。因为治世是建立在治身的基础上的。治世是治身的扩大与外用,不能治身何以治世?会治世的圣人怎么会不知治身?在《抱朴子内篇》的《辨问》一文中记载了这么一个故事:“《灵宝经》有《正机》《平衡》《飞龟授帙》凡三篇,皆仙术也。吴王伐石以治宫室,而于合石中得紫文金简之书,不能读之,使使者持以问仲尼,而欺仲尼曰:‘吴王闲居,有赤雀衔书以置殿上,不知其义,故远咨呈。’仲尼以视之,曰:‘此乃《灵宝》之方,长生之法,禹之所服,隐在水邦,年齐天地,朝于紫庭者也。禹将仙化,封之名山石函之中,乃令赤雀衔之,殆天授也。’”葛洪接着说:“以此论之,是夏禹不死也,而仲尼又知之;安知仲尼不皆密修其道乎?”所以清代圣学的中兴人物刘止唐(刘沅)先生说儒家的圣贤即是道家的神仙。只是秦汉以后圣学失传,后人已不明敦伦尽性的内含,体现大道一脉的圣学到汉代逐渐分化为儒道释三教,于是在儒家出现了俗儒,在道家出现了方士,在佛家出现了妖僧。因为修大道是做尽性的功夫,它是要求人不断提高境界的,而提高境界是最不容易的,如无明师指点,很难取得明显的成效。相比之下,修习有形的法术要相对容易一些,也容易出成效,再加上功利心的推动,学人很容易走向重技轻道、重功轻德的歧途。这也是世人容易羡慕神仙而轻视圣贤的一个原因。

正因为圣学的失传,汉唐的儒者在解经的时候由于对圣典的境界缺乏真实的体证,对经义已开始纷争,或者将解经的重 点放到繁琐考证上,已开始将学人从成贤成圣引向做某种专门的纸上功夫。为纠偏,又走向另一极端,出现种种谶纬之书,开始将圣人神化,捏造种种神迹加到圣人头上,试图创造一个不学而知、不教而能、无所不知、无所不能的神人形象,其结果是拉开了圣与人的距离,使人感到圣人高不可攀,不可学,学不了。难怪孔子第十一世孙孔臧对俗儒极其痛恨,说他们“繁说远本,杂以妖妄,难可以教”。

为纠汉唐儒者之偏,有宋儒崛起,他们标榜道统,深探义理,更得佛家禅法之助,遂使经学传承呈一新态。只是他们天资虽高,用功亦勤,惜未得圣师传承,故朱陆于圣人的中庸之道一执尊德性,一执道问学,相持不下,难以调和,遂使内外兼修、动静交养、本末并进、知行合一的圣学功夫或偏于空疏,或陷于密实,也难以真正光大圣学。

只有到了清代,刘止唐先生从野云老人处得到上古大学之道的心性之学,经过多年修习,印证了圣人之道的真实不虚,并通过恒解四子五经及培养弟子,才使中断了两千来年的圣学开始在神州大地重新兴起。近年随着《槐轩全书》的出版,国内外已有不少学人开始关注圣学。可以预言,儒学如要走出现代的困境,非返回到圣学不可。而圣学作为一种人道的根本学问,是超越时代、超越民族、超越国界的,它是真正适合于全人类的学问,也是中国文化在二十一世纪能贡献给世界的最宝贵的文化遗产。

以上结合余英时先生的观点,从内外两方面谈了儒学在中国为什么会越来越衰,圣人的形象在国人心目中为什么会含糊不清,或美丑并存。

现在东西方交往日益频繁,东西文化不断交融,客观上为大道文化重返人间、扎根于世创造了有利的条件。东西方有越来越多的有识之士开始重新认识孔子的伟大,宣传儒家文化思想的书籍也日益增多。如何以通俗易懂的形式正确解读孔子的思想,重塑还原一个真实的、鲜活的孔子形象恐怕是当务之急。而目前像通过故事、绘画等方式来宣传孔子言行思想的书并不多见。这一点,我们可以学一学明代的做法。

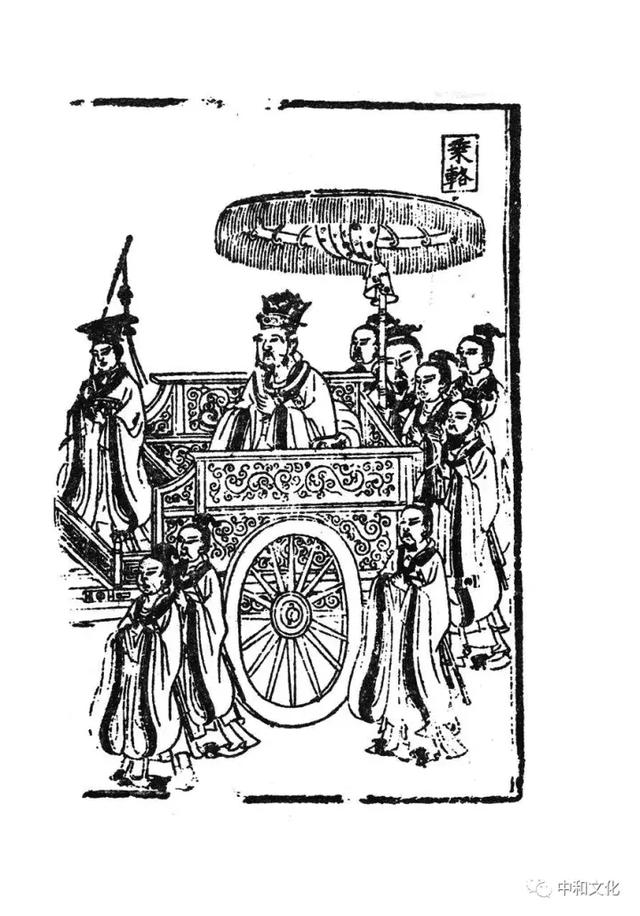

我手头有好几种明代刊行的《孔子圣迹图》,有木刻本、石刻本与绘画本,有点像现在的连环画,基本上都是以文配画。这种做法自然是令人喜闻乐见的,但其缺点是因为空间所限,配画的文字不能太多,这样,故事的完整性与生动性必然会受到限制,这对于鲜明地刻画孔子的形象和传达孔子的思想显然是不利的。为了弥补这一缺陷,决定采取文画相对独立的编排法,于是以内容较为丰富且每个故事拟了标题的北京民社本《孔子圣迹图》为蓝本,并参照明正统木刻本《圣迹图》与明万历石刻本《圣迹之图》整理而成。《圣迹图》以编年为顺序,选取孔子生平事迹最具有历史意义、最能体现孔子的思想与人格的片断,以图文并茂的形式展示了这位被称为万世师表的圣师风采。这些故事片断散见于《论语》《孟子》《孔丛子》《孔子家语》《史记》《左传》《说苑》《韩诗外传》《礼记》《荀子》等书。尤其是孔子九世孙孔鲋所撰的《孔丛子》与孔子十一世孙孔安国编辑的《孔子家语》,对孔子的生平事迹与思想言行有极其丰富而又生动的记载,《圣迹图》从这两本书中选取的故事也特别多。曹魏时经学大家王肃从自己学生孔子后人孔猛那里得到了这两本书,大喜过望。他专门为《孔子家语》写序作注,以广流传。但遗憾的是自宋明以后,不少学者因此二书在王肃提及前的四百年间无人提及,被怀疑是王肃伪造,因此历来不为人所重视。直到1973年从汉墓出土了与《孔子家语》内容相似的书籍,才还此书以清白之身。唐宋后,尤其是近代,在学界刮起了一股疑古之风,动不动将传统的经典定为伪书,这实际上也是儒学衰败的一大表现,功利心强烈的俗儒已无法从境界上判定一本书的真伪,往往凭外在的某些蛛丝马迹随意加欺世盗名之罪于古人。冤枉古人事小,而让世人不信不看真正有价值的经典才是更大的罪过。一方面,反映孔子真面貌的书被定为伪书,使人不敢信,不敢看;另一方面,歪曲孔子的书又大行其道,难怪有这么多的人要反 “圣人”。其实,世人反对的往往是被歪曲了的圣人。

《孔子家语》与《孔丛子》记载孔子的生平与《论语》相比更偏于具体事迹,而《论语》更偏于言论。尤其是《孔子家语》,记事比较详细,人物刻画丰满,而《论语》语言简约,叙事精练,有时因缺乏背景而令人难以理解,因此,二书相辅相成,相得益彰,如相互参照便可得到比较真实而鲜明的圣人形象。因此,在整理《万世师表——孔子生平事迹》时,凡从以上二书中选取的故事只要篇幅不是太长,都按原文完整直译。有些故事同时散见于其它书籍,则选取合情合理者,或选取不同的故事片段加以组合。原文较长的,会酌情作一些节略。除了个别故事为了便于理解而增添一些说明性的语句,整理者一般不作故事的推演。故事的题目基本上沿用北京民社本所拟的标题,只是删去或合并了原本某些故事,而从《孔丛子》和《孔子家语》等书中选译增添了《创设私学》《赞鲁男子》《在齐闻韶》《诫子修学》《诫予尚理》《论圣受命》《仲弓问刑》《礼待叛臣》《君子无忧》《穷不变节》《止由私济》《忘身为甚》《返本修迩》《七教三至》《敬身为大》《曾子耘瓜》《避赐所问》《三恕三思》《三患五耻》《荐贤为贤》《读诗惕惧》《政在尊贤》《忠言利行》《人有三死》《答问鬼神》《人有五仪》《尊贤取人》《季孙问历》《千古至圣》等二十九个故事。整理本的文字参考了孔祥林主编的《孔子圣迹图》以及《孔丛子》《孔子家语》等书提供的译文。

最后谈谈孔子生卒年月日问题。晋代以前孔子生日皆遵《春秋传》记载,《谷梁传》作襄公二十一年十月庚子,《公羊传》作襄公二十一年十一月庚子,而唐陆德明《经典释文》本无“十一月”三字,因上文有“十月庚辰”,也是指十月。又因襄公二十一年十一月没有庚子日,因此二《传》记载的日子实际上是相合的。因《春秋》经文有“襄公二十一年十月庚辰朔”的记载,那么庚子当为二十一日。《史记》作襄公二十二年,比《春秋传》迟一年,如按十月庚子算,则为二十七日。清代学者崔述说:“以为二十二年者,《史记》误尔。《史记》未尝言十月庚子也。以《谷梁》为不可信乎?则十月庚子之文不必采矣。以《谷梁》为可信乎?则固谓二十一年也。何得又从《世家》改为二十二年乎?”不少学者发现,《史记·孔子世家》关于年代的记载讹误很多,有自相矛盾的地方。清代大儒刘止唐先生的孙子,近代有天才学者之称的刘咸炘先生曾写过《孔子生年月日决辨》一文,以令人信服的考据力主应从《谷梁传》。近年,古天文学家王笑冬先生利用现代天文历法对《春秋》二《传》所载的日期与天象作了全面核实,证明记载孔子生日的《谷梁传》用的是以夏正十二月为正月的鲁旧历,而《公羊传》用的是以夏正十一月为正月的鲁新历,从而有力地证明二《传》所载看似相差一月,实则所指相同,即鲁哀公二十一年鲁旧历十月二十一日,鲁新历十一月二十一日,夏历九月二十一日,换算成公历儒略历则为公元前552年10月9日。孔子的卒日记载见于《左传》与《史记》,皆作鲁哀公十六年四月己丑。据现代天文历法可知,《左传》记孔子卒日用的是鲁新历,己丑日为十一日,鲁新历四月十一日为夏历二月十一日,换算成公历儒略历则为公元前479年3月9日。

《万世师表——孔子生平事迹》通过原典的翻译整理,试图重塑还原一个既是圣又是人的孔子形象,一个能为不同境界的人所理解,也能为不同身份的人所效法的人道楷模。但由于本人所学尚浅,对圣人的理解一定有不足与偏颇的地方,因此,整理不当的地方,望读者诸君不吝指正。

余觉中

辛卯十一月初七日

公元2011年12月1日序于抱一堂

丁酉十一月初三日

公元2017年12月20日改定于中和居

,