林冲道:“小人一身犯了死罪,因此来投入伙,何故相疑?”王伦道:“既然如此,你若真心入伙,把一个‘投名状’来。”林冲便道:“小人颇识几字,乞纸笔来便写。”朱贵笑道:“教头你错了。但凡好汉们入伙,须要纳投名状,是教你下山去杀得一个人,将头献纳,他便无疑心,这个便谓之投名状。”林冲道:“这事也不难,林冲便下山去等,只怕没人过。”王伦道:“与你三日限。若三日内有投名状来,便容你入伙;若三日内没时,只得休怪。”林冲应承了,自回房中宿歇,闷闷不已。——《水浒传》第十一回“朱贵水亭施号箭 林冲雪夜上梁山”

每逢武侠相关,多有结拜之举。

说到底,不过是为那句“但求同年同月死”找到最后甚至是唯一的托底。

凭什么一起死?不是因为你我有义气,而是因为一起杀过人。

这事,从古至今都洗不白也回不去。哪怕能逃过对应时代的法律制裁,人心宿命这些,也一概避无可避。

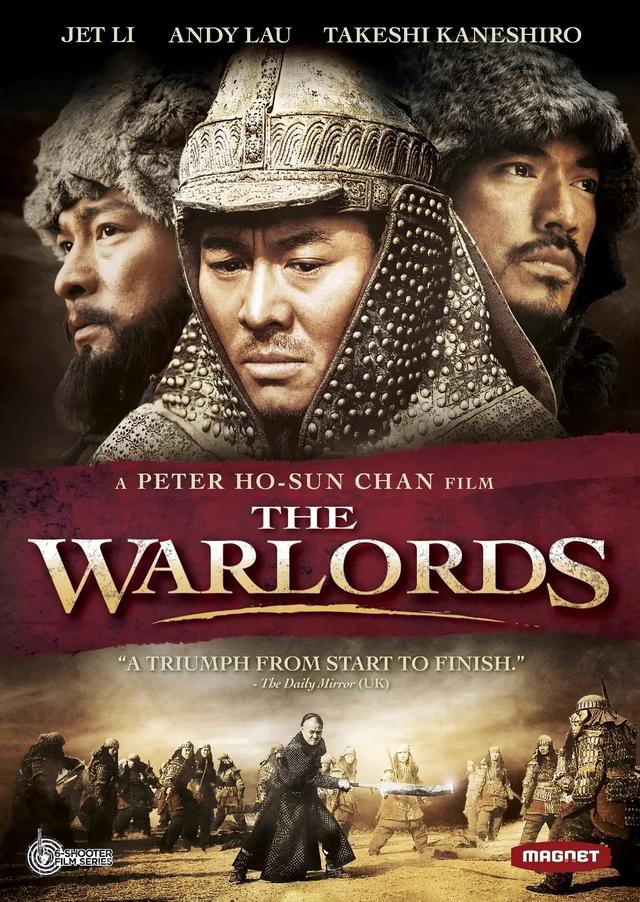

但有这么三兄弟则是,表面上应了誓言、实则应了自己:庞青云低估了命、姜武阳高估了人,赵二虎干脆就是错误地掂量了自己。这便是陈可辛2007年的电影《投名状》的一句话梗概了。

素昧平生的三个人,因为一个投名状就交了心、换了命,这事怎么看怎么像小时候逃学非要死气白咧拽着最爱告状的那个一起一样,不过是给自己找个心理平衡——你告吧,告我就等于告自己。

可看到最后,还是会震惊于姜武阳的执拗和单纯,以及庞青云行尸走肉的一生。至于赵二虎,在某种程度上甚至比姜武阳还单纯,可能跟他的自负也有很大关系。

人之将死其言也善的根本,是看透看清也看轻了几乎所有事情。可这三个人,有一个算一个,临死的时候都连“其言也善”的资本都没有。

庞青云压根就没把投名状放在眼里,姜武阳和赵二虎不过是他的工具人而已。可工具的伴侣到他那又变成了人?这份不平等,违背了投名状的本意,也招来了姜武阳的杀心。但要不是赵二虎被杀,恐怕最后出局的就只有莲生一个女人而已。

姜武阳呢?从最开始就错误的估计了投名状存在的意义。他看清了三个人是一根绳上的蚂蚱,却没看清那根绳子到底是用什么做的——从来都不是所谓的义气啊!

如果说赵二虎单纯,恐怕姜武阳只剩傻了。但细细再看,赵二虎的自负和自欺欺人,在很多时候都占据了上风。

很多年前一堂语文课,某同学因为一句非常主观的回答引得哄堂大笑。但奇怪的是,这句话却一直留在脑海里,时不时就会想起。

那天老师的问题是:水至清则无鱼,这句话要怎么理解?

按理说,不过是背书、延伸、总结那一套。说来说去就是不要对别人有太高的要求。如果喜欢炫技,大可以把下一句“人至察则无徒”也加上去,多说几句。

可那位同学的回答却让老师翻了白眼:水都清澈见底了,所有的鱼都能被看见,不被抓光就怪了。

可能是为了哗众取宠,也可能是真实的自我理解。但过了这么多年却赫然发现:“主动权”这东西,十之八九不在自己手里。水至清则无鱼的本意或归途,大概也是取决于别人更多一点。

就像《投名状》里面的一段段关系一样。

姜武阳看似一眼看到底,可还是被庞青云低估了不是吗?如果庞青云真了解自己的兄弟,或许在他和莲生那段关系里,他该更忌惮的人不是赵二虎,而是姜武阳。

所以姜武阳的人心人性,已经足够清澈,可奈何有人根本无暇顾及。

而当了官的庞青云,走到了食物链上层的时候,居然想着底层人的生死。这是生死大局观?还是为官之道与众不同?说他不清楚自己为民请命会招来杀身之祸,这一点也不无可能。因为他是从鬼门关、死人堆爬出来的,只看得清阴暗面,却望不穿欲望坑。

可跪在太后门外喊出那句话的姜武阳,在其他官僚眼里就恰似那没了鱼的水——你也不过如此,到底不是一路人。留你何用?

写到这里,赵二虎这个人物鲜少提及。因为他活在三个人的中间地带,也像极了现实生活中的很多人。可往往这样的大多数,并不能让观众看到另外的可能,也很难见识到别样的人生。

可不分析这个人物的原因还有一点,他身上的那些特质所导致的结局,恰恰是很多人不想看见的终章。再回过头去看投名状牵住的这三个人,最没可能改变的大概就是赵二虎了。

不知道为什么,总觉得“一时投名状,一世做兄弟”比周星驰电影里的“一支穿云箭,千军万马来相见”听起来还要傻。后者是权势和互相监督给的底气,前者呢?真能像《水浒传》说的那样,大家一起杀了人,同样底子不干净。反正都回不去,所以就要手拉手一起走下去?

听起来颇有点强盗逻辑的意思。

友情就是这样的无解。本就无血缘无契约无法律效应的存在,一开始奔着情趣相投、道同为谋去,结果非要用这些有的没的又毫无约束力说服力的东西,去为其强加筹码和代价。何苦呢~

,