当无聊的美国人认真起来,谁也拦不住他们搞实验研究。

二战尾声,盟军进入德军占领区后,为了解决如何给长期处在饥饿边缘的战犯和平民提供食物的问题,专门做了一项研究实验。贫穷的我是想不到为了这样的问题,还可以专门成立实验项目小组的。

实验是这样的:每天为研究对象提供仅能维持生命的食物热量,这一阶段持续了几个月的时间。饥饿除了让他们的身体变得虚弱,还让他们的思想发生了变化:

“人们开始迷上菜谱和当地餐厅的菜单,有些人甚至会用好几个小时的时间,对两份报纸上水果蔬菜的价格进行对比。有些人开始产生进入农业领域的打算:他们梦想着去开餐厅,从此开启一番新事业......他们丧失了攻克学术挑战的斗志,而对菜谱产生了浓厚的兴趣......而在看电影时,只有与食物有关的情节才会引起他们的兴趣。”

研究的结论是:饥饿俘获了他们的思想和注意力。

稀缺俘获大脑。稀缺造成的后果不仅仅是因为我们会因拥有的太少而感到不悦,而是因为它会改变我们的思维方式,会强行侵入我们的思想之中。

当读到这里时,我被这个实验结果震惊到了。稀缺好可怕,竟然悄无声息地就改变了我们的思维,而我们却没有觉得不对!

快快快,赶快读下去,看看怎么来解决稀缺对思维的可怕影响力?

然而,作者不断地列举了一个又一个研究实验,一直很努力地表达他的主体思想:

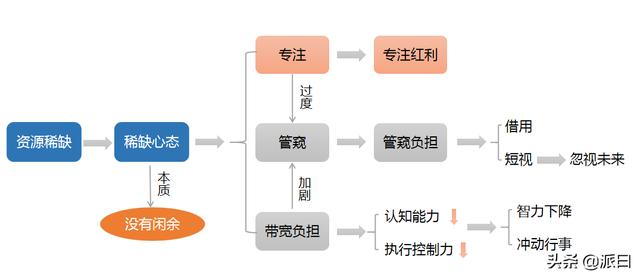

资源的稀缺,会带来稀缺的心态,而稀缺的本质就是没有闲余。

稀缺会俘获我们的注意力,但也会让我们在应对迫切需求时,更加专注,并做得更好,这就是专注红利。

然而,当专注过度时,就会带来管窥效应,即仅关注目前的事情,而忽视了其他需要关注的事项,从而会产生借用和短视的思维和行动。

稀缺的心态还会带来带宽不足,即心智容量的不足。心智容量包含两层含义,一是认知能力,二是执行控制力。当带宽不足时,会导致变笨和更容易冲动行事。而这种带宽负担,更进一步加剧了管窥效应,进而进行恶性循环。

作者用这个系统,解释了为什么穷人更穷,忙碌的人越忙碌,孤独的人越孤独的状态。

百无聊赖地看到最后,作者终于叙述了解决方案:

当专注一件事过度时,通过外力把重要不紧急的事情也放到“管子”里。

节约心智的使用,减少带宽负担,然后在心智容量充沛时,做要事规划。

制造闲余并时刻留有一些闲余应对突发事件。

我只想用一句话回给作者:play a joke.

好了,下面开启我的怒怼模式了。

01 心态“穷人和富人”,是书中出现频率最多的词汇之一。有时,书中的穷人和富人是一种隐喻,但在大多数情况下,指的就是字面的意思。

我不知道作者对穷人和富人是怎么定义的,但我建议作者去读读《事实》这本书,因为他在用有色眼镜看待穷人。

《平凡的世界》中,孙少安和孙少平都是出身贫寒的农家子弟,不知道是否符合作者眼中的穷人。他们两个并没有陷在贫困的恶性循环中,哥哥不仅有田地承包到户的先进思想,还大胆借贷干起来砖厂,并成了万元户。弟弟孙少平吃不饱饭,穿不好衣,但他通过阅读改变了生活方式,改变了价值观,得到了灵魂的富足。

《青铜葵花》中,青铜一家5口人挤在一个小茅屋里,不但没有破烂不堪,鸡飞狗跳,家里还异常的整洁与和谐。用书中的话来说:“从家里走出来的大大小小每个人,身上散发出来的都是干净的气息。”他们会把仅剩的钱拿出来供孩子上学。没有管窥,没有短视,也没有心智不足。

两个例子都属于贫困导致的资源稀缺的例子,但他们并没有产生稀缺的心态,也就不存在作者所说的管窥和带宽负担。

所以,我想说的是,当有一个良好的心态和向往美好生活的灵魂时,面对稀缺,不足为惧。

你可能会说了,这都是小说。不真实。

是,这都是小说,我身边没有穷人的例子。但我知道,现实生活中,从大山里走出来的孩子并不少见。所以,作者的推论在没有稀缺心态的前提下,并不成立。

02 思维模式再来说说作者提到的非洲农民。

非洲农民普遍不除草,因不除草而损失的农作物产量,至少占到总产量的28%。如果他们愿意除草,那么产量至少会增加10%,这也意味着收入会增加20%-30%。但尽管如此,许多农民还是做不到定期除草,以至于让本该到手的收入白白溜走。作者发出了感慨:为什么穷人会无能到如此地步?作者说,不要对他们有所偏见,是稀缺原因造成的。

作者还说:“因为专注,所以拥有专业技能;因为专业,所以有了管窥之见;因为管窥,所以产生了一系列负面后果。”排比句写得真好,但逻辑不通。

我想说的是,是历史、政治、环境、人文、教育等综合因素导致的守旧的思维模式,他们需要经历一场文化复兴。

这里的思维模式是指人们在一定的世界观、方法论和知识结构的基础上运用归纳和演绎、分析和综合等思维工具认识事物、研究问题和处理问题的方式。比作者说的带宽的意义要深、要广。

不是稀缺带来的管窥和负面后果,而是思维模式。

一个评估风险承受能力的小测试:

可以给你1000元钱。你会选择下面哪个选项?

A 直接获得1000元 B 选择抛硬币,正面给你2000元,反面给你0元

我是选择的A。你呢?

好了,现在,我在这个问题前面加一个场景:你是一个拥有千万现金的人。你会选择哪个选项?这次,我会选择B。已经有那么多钱了,不在乎这1000块钱,就当玩玩了。

从这个小测试看,似乎说明了正是因为稀缺,导致了我前后不同的选择。

实际上,首次选择B的人也是大有人在的。那些具备创业特质或者具备高风险承受能力的人,会直接选择B。

我再换一种问法。当你在看到这个测试的时候,有没有发现它出的题目不严谨呢?即不同的场景下,或许会有不同的答案。

以上这些,难道不是思维模式的不同,才会产生不同的答案吗?跟稀缺没关系吧。

03 价值观原文:“权衡式思维是由稀缺所引发的一种思维方式。在稀缺状态下,因为所有没有被满足的需要俘获了我们的大脑,以致我们开始对此念念不忘,开始产生决策难题。”

我一个月只赚1000元钱,算穷人不?这个月我好不容易省出来100元钱,又想吃一顿好吃的,又想买一件新衣服,反正就是非此即彼的选择。符合作者的前提条件吧。

那我到底是选择吃一顿好吃的,还是买件新衣服呢?确实是因为稀缺,我才需要权衡。但我选择哪一个,却是因为我最看重什么,即我的价值观,而不是稀缺。

原文:“有了余闲,我们就会随随便便地买下特色风味的汤罐头。有了余闲,我们就不会觉得一定要去思考这个东西是否真的有用这样的问题。余闲令我们脱离了权衡的困扰,允许我们去购买那些具有一定吸引力的东西,而不去考虑其他因素。”

我的奶奶很有钱,但她一辈子节俭惯了,买东西都会左思右想,权衡值不值得。这不是余闲不余闲的问题,而是价值观的问题。

04 回到饥饿实验回过头来说说让我震惊的饥饿实验。引用马斯洛需求理论,当我们连生理需求都未被满足的前提下,让我们考虑成功和尊重,是不符合逻辑的。我饿得只剩皮包骨了,估计晚上做梦都是大馒头,还得流着哈喇子。饿的时候成天想着吃,难道不应该吗?这本身就是回归动物的本能。

写到这里,我有点恐慌。会不会是因为我压根没读懂,错误地理解了书中的意思,才以为自己击破了作者的稀缺理论呢?

亲爱的读者,你是怎么认为的?

“选管理书籍,先看派曰的书评。不违评,不跟风。”我是@派曰。

,