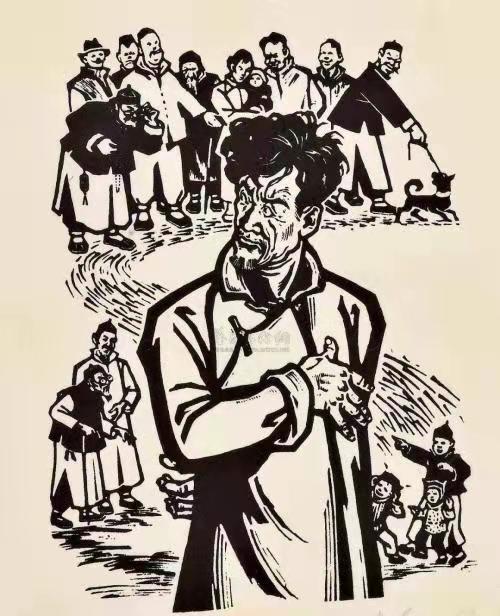

在上一篇文章《鲁迅先生的三段话,道出了人物刻画的精髓》中说到,鲁迅先生能够抓住人物本质特点,用极俭省的笔墨,活化人物灵魂。三段话分别讲了三种人物刻画的方法:眼神刻画,如祥林嫂;语气刻画,如中年闰土;对话刻画,如杨二嫂。

但是鲁迅先生在《狂人日记》中,对“狂人”的刻画,并没有使用以上三种方法,也没有使用外貌描写,主要采用了心理描写。

我们读完小说,脑海中并没有形成鲜明的狂人外貌印象。这是不是鲁迅先生的失误?

事实上,不仅不是失误,反而是成功。

为什么?

鲁迅先生要塑造的是谁?狂人。

狂人的主要特征是什么?“狂”。

这个“狂”与长相有没有关系?难道长相帅的“狂”与长相丑的“狂”会表现出不同的狂态?不会。

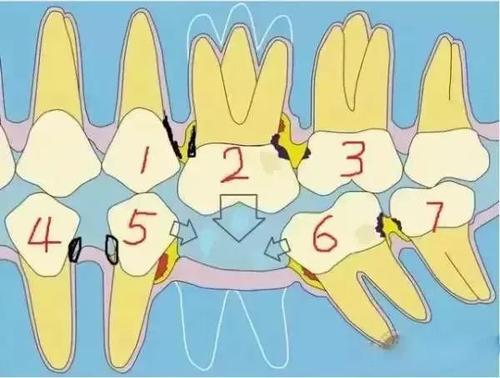

因此,对狂人的刻画,应该突出“狂态”,或者说“狂症”。“倘若画了全副的头发,即使细得逼真,也毫无意思”(鲁迅)。

以“怕”显狂,借狂呐喊狂人的狂症主要是“怕”。怕什么?怕别人害他,怕别人吃他。

因为狂人都有妄想症,总疑心别人对他别有用心。

鲁迅先生只是想写一个狂人的狂态?那就不是“呐喊”了。

狂人就像一只碗,碗里的东西,才是鲁迅先生要端给大家看的。

那碗里的东西是什么?封建礼教吃人的本质。

这就与狂人的狂症——怕别人吃他,完美契合。

契合点就是狂人的妄想来源——看懂了封建礼教吃人的本质,因此怕被人吃。

这样,这狂人就有双重身份,一个身份是真的狂人,另一个身份是觉醒的人,那个众人皆昏“我”独醒的人。因为“我”和大家不一样,因此就对错颠倒,不正常的大家成为正常,正常的“我”反而成为不正常,被大家视为狂人。

这样,鲁迅先生就可以顺理成章地借助狂人狂语,无所顾忌的说出被“仁义道德”遮蔽的吃人真相。

隐晦曲折,用心良苦鲁迅先生为什么要采取这么隐晦曲折的方式,去揭露封建礼教吃人的本质?

一是社会环境的需要。伟人毛泽东说:“鲁迅处在黑暗势力统治下面,没有言论自由,所以用冷嘲热讽的杂文形式作战,鲁迅是完全正确的。”杂文如此,小说也如此。

二是呐喊效果的需要。清末被封建礼教毒害的悲剧人物比比皆是,大家都一样,见怪不怪,习以为常,一般的人物根本起不到猛烈激醒民众的效果。这就需要一个不同的人物造成认知冲击,掀起狂飙突进的反抗封建热潮。

既然“正常人”都沉默、愚昧、怯懦、妥协,那就写个“不正常的人”,塑造一个看清封建吃人本质,敢于振臂呐喊的人物——狂人。

自洽相容,丹青妙手这种让狂人“从头直冷到脚跟”的“怕”,鲁迅先生是怎么刻画的?一是眼神脸色引起的“怕”,这是狂人的症状。二是看到封建礼教的吃人本质引起的怕,这是觉醒人的担心。

一是眼神脸色引起的“怕”,这是狂人的症状。

“不然,那赵家的狗,何以看我两眼呢?”

“今天全没月光,我知道不妙。”

“赵贵翁的眼色便怪:似乎怕我,似乎想害我。”

“还有七八个人,交头接耳的议论我,张着嘴,对我笑了一笑”。

“前面一伙小孩子,也在那里议论我;眼色也同赵贵翁一样,脸色也铁青。”

“似乎怕我,似乎想害我。”

诸如此类,不仅是人的眼色、脸色,连狗的眼色、月光的“脸色”都成了使他害怕的来源,一个心中住了魔鬼的狂人心态就此惟妙惟肖起来。

更妙的是,狂人把别人对他不善的眼神脸色,都归因于曾经踹了一脚“古久先生的陈年流水薄子”这件事。这种风马牛不相及的归因,更显其狂症的严重。

“我想:我同赵贵翁有什么仇,同路上的人又有什么仇;只有廿年以前,把古久先生的陈年流水簿子,踹了一脚,古久先生很不高兴。赵贵翁虽然不认识他,一定也听到风声,代抱不平;约定路上的人,同我作冤对。但是小孩子呢?那时候,他们还没有出世,何以今天也睁着怪眼睛,似乎怕我,似乎想害我。这真教我怕,教我纳罕而且伤心。”

二是看清封建礼教的吃人本质引起的“怕”,这是觉醒人的担心。

觉醒——

“凡事须得研究,才会明白。”这一研究不要紧,狂人就看到听到许多吃人的事情。

女人骂儿子:“老子呀!我要咬你几口才出气!”狼子村打死一个大恶人,几个人便挖出他的心肝来,用油煎炒了吃,认为这样可以壮壮胆子。

古来时常吃人,历史的每页上都写着“仁义道德”,可字缝里都是“吃人”两个人。易牙蒸了他儿子,给桀纣吃。大哥给我讲书时亲口说过可以“易子而食”;不好的人不但该杀,还当“食肉寝皮”。大哥还说过,爷娘生病,做儿子的须割下一片肉来,煮熟了请他吃,才算好人。

由此“我翻开历史一查,……都写着“仁义道德”几个字。……从字缝里看出字来,满本都写着两个字是“吃人”!”

质问——

“历来惯了,不以为非?丧了良心,明知故犯?”

“从来如此,便对吗?”

呐喊——

“你们可以改了,从真心改起!要晓得将来容不得吃人的人,活在世上。”

“没有吃过人的孩子,或者还有?救救孩子……”

鲁迅先生在写给朋友许寿裳的信中提到:“偶阅《通鉴》(资治通鉴),乃悟中国尚是食人民族,因成此篇(《狂人日记》)。”

鲁迅先生竟能把狂人的狂症与觉醒人的呐喊,天衣无缝地溶于一篇,且自洽相宜,相得益彰。这样的丹青妙手,令人叹服。

《狂人日记》中对“狂人”的形象塑造方法,让我们领悟到,刻画人物,选取什么样的方法,取决于主题表达的需要。只要能体现人物本质特点,彰显小说思想主题的方法,就是好方法。

,