战国时期,以血缘为纽带的分封制退出历史舞台,以地缘为核心的郡县制逐渐发展起来,城邑数量也随之大发展,关中及周邻地区城邑相较于春秋时期有了进一步的发展。继春秋时期之后,秦国继续东进,将都城迁徙至关中中部地区。

城邑分布及特点

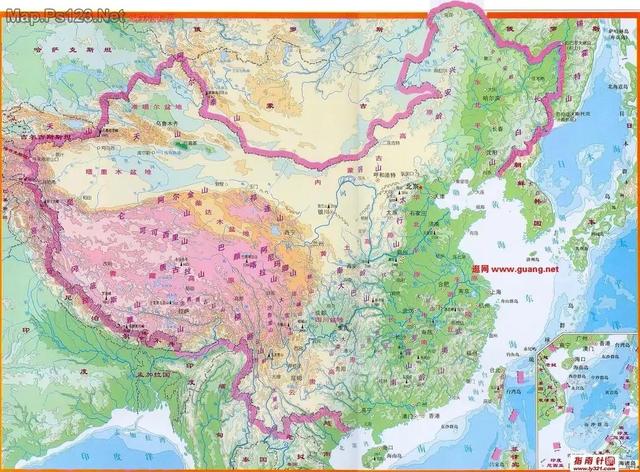

依据观察战国时期关中及周邻地区城邑遗址的整体分布情况,可以发现该地区城邑共31座,大致分为三个部分,即关中中西部、关中东部以及陕北高原地区。关中中西部地区城邑主要分布在泾渭之会、漆渭之会以及汧渭之会,分别为中部的咸阳城、渭城故城、杜县故城、芷阳故城、株阳城、美阳故城、邰县故城、好畤故城和田市城址以及西部的秦都雍城。关中东部城邑主要分布在洛渭之会以及黄河沿岸,分别为阴晋故城、宁秦故城、重泉故城、瀓(征)邑、牛堡泉、居安城址、旧函谷关城、商邑故城以及武关城址。陕北高原地区城邑主要分布在黄河、无定河及其支流沿岸,分别为圣佛峪古城、高奴故城、白地滩城址、袁家砭城址、米家园城址、九龙山城址、石刻峁城址、墩渠、思家塘障城。

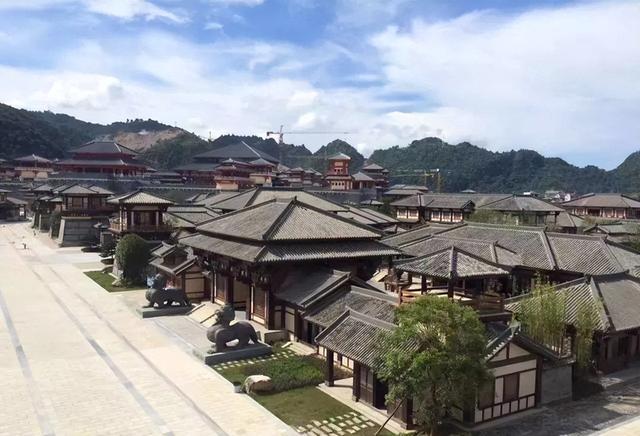

观察城邑等级分布情况,关中中西部地区11座城邑中,除了关中西部的雍城外,其余皆为新增城邑。其中规模为第一等级的有咸阳城和前都城雍城。咸阳城位于渭河的北岸,是继西周时期丰镐之后出现在关中地区中部的第二个大城市以及国家级的行政中心,也是当时秦国最大的政治、经济、文化中心。第二等级的株阳城、芷阳故城,其中株阳城为秦国都城之一,据史载,秦人株阳立都34年,“北却戎翟,东通三晋”,距离河西之地以及魏国也很近,表明其战略地位十分重要,株阳城位于咸阳城东北部,田市城址在其东部,两城对咸阳城防御的屏藩作用极其重要。芷阳故城,秦昭襄王时设芷阳县,位于渭水南岸霸上,向东可达崤函通道,向南可达武关道,交通极为便利。

第三等级的杜县故城、位于咸阳城的南部,通往古吴、楚武关道上必经之地,是秦国军事重镇。邰县故城,秦孝公置邰县,地处雍城与咸阳城的中间地带,渭河与漆沮交汇地带,水陆交通发达,在一定程度上起到两个都城连接的枢纽。第四等级的美阳故城,位于渭河北岸,秦孝公在商鞅变法时所置县邑,“或谓之美阳关,以其地当控扼之要也。”推测处于当时交通重要之地,并有秦离宫高泉宫。频阳故城,地处关中平原边缘与黄土高原交界地带,北可通上郡,是联系咸阳与上郡的交通纽带。等级不明的渭城故城、好畤故城,都处于西出咸阳向西北地区通道上,渭城毗邻咸阳城,人口稠密,商业发达,交通便利;好畤故城地当秦陇之要冲,并且是秦国的祭祀圣地。

综上,关中中西部地区城邑分布总体态势来看以第一等级咸阳城为中心呈半环状分布。都城咸阳居于关中平原的地理中心,并且成为四周城邑拱卫环绕的中心,从东北到西南分别为频阳故城、株阳城、田市城址、芷阳故城、杜县故城几乎都位于交通要道或战略之地,联合缔建了以都城前线株阳城为中心的军事防线,守卫咸阳的东部主要门户。邰县故城、美阳故城以及好畤故城组成西部防线,守卫都城咸阳的西部门户,同时起到连接雍城和咸阳进行交流的作用。这些城邑对咸阳城呈现出明显的半环绕或军事防卫态势,等级较高,分布较为均匀。此外,关中西部地区只有雍城一座城邑,虽然等级高但其周围没有明显城邑集群或环绕,表明了战国时期关中中部地区地位的上升,西部地区地位有所下降的大趋势。

关中东部地区的10座城邑中,夏阳故城、瀓邑规模为第二等级,重泉故城、商邑故城为第三等级,阴晋故城、宁秦故城、牛堡泉和武关城址为第四等级,居安城址、旧函谷关城等级不明。其中第二等级的瀓邑故城,被秦占据后,于战国时期后设县,发现有城邑附近有秦筑长城的烽燧遗迹,仍然以军事防御为主。夏阳故城,平面呈长方形,城墙夯筑。有学者推测为晋少梁故城,是春秋时秦晋两国争夺要地,战国时期属魏,后被秦取之,改名为夏阳并置县,夏阳城靠近汾水注入黄河入河口处,可能是沟通河东地区与河西地区的重要关口。

第三等级的重泉故城,据史载,战国秦简公时“堑洛,城重泉。”为了抵御魏国的入侵,秦国沿洛水西岸修筑长城,并建造重泉城,城址平面呈长方形,夯筑城墙,现存墙体残高4米,宽4米,是秦国在河西之地屯军用来自保的军事重镇。商邑故城,秦国所封商鞅的封邑,临近关隘武关城,位于商洛、南阳道上,平面略呈长方形,出土了大量的兵器,如铜剑、铜戈等,与武关城唇齿相依,共同守卫关中地区。阴晋故城大约建于战国初,位于黄河拐角以西以及崤函古道上,毗邻秦魏交界的长城,城邑平面呈椭圆形,城墙分方块版筑而成,夯筑坚实,是魏国边境的军事性城堡,后被秦占据,“六年,魏纳阴晋,更名为宁秦。”并设县迁至魏阴晋故城以东5公里处,即宁秦故城所在地。

宁秦故城平面略呈长方形,墙垣夯筑,残高1.36.5米,宽6.29.7米,为秦军事性城堡。牛堡泉,俗称“淤泥城”,位于长城西侧的山顶上,平面呈不规则方形,系长城线上的障城。武关城,地处秦楚两国交界地带,两国多次交战于此,后秦国置武关城,武关城北依少习山,南濒险要之地,平面呈长方形,是扼守商洛、南阳道进入关中的关隘。等级不明的旧函谷关城,秦从魏国夺取崤函之地后设置函谷关,东部为陡峭的太行山脉,向西为狭窄地带连接高原,南部为秦岭,北边毗邻黄河,地处崤函通道,战国晚期抵挡了其他诸侯国对秦国的多次进攻,是秦国非常重要的军事关隘。

陕北高原地区10座城邑中,除圣佛峪古城为第三等级外,高奴故城、白地滩城址、袁家砭城址、米家园城址、九龙山城址、石刻峁城址、墩渠、思家塘障城、以及杨庄窠城址皆为第四等级。可以看到该地区的城邑分布在黄河与无定河及其支流两岸众多的冲积地带,城邑间规模等级相差不大,没有明显隶属关系,总体散布比较均匀,并未形成以某个城邑为中心的城邑等级体系。无定河流域地处秦国与北方游牧民族的边界地带,也是秦国与北方游牧民族的交通要道以及秦昭王长城沿线。

秦昭襄王向西北起兵灭义渠,为巩固胜利成果以及防止义渠夺回失地,采用了在北部边界修筑长城的措施。《史记匈奴列传》载:“秦昭王时……于是秦有陇西、北地、上郡,筑长城以拒胡”。秦国在长城沿线设置了大量的军事堡垒及边城,其中分布于无定河及其支流沿岸的7处城址中,如思家塘障城、石刻峁城址、墩渠城址、袁家砭城址面积均在10万平方米以下,城垣周长在1000米以下,可见该地区城邑军事防御职能十分显著。此外,第三等级的圣佛峪古城,位于长城西侧300米处,似为长城的障城遗址,平面呈不规则梯形,南北长约1.5公里,东西宽约1公里,分内外两城,外城不清,城墙夯筑。第四等级的高奴故城,在秦国战胜魏国之后,魏国纳上郡予秦,秦置高奴县,属上郡,平面略呈三角形,城墙夯筑,为秦直道途径之地。

综上,可以发现战国时期关中及周邻地区城邑相较于春秋时期的城邑数量有大规模地增长,随着秦国疆域的扩大,城邑数量也在大规模增长,城邑等级也随之增长。在关中西部地区的城址群里第一等级的秦的前都城雍城外,规模最大等级最高的城邑出现在关中中部地区的城址群里,即秦新都城第一等级的咸阳城,还有规模较大等级较高的芷阳故城、株阳城。至战国中期献公迁都至株阳,商鞅变法后,又迁都至咸阳,咸阳城是当时秦国的政治、军事、经济、文化的中心,后来随着秦国统一六国,争霸天下,咸阳城随之从一座诸侯国都逐渐发展成为规模宏伟的帝国都。

城邑营建方面,除了关中西部都城迁移,关中中部地区形成了咸阳城邑群,剩余多集中关中东部以及陕北高原地区,这与秦国进行长期的战争有着密切关系。关中东部及陕北高原地区的城邑都地处交通要道或战略要地,分布在都城咸阳的东部、北部,对于保卫咸阳城具有非常高的军事价值。城邑功能方面,除都城咸阳城是集政治、经济、文化为一体的城邑,其他城邑在职能表达方面多侧重于军事防御。整体上,秦国的城邑分布更为集中,开始围绕都城出现半环状城邑集群,区域之间的联系更加密切。此外,咸阳城邑群中等级较高城邑分布最多,关中东部的等级较高的城邑分布次之,陕北高原地区的等级较高城邑分布最少,仅一座第三等级的城邑,可以发现在都城周围的城邑等级要大于远离都城的城邑。

历史文献记载的城邑

依据战国时期文献记载中关中及周邻地区城邑遗址的整体分布情况,可以发现该地区城邑共32座,大致分为四个部分,即关中西部、关中中部、关中东部以及陕北高原地区。关中西部地区文献记载的城邑主要分布在汧水和渭水沿岸,分别为陈仓、雍、小虢、平阳、郿以及杜阳;关中中部地区文献记载的城邑主要分布在泾水和渭水沿岸,分别为咸阳、泾阳、株阳、蓝(蓝田县)、杜县、长安、高陵、杜邮、轵道、芷阳、蕞、丽邑、谷口、戏、云阳、好畤;关中东部城邑主要分布在洛水和渭水沿岸,分别为频阳、重泉、彤、郑县、武成、阴晋、大荔、元里、合阳以及少梁(夏阳)。陕北高原地区文献记载的城邑主要分布在黄河沿岸以及洛水河沿岸,主要为雕阴。

观察文献记载城邑等级分布情况,关中西部地区5座城邑中,雍为第一等级,陈仓、小虢、郿以及杜阳第四等级。关中中部地区16座城邑,咸阳、泾阳、株阳为第一等级,蓝田、长安、高陵为第三等级,杜县、谷口、云阳、戏、杜邮、轵道、芷阳、蕞、丽邑、好畤为第四等级。关中东部地区的10座城邑中,大荔为第二等级,频阳、重泉、郑县、武成、阴晋、彤、元里、合阳以及少梁为第四等级。陕北高原地区文献记载的城邑雕阴为第四等级。可以发现战国时期文献记载的关中及周邻地区规模最大等级最高的城邑主要出现在关中中部地区的城址群里,即第一等级的咸阳、泾阳和株阳以及关中西部地区前都城雍城。

通过文献记载与考古发现相对比,可以发现该地区战国时期考古发现的城邑与文献可考的城邑在总数量逐步接近,谭其骤先生编著的《中国历史地图集》中总结该地区春秋时期见于记载的城邑共有32处,而考古发现为31座。且在城邑等级方面,具有一定联系。尤其以咸阳城邑群为主,城邑的规模等级与文献记载的城邑行政等级联系密切。秦孝公时期收复河西之地后,关中东部地区就是与关东对峙的前沿防线所在。频阳故城、夏阳故城、重泉故城的城邑可以防御魏国跨黄河而建造的军事重镇,与文献记载相符合。

中原地区城邑分布对比分析

依据战国时期中原地区城邑的整体分布情况,可以发现该地区城邑共200座,城邑分布整体上较为均匀,城邑仍然呈集群分布,各区域之间城邑分布开始逐渐打破相对隔离状态,联系较为密切。考察其分布情况,大致分为四个大区域,即环嵩山地区(东周王畿、韩国控制范围)、山西中南部(魏国控制范围)和太行山两侧地区(赵国控制范围)以及关中及周邻地区(秦国控制范围)。环嵩山地区的城邑分布依然是中原地区城邑最稠密、规模较大的城邑集中分布的地区;山西中南部和太行山以东地区的城邑较春秋时期进一步增长,分布相对较为密集,关中及周邻地区的城邑分布也有大规模增长,但分布相对稀疏。

环嵩山地区城邑数量共有75座,较春秋时期有所增加,数量较多,分布较为密集,其中新建于战国时期的城邑约有40座,占总数的一半以上,主要分布在嵩山以东地区的北部和南部,其中第一等级城邑1座,第二、三等级城邑数量较多,反映了在郡县制的发展下,较高等级城邑也得到了发展。山西中南部的城邑数量为44座,太行山两侧地区的城邑数量为50座,均较春秋时期大规模增加,城邑数量激增,其中新增城邑多分布在晋西南地区以及太行山东麓以及晋北部地区。

山西中南部的第一等级城邑共有3座,第二、三、四等级城邑均有分布,且都围绕大型中心都邑。太行山两侧地区的第一等级城邑为1座,第四等级城邑分布最多,且围绕着第一、二、三等级城邑分布,形成了多个等级较高的城邑小集群,遍布太行山两侧地区的交通要冲或边疆地区。反映了郡县制进一步发展的同时,中央集权和领土意识也在逐渐加强。关中及周邻地区的城邑共31座,与中原其他地区城邑数量的差距相比春秋时期有所减少,仍存在一定差距,但在城邑等级上有较大变化。其中第一等级城邑2座,第二、三等级城邑分布较多,且都位于交通要道和边疆地区。

依据张雅雅的战国时期环嵩山地区城邑研究,韩国城邑在数量和分布密度都明显高于嵩山以西的东周王畿地区,韩国的城邑模式继承了春秋时期郑国的城邑模式,伴随着郡县制的进一步发展,区域之间交流日益密切,逐步形成了几乎覆盖整个环嵩山地区的城邑网络。依据李春燕的春秋时期晋文化区城邑研究,魏国的城邑模式主要延续了春秋时期的晋国城邑分布模式,表现为城邑分布较为分散,没有形成明显的城邑集群,区域之间的联系性相比韩国较弱且新建的城邑规模普遍较小;赵国城邑组织结构具有独特性,新建城邑数量最多,城邑多分布在边境或交通关隘处,以开拓为主。

综上所述,可以发现,战国时期处于分封制向郡县制转变的重要历史时期,诸候间争霸战争频繁,领土概念意识明显,各国纷纷增筑更多的城池来加强对领土的控制。各区域间的城邑分布均有着环状政区的布局特征,环嵩山地区以韩国为代表的城邑仍延续了春秋时期郑国具有唯一都城性;而山西中南部的魏国延续了春秋时期晋国城邑结构,组织分散,各区域联系不紧密;太行山两侧地区的赵国城邑布局带有浓厚的军事因素,受地形影响,城邑分布东西不均匀。而关中及周邻地区的秦国城邑也开始建设环绕都城分布的城邑布局,以及在交通沿线设置关隘,但城邑数量仍少于韩、赵、魏,秦国在筑城建树上较小,可能由于战国中期以后,秦国对外呈现进攻态势,战争主要在关中地区以外展开,无城破国灭之虞,城邑的建造需求较小,自然没有提到议程上来。

此外,还可以发现秦国在战国时期已经开始接受先进的城邑发展理念,其中韩国具有唯一性的城邑布局对秦国产生了深刻的影响,为秦统一后推行中央集权制度奠定了基础。

,