本公号所刊文章,除特别说明外,均为原创

丁亥(1647)五月十四日,清廷“非正式钦犯”、前朝国子监生侯岐曾因隐匿义士陈子龙在松江被杀,他写了近一年半的日记也于被捕前一天戛然而止。

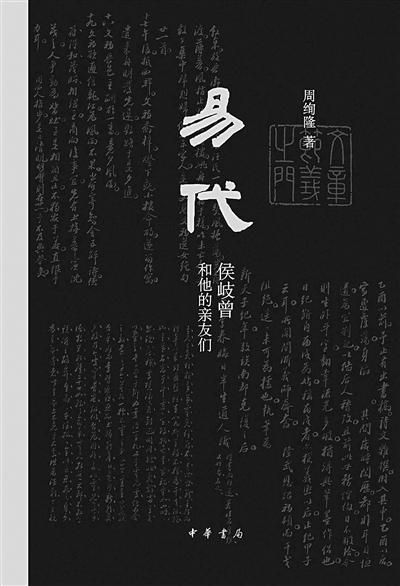

三个月前即正月二十九日,这位嘉定文人纸笔对话时曾说:“予对侄云:吾之寓意书籍,非独销愁,实以雪恨,此胜白送日子几倍耶!”《易代:侯岐曾和他的亲友们》的作者周绚隆将这句私人独语概括为“读书雪恨”四字,虽未专章就此问题铺陈敷衍,但侯岐曾精神世界中的恨和愁已全然成为周绚隆解读易代之际士人心路的全部基础。

明清易代之际,横扫关内的满清在民风素称“柔脆”的烟雨江南推行“剃发令”时,遭到了袖手谈心性的士人规模空前的抵抗,学者赵园对这一奋争极为看重,认为“明清之际这一台史家所乐道的大戏,是赖江左大夫的出色表演,才能有其持久魅力的”。以往的研究中,士人的抵抗被格式化、样板化了,其个人的生活状态和内心世界已被慷慨悲歌的评价指代,进而成为殉国殉道或王朝政权更迭之下的超人人格。由此,更进一步被抽象为如何处理汉人的优越感和历史记忆、如何建立一个包容性更强容纳多元民族文化的政治体制等等宏大问题。

显然,周绚隆是赞同这种整体性判断的,但侯岐曾的日记显然颠覆并重新塑造了他的认知。《易代》试图通过侯岐曾和他的亲友们这一“家”的命运去观察“国”变,但出发点却是历史黑洞中鲜活的人物及其丰富而不忍直视的内心世界。周绚隆切入微观史学的努力是理性的、有意为之的:“依据日记、私人书信、回忆录和诗文作品,来还原和描述侯岐曾家族几代人在明清易代之际的价值选择和人生际遇,并由此观察这段历史的所谓‘过程’,就成了我后来努力的方向。”

侯氏一家,书香世代。岐曾父震旸,万历三十八进士;他有三子,峒曾天启五年进士,岷曾未婚早亡,岐曾国子监生。满清入关后的顺治二年,嘉定城破,负责防务的峒曾及其四子中的二人殒身,岐曾奉母及家人远遁避祸。次年正月初一岐曾开始写日记,“以备后人稽考”。第二年因藏匿抗清领袖陈子龙被捕,三日后遇难,日记停留在被捕前一天。

值得注意的是,在给清廷的奏报里,侯岐曾甚至连名字都没被提及,“可以说他连正式的案犯都算不上”,然而就是这个非正式“罪人”留下的日记,让我们留意到了宏大的家国叙事中“一直被忽略的家族和他们的世界”。

金兹伯格在《乳酪和蛆虫:一个16世纪磨坊主的精神世界》中声称,今天的历史学家“正越来越多地转向了那些被前人置之不理的、丢弃的,甚或是完全忽视的问题。”周绚隆以微观史学范式观照侯岐曾及其亲友们,恰恰基于如下两个“被前人置之不理的、丢弃的,甚或是完全忽视的问题”:一是士人在国变时究竟有没有一心赴死之愿?一是士人所遭受的究竟哪些是愁哪些是恨?

周绚隆的研究颠覆了我们以往对殉国者的观点,“不论陈子龙还是黄淳耀、侯峒曾等一批烈士,原初并没有殉国的计划,他们的死有着许多未曾预料的原因,特别是陈子龙,他死得很不甘心……夏完淳的诗句‘谁不誓捐躯,杀身良不易’,其实道破了大多数人的内心纠结。”即便是名满天下的傅山,虽“深自咤恨,以为不如速死之为愈”,更作《不死》诗以示羞惭,不终也苟全其身?

剖析侯岐曾的个人遭遇和心路历程,会发现国破家亡和日常屈辱既泾渭分明又纠葛不清——国破家亡已是既定事实,奔波流离、周转打点是侯岐曾必须面对的生活常态。侯岐曾尝表示,其“生趣已尽,止为侍母全孤,留此残生”,但因其家本为望族,又和前朝关涉不断,故常如“惊弦之鸟”,不断更换名姓,在“须防耳目”中度日。他碰到的最大的问题是作为前朝忠臣、新朝罪人如何避免籍没家产和追缴租税。“他的应对之策是分别行贿督抚和县令,同时打点一些重要的胥吏”,同时,还要应对赤裸裸的“来自各方的敲诈和需索”。尽管终日周旋,其“自籍令一下,惟与藐孤痛哭相对,从此枯鱼之肆也”“钱财用尽,事难挽回”之态一直持续到被捕之日。家庭聚散财富得失之痛甚于夷夏之争新旧之辨,侯岐曾以世家、文人之身饱受新朝、人事之辱,此天然驱使其更念想前代,虽“时时恐蹈危机”,仍思“天下事何不可为耶”,以致包庇陈子龙,祸及自身,以小配角的身份和夏完淳同日赴难。

侯岐曾日记中有十三处提到“书籍”,其中多是搜集和料理事宜。由此可知,侯氏“寓意书籍”,虽自称“非独销愁,实以雪恨”,但愁和恨是一体两面,不可分割。“用遣无聊”也好,“销愁”“雪恨”也罢,都可看作是以抒怀或志道的代词。侯岐曾在日记自序中称“且前此世务倥偬,日不暇给,今则坐卧斗室,翻幸流光多暇,犹得与笔墨作侣也”,“执笔为新天子纪年,敬俟南都克复之后”,也不仅仅试图以墨酒浇胸中块垒。

侯岐曾的“读书雪恨”和吴宓的“学问存国”有异曲同工之妙。一九一四年四月六日,吴宓日记中说:“晚,与锡予谈,言国亡则吾辈将何作?余曰:上则杀身成仁,轰轰烈烈为节义死,下则削发空门遁迹山林,以诗味禅理了此余生。如是而已。锡予则谓,国亡之后不必死,而有二事可为:其小者,则以武力图恢复;其大者,则肆力学问,以绝大之魄力,用我国五千年之精神文明,创出一种极有势力之新宗教或新学说,使中国之形式虽亡,而中国之精神、之灵魂永久长存宇宙,则中国不幸后之大幸也。”这种“断不可弃书,断不可卖书,宁受人讥骂,亦必大量细心保存书籍”的思量和做法,按周绚隆《中国文化的殉道者》一文来看,都是“在为后世留播文化种子”。

在《易代:侯岐曾和他的亲友们》前言中,有一语可为“读书雪恨”按语:“时至今日,每次重读这部日记,总有一种奇怪的感觉,仿佛他的作者重新恢复了生命,直接和我对话。”旧朝不再,道文犹存,泣血兼无奈,斑斑在目,侯岐曾以书籍销愁雪恨,还真做到了。

作者|李瑾

编辑|罗皓菱

,