前两年回老家,碰到一个发小,好久不见,上前寒暄。对方一句普通话问候(只是调变了,词还是老家发音),我竟然结巴了,不知道该怎么交流,是用普通话还是方言。弱弱用方言聊了几句便草草终结话题,最后问了一句他是不是不会说方言了,回答已经不会说了。

前两天去吃麻辣烫,听口音老板竟然是老家的人,惊喜,便多聊几句,老板一开心多送了几串油豆皮。刚好饭点,旁边学校,吃饭学生比较多,我观察了下,老板夫妻两个人竟然都不会说普通话,更说不来当地方言,和学生交流起来很困难,好在味道不错,学生有耐心。每每同时有两三个人和老板娘说话的时候,老板娘总反应慢很多。

一个是外面呆了几年忘了说方言,另一个是外面待了几年只会说方言。

贰“唯一能够区别你是哪里人的,不是你身上的衣服和开的车子,而是一口地地道道的方言。”

——汪涵

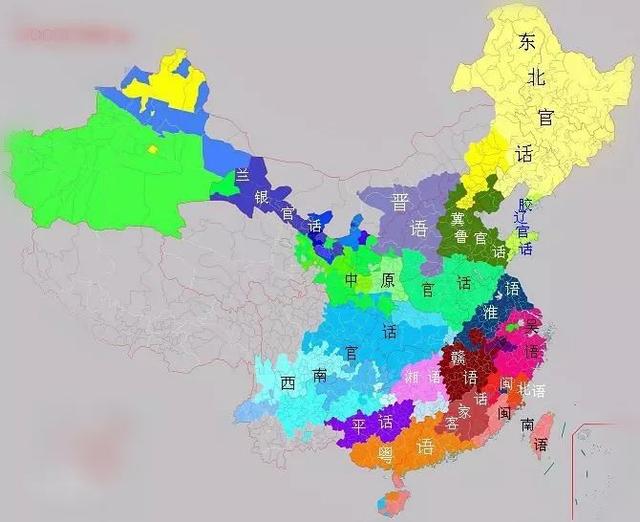

中国语言包括少数名族语言和汉语。汉语方言分为七大方言区,即官话方言:吴方言、湘方言、客家方言、闽方言、粤方言、赣方言。

每个方言片区下面还要分次方言,次方言下面可能每村每镇不一样还要细分为地方方言。两个隔十几公里的地方虽然交流无碍,但是语言明显有区别,等到了山区地带,区别更明显。

在陕西,一个东府人和一个西府人一起吃面,东府人大赞一声“美太太”,西府人夸一句“撩很”。

这些年人口流动速度加快,语言也流通越来越快,拿一个小村庄来说,外出打工和工作的、嫁娶外地媳妇的,逐渐各种语言融合,本地一些方言也慢慢发生变化。等村里人一辈辈更替,过200年或者更久远,此处的方言也会发生变化(大家可以想想,现在回老家的时候发现好多老人说的方言,村里年轻人已经不怎么说了)。

放大村庄到一个片区、或者整个国家来说,再过很久,语言统一成一种时候。方言没有了多样性,文化也就没有了多样性。普通话吼秦腔就如同手抓羊肉用刀叉一样。不过我相信那时候会有更多的汪涵去保护方言,让后代去了解丰富的语言,去了解自己的出身。

叁每到一个新地方长待的时候,就跟着学说当地方言,只有了解当地方言,才能更好的去理解当地的文化。学习方言的开始,就是骂人或者夸人的开始。

比如夸一个人或事的时候,四川话要说“巴适得板”或者“安逸哦”(哦要拉长)。陕西话要说“撩咋咧”“美太太”。大街上俩人不对眼了,四川人来一句:“龟儿子,ma mai pi,信不信老子敲你脑(lao)壳”,陕西话来一句:“瓜怂,包骚情,小心额锤你顿”。场面火爆,听着得劲。

无论夸还是骂,都是情绪释放的过程,人最多的表达也是情绪的表达,在每个地方用当地方言宣泄也是一桩美事,不然你夸人,用普通话永远达不到方言的效果。骂人的时候,用普通话总比方言差点。和当地和人划拳喝酒,普通话比方言在气势上已经输一大半了。

肆虽然每个地方都有自己的方言,但是有些方言每个地方的意思又不同,比如“堂客”一词,湖南方言中把这个词作为最普遍的老婆的称呼。但是在北方方言中却是骂人的话,有侮辱妇女的意思。当年湘潭伢子宋楚瑜带着老婆回湘潭,见到热情的老乡打招呼:“各位湖南的老乡们,楚瑜带着堂客回来了!”顿时拉近了和老乡的关系。

再如“老汉”一词,四川方言中指的父亲的意思,经常四川哥们聊天提到父母是总一句“我妈老汉……”。但是在北方方言中,老汉一词又是指老公的的意思。设想一下,一个陕西汉子娶个四川姑娘,老汉这词就得慎用了,用错了就差辈了。

新疆甘肃一带,牛奶一般都要叫成“奶子”,刚出去外省的时候,有天去店里买个牛奶喝,指着一盒牛奶问老板(辛亏是男老板的,要是女的估计要叫耍流氓了)道:“老板,那个奶子多少钱”,老板一脸问号加眼神复杂的回答了我,后来买牛奶有了阴影(尤其见了女老板)。

这类词还有很多,同一个词在不同的地方意思不同,也刚好解释了方言的意思:某个地域,某个片区通用的话。

伍娱乐圈越来越多内地的明星去学粤语,每次见到香港明星都要乘机表现一下,但是港台明星大部分却只会说粤语或者吐字发音不准的港普。很少看到一些明星在节目中说自己家乡的方言,但经常看到他们在节目中说粤语、说英语,归根到底是文化的不自信。

方言很微妙,一个小小的方言能研究出当地的历史,饮食等等,人类文明能进行到现在,就是因为其多样性,文字没有被发明之前各个部落都是靠自己的语言一代代传播文明。

方言博大精深,这篇文字只是记录最近所想,“普通话让你走得更远,但方言是为了不让我们忘记从哪里出发的。”这是汪涵的一句话。无论外面飘了多久,无论故乡变化多大,一句方言,总能从将自己拉进过去的时空隧道里。

,