笔者读过四个版本的《一个苹果》,都是讲在抗美援朝战争的上甘岭坑道战斗,战友们在十几天滴水未喝,口干舌燥却围绕一个苹果都舍不得吃第一口而包含的阶级爱和战友情,十分感人肺腑!

《一个苹果》的主角是送苹果的战士刘明生,和传递苹果的连长张计发和7名战士。

经过反复比对历史书籍,可以肯定的证明:刘明生是第15军第29师师运输连战士,在向上甘岭597.9高地送粮弹和水,把在途中捡到的一个苹果,送给坚守阵地的第45师第135团第7连连长张计发。张计发和7名战士演绎了“一个苹果”的传奇。

笔者最早读到上甘岭战斗“一个苹果”的故事,是在1968年12月28日。之所以日子记得住是因为这一天快到年底,父亲母亲要去孝感花园29师军人服务社人民银行兑换1958年买的“国家建设公债”。

在父亲打开存放“传家宝”的手榴弹箱子,拿出一叠“公债”,我看见箱子里有一本《第15军抗美援朝英模事迹纪念集》,1954年12月刊印。我翻到第605页,是一篇纪实战斗故事《一个苹果》,署名:连长张计发。

我问父亲,您在45师呆过认识张计发吗?

“当然认识!”父亲说:“张连长是上甘岭大英雄,三兵团给他荣记一等功。他是河北赞皇人,和我们山西和顺县老家相邻,我们是半个老乡。1945年,我在太行军区一分区36团3营8连担任副指导员,他参军在7连。后来,3营编入晋冀鲁豫野战军9纵队81团,也就是45师135团。”

张计发讲的《一个苹果》故事深深印染在我的灵魂深处。

在纪念上甘岭战役胜利70周年前夕,我在河南郑州的老战友孙建国,给笔者寄来一本世界知识出版社2007年9月第一版《我心有歌 一个学生兵的朝鲜战场亲历记》,在附件一,刊载了1953年1月25日的上海《新闻日报》发表的《一个苹果》。

《新闻日报》第一个让全国人民第一次知道上甘岭战斗在战友之间传递“一个苹果”的感人故事。

《新闻日报》第一版《读者来信》栏目发表《志愿军时文同志来信报道上甘岭胜利战况》,专门写了在坑道战斗传递“一个苹果”的故事。作者是第15军第29师司令部军务科军务战勤工作员郑时文。

师司令部军务科战勤工作员,主要工作就是处理日常统计兵力配置、战斗伤亡统计报表、保管投入战斗部队人员名单、记录每日军务要事的文书人员。

载入史册的战士刘明生,在《一个苹果》4个不同版本里面,是在第15军所属不同的师、团、连。

第一个版本是首次发表在上海《新闻日报》的《一个苹果》故事,主角刘明生是第29师运输连战士。

以后的不同版本的《一个苹果》的故事,刘明生变成两个连队的战士:一个是第15军第45师第135团第4连,一个是第5连。

1952年12月,郑时文向在上海《新闻日报》副总编辑的大哥郑拾风写信。信被大哥送给版面编辑上了一版《读者来信》。

1953年1月25日上海新闻日报第一版:

志愿军郑时文来信道上甘岭胜利战况

上海《新闻日报》编辑同志:

我弟郑时文参加抗美援朝志愿军部队,最近自前线寄来了一信,为使祖国同胞更明白最可爱的人在朝鲜前线猛烈地打击美侵略者的情形和他们一般部队生活状况,我把他这封信寄给你们,请在读者来信栏发表。

石逢

哥哥:

说起来又是几个月没有给你写信了,就连上次你的来信我也没曾加以回复……。

一个多月来我们就这样连续地战斗在上甘岭上面! 1952年10月14日起,到我写信时为止,我们已歼灭了近三万敌人!三万的敌人是很大一笔数字,在我们的阵地前面,敌人的尸首堆满了,被敌我双方的炮火打起的尘土淹没了,又死了一批,又被淹没了,阵地前没有别的东西,只有我们各种武器打烂了的敌人的残肢,数是数不清的。但是,敌人能获得什么呢?我们的阵地吗?一寸也没有给他!我们所给予他们的,是枪弹、手榴弹、炮弹,其他什么也没有!他们最后唯一的报复办法只有推销钢铁了,把他们所要梦想争夺的我们的阵地,整个地搞得光秃秃的。但是,我们的英雄们早已到自己修好的坑道里去休息,擦拭武器,准备再战!

哥哥,在此我要告诉你们战争胜利的来源之一:战争是激烈而残酷地进行着,我们的战友们有时面临到难以想象的艰苦,……

“水”在我们坑道里是比较困难的。……

“艰苦就是光荣!”毛主席的战士面前是没有什么了不起的艰苦或困难的。

前些时候发生了这样一桩事:我部一个炊事员同志通过敌人的枪炮封锁,给坚守坑道的同志送东西时,拾得一个搞得泥糊糊的苹果(可能是我支援部队掉了的),这时炊事员走得又热又渴,就把苹果擦了一下准备吃,可是刚把苹果放在嘴唇边,忽然想起坚守坑道的誓言。他想:同志们比我更渴多少倍呢!留给他们吃!他于是把它留下,加快步子赶到坑道。他拿出了苹果又想:给谁吃呢?给连长吃吧,因为他指挥全连整天辛苦!于是他给了连长,连长接到手里,这对于渴了几天的人是如何喜欢啊。

可是他不吃,心里想:报话员同志整天联络,不是比我更渴吗!于是他转给了报话员。报话员想到卫生员整天照顾伤病员还要辛苦还要口渴,所以他把苹果转送给卫生员。而卫生员又想到挂彩同志为了祖国流了血、并且负了伤,他们更渴,所以把苹果送给了挂彩的战士。挂彩的战士又因为连长指挥得好,才能取得胜利,所以把苹果又转送到连长手里。连长接到这个苹果,热泪盈眶而出,最后决定一人咬一点,互相传递看把它吃掉!

哥哥,我们就是有着高度的互相友爱的战斗团结的感情和高度的爱国主义觉悟,才会在前线取得这样伟大的胜利!……

我现在这封信停停续续写了两次。12月12日晚上我在坑道里又收到你的来信。我要告诉你们,我们就是战斗在上甘岭上的英雄部队。

我们每一个同志的努力都写在祖国的每份报纸的第一栏新闻里了!

弟:时文

石逢,即郑拾风笔名,原名郑时学,四川资中人,郑时文的大哥。1937年毕业于四川省泸县川南联立师范,1940年参加革命工作。民国时期曾任重庆《新民报》主笔,《开平日报》、《南京晚报》、《南京人报》总编辑。1946年“下关惨案”次日的6月24日,相关报道被国民党新闻检查官开了“天窗”。郑时风在空白处发表“今日无话可说”六字,被誉为中国现代文学史上最短、最有力度的杂文。1949年10月后,历任上海《新闻日报》副主编、《解放日报》评论员,为现代剧《海港》和《红色娘子军》主创人员之一。1977年以后,当选上海市第四、五届人大代表,第七届政协常委,中国作家协会会员、中国剧作家协会会员、上海作家协会秘书长。1996年在上海去世。)

上海《新闻日报》是国内新闻媒体首次公开发表上甘岭战役《一个苹果》故事,后来经国家教育部全国中小学教材编辑委员会改编后,收入我国小学五年级《上册》语文课本。 郑时文,1933年8月出生于四川省资中县,1950年考入中国人民解放军第二野战军军政大学,1951年3月随第15军第29师参加抗美援朝战争。曾任第15军第29师司令部军务科战勤工作员、见习排长、代理情报所所长等,先后参加第四次战役、第五次战役、上甘岭战役和朝鲜东海岸元山反登陆防御等战役战斗。1954年春,调入志愿军总部,任志愿军政治部组织部干事,1957年8月轮换回国,调入第67军军部。在抗美援朝战争期间郑时文曾经受到志愿军司令部政治部通令嘉奖,1955年参加志愿军第六届归国代表团出席北京国庆节观礼。从1950年代至今,多次在《萌芽》、《新闻日报》、《解放日报》、《文汇报》、《解放军报》等全国著名报刊上发表散文、诗歌、报告文学和短篇小说。

郑时文兄弟4人。大哥郑时风、三哥郑时聪、四哥郑时敏。

1951年3月,郑时文和三哥郑时聪、四哥郑时敏,弟兄三人被母亲一次送上抗美援朝战场。

三哥郑时聪编入第15军第29师第87团第3营第9连,和伟大战士邱少云是一个连的战友,目睹了邱少云坚守纪律、为整体、为胜利在烈火中英勇壮烈牺牲全过程。

四哥郑时敏编入第47军139师当机枪手。

弟兄三人经过残酷的抗美援朝战争战争都凯旋回国。

郑时文作为第29师司令部军务科战勤工作员,在上海《新闻日报》以读者来信发表的《一个苹果》,经过第29师军务科副科长张彦文核实确认为师直属运输连支援第45师597.9高地和537.7高地北山运输粮、弹、水进坑道的战士名单,再经过29师副师长傅严森审批以后,在第15军政治部《上甘岭战地通讯》刊发,原文如下:

一个苹果的故事

这是一篇在坑道里写成的报告。松明的火舌跳跃,拖着长长的黑烟,呛人的烟火味陪伴着我。我记叙了激战前夜的五圣山刚迎来一场初雪,战地格外宁静。

敌人集结7个野战师、300门重炮、180辆坦克和2000架次作战飞机,向我上甘岭597.9高地和537.7高地北山发起激烈进攻。敌人发起“金化攻势”,是希望“毕其功于一役”,在战场上拿到他们在停战谈判中没有拿到的东西。

在那些难忘的日日夜夜,敌人几乎每天向我们坚守的这两个小小山头发射20--30万发炮弹,投掷上千枚炸弹和凝固汽油弹,发起5--6次营团级规模的集体进攻。

志愿军依托坑道工事和表面阵地,英勇顽强地抗击敌人,取得了光辉的战绩。两座山峰上的青松、岩石和地面工事,皆被敌我双方为争夺表面阵地而猛烈发射的几十万发炮弹摧毁,变成一片由焦黑的泥粉掺杂着残尸的焦土!

我军战士手中的冲锋枪、步枪和轻重机枪,枪管里灌满了尘土,不能射击。唯一可以杀敌的,只有手榴弹和莫洛托夫手雷。我们的战士就是全凭机智和勇敢,在一个个炮弹坑里跳来跳去,选择地形,接近敌人,把一颗颗手榴弹投向进攻的敌人。

菊亭岘观察所临近537.7北山前沿阵地。从那里观察,敌人像蝗虫一样蜂拥而上。

(注:1952年10月20日,第29师接替第45师除上甘岭597.9和537.7北山以外的全部阵地,第86团接替135团五圣山防务,87团接替133团忠贤山防务;10月25日,第86团加强支援上甘岭作战进攻出发地菊亭岘纵深阵地稳定性。因此,菊亭岘应为597.9高地,郑时文笔误为537.7北山。)

我军在537.7北山(应为597.9高地)山腰弹坑里迎面抗敌,时时有手雷投出,进攻的敌人在电光闪闪的爆炸声中一片片倒下。直到弹坑中再没有手雷投出,敌人向山顶冲去时,说明我们的战友已全部牺牲。

我军相继从各表面阵地退入24条坑道。这些坑道没有相互贯通,也没有形成互相支撑的防御火力体系,容积有限,没有基本的生活设施保障。

在昏暗的坑道里,堆积着从阵地上抢运下来的轻重伤员和烈士遗体,存放着各种武器弹药与器材,聚集着各部队幸存下来转入坑道的同志,以及散存于各处的炒面干粮、战地救护药品,整个坑道塞得满满当当,除了危重伤员可以倚墙躺卧外,其他人员只能站立容身,拥挤不堪。

由于连续不断的炮火轰击,山上烟尘滚滚,不少战士在地动山摇的炮声震撼下变得头晕耳聋,神智昏迷,甚至狂躁不安。

困守日久,阴冷潮湿的坑道里弥漫着劣质烟丝和树叶的刺鼻气味,混杂着血腥、粪便、腐尸和汗臭味,令人窒息。

在这个地狱一般恶劣的环境里,每个心智与体质正常的人能坚持待上一个小时已很不容易,而我军战士却整整坚守在里面十多天了。他们不仅要忍受坑道内生活的艰苦,还要对付敌人喷火、烟熏、投毒和爆破的袭扰,还要利用夜幕,在我军炮火支援下出去战斗!

坚守坑道的最大困难是没有水,战士们十来天里几乎滴水未尽,普遍喉舌干涩,嘴唇皲裂,嘶哑失声。炒面塞进嘴里,会一口喷出粉末,难以下咽。啃一块饼干,焦干的碎片割破舌头。为了缓解难熬的焦渴,战友们干脆喝饮自己的尿液。

29师师部运输连战士在向坑道运送给养时,特地弄来汽油桶盛满水,牢牢捆在背上。

师部运输连的战士刚接近阵地坑道时,就遭遇敌人疯狂的火力拦截,全班同志只剩下刘明生一人,而且肩部负伤,捆绑在背的那个盛水汽油筒也多处穿洞,里面的水点滴无存。

刘明生紧咬牙关,匍匐前进。突然,他感到腹下压着个圆圆的硬物,拣起一看,是一个苹果。

这时,刘明生经过艰苦跋涉,已经很渴,迫切需要喝水,就在他准备大口吞咽时,忽然想起坑道里的同志,想起背上原本满满一桶水而今却涓滴无存,就没舍得吃这个苹果,坚持爬进坑道,将这个苹果交给了连长。

连长将苹果送给步话机员,说他一天到晚联络喊话,嗓子干哑得说不出话来,请他滋润嗓子。

步话机员想到最艰苦、最迫切需要点滴饮水的是同敌人生死搏斗的战士,而战士想到的是伤员,伤员想到的是艰辛护理他们的卫生员,卫生员想到的是连长。就这样,一个苹果推来推去,谁也没有吃上一口。后来,连长无奈地发挥“带头作用”,咬下一小口,并下达命令,才一人一口传着吃。坑道里的8名战友轮流吃了两遍,才将这个苹果吃完。 《上甘岭战地通讯》文稿经29师军务科副科长张彦文科长审核过目,又经傅严森副师长审改后,在战地通讯印发,郑时文以读者来信,投送上海任《新闻日报》副总编辑的大哥郑拾风。

《新闻日报》在显著位置上刊发郑时文的《一个苹果》读者来信,为祖国亲人及时报告了上甘岭战况和我军守卫上甘岭的壮丽风采。

29师师首长欣读《新闻日报》剪报,神采飞扬,命令转送前线,传达到29师全师万余官兵。

傅严森副师长拍着郑时风的肩头说:“小鬼啊,你这回没亏待我送你一支‘西弗利’金笔,没辜负张彦文同志冒着枪林弹雨背你过昭阳江啊!”

(注:西弗利笔即西飞力牌金笔,全球10大名牌金笔,第一个用杠杆吸收式墨水笔)

第29师军务科副科长张彦文,河北省武城县人,1945年8月入伍,1952年12月7日在平康、金化、淮阳防御作战五圣山真菜洞29师师部遭美军空袭牺牲。年仅24岁。一同牺牲的18为战友当中,还有29师年仅28岁的师司令部侦察科副科长郭树春。

2022年,87岁的郑时文在四川资中县安度晚年。世界知识出版社为老人家先后出版了《我心有歌 一个学生兵的朝鲜战场亲历记》、《穿过硝烟的军列 一个学生兵的朝鲜战场亲历记》两部长篇自传体回忆录。

郑时文是在第29师司令部,从政委王新口里听说“一个苹果”的故事。

第29师不但投入86、87团参加上甘岭大反击和守备战斗任务,还承担繁重的粮弹运输任务。

1952年10月20日,第29师执行第15军命令,组织兵力运输支援第45师上甘岭战斗。师政委王新亲自率队,先后投入师直属警卫工兵连、师运输连,第86团第2、3营、85团第1营共计3个步兵营、9个步兵连、3个机枪炮兵连及师团政治机关干部共1710人,担负上甘岭前沿十公里山路的人力运输任务,前送弹药、粮水,后转伤员。

10月26日,第29师继续加强粮弹运力,投入第85团1个营、86团2个营2300人向上甘岭搬运弹药,抽调师团两级政治机关人员参加运输。连续4天投入兵力,抢运粮弹进入597.9高地和537.7高地北山21个编号阵地的48条坑道,仅火线运输投入兵力即达8566人次。

第29师以2个团、18个步兵连、6个机枪炮兵连、师直属警卫工兵连、师运输连共计28个连,分两路,一路以上所里北山为运输出发地,支援第45师第135团第1营4个排坚守537.7北山,一路以菊亭岘为运输出发地,支援第135团第7、8、9连和第134团第5连共4个连坚守597.9高地坑道,及时满足了坑道战斗和反击战斗的粮弹需求。

10月30日至11月16日,第29师投入第86团8个步兵连、3个机枪炮兵连,第87团5个步兵连、2个机枪炮兵连参加597.9高地和597.9高地大反击作战。师直属运输连继续战斗在火线运输线上。

第29师政委王新亲自率领运输队伍,坐镇菊岘亭,向597.9高地送给养。师运输连战士刘明生身上背满水壶,途中遭敌人火力拦截,水壶全被打烂。

王新政委对郑时文说:“刘明生匍匐前进接近597.9高地阵地时,感到腹部被硌了一下,发现是一个苹果。擦去糊在上面的厚泥,他正准备张口咬下去的时候,想到坚守坑道的战友,又重新把苹果送到了前线。”

王政委接着说:“我听运输连指导员汇报,炊事班战士刘明生上阵地拾了一个苹果自己舍不得吃,把一个苹果送给在坑道口指挥战斗的连长,连长和7个战友谁也舍不得吃,8个人最后一人一口,轮流两遍才吃完。”

师军务科的同志们听了师政委王新讲的“刘明生和一个苹果”的故事,军务科副科长张彦文要郑时文“把战友们传吃一个苹果感动人故事,和牵动人心的上甘岭战情尽快写出来报道出去。”

郑时文提笔写战士刘明生向前线运苹果的故事。第29师副师长傅严森为了激励写好“一个苹果”的故事,特意送给郑时文一支从美军缴获的战利品一支非常珍贵的“西弗利”金笔。

接着,第二篇《一个苹果》落笔在湖北孝感。

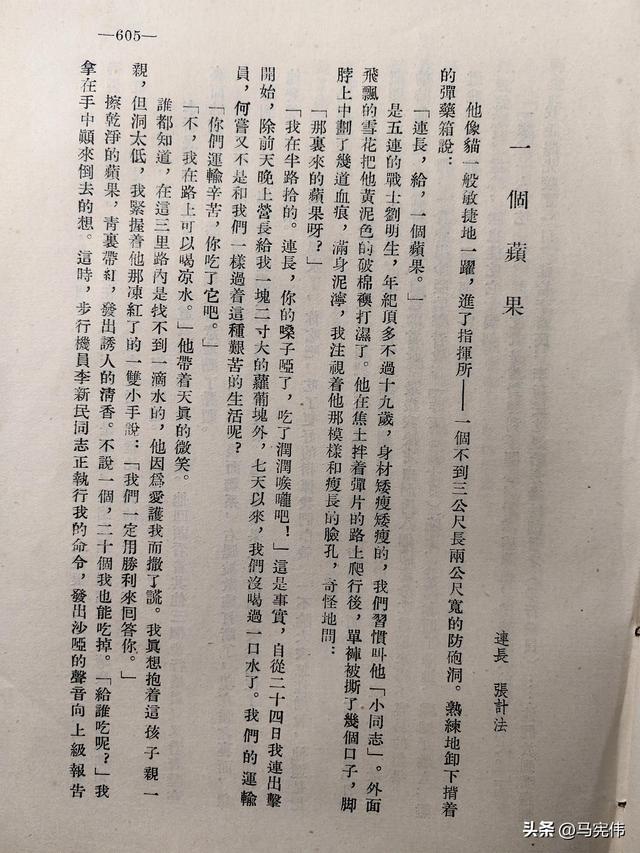

1954年12月付印的《第15军抗美援朝战争英模事迹纪念集》第605页,也刊发了署名“连长张计发”的《一个苹果》:

他像猫一股敏捷地一跃进了指挥所一个不到三米长两米宽的防炮洞。熟练地卸下背着的弹药箱說: “连长,给,一个苹果。”

是五连的战士刘明生,年纪顶多不过19岁,身材矮瘦矮瘦的,我们习惯叫他“小同志”。外面飞飘的雪花把他黃泥色的破棉打湿了。他在焦士拌着彈片的路上爬行后,单裤被撕了几个口子,,脚上中划了几道血痕,滿身泥泞。我注视着他那模样和瘦長的脸孔,奇怪地問:

“那里来的苹果呀?”

“我在半路拾的。连长,你的嗓子哑了。吃了润润喉咙吧!”

这是事实,自从10月24日我连出击出开始,除前天晚上营长给我一块二寸大的萝卜块外,七天以來来,我們沒喝过一口水了。我们的运输员何尝又不是和我们一样过着这种艰苦的生活呢? “你们运输辛苦,你吃了它吧。”

“不,我在路上可以喝凉水。”他带着天真的微笑。

谁都知道,在三里路内是找不到一滴水的,他因为爱护我而撒了谎。我真想抱着这孩子亲一亲。

但洞太低,紧握着他那凍冻红了的一双小手说:“我们一定用胜利來回答你。

擦干净的苹果,青里带红,发出诱人的清香。不说一个,二十个我也能吃掉。

“给谁吃呢?”我拿在手中颠来倒去的想。

这时,步行机李新民同志正执行我的命令,发出沙哑的声音向上记报告情况。

使我突然注意到,这這四个步行机员,在十七昼夜战斗,就沒很好的休息,嗓子哑,嘴唇干得裂几道血口子,血痂还结在皮肉上,脸上全是烟尘,深陷在黑色眼眶里的眼晴像害热病似地結上了红繭(茧jian)。本來是爱说爱唱,现在也不能多说话了。谁比我们的步行机员更苦呢?

“李新民,你们四个人分着吃了,湿湿喉咙。”我把苹果給了他。

李新民出神地看着我。他知道我说了话,就得去做。他回头看着其他三个步行机员,又看着睡在里面的伤员蓝发保,然后,四个人会意地点了点头。

从来没有离开过我的通信员蓝发保,一次因为和后面联系,右腿被敌炮打断了,現在在里面,很少听到他的呻吟。他的脸黑黃黑黄的,嘴唇干得发紫。他拿着苹果正准备吃,突然闭住了嘴。

我明白,他发现只有一个苹果。 “连长,你几天沒喝水了,你吃吧,吃了更好的指挥我们作战。”不论大家怎么劝说,他还是把苹果递给了给我。 于是,找我把苹果递给了司号员。司号员立刻又递给了旁边的卫生员,卫生员又把它交給给了他日夜照顾着的伤员蓝发保。

最后,一个完整无缺的苹果又落到我的手中。

再传下去是沒有用的,最艰苦的时候,战士们就特別关心自己的首长。

最后,我决定由洞内八个同志分吃这个来得不容易的苹果。

“同志们,”我发出沙哑的声音说:“昨天(10月30日)晚上,我们夺回了阵地,歼灭了敌人难道我们就不能吃掉这个苹果吗?”

其实,这时,谁也能吃它十几个。

“来,一人分吃一口,谁不吃就是谁对胜利不关心,对巩固阵地消灭敌人的信心不大。”

我说罢先咬了一口,就给李新民;李新民吃罢,给旁边的胡景才(步行员)……他们放到嘴边轻轻地咬一小口,然后然一个一个的传下去,结果,转了一圈还剩下半个。

“是谁沒有吃?”我问。同志们这种伟大的阶级友爱精神,感动得我心里难受。

但现在如果像慈母般的去疼他们,苹果是吃不了的。我就命令沒吃的同志吃。

除外面的炮声之外,指挥所突然沉静下来了,同志们看着我,我看着同志们,一向表现乐观的李新民沉默了,泪珠顺着脸颊流下来润湿他那干涸的嘴唇;借着射進來的光线,我看见每一个同志都在用手擦眼,而我也难以形容现在被这伟大的集体力量所感动的心情。但我马上恢复了理智,抬起头来对同志们说:

“同志们,这是我们团结友爱的表现,我们要把这种伟大的力量打到敌人的头上去。”

我的话音未落,观察员报告说:有两个营的敌人进攻了。在炮火的支援下,我带领指挥所和三排的同志,急急冲了出去。

英模事迹纪念集的《一个苹果》执笔是麦斯。

2009年7月,在抗美援朝战争胜利60周年来临之前,当年在朝鲜战场第15军政治部《战场报》任记者的麦斯,应约为湖北长江出版社编辑出版的《朝鲜战场上的女兵》,写了激情回忆文章《记者情牵鸭绿江》。她专门写了《再说“一个苹果”》:

为什么58年后的今天,我要提笔“再说”呢?

抗美援朝胜利了,部队回国后,军宣传部门提出要出书,要歌颂战斗英雄,要悼挽革命烈士,并拟定书名为《入朝一百天》。

(注:1954年4月19日,第15军开始由朝鲜元山港经辽宁省宽甸口、集安回国。5月15日,军部进驻湖北孝感。)

军政治部《战场报》接受了任务,我还有李天恩等同志,在主编郭振文的领导下,组织各师记者如郑大藩、刘云愧、曹鹏等及各部门的通讯员队伍,成立《入朝一百天》编写组,住在孝感火车站军后勤部的招待所,集中学习、讨论,并分工负责采访、编写。

(注:郑大藩,抗美援朝战争著名战地记者,在人民日报发表黄继光、邱少云、孙占元英勇事迹,1953年5月调离第15军政治部,调入新华社志愿军总分社东海组。)

男记者被分派下连队,女记者被分派采写后勤有关医院、运输、军民关系等。我的任务是采写135团7连有关“苹果”的故事。当时我有孕在身,不时呕吐,不方便远行,领导就安排7连连长张计发住在后勤的招待所,接受我的采访。

一听张计发连长讲述“苹果”的故事,我就被感动了:

一个苹果,从连长开始传递到身边的十几个战士,竟然都没有吃一口!这是个很有意义的题材,我立刻抓住往下深挖。几天后,我提笔伏案疾书,就以第一人称的手法,以一个苹果为题,写成了一篇故事性较强的文章初稿。作者一栏,我很自然地、顺理成章地写上“连长-张计发”。

我觉得这样可以突出显示故事内容的真实性,教育意义的珍贵性,以及作为一个军人的张连长其人生核心价值的高尚性。交稿之后,经过编写组检查、修改、编排,被《入朝一百天》选登了,这使我无比兴奋。

记得张连长开始述说苹果的来源时,情感就十分投人,他语气深沉而感慨地说:“苹果是五连战士刘明生往前线坑道运送弹药途中,在灌满混浊泥水的弹坑中捡到的。我要他自己吃,他却说:不,路上可以喝凉水。其实在三里多的路上是找不到凉水的,刘明生是因为爱护我而撤了谎。”

张连长一口气既赞了刘明生之后,又对我说:“我拿着青里带红、发出诱人清香的苹果,扫望了那一伙年轻的战士,他们为了战胜敌人,经过十几个日日夜夜的激战,已经唇干嘴裂,声音沙哑,不要说一个苹果,就是一二十个也能吃下啊!”

那时张连长露出为难的表情,脸望着我,却不说话。过一阵,他又激动地说:“身边那儿个步行机员十七个昼夜战斗没休息过,嗓子哑、嘴唇干,几道血口子在皮肉结成痂!平时爱说爱笑、还爱唱的李新民,也不哼不啊,眼睛陷人黑眼眶里,结上了红茧,像害热病似的。把苹果给他,他嘶声哽咽,揺摇头,就顺手递给了重伤的通讯员蓝发保。”张连长又气又爱,情绪慢慢平静后,动情地告诉我:“他知道蓝发保是我的左右手,没离开过我。他希望蓝发保快点站起来,一齐上阵.....”

(注:张计发在自己回忆录《铁血丹心》写的是“四连战士刘明生”,张计发讲给麦斯的笔下变成“五连战士刘明生”。在张计发回忆录自己写蓝发保是战士,在麦斯笔下写成通信员。)

这席话,使我鼻子酸涩,眼闪泪花,无意识地低下了头。这就是爱,是阶级感情的博爱,连长、战士的情感已经紧紧地拧在一起了!这时,我的意识仿佛沉浸在坑道战斗的场景中...…

青里透红的苹果,在坑道内经过卫生员、司号员、轻重伤病员等七八个战士的手,传了一圈,最后苹果完整无缺地回到连长张计发的手中。刹时,张连长发了愣,呆呆望着手中的苹果,头慢慢俯低,眼含泪水。连长哭了,他声嘶哽塞、沙哑,悲切地对我说:“小时候我家穷,母亲去世我没哭,咬咬牙过去了,可这回我实在忍不住阿!”一个30多岁健硕的大汉子,流出了男儿泪。而我的心也被他的情感牵住了,不知道该跟他说什么。后来张连长下命令:“一定要把苹果吃完!”但最后还是剩下半个! (注:麦斯笔下的“剩下半个苹果”在张计发回忆录是“大家果然不再

15军战场报女记者麦斯在《朝鲜战场的女兵》发表的《再说一个苹果》

1954年12月第15军抗美援朝英模事迹纪念集的《一个苹果》

郑时文在上海新闻日报1953年1月25日第一版的《一个苹果》

推托,每个人都在苹果上咬了一小口,但仅仅是一小口。这样一个小小的苹果在我们手里转了三圈才吃完。在志愿军英模人物志《张计发》写道:“说罢,他先咬了一口,再传下去,这样,大家互相推让了两圈,才将这个苹果吃完。”)

《一个苹果》还在出新的第三个版本。

1990年12月,我去北京中国电力报开会,顺便去西单军事书店买了一套4卷的《中国人民志愿军人物志》。第4卷375页“张计发”条,作者是高力平,中校军衔,南京陆军指挥学院军事理论教研室讲师;方宏轮,上尉军衔,信阳陆军学院战术教研室副营职教员。

他俩合作的张计发的《一个苹果》是这样写道:

1952年10月30日晚上的上甘岭,发生一场血与火的激战。

22时,我军万炮齐发,597.9高地硝烟骤起,爆炸声震耳欲聋,天空被战火映得通红。

第一次火力急袭10分钟后,张计发灵机一动,命令战士大喊冲杀声,敌人以为我军开始发起冲击,纷纷从掩蔽部跑出来,恰在此时我军的又一阵弹雨准确地落在了他们的头上。

第二次火力急袭刚过,张计发便发出冲击命令,指挥全连成后三角队形紧跟炮火延伸的弾幕前进。据守10号高地的敌人还没回过神来,就成了7连的枪下之鬼。

(注:597.9高的10号阵地在3号主峰右翼)

攻占10号高地后,张计发判断敌人会向10号高地进行火力报复,便果断地带领战士们向9号高地猛扑过去。他们刚一离开,敌人的炮弹便呼啸而至。前面是已方的炮弹开路,后面是敌方的炮弾送行,张计发和战友们在两道弹幕之间呐喊冲锋,9号高地很快被他们踩在脚下。

(注:9号阵地在3号主峰阵地顶角前沿)

7连在张计发的指挥下,勇猛地突入敌人阵地,经过四次反复争夺,终于占领了主峰阵地。刚占领3号高地不久,敌人使用两个连的兵力,想趁我立足未稳进行反扑。战士们越战越勇,连伤员都加入了战斗,整整激战了一夜,打退了敌人两个班至两个连的八次反扑,牢牢地守住了主峰阵地。

天色渐明,东方露出了曙光,透过晨曦,可见阵地前的敌尸一片狼藉。7连伤亡也严重,张计发清点了一下人数,全连包括两个步谈机员在内只剩下七人了。

(注:《第15军抗美援朝战争英模事迹纪念集》605页,麦斯执笔,署名连长张计发的《一个苹果》写的是4名步谈机员。)

一夜激战使大家疲惫不堪,饥渴异常。

这时,一个担架员拿着一个从路上拾的苹果送到他的面前说:“连长,你嗓子都喊哑了,吃下去润润喉昽吧!”

看着这青中透红的苹果,张计发首先想到的是两个步话机员,他们日夜联络喊话,嗓子更是嘶哑,嘴唇上的裂口凝着血痂。于是他把苹果推给了他们,步谈机员接过苹果又想到了卫生员一夜抢救伤员很辛苦,便又递给卫生员,卫生员又把它放到了伤员手中,伤员又推给其他战土,最后,又回到了张计发手里。

张计发看着眼前七个可爱的战士,激动地说:“我们能打败敌人,夺回阵地,难道就吃不掉这个苹果吗?来,谁不吃,就是对胜利不关心!”

说罢,他先咬了一口,再传下去,这样,大家互相推让了两圈,才将这个苹果吃完。

在志愿军人物志里面,“一个苹果”在8个战友之间传送才一小口一小口“吃完了”!

但是,还有第二篇《一个苹果》,说还剩下“半个苹果”。

这就是我记忆深刻的《第15军抗美援朝英模事迹纪念集》麦斯写《一个苹果》:

“最后,我决定由洞内八个同志分吃这个来得不容易的苹果。

我说罢先咬了一口,就给李新民;李新民吃罢,给旁边的胡景才(步行员)……他们放到嘴边轻轻地咬一小口,然后然一个一个的传下去,结果,转了一圈还剩下半个。

“是谁沒有吃?”我问。

同志们这种伟大的阶级友爱精神,感动得我心里难受。

但现在如果像慈母般的去疼他们,苹果是吃不了的。我就命令沒吃的同志吃。

除外面的炮声之外,指挥所突然沉静下来了,同志们看着我,我看着同志们,一向表现乐观的李新民沉默了,泪珠顺着脸颊流下来润湿他那干涸的嘴唇;借着射進來的光线,我看见每一个同志都在用手擦眼,而我也难以形容现在被这伟大的集体力量所感动的心情。

但我马上恢复了理智,抬起头来对同志们说:

“同志们,这是我们团结友爱的表现,我们要把这种伟大的力量打到敌人的头上去。”

第四篇《一个苹果》是张计发在自己的回忆录《铁血丹心》第236页“战友情义薄云天”,自己写的故事:

10月31日傍晚,我连在597.9高地表面阵地上苦战了近24个小时后,大部分人都已牺牲,阵地上就剩下了最后8个人,我和4名步话员、卫生员张乐、通信员邢志林和一名受伤的战士兰发保。

营长命令四连派出5个同志来支援我们,他们每人扛着两箱手榴弹上来,其中有一个叫刘明生的战士,悄悄地塞给了我一个苹果。他对我说:“张连长,我们连也只剩下9个人,都转入战场运输了,我们保证你们的弹药充足,但是你们一定要守住阵地啊!为了表示我们的决心,我交给你一个苹果。”

(注:1954年12月,由15军政治部《战场报》记者麦斯执笔、署名“连长张计发”的《一个苹果》收录《第15军抗美援朝英模事迹纪念集第605页》写的是“五连战士刘明生”。)

这个战士个子不高,但行动敏捷,圆圆的脸上透着机灵,满头大汗,满身灰土,像刚刚从土里刨出来的灰灰蛋。我见他又交苹果又提要求又表决心,心想一定是他们连长交代的,让他带着这个苹果来鼓励我们。

(注:4连连长已经在10月30日22时50分牺牲,牺牲细节再说明。)

于是,我问他:“这苹果是哪儿来的?”

刘明生说:“在半路上捡的。”

我又问他:“你为什么不吃了它?”

他笑了笑说:“我在路上可以喝到一点水,你们在这里打的这么紧张,肯定喝不上一点水,这咋受得了?特别是你当指挥员的,得指挥战斗,最需要水,你这么辛苦就把这个苹果吃了吧!”

一席话深深地感动了我,我知道从四连坑道到我们9号阵地 (注:志愿军人物志写3号主峰阵地变成9号阵地),一路上连个水坑都没有,哪来的水喝?他是自己舍不得吃啊!为了让我能安心地接受这个苹果,他编出了这样一句谎言。这个善良朴素的战士,在自己也特别困难的时候心里装着的却是战友,是阵地。这是一个普普通通的苹果,却因盛满战友的情谊而变得沉重;这是一句简朴善意的“谎言”,却让我感动得不忍心拒绝。古往今来,哪个军队的战士有这样高尚?哪个军队的战友能如此亲如兄弟?我要告诉战士们,这不是一个普通的苹果,而是兄弟连队送来的最大精神支援。

虽然是刘明生悄悄塞给我的,可我怎能独自一人吃了它?我要用它作为一个教材,激励和教育连队的战士们,要更勇敢地面对困难,更坚决地打击敌人,更顽强地守住阵地。在我们的身后不仅仅有祖国的支援,还有战友们情深意重的无私支助。

我们连的四个步话机员(注:志愿军英雄人物志“张计发”条写的步谈机员是2名)从昨晚上阵地以来,就不停地向上级报告情况,传达指示,嗓子喊哑了,嘴巴喊干了,舌头累直了,嘴唇裂开了深深的口子。有了紧急情况喊不出话来,急得猛抽自己的嘴巴,打出血来润润口接着喊话;有时来向我传达上级的指示,说不出话来也是这样。我心疼极了,可实在没有一点儿办法。我把这个苹果交给步话机员李新民,告诉他:“这是四连给咱们送来的一个苹果,代表着四连对咱们的鼓励和希望,也代表着战友们对我们的支持和信任。你们四个把它吃掉,保障和上级联系,好让我们顺利完成坚守阵地24个小时的任务!”

这四个同志轮着闻了闻苹果,又摸了摸,可谁也没舍得咬一口,他们说:“大家是一起上阵地的,要说苦大家都苦,我们咋能把它吃了呢?还是留给伤员同志吧,他们负伤流了血,身体更缺水。”于是把苹果递给了伤员兰发保。兰发保也摸了摸,闻了闻,还是舍不得吃,又递给了卫生员张乐,张乐又递给了通信员邢志林。

一个苹果在大家手里传了一圈,最后又回到了我的手里,大家的一致意见是,连长一直在最前沿指挥,和我们一起战斗,说的话最多,所以连长最应该吃。

大家几十个小时滴水未沾,当时别说一个苹果,就是一筐苹果也不够我们吃的。看着大家恳切的目光,内心再一次被战友的深情所感动。我怎么能吃得下这个苹果?可是要是我不吃,战士们又怎么肯吃呢?

于是我说:“同志们,咱们从昨天晚上打到现在,打退了敌人多少次进攻?咱的阵地前躺了多少敌人?大家都看到吧?现在咱们连一个小小的苹果也消灭不掉吗?现在谁再要是说不吃或者找理由说他不该吃,他就是不想在阵地上坚持,就是没有决心和勇气战斗到最后一秒钟!我有这个决心,也有这个勇气!”说完我就在苹果上咬了一小口。

大家果然不再推托,每个人都在苹果上咬了一小口,但仅仅是一小口。这样一个小小的苹果在我们手里转了三圈才吃完。

这一个苹果传递给我们无限的温暖,在同志间深厚友情的感动下,在一腔爱国热情的引领下,我们8个人紧紧地团结在一起,打退了敌人一次又一次的进攻,一直坚守阵地到后续部队到来。

这是张计发回忆录自己讲的“一个苹果”的故事。

4连连长已经在昨天(10月30日)晚上忘记我军炮兵创新炮击战法时间,提前向进攻敌军阵地,被我军杀炮击“回马枪”误击牺牲。

张计发在回忆录第239页写道:“1952年10月30日晚上9点,团保卫股股长上来传达作战指令和战斗部署,三连长申毛宁、六连长万福来、四连指导员宋春元和我一起接受战斗任务。”

据第15军第45师战史记录:10月30日22时25分,我军投入第29师第86团、第87团,第45师第133、134、135团共21个步兵连在强大炮兵火力支援下展开上甘岭战役第三阶段大反击。135团从597.9高地西路山梁沿6、5、4、0号阵地依次反击。

《黄继光连在上甘岭》详细说明:

“135团2营负责西北方向反击行动,营代参谋长张广生具体负责指挥。此时,张计发7连和3连在5号、6号阵地坑道内集结待命,6连在4号坑道,4连突击队从0号坑道出击,进攻10号阵地。

135团4连突击队由连长亲自带队,从0号坑道出发,首先对10号阵地发起进攻。

23时左右,4连突击队班长夏国治向2营代参谋长张广生报告:“我连在反击中,把发起冲锋的时间搞错了,我军火炮还没有返回炮击,我们就冲锋了。”

夏国治哭着报告:“在冲锋前,我军炮兵连续炮击10分钟延伸;过了3分钟,连长见火炮还没返回炮击,就对我们讲,火炮怎么还没返回炮击,是不是他记错了不是3分钟,还是不返回打炮;就又等了1分钟。连长看我军还没返回炮击,焦急带领我们发起了冲锋。当我们冲到接近阵地前沿大约40米时,我军火炮又继续炮击。当时我们都处在炮击范围内,连长一看此情,就让我们迅速卧倒隐蔽,痛心难过的讲:‘糟糕,我们提前冲锋了!’进不能进,退也不能退,眼看着同志们一个个倒下,连长就和排长商量不能在此等死,让我们赶快冲到敌战壕内躲避,于是带领我们冒着炮火又继续冲。当我们快要接近阵地前沿,连长牺牲了,排长的腿也被弹片击中不能行走,在我们到达阵地前沿时,40人的突击队也就只剩下了12人,而且大部分同志都受了伤……。

第45师战史记录:西路我135团以4连指导员宋春元带领40余人,继续向10号阵地发起冲击,攻占10号阵地,给反击部队打开通向3、9号阵地的道路。

志愿军第3兵团司令部、政治部为宋春元、夏治国分别记个人一等功。

135团4连连长在前一天牺牲,怎么会派出战士刘明生给7连送弹药?

第29师运输连战士刘明生送一个苹果给素不相识的45师连长张计发,在激烈的战斗中,是不会互相询问打听姓名的!

2015年12月,解放军出版社为张计发出版回忆录,上甘岭的战火硝烟已经过去63年时间,记忆的误差只是激励人反反复复去读感染人的《一个苹果》的故事。

上甘岭战役的胜利是我军团结坚如磐石,战友情爱胜过兄弟,15军和12军,29、45、31、34师,炮兵第2师、炮兵第7师、火箭炮21师,高射炮61、64师,第60军炮兵团等4万将士一起谱写了《一个苹果》的时代战歌!

未经许可图文严禁转载

,