第四讲中国哲学中的反语言学倾向

内容提要:中国传统哲学对语言学采取的是一种轻视和不信任的态度,仅仅把语言当成工具,从来没有把语言当成世界的本体,当做"存在之家"。回顾传统哲学的核心术语可以发现:道家以天道无欲、无言的立场从本体上取消语言,儒家以"名教"的方式从人伦关系上规范语言的从属地位,中国化的佛教以不立文字的方式推崇内心体悟。中国传统哲学的语言立场使得语言在名实关系中走向诗化,在哲学思辨中走向内心体悟思辨而忽视概念思辨。究其根源主要是古代辩证法是一种自然的生存动力,缺乏个体生存动力的追求。实现个体生存动力的突围就要实行倒名为实的颠倒,才能使辩证法免于仅仅成为政治实用和日常实用的技术。

一、基本问题

(一)传统哲学中语言处于什么地位

(二)传统哲学中语言具有什么特点

二、具体内容

(一)本体:天道无欲、无言

"道"是中国哲学的一个核心概念,具有重要的哲学意义。道家、儒家、中国化的佛家都讲天道;宋明理学或宋明道学讲"理""性""心""诚"以便具体化地把握"道"。这些概念都可以理解为中国传统哲学对自然规律的把握。但是中国的"道"与西方的逻各斯有根本的区别。虽然"道"和逻各斯同样代表了规律,但是西方人讲规律都是从语言的层次来理解,可以通过语言精确的定义来做出规定和分析,他们把语言看成是世界的本体。而中国传统哲学对"道"的把握是反逻各斯的,"道"作为规律是不可言说的,主张取消语言,或者借用语言,它只能凭借内心的体验或者是亲身的实行才能感受到。

1.根本立场:天道无欲、无言

《道德经》开篇讲"道可道,非常道。名可名,非常名。无名,天地之始;有名,万物之母。"这里就体现出中国传统哲学形而上学的模式:天道是不能言说的,能够说出来的就不是天道,天道最终趋于无。老子认为凡是能够说出来的名,都不是永恒的名,我们可以给万物命名,但是天道是不能命名的。道作为世界的本根,它不能用名词来表示。天道无名,但是可以讲"人法地,地法天,天法道,道法自然"。道其实就是自然,自然并不是什么名字,自然其实就是"非人为""无为"的意思,就是你千万不要去干预,而让它去,那就是天道了。同时,老子讲有和无都涉及人生意义,就是"有欲"和"无欲"的问题。帛书本讲"固常无欲也,以观其妙;常有欲也,以观其所缴。"真正的天道是无欲的,正因为无欲,所以无言。西方的本体是存在,老子的道是不存在、无,是无欲,从无欲还可以扩展为无知、无为,这就扩展到人生态度上去了(日常实用)。自从老子把言说、名言排除以后,中国传统哲学就走向一条轻视语言的哲学态度。"道"是离开"言"之外的一种东西,或者是意在言外的一种东西。

2.生存关系:实对名的规约

(1)"名"对"言"的规定

在中国传统哲学中"名"和"言"不是本体,只是对自然规律的一种反映。儒家将自然秩序推演到人伦关系上建立"名教"。"名"起源于命名、说话,起源于语言。儒家从这个语言开始派生出"名教",名分也是一种规律,但名分这种规律也只是对自然秩序的一种反映,天道次序的反映,它本身不是规律,是名,是用来表达规律的。名就是确定的名分,固定的言说就是名,就具有教化和伦理意义。孔子说:"为政必先正名"。这个名分本来人天生是没有的,那就必须"教",所以叫"名教",从小就要教他。"名"的第一个意思是政治上的实用;第二意思是作为实用的工具,名分具有根本性的作用。依靠名教建立秩序,礼是所有东西的标准。

"名"虽然和"逻各斯"有相同的地方,却和"逻各斯"有本质的不同,就在于这个名没有被看作是世界的本体。真正跟逻各斯相近的是"言","言"就是日常的言说。但"言"是一种很灵活的东西,它就比名更加卑贱,更加被人瞧不起。"名"的含义还可以说具有一种崇高性,名教、礼教、名分,你不可触犯,但是"言"就没有这种尊严,所以人们对"言"更加蔑视。

(2)"实"对"名"的规约

名和实是分不开的,要把名看成是世界本体(实)的"反应"。"名"和"言"最终都是要立足于"实",就是名实关系。中国传统哲学争论了很多问题就是名实关系,也就是命名和被命名的那个对象两者之间是一个什么样的关系,当然也包括言和意的关系,言意关系和名实关系有对应之处,言要表达意,言不尽意,或者是言尽意,无论如何,言是表达意的,最重要的是那个意。名和实的关系,最重要的是那个实。中国传统哲学各家各派对名实关系的讨论有一个共同立足点就是名要符合实,名副其实;言要不损害意,"辞不害意",言是要表达意的,言不重要,意重要。一旦体会了意,就可以得意忘言,得意忘象,在中国哲学中,没有任何一家认为名比实更重要,言比意更重要。

但是名如何符合实,有各种不同的说法。一种说法是,因为"实"太大、太容易变化、太无常,没有任何名能够表达它,这个时候宁可弃名而求实。比如说"道",道不可名,不可言,那么这些名和言就可以弃掉了,得意而忘言。这是道家的立场,因为实比名更重要。

第二种态度就是名实不符,甚至于名实相反,就必须"正名",这就是儒家的态度。儒道冲突也在于这一点。正名也有两种,一种是针对着事实而建立与之相符合的名,这就是所谓君君、臣臣、父父、子子,孔孟持这个态度。另外一种就是"制名"或者"定名",先制定一个法度去衡量实。"制名以指实",制定一个名,然后把这个名安到实上面;"名定而实辨",名定了以后,找一个实放到它底下,就很清楚了。这是法家和荀子的态度。法家基本上继承了荀子,把孔孟的正名思想也吸收进来了。法家提出"刑名法术"之学,"修名而督实,按实而定名",定了名在那里,你就选合适的人来胜任相应的名分,这就是修名而督实,按实而定名。

各派正名的精神都是一致的,名必须最终以实为根据,要符合实际。在中国哲学中没有任何人认为名是比实更重要的,名是比实更实在的,乃至于是"倒名为实"的。中国哲学里没有倒名为实的传统,在西方有,像柏拉图。柏拉图的理念论就是名,理念比现实事物更实在,一个语言所承载的实,比现在显现出来的更多。美的理念比所有的美更美,所有的美都是分得了美的理念才获得它的实在性。在中国传统中,名的重要性就在于它能够在现实中实现出来,能够对现实有好处,能够为现实的政治服务。所以名是服务性的,名教、名分都是服务性的,看起来好像是本体,其实不是的,它只是为本体服务的,它是为政权服务的,为真正的"实"服务的。我们日常生活中所做的那些事情才是"实","名"就是为了这些能够有次序、能够和谐、能够安分所设立起来的,这是中国哲学很重要的一个特点。

墨家学派直接把名实确定的关系讲出来,揭示出实是名之根本。墨子说"取实予名",就是说名只是对实的命名,根据什么样的实,就命什么样的名,没有这个实就不要乱命名。他特别强调"耳目之实",就是感性的实在性。但老子是反对耳目之实的,老子的实是自然,是在感性的耳目之实之外或者之上的自然的本根,你的耳目可以感觉到、你的言辞可以说出来的,那就不是。真正的实要靠内心去体会。所以墨子提出"三表",就是人们的言说由三个标准来衡量。一个是"上本之于古者圣王之事";第二个是"下原察百姓耳目之实";第三个是"发以为刑政,观其中国家百姓人民之利"。这是功利主义的表达,这就是言必有三个标准:一是过去的经验;二是当下的经验;三是未来可能的经验,都是要以人们的经验、人们的利益为标准。

名家在名实关系上对名特别重视,甚至把实抛弃了。他们只是对名实关系加以割裂,就是说只探讨名,不管实的问题,因为名家提出的很多命题都是不现实的,都是跟现实、跟经验完全相违背的。这种割裂在名家那里只有一个意图,那就是政治实用,达到"刑名之治"。他们从来没有把辩论当成世界的本体,从来没有把名当作是实,更没有倒名为实。他们并没有把自己的言行贯彻到现实生活中去。

3.基本态度:轻视、怀疑语言

道家使用语言也只是把语言当成工具,借用完后立马就把语言丢掉了。老子《道德经》第五十六章讲:"知者不言,言者不知。"老子只是借用语言讲述"道",借用完了就要把语言给扔掉。他主张"是以圣人处无为之事,行不言之教",认为圣人的教化是不言之教,不用说,以身作则,身体力行。道家是反对语言的,认为"信言不美,美言不信"。禅宗也讲"不立文字",但是又"不离文字"。长期以来,中国"言"的概念都是处在被怀疑的地位,它是一种可疑的行为,不可相信的。孔子就讲;"听其言,而观其行""君子讷于言,而敏于行""君子耻其言而过其行""天何言哉!四时行焉,百物生焉,天何言哉"。

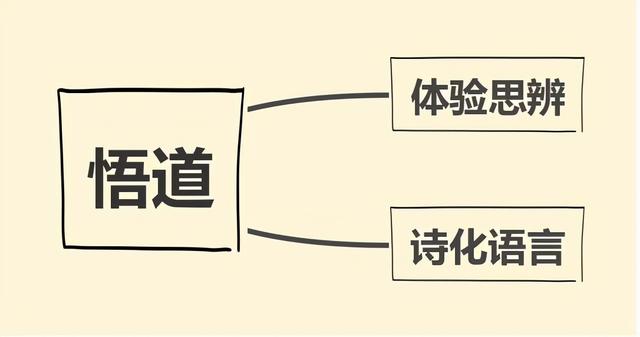

(二)悟道:体验思辨与诗化的语言

1.不能言说的体验

在传统哲学中"道"作为不可言说的规律,它只能凭借内心的体验或者是亲身的实行才能感受到。这种内心的体悟、感受、顿悟传统是中国哲学思辨的显著特点:注重内心体验思辨,忽视概念思辨。这种内心思辨传统在宋明理学中得到了极致的发挥。宋明理学属于三教合流,儒道佛的合体。比如程颢认为"道","要在人默而识之",就是不要说、沉默,但是你内心能够认识它,你内心对它有感悟,能够知道,这个最要紧。你不要说那么多,对于天道这个东西自己去想。张载说"运于无形之谓道,形而下者不足以言之"。朱熹讲理,讲性,他讲"性是太极混然之体,本不可以名言,但其中含具万理"。宋明理学讲道、讲理,把理和道合为一体。但是不管理学也好,道学也好,都是不能说的。到了心学,陆象山、王阳明的心学,吸收了禅宗顿悟之说,由顿悟他们阐明了"宇宙即是吾心,吾心即是宇宙",宇宙和我的心之间没有任何障碍、任何对立。那么言语还有什么存在的余地呢?那就不要说了。顿悟了就把名、言放一边了。当你恍然大悟的时候还是说不出来。

这样一种方式恰好就是从老子以来传统的蔑视语言、崇尚原始感受和原始体验的必然结果。这是中国传统天人合一,或者是天人未分的倾向。老庄的生存方式忽视语言,忽视语言不仅仅忽视语言本身,而是忽视人的追求。用语言去表达一个东西就是要有一种内在冲动,要把那个东西规范出来,这就是语言。

宋明理学的"理"这个概念,也可以和逻各斯相比,两者都有规律的意思。西方的理性起源于逻各斯,也就是语言,起源于逻辑,逻辑就是逻各斯。而中国的"理"跟逻辑、推理毫无关系,中国的理是非逻辑的。从"道"引申出"说"来的,理是从玉石的纹理里面引申出条理来,这是中国人的思维方式。

最早把理当做最高哲学范畴的人是韩非子。韩非子以"理"解"道",韩非子解释道就是理,他讲"道者,万物之所然也,万理之所稽也。理者,成物之文也;道者,万物之所以成也······故理之为物之制。"到了宋明理学或宋明道学那里,理进一步地被形而上学化了,成为了宇宙的本体,它和人心是相同的,但它体现为对个人欲望冲动的一种压制。它跟人的主观相通,但是只跟人主观中的那些普遍心性相通,而跟人的自由意志、冲动、欲望相违背、相冲突。人的心性里面有一部分是跟天道相通的,而另一部分是违背天道的,所以要"存天理,灭人欲",这好像把人和天对立起来了,其实不是,天理就在人心中。所以心学后来揭示出这个秘密,就说人心是一个战场,人和天的关系就在人心中体验出来,你要跟自己内心的贼人作战,要"破心中贼","破山中贼易,破心中贼难"。"破山中贼"就是平定天下,那个容易;但是要"破心中贼",要把人内心的那些冲动、那些自由意志镇压下去,那是最难的。所以心学比理学更加透彻。心学触及中国人的根,就是要在内心把那些不好的思想诛灭,"破心中贼",要把那一念不善的东西克倒。

这种克倒是内心体验,它是不可言说的。只是用一种外在规范来克倒你的内心,来破入你的内心,来取消个体与整体、吾心与宇宙之间的界限,吾心即是宇宙,吾心就是他人,圣人的心就是大心,大心就是所有人的心、天地之心。我把自己的心变成大心,那我就是圣人啦,每个人都可以做到,"满街皆是圣人"。只要放弃个人的追求,而对宇宙天地万物的追求并不是自己个人的追求,而是按照天地之理要求去做,合乎天理,这就是使宇宙天地与自己合一了。在这中间,语言是没有用的,真正有道德的人是说不出来的。所以这个天理是不能说的,话语是无用的,而且是有害的,会导致虚伪的。这一切都是要靠自己的大心去体会,没有人能够说出来的。

到了王夫之,突出一个"诚"。孟子讲:"诚者,天之道也,诚之者,人之道也。"《中庸》里面最讲究诚这个东西。"天道无欺",天道是最讲究"诚"这个东西的,模仿天道,也可以达到诚,所以"率性之谓道"。率性也就是诚,根据你的天性,也就是你的本性,当然这个本性是跟天道相通的本性。你的私欲就不是本性,那是受到了污染,真正的本性就是天道,你根据你的本性,率性而为,那就是根据天道在行事。周敦颐、张载都很强调"诚"这个字,"诚则明矣,明则诚矣",你内心诚,眼光就清明,就可以看到宇宙万物之本体,你就能悟到天道,你就有大智慧。所以中国的大智慧不是学来的,而是"反己而诚"自己悟到的。只要通过内心体验,不需要通过语言和逻辑的媒介,我们就可以通过反身而诚,通过复归本性,直接体会到宇宙的真理。"道""理"都有规律的意思,但中国的规律不是通过逻辑和语言可以把握的,而是通过顿悟、直觉、感悟、非理性。一套现实的礼法、等级、名分都清楚摆在那里,你一举一动都不能违犯的,这好像是一套理性的规范,其实不是,这个我们要分清楚。

2.诗化的语言精神

看起来名和言这方面是对立的,名是确定的,言是不确定的,是不可定义的,本来名和言都是从语言来的,为什么会有这种区别呢?在孔子那里有一个等级的区别,名必须要确定,言必须要灵活,光有确定性没有灵活性也不行,确定了名以后,我们就可以玩一些灵活的。所以孔子讲"不学诗,无以言",言是诗化的,在一定的等级次序稳固了以后,我们就可以体会诗意,体会美感。诗是教你如何更加灵活地言说,怎样能够在内心里面打动人。中国文化的一个特点是中国古代的伦理是等级森严,思想文化是诗意盎然,但逻辑的确定性被冷落了。中国传统一直是诗化精神来替代哲学,来讲哲学。《道德经》其实是诗,庄子的寓言是文学,就是神话,孔子经常用类比,举例,打比方,这样一来避免了像亚里士多德那样使语言抽象化、形式化、僵化。诗化精神注重那种生动的含义、内容、丰富的内涵,保持了语言的人生体验的丰富性,但同时也是语言停留在朴素的阶段、无定形的阶段。它老是保留在朴素阶段,你不要给我下定义,我不懂那套,你给我打个比方来讲一讲,你给我讲故事,我就顿悟了,就停留在这个阶段。这个阶段最常见的哲学比喻就是"气"。

尽管后期的墨家比较强调逻辑,强调"墨辩",主要的根基是类比、类比法,名和言还是没有脱离经验事实,言说的标准还是为了"以名举实,以辞抒意"。主要思想还是给一个已知的事实取一个名,取一个正确的名,以便达到名实相副,只是为了使得名实相称,才给言说建立标准。这种逻辑就是拿两个相似的经验事物进行比较,然后从这个实际的例子里看看实际的效果。墨家这种类比的逻辑和儒家是一样的。比如孔子讲"能近取譬"。但是类比是不可靠的,亚里士多德早就指出类比只是一种"修辞术"。中国的诗学有赋、比、兴,都是讲修辞,只不过是一种比喻,不是严格的逻辑方法。后期墨家虽然对推理、对逻辑非常重视,但有一定的限度。墨家认为这套逻辑推理的方法离经验太远了,不可常用。这就限制了逻辑精神的发展,忽视逻辑的普遍性,它只是一种雕虫小技,就是通过类比、举例说服人的技巧。总的来说,墨家虽然推崇形式逻辑,但对形式逻辑还是持一种怀疑的态度,并不相信它,只是当成一种辅助的工具,也就是"辩说"。相反,亚里士多德的逻辑也讲逻辑离不开它的认识对象,逻辑具有认识的作用,在这个意义上逻辑也是一种名,亚里士多德的逻辑原来翻译为《名学》。这个名也离不开实,但也有很重要的区别。亚里士多德认为一个正确的逻辑必然反映客观对象,正确的逻辑必然具有实的意义;逻辑有时候不能反映客观对象,并不是因为它本身要不得或者片面,而是因为这个逻辑还不够严密,还不完善。亚里士多德认为逻辑反映世界本体。而墨子认为如果逻辑不符合事实,那就要废掉,诉之于体验、经验。由于亚里士多德的逻辑跟现实的关系是非常直接的,所以后人评价它的逻辑跟认识论、本体论没有分家,逻辑上的是与否,跟现实中的有与无,跟认识论上的真与假都是相对应的,对逻辑应该有一种充分的信任,就像认识论上的真和假,本体论上的有和无一样。第二个不同是:亚里士多德认为真正的客观对象严格说起来并不是感性事物的现象,并不是经验,也不是内心的体验,也不是内心的感悟,也不是你的诗化精神,而是事物的"形式"和本质规律,真正的客观对象、真正的"实"是规律,是本质,是形式。事物的真正本质是形式,这是从柏拉图那里来的。形式就是"理念",一个事物的本质并不是那些质料,并不是那些感觉,并不是那些经验,而是从中反映出来的规律、共相,所以形式就是规律,就是本质。亚里士多德继承了柏拉图的倒名为实,理念、形式这些并不是为经验服务的,而是一切事物经验的本质,这就是倒名为实。西方精神有一种倒名为实的精神,有一种语言学的精神,就是把说出来的概念,把抽象的语词,这些东西当做最根本的、最实在的。黑格尔的《逻辑学》具有认识论和本体论意义,它就是世界的结构。西方人把逻辑理解为世界的结构,而不仅仅是耍嘴皮子的事情。

魏晋时期最重要的话题就是言意之辩。言意之辩有"言不尽意""言尽意"两派。"言不尽意"以王弼为代表,而"言尽意"以欧阳建为代表。但不论他们如何争论,有一点是共同的,言总是要尽意的,言的目的就是尽意,意是最重要的,言是不重要的。最终"言不尽意"一派占了上风,就是由于人们更加重视意。如果说言可以尽意,那么言和意就是平等的了,那就没有必要强调意了,我把言说出来了,那已经是意了。言不能和意相比,言是附属于意的,意在那里,言可以不断地去接近它,但是永远也穷尽不了它。这是中国诗化精神的一个基本原则。

(三)反思:从体验思辨走向概念思辨——倒名为实

总的来说,中国传统哲学忽视语言的规律性,强调体验的直接性,反对定型。当语言能够引起联想和诗意的时候,可以把它当做工具来用,一旦发现要把它固定下来的时候,要赶紧丢掉。语言和意谓、名和实、言与意,它们之间的关系从来没有遭受过真正的颠倒。在中国从来没有发生过倒名为实的状况,导致语言里面的逻辑本性根本得不到发挥,尽管我们也讲逻辑,但这个逻辑始终是当做临时的一个工具借用。中国古代的辩证法始终摆脱不了一种朴素性,上升不到概念的思辨层次。中国人也很思辨,但不是概念的思辨,而是内心体验的思辨。道、气、理、心、性的关系都需要思辨,但是所有这些思辨都不是概念的思辨,都是一种不能言说的体悟。这一点可以归结为中国古代辩证法生存动力的缺乏,它只是一种自然动力,也可以说是自然的生存动力,那个不是人的,人要服从自然,人要放弃自己融入自然,这个才能有生存的动力。大自然是生生不息的,"苟日新,日日新""天行健,君子以自强不息",你要根据"天行"而健动,这是中国辩证法的一个特点。但是绝对不是个人的一种追求,不是个人自由意志的一种执着,而是要放弃个人的自由意志。所以语言学上的这样一种缺陷,并不否定它固有的魅力,甚至在某些场合下有它固有的优点,但是就逻辑上来说处于幼稚阶段,这是它的缺点。

这个缺点不单是从语言学上就可以看出来的,而是要从中国人的内在人格结构、个体生存动力,从这一点上找原因。由于语言缺乏逻辑性,反过来也阻碍了生存动力的突破。人的个体如何突围,人如何从自然中突围出来,那就要靠语言的逻辑力量,没有语言的逻辑力量,你是突围不出来的。语言的逻辑是超越自然的,如果没有这个东西,你只能掉回自然中去。所以中国传统哲学不断地复古、倒退、循坏,你讲很多道理,最后又倒回去了,最后掉到老子、《易经》。我们刚才讲的语言的逻辑本能如何能发挥出来,我们并不是说取消诗的语言,西方的逻辑语言也没有取消诗的语言,它们可以并行,在谈哲学的时候,诗化的方面可以用,也可以有逻辑的方面。我们要吸收西方逻辑化的语言就需要颠倒语言的意谓,要实行一种倒名为实的颠倒。中国古代的辩证法,中国古代的生存哲学就是因为缺乏这样的颠倒,所以仅仅成为政治实用和日常生活中的技术,甚至变成一种阴谋权术。