1948年11月22日,粟裕率领的华东野战军全歼黄百韬兵团,胜利完成了淮海战役第一阶段的作战目标。由于在阻击作战之中,华野部队给予了邱清泉、李弥兵团以沉重的打击,导致这两个国民党兵团迟迟不肯推进,而11月23日,黄维兵团对位于南坪集的中野阵地发动了猛烈进攻,这就导致黄维兵团的位置十分突出,从而出现了转瞬即逝的歼敌良机。

与粟裕密切配合的中原野战军发现这一情况之后,以刘伯承、邓小平、陈毅为首的中野指战员在23日晚发电报给粟裕和中央军委,认为“歼灭黄维兵团时机甚好,请粟裕调遣至少4个纵队参加对黄维兵团的歼灭战。”

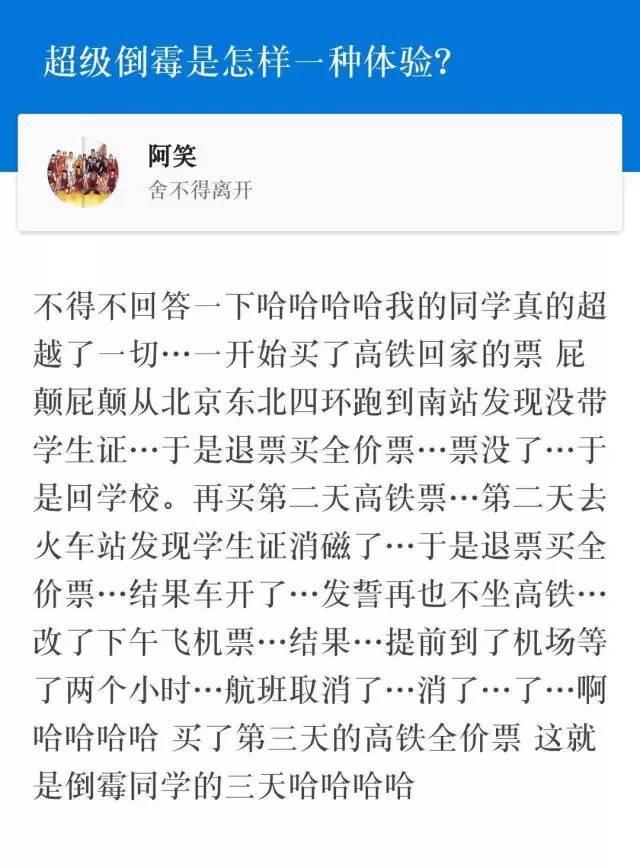

图:淮海战役示意图

收到中野的电报之后,粟裕表示认可,立刻决定除了原来借调给中野野战军的11纵之外,另外抽调3个纵队配合中原野战军,参加对黄维兵团的包围和歼灭战;除此之外,为了切断黄维兵团与其他国民党部队的联系,粟裕派遣另外3个纵队外加江淮军区的两个旅,阻击李弥、刘峙兵团向西、向北进犯;剩下8个纵队的兵力则全力用来牵制和阻击邱清泉、李弥和孙元良兵团,阻止他们由南向西增援黄维兵团。

虽然淮海战役第二阶段唱主角戏的是中原野战军,但粟裕的华野肩上的担子却很重。除了要分兵帮助中原野战军歼灭黄维兵团之外,粟裕还担负着阻击南北两线敌军40多万人向黄维兵团的增援运动,时间和任务上不可谓不紧急。

蒋介石策划“南北对进”,粟裕料事如神

黄百韬第7兵团被歼灭的消息传到南京,南京、徐州地区顿时慌了神,蒋介石于11月23日急忙电令刘峙、杜聿明前往南京商量对策。最终,他们采用了南京国防部拟定了的最新作战方案:“徐州方面以主力部队向符离集进攻,与此同时,第6、第12兵团向宿县推进,寻求‘南北对进’,从而一举打破共军包围圈,打通徐蚌地区的交通要道。”

图:蒋介石与杜聿明

殊不知,粟裕“料事如神”,他早就对国民党军队接下来的动作尽在掌握。等到刘峙和杜聿明到达徐州,命令邱清泉、孙元良兵团立刻进军战略要地符离集。然而,粟裕在徐州以南早就摆好了7个纵队的兵力,经过3天激战之后,邱、孙两兵团只前进了10到15公里。蒋介石得知前线战报之后暴怒不已,一天几次打电话过去催促,让杜聿明和黄维、李延年等人“克日会师符离集”,可由于华野部队的顽强阻击,邱、孙两兵团到了第三天之后就再也未能前进一步了。

图:影视剧中,淮海战役缴械投降的国民党士兵

此时,南线国民党军队部队的情况更加不妙,11月25日,蒋介石刚刚派顾祝同前往蚌埠督战,当天黄维兵团便被中野7个纵队包围在双堆集地区动弹不得;李延年和刘汝明刚刚到达任桥地区,就遭到了华野4个纵队的顽强阻击;更让两人感到不妙的是,此时粟裕又派华野13纵配合江淮军区两个旅,在灵璧全歼李延年的238师,直接威胁到了两兵团的侧后地区。为了避免被包围,两人当即放弃了原先计划,指挥部队立刻撤回。在中野和华野的密切配合之下,蒋介石企图“南北对进”的计划宣告失败了。

杜聿明欲唱“空城计”,可粟裕不是“司马懿”

在中野忙于围歼黄维兵团之时,粟裕最关心的却是徐州杜聿明的动向,从战场形式上来看,一旦黄维兵团被歼灭,杜聿明集团只有两个选择:其一,固守徐州,其二,从徐州突围。粟裕认为,杜聿明放弃徐州的可能性更大,因为此时蒋介石后方已经没有机动兵力可以增援徐州了。杜聿明突围对我军并非不利,因为徐州城防坚固,让他离开徐州这个“乌龟壳”再进行围歼自然是再好不过了。

图:前排右起:杜聿明

11月28日,毛主席和中央军委来电:“黄维兵团解决之后,需提前估计徐州之敌有向两淮或者武汉逃跑的可能性。”

根据毛主席的分析,粟裕进一步得出推测,认为徐州杜聿明部很有可能会在黄维兵团还没有被歼灭之前迅速放弃徐州,并且认为杜聿明应该有3个逃跑方向:其一,是沿着陇海路南逃至连云港,这一逃跑路线的优点是能够迅速摆脱被我军围歼的危险,但要想凑齐运输3个兵团人员的船只却十分困难,一旦被我军追上就会陷入“背海作战”的绝境之中;其二,则是从东南方向突围,经过苏中地区,但这一带水网密布,不利于大兵团机动,再加上苏中是我军老根据地,如果杜聿明从此地逃跑,势必会遭到我地方部队和民兵的包围打击;第三条路线是粟裕认为杜聿明最有可能逃跑的方向,那就是从津浦路绕过附近的山区南下,这一带地形开阔,便于机动,这条逃跑路线距离黄维兵团很近,又能够和李延年、邱清泉兵团遥相呼应,可谓是杜聿明的最佳选择。

如果从战场形势上来看,一旦杜聿明集团与还未被歼灭的黄维兵团会合,那么整个淮海战场就会发生不利于我军的变化,因此粟裕将这条路线视为威胁最大的一种可能,因此在兵力部署上,粟裕将华东野战军7个纵队的力量放在了阻止敌军向西南方逃窜的这条路线上。对此粟裕认为,采用这样的部署,就算是杜聿明集团向连云港或者苏中地区逃窜,由于江南水网的阻碍,华东野战军也能够很快追上。

图:淮海战役中,人民解放军炮兵正在严阵以待

而面对粟裕的这一部署,杜聿明等人还被蒙在鼓里。11月28日,蒋介石密令刘峙和杜聿明前往南京秘密商议,经过商讨之后,蒋介石命令杜聿明撤出徐州,率领兵团主力途径徐州西南进军至淮河以北的蒙城地区,然后依托淮河向北发动进攻,从而解黄维兵团的燃眉之急。30日晚,杜聿明返回徐州,决定以正面部队对华野部队发动佯攻,但实际上却开始着手准备秘密撤出徐州城。

杜聿明对自己的这一手特别得意,他曾经对邱清泉、李弥等人说:“我预料这次撤退行动是特别成功的。按照昔日共军作战的规律来说,每经过一次大规模的激烈战役,他们至少要经过两个月以上的休整。我看共军应该只有一小部分留在徐蚌地区,他们绝不可能在吃掉黄百韬兵团之后,还有持续作战的能力。因此我们这次兵贵神速地撤退,就发生在他们大战之后的间隙之中,我们以退为守,以达到解救黄维兵团的最终目的,”

据称,11月28日这一天,正好是杜聿明老母70大寿生日,蒋介石特地在上海和徐州给杜聿明的老母祝寿。刘峙请杜聿明点一台戏,杜聿明用手一指,随后两人相视一笑:原来,杜聿明点的正是《空城计》,杜聿明以为粟裕是“司马懿”,看到徐州的空城之后就会不战自退。

图:淮海战役中被俘虏的杜聿明

但事实上,杜聿明才是“聪明反被聪明误”,当杜聿明率领30万大军刚刚撤出徐州之后,攻入徐州的华野12纵指挥员就从徐州机场空无一人的情况判断,杜聿明早已经放弃徐州。紧接着,杜聿明撤退的消息如同雪片一般飞向华野指挥部,一切情报都证实,杜聿明正在向西南方面迅速撤退。

于是粟裕立刻上报中央军委,联系中野指战员刘伯承、邓小平、陈毅等人,命令华野全体部队全速追击,除了预先部署在北部的7个纵队之外,从南线抽调出来的3个纵队和从山东过来的渤海纵队,迅速采用了迂回截击、多层尾随、超越拦截等多种办法,迅速将杜聿明的30万国民党军队拦截包围在陈官庄地区。粟裕的总体思路是网开“三”面:杜聿明向西、向北、向东走我们都不管,但唯独就是不能往南走,粟裕将自己的主力部队集结在西南方向。

图:人民解放军在双堆集战役之中攻克制高点——尖谷堆

除了关心杜聿明的动向之外,让粟裕最放心不下的就是双堆集的战况。虽然歼灭黄维兵团的主要任务由中原野战军承担,但粟裕依然每天发电报关心黄维兵团被全歼的时间。战役发起之前,刘伯承、邓小平等人估计,大约用3天时间就能够全歼黄维兵团,可粟裕根据碾庄战役的经验提出异议,认为黄维兵团被合围之后,我军势必会转入十分艰苦的阵地攻坚战,而黄维兵团相比于黄百韬兵团来说武器装备都更为精良,因此3天就消灭黄维兵团很显然是不太现实的,要是被围时间一长,黄维兵团和杜聿明兵团合兵一处,那么此后的仗可就不好打了。

陈毅打电话询问粟裕:你先别说话,你们打黄百韬用的什么办法?

12月1日,中野总前委和华野指挥部之间终于接通了电话。粟裕给中野总前委打电话,刚准备向陈毅问好,陈毅却打断了他客套的话语:“你先别说话,我问你一个问题:你们打黄百韬用的什么办法?”果然中野围歼黄维兵团的战斗之中也碰到了和碾庄战役一样的问题,由于部队是从运动战之中突然转入阵地战的,因此部队一时之间还没办法适应,导致各纵队伤亡都很大。

图:粟裕将军照(资料图)

粟裕当即在电话之中回答说:“使用土工作业迫近啊!挖坑道,逼近敌人阵地,然后突然发起袭击,短兵相接,分割歼灭。”随后他向陈毅详细介绍了华野在碾庄战役之中围歼黄百韬兵团的战斗方法,陈毅听后顿时笑逐颜开:“好啊,这个方法好。”当时正在听电话的还有邓小平、刘伯承等同志,陈毅转身对大家说:“你们都听到了吧?我觉得这是好办法。”

这次通话之后,刘伯承、邓小平等人立刻决定,迅速改变计划,调整部署,“立刻调遣华野7纵、13纵(之前两个纵队为预备队)加入围攻作战之中,其战斗方法依然采用碾庄战斗之经验。”

图:双堆集战役之中,使用土工作业迫近敌军的解放军战士正在发起突袭

12月上旬,华野得到情报称:位于武汉的国民党宋希濂兵团正准备向蚌埠开进,杜聿明也向蒋介石建议,抽调几个军的兵力空降蚌埠,方便同李延年、刘汝明等人合力向北增援。此时,中原野战军和华东野战军正在三个战场作战,兵力感到明显不足,无论杜聿明的建议是否能够实现,就算是武汉的宋希濂兵团出动,位于南线的部队也势必压力大增。

图:年轻时的黄维

粟裕经过分析认为,应该首先集中两个野战军的力量歼灭黄维兵团,因此12月10日,粟裕向毛主席和中央军委发出一份电报,请求“抽调一部分兵力,先解决黄维,然后再解决杜聿明、邱清泉和李弥兵团。”经过商议之后,粟裕决心再次从华野抽调3个纵队和一部分炮兵加入到对黄维兵团的歼灭战之中。出发之前,这次战斗所缴获的武器弹药,华野不要一枪一弹,全部交给中野使用。12月15日,黄维兵团全军覆没,解放军第二阶段作战目标基本实现。

在淮海战役的第二阶段,粟裕度过了他人生中最为紧张的时刻。要知道在当时的情况下,黄维兵团被包围,杜聿明集团还尚未被围死的情况下,中央军委曾经指示粟裕,让他歼灭李延年兵团,中央军委的命令让粟裕感到左右为难。他担心,一旦和李延年接上了火,那么一旦双堆集的战斗不能迅速结束,那么北部部署的7个纵队将难以完成包围杜聿明兵团的任务,因此他日夜关注李延年兵团的变化,度过了最为紧张的7个昼夜。

图:国民党将军李延年旧照

后来,李延年行动迟缓,解放军一动,他就后退,最后也没有打上,粟裕这才松了一口气:“当时没有打上啊,后来我们歼灭黄维兵团之后,杜聿明想要从陈官庄突围,幸亏我们从南线抽调了3个纵队的力量,加上北线7个纵队和渤海纵队共计11个纵队的力量,才将杜聿明堵在了陈官庄,那个时候我们能够使用的兵力已经达到极限了。”

杜聿明已成瓮中之鳖,粟裕再献良策解决百万大军吃饭问题

杜聿明被包围在陈官庄地区之后,粟裕的心情顿时放松了下来,随后他将华野指挥部迁到了位于安徽萧县和河南永城交界处的蔡凹村。此时,杜聿明集团的30万大军已经成了“瓮中之鳖”,粟裕在包围圈的各处至少摆了五道封锁线,这次杜聿明集团是插翅也难逃了。

图:蔡凹会议的粟裕、刘伯承、陈毅等人合影

12月12日,毛主席代表中央军委致电中野和华野的主要领导人:“黄维兵团歼灭之后,请刘、邓、陈、粟、谭五位同志召开一次总前委会议,商议在邱李兵团歼灭之后的部队休整计划,随同下一步渡江战役计划一起以总前委名义带来中央。”事实上,从11月16日淮海战役总前委成立以来,总前委的全体成员们还没有开过一次会议,粟裕与刘、陈、邓之前都是通过电报和电话进行联系的。

12月17日,中共淮海战役总前委第一次会议在位于蔡凹的华野指挥部召开。为了举办这次会议,粟裕预先做好了充分的准备,他除了安排自己的参谋前往公路迎接刘邓等人之外,还提前安排好了几位老战友的房子,派人去附近的符离集买来了两筐烧鸡准备宴请他们。

当天晚上,刘伯承、邓小平、陈毅等人来到了蔡凹出席会议。其中,粟裕和刘伯承已经有17年没有见过面了,在土地革命时期,刘伯承是中央红军学校的政委和校长,而粟裕后来从红四军参谋长调任至学校担任学员队队长。虽然相处的时光不长,但粟裕和刘伯承之间却彼此留下了深刻的印象。看到刘伯承的到来,粟裕激动地握着刘伯承的手说道:“我说刘校长啊,我们已经有17年没有见过面了!”

图:淮海战役总前委雕像(左起:粟裕、邓小平、刘伯承)

粟裕这么一说,刘伯承倒是想了起来。“啊,对,你那个时候不过20多岁,可现在都胡子拉碴了,哈哈。”

随后陈毅打量着粟裕消瘦的身影。尽管两人才分别半年,可陈毅却发现粟裕身体越来越不好了,于是他急忙让自己的随行医生给自己检查身体。检查之后,医生难过地对粟裕说道:“粟司令,你看你这个样子,太瘦了!”

粟裕微笑着摇摇头:“等打完这一仗我们就可以休息一下了。”

总前委会议17日晚上召开,18日就形成了一致决议。会议之中,粟裕发现一个极其重要的问题:由于我军调动频繁,再加上华东、华中、中原和冀鲁豫四块根据地之间没有统一协调机制,这就导致中野、华野部队连同地方支前民工134万人的粮食供给和后期保障出现了前所未有的困难。

在这次总前委会议上,粟裕及时指出了这一问题。为了有效解决地方后勤保障协调统一的问题,粟裕认为必须由“统一支前起购在总前委的指示下全盘筹划”,在后勤保障制度上实现五个“统一”:斤两统一、粮票统一、粮食折合率统一、弹粮运输能力统一、新区就地借粮政策统一。

图:踊跃参加淮海战役支前行动的民工和人民群众

粟裕的建议得到了总前委的采纳。中央军委决定,由刘瑞龙、付秋涛于12月26日在徐州召开4个解放区的支前联合会议,这次会议进一步明确了各个解放区的支前任务,有效解决了淮海战场后勤补给方面所遇到的各种问题,为战后部队休整和渡江战役创造了极其有利的条件。

粟裕有一句至理名言:“依靠人民群众。”这句话绝不是一句空口白话,而是淮海战役的战略思想。据统计,在淮海战役之中,参加支前保障的民工总计达到了543万人,除此之外还有100多个地方民兵团负责保卫后方安全,几乎相当于解放军正规部队的10倍左右。后来,粟裕曾经专门写过一篇回忆人民群众支援解放战争的文章,在文章之中,粟裕热情称赞道:“华东的解放,离不开山东民工的小推车和大连兵工厂所生产的炮弹。”

图:淮海战役中,人民群众支援我军弹药、物品的架子车队

淮海战役,国民党和共产党正规部队人数是80万对60万,很多外国军事专家,如斯大林、蒙哥马利都对解放军60万人为什么能打败国民党80万人而感到困惑,但他们却并不知道,我们的60万身后还站着500多万人民群众自愿组成的支前大军,依靠人民战争这个强有力的法宝,粟裕指挥人民解放军才能在淮海战役之中居于不败之地。

,