张伯驹

作为“民国四公子”之一,张伯驹的名字相较于张学良、袁克文、溥侗等人来说,并不是那么被人所熟知。

皆言公子世无双,“公子”这个词,自古以来便是家世、才华、吃喝雅玩与倜傥风流的一种代表。民国时代的“公子”虽多,但可以称得上贵族的,却唯有张伯驹一人而已。

他的一生,富贵过,也潦倒过,春风得意过,也无家可归过,但无论是人生的哪一个阶段,张伯驹身上的那份宠辱不惊,都非常人所能比的。

著名的红学家周汝昌曾评价张伯驹:“阅读张伯驹,我深深觉得,他为人超拔是因为时间坐标系特异,一般人时间坐标系三年五年,顶多十年八年,而张伯驹的坐标系大约有千年,所以他能坐观云起,笑看落花,视勋名如糟粕、看势力如尘埃。”

而启功更是称其为:前无古人,后无来者。天下民间收藏第一人。

张伯驹的一生是为收藏而奉献的一生,在他的手中无数国宝最终得以流失海外,而张伯驹为此也倾家荡产,但是他却从没有为此而后悔过。

作为“民国四公子”之一,张伯驹的出身不可为不显赫。1898年出生于河南项城的他,从小便是个富贵公子。

项城此地本是河南省一个普普通通的小城,但因为近代出了个袁世凯,而使得世人皆知。

在张伯驹6岁那年,被过继给了膝下无子的大伯父,也就是日后两度参与帝制复辟的历史人物张镇芳。

张镇芳乃袁世凯兄嫂之弟,光绪年间的进士出身,在1900年慈禧、光绪西狩长安之时,因忠心耿耿而获嘉奖,官员亨通。

张镇芳在朝中为官时与袁世凯私交甚厚,两人又有姻亲关系,因此张镇芳一直都是袁世凯的支持者。

两人不仅在政治上密切合作,甚至袁世凯临终前专门召见张镇芳托付后事,对其信任程度可见一斑。

在袁世凯的支持下,张镇芳一度出任过直隶总督、北洋大臣,成为朝中砥柱,而且张镇芳理财颇有特长,曾被袁世凯委以私人账房打理事务。

也正是因为这个“特长”,张镇芳在天津创办了盐业银行。当时的盐业银行与金城、中南和大陆银行并列为享誉全国的“北四行”。

清廷逊位后,满清的遗老遗少纷纷作鸟兽散,这些人为了生计曾将大批文玩抵押在盐业银行账上,后根本无力赎回。

这时候的张伯驹一直跟随在张振芳的身边,由此得以眼见把玩诸多“国之重器”,磨砺了日后非凡的鉴赏眼光。

文玩行本就是如此,见过真东西的和没见过真东西的,根本不能相提并论。很多时候从宿命论的角度来看,一个人这一生从事什么行业都是早就注定好的。

张伯驹生在这样一个世家,张家显赫的家室给了他完美的成长环境,而那个时代的纷乱复杂,也让他走上了一条真正属于自己的道路。

20世纪上半叶的中国,可以说是近代以来最为动荡的时代,而那个时候的收藏界虽然也是动荡转折,但是却也出现了一个相对繁荣的时期。

正所谓盛世古董,乱世黄金。

在和平年代,古董的买卖相对来说并没有很繁荣,很多珍宝一旦到了收藏家手中,便很难再次出现在市面上。

中国传统的收藏家,都有珍宝传世的喜好,奇珍异宝一般都是秘密收藏轻易不示人,最多只是私人小圈子内的鉴赏雅集。

而大清时期尤为如此,特别是在乾隆年间,乾隆爷作为一个职业收藏爱好者,最喜欢的就是往那些传世名作上面盖章和题字,下面的人为了投其所好,不断的给他送礼,无数的国宝都被他搜进了内府。

张镇芳

但随着清帝退位,这些八旗贵胄和皇族一下子失去了原来的“铁杆庄稼”,没有其他谋生手段的他们,只能靠着变卖家中的这些珍宝来度日,大规模的聚散在收藏界持续上演,也是如今海内外各大公私收藏机构格局定型前的最后一次。

正所谓:“乱世出枭雄”,收藏界也不例外,这一时期涌现出了诸如吴湖帆、庞元济、王季迁等一批大收藏家,而张伯驹无疑是其中耀眼的一位。

虽然大家都是搞收藏,都是玩“玩意儿”,但是这格局和眼界差的却不是一星半点。张伯驹收藏从不为一己之私,用它自己的话讲:

“予之烟云过眼,所获已多。故予所收蓄,不必终予身为予有,但使永存吾土。”

“不必终予身为予有,但使永存吾土”这就是张伯驹作为一位收藏家,最大的人生信条,而他也确实做到了。有人说张伯驹几乎捐出了半个故宫,这里面虽有夸张的成分,但却也体现出了张伯驹贡献之大。

在张伯驹捐出的藏品中,无论是被誉为“墨皇”的西晋陆机《平复帖》,还是传世最早的一幅独立山水画、隋代展子虔《游春图》,再到大诗人李白的唯一真迹《上阳台帖》等,几乎件件堪称艺术史上的瑰宝。

回顾张伯驹一生的收藏经历,可以用“痴”来形容。

按照张镇芳的意愿,最初为张伯驹设计的人生路线是进入军界。20岁的张伯驹,从袁世凯创办的中央陆军混成模范团毕业,后在陕西督军陆建章部下任提调,担任过长江巡阅使署谘议等职。

但张伯驹自始至终对军事都提不起兴趣,1917年张镇芳因深度参与张勋复辟,被北洋政府判处死刑。张伯驹上下奔走,捐出40万救济京畿水灾,换得父亲被释放。

但是经此一役,张镇芳在政界的路基本走到尽头了,转为专心打理盐业银行。虽然张镇芳已经退出政界,但是张伯驹若是要在军政界谋发展,也不乏资源可依。

此前张镇芳入狱的时候,他银行总经理位置被他人所占,张镇芳出狱后是张作霖出面帮他夺回了盐业银行股份。这一切皆因为张作霖与段芝贵等人争斗之时,张镇芳帮过他,他也是投桃报李。

因为父亲的原因,张伯驹也在张大帅手下也挂过职,还曾领着尚未扬名于世的张学良在京城名士圈中风光了一场。但对军界职务,张伯驹却始终都没有放在心上,从来都不曾到职。

到了1925年,28岁的张伯驹完全退出军界,继承了家业,在盐业银行任常务董事兼总稽核。但是张伯驹显然也不是经商的人,对于银行的经营他也是放手不问,乐得做甩手掌柜。

与此同时,张伯驹将自己所有的时间都献给了琴棋书画和各种文玩鉴赏。正所谓“玩物丧志”,张伯驹这样的做派,在外人看来就是个彻头彻尾的“败家子”,而张伯驹自己也曾说“家里并不喜欢我”。

任何行业要成为顶尖的人,最不可少的其实并不是努力,而是天赋。而张伯驹天生就是为艺术而生的。

张家虽是官宦世家,世代读书,但是就是没人搞过收藏,可张伯驹却偏偏痴迷于此。而跟随父亲走南闯北,也让张伯驹见识到了很多的精品,再加上自己不断地学习,张伯驹的鉴赏水平不断的提升。

1927 年,张伯驹收藏了自己的第一件藏品——康熙御笔“丛碧山房”。

这副作品,也是张伯驹在琉璃厂无人问津的货色里找到的。初见这件藏品,张伯驹便看出这幅字虽与康熙平常风格不似,但却很像是兴致所至后的运笔,虽然形有区别,但神韵相通,遂欢喜收入囊中。

为了表达自己对这幅字的喜爱,张伯驹特意将自己的住所改称“丛碧山房”,为自己起字“丛碧”,从此也拉开了张伯驹收场生涯的收藏序幕。

张伯驹的收藏并不贪多,都是“掐尖儿”的精品,购买书画珍稀,有着一掷千金的决绝。但是收藏这一行,有着很多行业没有的特点。很多珍宝,你即便有钱,这辈子也买不到,而有些珍宝你这一辈子可能只能见一次,但却因为各种原因而失之交臂。

在张伯驹的收藏生涯中,有一件事是他终生的遗憾。

1936年,恭亲王奕䜣的孙子、画家溥心畲,将韩幹的《照夜白图》卖给了古董商卢芹斋在中国的代理商叶叔重。

张伯驹听闻这个消息,立即给平津卫戍司令兼北平市长宋哲元拍了封电报,希望阻止国宝外流,但已挽回不了被叶卖到英国的结局,《照夜白图》现为美国大都会博物馆收藏。

《照夜白图》流失海外后,张伯驹唯恐溥心畲还会卖掉他家收藏的著名的《平复帖》。

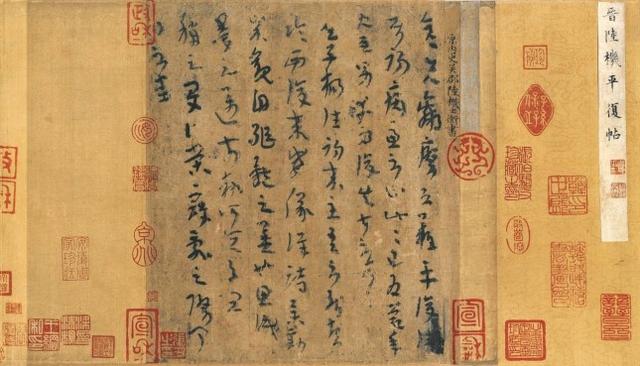

《平复帖》是现存有据可查的年代最早的名家法书真迹,约早于王羲之《兰亭序》五十年,它上承汉简,下启今草,属于“章草”向“今草”过渡时期的产物。

这样一件绝世珍品,可谓是国宝中的国宝,张伯驹决不能再一次看着国宝外流,于是他主动找到了溥心畲,表示希望能转给自己。

但是溥心畲当场开价20万大洋,这个价格在那个年代绝对是天价了。要知道,1921年溥心畲的兄弟溥伟,将宅邸恭王府抵押出去也仅换来了8万大洋。

张伯驹又托溥心畲的好友张大千说情,表示自己愿出6万大洋,但溥心畲仍不松口。

张伯驹

直到 1938 年初,坐吃山空的溥心畲,要为母亲的丧仪筹款。张伯驹表示不会乘人之危,溥心畲可将《平复帖》先抵押在盐业银行,借钱度过一时之需。

可能是被张伯驹的真诚和执着所感动,最后溥心畲表示,4 万元买断即可。

至此,《平复帖》终于到了张伯驹的手中,这也成了张伯驹人生一大快事。

多年后,张伯驹在《陆士衡平复帖》中感慨地写道:“在昔欲阻《照夜白图》出国而未能,此则终了夙愿,亦吾生之一大事。”

得到《平复帖》的张伯驹喜不自禁,为此他特意将自己的住所“丛碧山房”改名为“平复堂”。但1946年他却不得不卖掉这所最喜欢的房子。

当年琉璃厂的玉池山房老板马霁川放口风出来,欲出售隋朝展子虔的传世名作《游春图》,张伯驹建议故宫博物院出面买下,若经费不够“愿代周转”,故宫忙于安排南迁文物回归,无暇顾及,他只好以个人出面。

马霁川最初索价800两黄金,几经周旋谈判,两人约定为220两黄金。此前,张伯驹刚以110两黄金收购了范仲淹的《道服帖》,手头也很紧张。

此时的张伯驹万不得已之下,只好将自己的府邸“平复堂”以2.1万美元的价格卖给了辅仁大学。这所原属李莲英的宅邸,位于后海附近弓弦胡同1号,占地15亩,四五个院子,堪称是当时京城的顶级豪宅,但是张伯驹为了得到《游春图》,也只能忍痛割爱。

拿到钱后的张伯驹马上找到马霁川,但是没想到马霁川借口黄金成色不好,最后又加价20两。张伯驹无奈只好卖掉夫人潘素的首饰,这才买下了《游春图》。

卖掉房子以后,张伯驹全家搬至海淀承泽园居住,在旁人看来张伯驹用自己的豪宅换了一幅画,这做法实在是有些不值得。但张伯驹却不以为然,仍不减兴致地将承泽园重新命名为“展春园”,多了个自号“春游主人”。

在接连拿下多件国宝之后,张伯驹在收藏界的名声也开始越来越大,很多人也开始盯上了张伯驹手上的藏品。

那时候常倒卖文物给日本人的白坚甫,愿出价20万收购《平复帖》,国民党元老张群差人来谈,愿以500两黄金收《游春图》,但是都被张伯驹婉拒。

但是这时候的张伯驹多少有些树大招风,很多人眼看用钱财没办法收买张伯驹,就开始找别的办法。于是在1941年,张伯驹也成了上海一起轰动一时绑架案的主角。

那一日张伯驹和平时一样出门上班,但是却不想在上班途中遭到劫持。以现在的资料看,绑架者与“76号”汪伪特务脱不了干系。

绑匪将张伯驹绑了以后,开口要价300万赎金,威胁就会撕票。得知丈夫被绑架后的潘素心急如焚,她多次同绑匪联系,这期间还设法去看了丈夫一次。

张伯驹看到夫人来到,心中十分的激动,潘素看到丈夫心中也是十分的难过。在短暂的见面时间里,夫妻两人没有说上几句话,但是当潘素要走的时候,张伯驹却在妻子耳边说了一句话:“宁死魔窟,决不许变卖所藏古代书画赎身”。

潘素明白了丈夫的心思后,也没多说什么,就离开了。此后双方僵持了长达 8个月之久,潘素多方求援,最后还是光绪帝师孙家鼐的后人孙曜东鼎力协助,绑匪将赎金降到40万,才将张伯驹救出。

整整八个月的时间,张伯驹始终没有向绑匪妥协和屈服,在他看来自己的生命没什么,但是那些国宝,却是无论如何也不能落到这些绑匪手里。

平复帖

通过张伯驹被绑架一案,我们可以看到张伯驹对于国宝的那份执着,也可以看到张伯驹和夫人潘素之间情比金坚的感情。

要说张伯驹和潘素之间的故事,可谓是一个活生生的上海滩式的传奇。

就像前文说的,张伯驹名列“民国四公子”之一,除了纵情于收藏之外,为人也是风流倜傥,包括潘素在内,张伯驹一生一共有过四位夫人。

潘素原名潘白琴,是出生苏州的大家闺秀,弹得一手好琵琶,但是后来家道中落,潘素被继母卖到烟花柳巷,十几岁遂成上海名噪一时的头牌之一,人称“潘妃”。

大约1935年,到上海出差的张伯驹常在青楼走动,相差18岁的两人彼此一见倾心。此前张伯驹与自己的三房夫人感情不谐,他个人烟酒不沾,夫人们都染上抽大烟,更是志趣不投。

而张伯驹在上海见到潘素后,两人是一见钟情,从此便再也没办法分开。眼看潘素和张伯驹两人打得火热,这可惹恼了潘素此前的一位相好,国民党中将臧卓。

臧卓眼看潘素逐渐地疏远了自己,一气之下将她软禁了起来。

得知潘素被软禁的消息后,年轻气盛的张伯驹跟朋友一起谋划,买通臧卓的卫兵,趁天黑时深入虎穴竟将潘素明“抢”了出来。

两人逃出来之后,在苏州低调成婚,印光法师为他们取了“慧起”“慧素”的法号,潘素因此而改名。

就这样,张伯驹英雄救美的故事,有了一个大团圆结局。

而潘素成为张伯驹的夫人后,也迎来了自己一生最重要的一次转折,谁也想不到这位曾经混迹于十里洋场的风月女子,日后却成了名动一时的女画家。

两人成婚后,张伯驹很快就发现了夫人身上的艺术天分,为了开发潘素的潜力,张伯驹不惜重金请来名师教授潘素书画。

在名师的调教下,潘素的画艺突飞猛进,很快就成了一代名家,张大千曾称赞其“神韵高古,直逼唐人”。

而和潘素结婚后,张伯驹也终于真正遇到了自己一生的伴侣,两人在生活上相互照料,艺术上相互欣赏,“内人潘素”永远都是张伯驹词中的主角,每年元宵潘素的生日,张伯驹必要赋词一首献给妻子。

潘素

作为一个生在富贵家庭的公子,传统文人的各项雅好,张伯驹无不涉足。新中国成立后,张伯驹曾担任过书法、中国画、古琴、京剧、棋艺等各大研究会的理事,可见其兴趣钻研之广。

但是在传统文化中浸淫越深,张伯驹就越固守传统,在某些人看来近乎“顽固派”。他在美术上曾与徐悲鸿公开有过辩论,主张应当谦逊地向古人学习,以延续“吾国文化艺术”中“一贯之精神”。

喜好京剧的张伯驹还曾拜名家余叔岩为师,余叔岩亲自传授给他有30多部戏,以致连亲授弟子中的孟小冬、李少春等都时常前来向他请教。

戏曲评论家丁秉鐩回忆,“对天下唱老生的人,张伯驹也以宗谭学余的标准来衡量。遇见有不唱谭余,或是唱出花腔的人,不论内行票友,生张熟魏 ,不论是私人吊嗓,或公开演唱,他必然怒目相视,恶言责骂,当面开销,不留余地。”

但对于意气相投的朋友,张伯驹却又多是温和慷慨。北京沦陷时,他和潘素将《平复帖》等国宝偷偷缝在被子里,担惊受怕一路随身呵护。

1947年,相识不过两年的王世襄,提出想一览真迹以便做些研究,张伯驹爽快回应 :“你一次次到我家来看《平复帖》太麻烦了,不如拿回家去仔仔细细地看。”

就这样,他视若生命的《平复帖》在王世襄家中存留了一个多月,最后助其写出了权威考证论文《西晋陆机平复帖流传考略》。

这便是张伯驹身上独特的魅力。

张伯驹

建国后,盐业银行公私合营,张伯驹以董事身份参与财产评估后,以个人无股票不能再任董事为由,退出了公私合营银行。此后张伯驹一方面将精力全部放在自己喜欢的文化艺术上,一方面也在想为新中国做出自己的贡献。

特别是潘素,新中国成立后,她的创作活动频繁,曾与老一辈著名女画家何香凝共同作画,三次参加为抗美援朝义卖。

其作品在国内外多次展出,国家领导人出访时,也曾以她的画作为礼品,赠送外国元首或政府首脑。

1958年,潘素的山水画《临吴历雪山图》被赠送给了英国首相;所临摹隋展子虔的《游春图》,在中国文化代表团访问东京时,被赠予日本天皇。

1955年底,政府号召文化界人士购买经济建设公债。茅盾、夏衍、郑振铎等领导带头表示认购几千块的公债,张伯驹参加过几次动员会,感受到了压力,不知情的旁人几乎不相信张伯驹没有钱,但是此时的张伯驹确实是身无分文。

张伯驹这一辈子其实就没有缺过钱,他从小富贵,钱来的快,花得也快。在他的心中,其实一直都没有钱这个概念。

任何时候,张伯驹都是仗义疏财,哪怕去借钱,张伯驹都会周济自己的朋友。多年老友文物专家朱家溍,1956年初曾看到张伯驹刚向一位朋友借了400元急用,又见他用来帮助了几个人。

袁氏大公子袁克定,早先迷恋权力做太子梦,与张伯驹互为陌路人。等到前者散尽家财无处可栖之时,还是张伯驹收留他在承泽园住下,直到最后为其送终。

但此时的张伯驹也真心的想为国家作出一些贡献,自己既然没有钱,那就捐出一些藏品也好。于是他和夫人商量后,在1956年7月决定将陆机《平复帖》、杜牧《张好好诗》、范仲淹《道服赞》、蔡襄《自书诗卷》、黄庭坚《草书》卷等顶级珍贵法书共8件捐献国家。

这一年,张伯驹还将李白真迹《上阳台帖》托人送给了毛泽东,他说“因为李白书法浑厚雄壮,正合乎毛主席的气概”。《上阳台帖》1958年由毛泽东转给故宫收藏。

张伯驹和夫人潘素

但是随之而来的运动,使得张伯驹这样背景复杂的文化界人士受到了冲击,但是好在这时候的张伯驹得到了陈毅元帅的关照。1961年张伯驹夫妇来到长春,潘素在艺术院校教国画,张伯驹出任吉林省博物馆第一副馆长。

在吉林省博工作的5年中,由于没有正馆长,张伯驹事实上担负起了整理、扩充馆藏的主要责任。

为丰富吉林省博的馆藏,张伯驹先后捐出了20余件自己的书画珍藏。在大部分珍藏都悉数归于公藏。

1967年,张伯驹被送往吉林舒兰县插队,此时的张伯驹已经将近70岁的高龄,劳动能力有限。公社认为他还要靠公社养着,拒绝接收,无奈之下张伯驹只好返回北京。

但是回到北京后张伯驹才发现自己原来的住所已被人占了,老两口没办法只能缩身于一间10平方米的屋子,分隔两半,外头放了个桌子供写写画画。

因为没有户口和粮票,老两口生活无着,一度要靠朋友们的救济。但是即便如此,每次张伯驹接到朋友的救济后,都要亲手书写笔札相谢。

这样起伏的人生经历,如果换做旁人可能是无法接受的,但是在张伯驹的身上,我们却看到了他身上的那种处变不惊的贵族精神。

王世襄曾说过 :“在1969年到1972年最困难的3年,我曾几次去看望他。除了年龄增长,心情神态和 20 年前住在李莲英旧宅时并无差异。不怨天,不尤人,坦然自若,依然故我。”

张伯驹毕生爱花,最爱海棠与梅花,本人善画兰花。富贵公子时,他与好友傅增湘每年去大觉寺,专门筑了两间亭子供赏杏花 ;窘迫时兴致一样盎然,每岁赴杏花之约,快80的人下山嫌台阶太多,干脆坐土坡上两手撑住往下滑,还为“绝招”兴奋不已。

这才是真正的贵族精神,无论沧海桑田如何变化,张伯驹始终是当年的那个翩翩公子。

1972年陈毅逝世,张伯驹倍感悲痛,痛失好友他却无法前去吊唁,这令张伯驹很伤心。于是他写了一副挽联送去 :

“仗剑从云作干城,忠心不易。军声在淮海,遗爱在江南,万庶尽衔哀。回望大好山河,永离赤县。

挥戈挽日接尊俎,豪气犹存。无愧于平生,有功于天下,九原应含笑。伫看重新世界,遍树红旗。”

晚年的张伯驹和潘素

当穿着睡衣赶来参加追悼会的毛泽东,看到灵堂角落停放的这幅挽联时,特意驻足观看,看罢后直言写得很好,问是谁写的。

陈毅夫人张茜马上将张伯驹的近况告诉了毛泽东,毛主席听罢后很是感慨,当即交代让周恩来解决此事,很快在周总理的过问下,张伯驹得以摆脱“黑户”,正式落户北京。

此后的日子里,张伯驹纵情书画,将自己人生最后的光芒都奉献给了艺术,1982年正月,参加宴会归来的张伯驹突患感冒,被送进北大医院,2月26日去世,享年84岁。

1982年3月26日,张伯驹追悼大会在北京举行,叶剑英、邓颖超、王震、谷牧等党和国家领导人送了花圈,赵朴初、夏衍、胡愈之、牛满江、刘海粟等二百多人送了挽联,五百多人参加了追悼会。

回顾张伯驹的一生,“富不骄,贫能安,临危不惧,见辱不惊”,这份可以驾驭任何生活的淡定,绝非是常人可以有的。

章伯钧曾如此介绍张伯驹,“其实公子哥儿就是他的工作,要知道中国文化很有一部分是由统治阶层里没有出息的子弟们创造的。”

可以说,张伯驹就是一个天生的公子。他的一生尽管遭遇过时代变迁、世事艰难,但他始终与周遭环境保持着距离,沉浸于艺术的一方天地,堪称一代名士!

,