潘朝晖/文

《诗经》开篇是《关雎》,一直是公认的最早的爱情诗。首句“关关雎鸠”就以“成双成对的雄鸟雌鸟”来隐喻爱情,第二句“窈窕淑女君子好逑”更是成为传颂千古的名句。

但是,作为说文解字的爱好者,我从“窈窕淑女君子好逑”中却品出了别样的风味。

一、关于“窈窕”

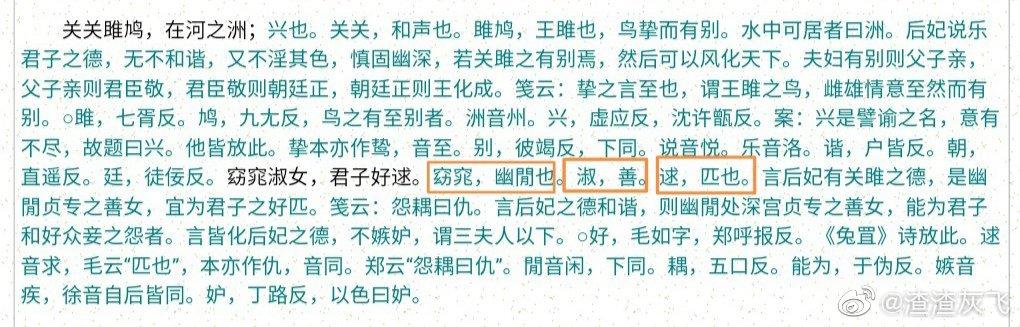

《毛经正义》将“窈窕”释为“幽闲”。

《国语辞典》将“窈窕”释为“幽静美好的样子”,此外还有“妖冶的样子”、“深远的样子”。

无论怎么解释,“窈窕”都是如此美好。

但“窈窕”为何如此美好?这就要从其本义讲起了。

“窈”,幼穴也。

“窕”,兆穴也。上古先民通过烧灼甲骨产生的裂纹来占卜吉凶,甲骨上的裂纹就是“兆”。所以,"兆"即细缝,“窕”即细缝之穴。

结论:“窈窕”的本义是形容“穴”的,是"幼穴"和“兆穴(细缝之穴)”。言外有意,弦外有音,请读者细品,我们的先民是满满的内涵段子手。

二、关于“逑”

“逑”,从“辵”从“求”。我第一反应是“追求”。

《毛经正义》释“逑”为“匹”。(见上图)

《国语辞典》释“逑”为“聚合”、“配偶”。

总之,“逑”就是与“男女之事”相关。

要理解这个字就必须先明白“求”的本义。

《说文》释“求”为“裘”之古文,个人认为是错的。

细看上图中“求”的甲骨文,其形如“尾”。

我曾经解读过“尾”的本义,对人类而言“尾”即“(男)人之根”,换句话讲,“毛”有“且”之义。最好的证明就是“尿”,“尿”的小篆从“尾”从“水”一一水从尾中来,从侧面验证了先秦的人是知道“尾”是男根的。

所以,“求”与“毛”即使不是同源字,也是同义字,都可以用于表示“男根”。

在很多地方方言中还保留着骂人的粗俗用字qiu2,估计绝大多数人只知其音不知其字:㞗。个人认为,“㞗"很可能是从“尾”字分化出来的。

上古先民们为何会用“毛”/“求”这样的符号表示雄性器官?我大胆推测这种灵感来自男人朴素却略显变态的性幻想,希望象老虎狮子一样,器官上长满“角质化倒刺”。

结论:“求”/“㞗”本义都是“且”,那么“逑”就是满满的内涵字了一一辵,走走停停;逑,求(雄性器官)的走走停停(进进出出)。

“君子好逑”的对象是“窈窕”,是不是把“君子”的本性表现得淋漓尽致?

先秦的文人用非常质朴赤裸的文字表述着人类的天性,后人把这些文字重新修饰解读后变得充满了诗意,如此的美好。

三、关于“淑女”

今天重点想说的是“淑”。

(一)“淑”的传统认知

《诗经正义》释“淑”为“善”。

《国语辞典》释“淑”为“闲雅贞静”。

《说文》释“淑”为“清湛”。

传统解读“淑”之本义是“在清水中捡拾豆子”。这应该是很不靠谱的观点,之所以会这样毫无逻辑牵强附会地将“淑”解释成“在清水中清洗/捡拾豆子”,这应该是缘于“菽”即豆类(尤指大豆)的注疏。

(二)“菽”不是大豆

在上篇解读《黍离》的文章中,我对“五谷”的注疏提出了强烈质疑。↓

关于"五谷",历史上说法不一。(见下图)

但有几点可以明确:

一是史前传说和先秦典籍都只提到“五谷”一词,并未指明“五谷”具体是何物。

二是对“五谷”作注疏的人都是东汉以后的,比如:郑玄、赵歧是东汉末年的,王逸是东汉安帝时期的,王冰是唐代的。换句话讲,我们现在认知的“五谷”所对应的作物,都是公元100年以后的人定义的。(见上图)

三是主流观点还对“五谷”中“黍、稷、菽”等与今之作物进行了对应解释,比如认为“黍”是今之黄米,“稷”是今之粟,“菽”是今之大豆(豆类)。

关于“菽”是大豆,我个人是持强烈的否定态度。

首先,“菽”字出现的较晚,而《说文》中未收录“菽”只有“尗”。

其次,“叔”出现最早(西周早期),其本义与大豆毫无关系。

东汉的许慎在《说文》中释为“拾”。

清代的段玉裁在《说文解字注》中提到非常重要的一句话“汝南收芋为叔”。

郭沫若先生也赞同“收芋说”一一持戈以掘芋。

所以,我认为“菽”的“大豆说”是根本站不住脚的。下面谈谈个人思考。

(三)“叔”的本义是可食根茎

无论是段玉裁还是郭沫若都认为“掘芋为叔”,而芋是地下可食根茎,现在统一归于“薯”类作物。

我认为,“薯”的古字就是“菽”,确切讲就是“叔”。所以,“叔”不仅仅“掘芋”,而是“掘一切可食之根茎”。

上古人类还没学会种植时就已经会“采摘”自然界中植物的可食之叶/花/果以及可食之根/茎。

采摘可食之叶/花/果,产生了汉字“菜”。

采摘可食之根/茎,产生了汉字“叔”。

认真看下金文“叔”,以手采摘的就是那下面“三点”(植物地下部分)。

结论:“尗”是表意植物的地下部分(根茎等),“叔”是表意采摘植物的地下部分,后来此义演化成“菽”,而“叔”则被用于“伯仲叔季”中了。

(四)“菽”为何会被误为豆类

其实,植物的地下部分可食者除了块根、块茎,还有一种叫“花生”。

自明代以来,国人一直误以为花生是从南洋群岛引入的,所以花生又叫“番豆”。直到汉景帝的阳陵中出土了碳化花生,国人才认识到原来花生在中国的历史至少已二千年。

花生是种很特别的植物,地上开花,落花入地结荚,所以本名“落花生”。除了因为误以为是域外引入而称为“番豆”,花生在中国还被称为“土豆”、“地豆”等。

关于花生的历史应该更早。

相传尧时出现瑞草,叫蓂荚。冥,地下昏暗幽深之处,所以蓂荚应该就是“在地下结的荚”。而且根据传说所描述的,蓂荚也是落花入地结荚。在尧时发现的瑞草应该是野生落花生,其可食性对上古人类无疑是“祥瑞”。

结论:尧时发现的瑞草“蓂荚”应该是野生落花生,距今2000多年的汉景帝时期已确定出现了花生。花生因结荚在地下而被称为“土豆”/“地豆”,“叔”不仅可掘芋等薯类作物,同样也可掘花生。因为花生属于豆类,所以“叔/菽”被有意或无意地扩展到所有豆类(大概率是误会)。先秦以前的“叔/菽”本义是指植物的地下可食部分,汉以后被误为大豆(豆类)。

(五)“淑”是莲藕

“淑”,从水从叔,表意的应该是“生长在水中的有根茎可食的植物”。

我很自然想到了“莲”。查阅资料验证了一下,我确信“淑”就是莲藕。

首先,在郑州的大河村遗址发现了莲子的种子。

其次,在《诗经》中已出现关于荷与莲(苓)的记载。

第三,古人对莲钟爱有加,最有名的当数宋代周敦颐的《爱莲说》。

结论:“淑”的本义是指莲藕(水下淤土中可食部分),后来“淑”也代指莲,被赋予了“出淤泥而不染,濯清涟而不妖”的高贵品质,所以这才是“淑女”的由来。

这是今天的闲扯。

(文中图片均自网络,感谢原作者)

(本文原创,转载请注明:渣渣灰飞)

‘

,