滴滴是一个全国性的平台,而且有着深刻的互联网属性,所以个案在网络空间中容易被放大,造成滴滴更危险的错觉。但基于此呼吁加强管制时,一定得警惕逻辑的最终后果。

冰川思想库特约撰稿 | 余寒

随着一波波的热点覆盖,温州乐清顺风车命案半个月后,滴滴风波逐步降温,但这起民意沸腾的公共事件所带来的改变才刚刚开始。

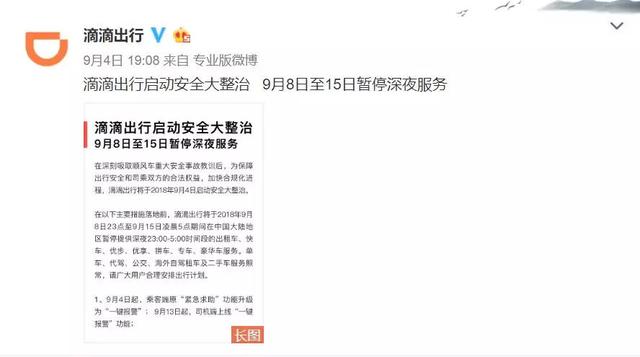

8月27日零时起,滴滴在全国范围内下线顺风车业务,重新评估业务模式及产品逻辑。受波及的不只是顺风车用户,基于安全考虑,滴滴宣布9月8日至9月15日深夜11点到凌晨5点,停止出租车、快车、优步、优享、拼车、专车、豪华车服务。也就是说从这两天开始,如果要深夜出行,那么只能选择回到扬召出租车的年代。

▲滴滴宣布暂停一周深夜服务(图/网络)

空姐遇害案后,滴滴取消了深夜顺风车业务;此次命案后,在大众的口诛笔伐下,顺风车面临着永久下线的可能。至于快车、专车,哪怕9月15日后恢复夜间出行服务,随着各地门槛收紧,清退不合规车辆和司机,打车更难,将是毫无疑问的结果。

能力越大,责任越大,滴滴所承受的批评,很大程度上源于市场占有率,一款国民级的应用理当有国民级的担当。但回头来看,当风波导向进一步的管制,而滴滴在监管和舆论过载的压力下业务大收缩,未来真的会好吗?

1

空姐遇害案后,滴滴启动一系列整改措施,不过百日,再发乐清顺风车命案,又一个生命猝然而逝。它显示出的安全漏洞未被彻底修补的事实,是此次舆情激愤的重要原因。

从目前的法律法规来看,顺风车的定位是私人小客车合乘,作为平台方的滴滴并不承担承运人的责任,而且对于个人临时起意的极端杀人案件,要完全杜绝的可能性微乎其微。不过作为平台方,滴滴的确犯下了很多错误,激起民愤。

图/图虫创意

比如,该司机前一天已经被乘客投诉,但是滴滴却没能及时处理,错失了防范时机。同时,遇难女子的朋友向滴滴求助时,滴滴外包的客服体系应对迟缓,没有高效率的应急响应机制,反而围绕隐私问题在司机信息和乘客的出行数据等问题上与地方警方周旋。虽然从事后警方公布的时间线可以判断,在该友人第一次联系滴滴客服时,死者已遭不测,但舆论并没有因此而放过滴滴。

两次命案都发生在顺风车上,而2017年的数据显示,顺风车订单数在滴滴订单总量中最多只占1/10左右。顺风车作为共享经济的早期形势,盘活了闲置资源,这是它最不像出租车的地方,也让滴滴能在资本市场上讲一个美好的故事。

但问题在于,在顺风车产品化的过程中,滴滴犯了一个致命错误,那就是将它社交化。做社交不是不可以,毕竟中国乃至全世界有成千上万的社交产品,但这并不符合出行领域的中国国情。

社交化建立在开放隐私的基础上,在空姐命案中,我们看到乘客的出行线路被开放展示;而在司机对乘客的评价中,一些有关性暗示的词汇屡见不鲜,这种未经用户许可的社交展示,让犯罪分子挑选下手对象提供了可能。此前一系列与社交相关的宣传海报也遭到网友口诛笔伐。所以滴滴CEO程维在此次整改中也坦诚道歉,表示社交出行的引入偏离了绿色共享出行的初心。

2

命案连发,滴滴遭遇的是几乎一边倒的批评,似乎要就此事承担无限责任。与此同时,从中央到地方,很多地方主管部门约谈了滴滴,要求清退不合规司机和车辆,达不到合规标准就得下线。

由于滴滴的审批门槛是“一城一策”,这里的“规”没有统一标准,多数地方在司机端都包含了户籍、无犯罪记录等要求,而车辆端也有购置价格、排量和轴距的硬性要求。整改中的滴滴被要求加速合规,甚至不排除一些地方进一步收紧政策,但是它能换来安全吗?

图/图虫创意

滴滴发生命案,所以需要进一步严管,这是此次风波中常见的逻辑推演。然而它模糊了基于安全和基于管制本身的区别。由于出租车的利益掣肘,很多二三线城市对标北京上海,设置了本地车牌、本地户籍、轴距等门槛,有的甚至要求一年两年的新车,这里面绝大多数条件跟出行安全没有直接关系。

需要说明的是,根据现行法规,顺风车属于私人小客车合乘,不受网约车相关规定管理,没有轴距排量户籍等限制。也就是说,和滴滴“合规”相关的,是网约车业务,也就是专车和快车,而不是发生命案的顺风车平台。清退不合规车辆和司机,影响最大的其实不是顺风车,而是占主要订单份额的快车和专车。

相对来说,市内出行的快车和专车,监控难度相对更低,对司机有类似于无犯罪记录证明的基础性审核,对车辆保证车况即可,完全不至于上升到本地户籍层面,甚至车辆购置金额和轴距的限制比出租车还要苛刻。

顺风车和专车不同的政策门槛,存在着巨大的误区,本该监管从严的顺风车,管理者却过于松弛;本该放开的快车、专车,监管政策却在安全之外附加了很多不必要的限制。

图/图虫创意

讽刺的是,因为两起命案,很多过去网约车管制不合理的批评者,在没有深刻区分顺风车和快车和专车产品逻辑不同的前提下,很快转化为管制的拥趸。与此同时,削足适履的网约车政策制定者,从保守的外界形象摇身一变,成为护守公众安全的急先锋。

3

网约车从诞生以来,就被误认为不安全,然而,网约车模式中,至少司机的行车数据被实时记录并存储在第三方平台,传统的出租车的行车数据,包括司机的服务水平等信息,都是缺失的。这意味着出租车更难监管,一旦司机临时起了歹意,破案的难度要高很多。

司机信息和行车数据被监控提升作案成本,破案率是威慑犯罪有效因素。滴滴2017年一共74.3亿笔订单,74.3亿次出行,但恶性案件很少,即便发生,破案率也是100%。作为对比,我们可以看看出租车:2016年上海出租车司机杀害孕妇,2017年青岛出租车司机砸死母子,类似的案例通过搜索可以查到很多。

滴滴是一个全国性的平台,而且有着深刻的互联网属性,所以个案在网络空间中容易被放大,造成滴滴更危险的错觉。但基于此呼吁加强管制时,一定得警惕逻辑的最终后果。

图/图虫创意

出行尤其是顺风车代表的跨城出行,是绝对的刚需。围剿滴滴时,很多人强调,让新的平台补上来。但其实滴滴所取得的市场占有率,并不是凭空而来,它不像国企那样,取得垄断地位是有权力的加持。在同类型的网约车产品中,滴滴服务水平和安全控制,只有做到行业最优才可能占据市场。以为扼杀滴滴后,马上会有玩家进场,这只是一厢情愿的想象。事实上随着此轮网约车大整顿,很多原本布局顺风车的平台,也都暂停了业务规划。

扼杀滴滴的必然结果是,我们退回到那个打车难的年代。如果牺牲全社会的出行品质,能换得整体的安全,那这种产品功能的退化,未尝不是必要的举动。问题在于,基于出行市场上的刚需,滴滴业务因政策收紧而收缩,出行难之外,黑车泛滥是必然的结果。

有人可能会说,那我可以选择乘坐其他品牌的网约车啊。这自然是没错,但产品逻辑与滴滴相似的其他网约车,也需要面对与滴滴一样的问题。

想想吧,在地铁停运后的车站,或者雨天的街头,无法使用网约车软件的你,只能任由司机像大爷一样挑客,忍受卖方市场下那一张张傲慢的嘴脸。随着网约车政策顺应所谓“民意”收紧,这迟早成为常态。

4

此次风波中,对滴滴从案件响应到商业模式的批评,不一而足,有些甚至上升到了资本嗜血的高度。滴滴因为极端案件遭遇猛烈炮火,这些批评无可厚非,但目前来看,喊打喊杀的激愤民意,以及前所未有的安全审查,对于出行安全不会有任何增益。

作为互联网时代的新业态,网约车颠覆了传统出租车的运营逻辑,在出租车体制改革僵局的时刻,作为有制衡效果的鲶鱼而出现。时至今日,这种业态早已被证明对缓解打车难,提升出行品质,以及降低出行价格等大有裨益。

由于连发的血案,风波中的滴滴被指是在赚黑心钱。资本嗜血,这是一个很容易拉仇恨的靶子,但批评如果是为了对公共福祉有所增益,那就该就事论事,而非一边倒盲目批评。

图/图虫创意

有些事实可能遭骂,但它依旧值得我们参考。比如有消息显示,滴滴2018年上半年亏损急速扩大至40.4亿元,比2017年全年亏损的25亿元还要多出61%。在滴滴的营收中,2017年全年拿出了181亿发放乘客补贴和司机奖励,而2018年上半年更是高达117.8亿元。

重金补贴乘客和司机,当然不是为了做慈善,这都是基于巩固市场的需要,也无法减轻滴滴在顺风车命案中的任何罪责。但是,滴滴死了,出租车完胜,重回打车难,没有悬念。

,