林黛玉不是四大家族的姑娘,她出身姑苏林家。父亲林如海姓林名海,表字如海,“乃是前科的探花,今已升至兰台寺大夫,本贯姑苏人氏,今钦点出为巡盐御史,到任方一月有余。原来这林如海之祖,曾袭过列侯,今到如海,业经五世。起初时,只封袭三世,因当今隆恩盛德,远迈前代,额外加恩,至如海之父,又袭了一代;至如海,便从科第出身。虽系钟鼎之家,却亦是书香之族。”

红楼梦是架空的小说,作者故意模糊朝代,虚虚实实,脂砚斋甲戌眉批说“官制半遵古名亦好。余最喜此等半有半无,半古半今,事之所无,理之必有,极玄极幻,荒唐不经之处。”不过总的来说写的是清朝的事儿,就像金瓶梅,托名宋朝的事,其实一应社会风俗都是明朝后期的。

清朝没有列侯这个爵位,也没有兰台寺大夫这个官职。

列侯这个爵位从秦朝开始有正史编制,但南齐时结束,每个朝代有不同的界定。秦朝时列侯是二十等爵中的最高的一级。

汉代的封爵只有王、侯二等,皇子封王,相当于先秦的诸侯,所以通称诸侯王。汉初异姓也封王。早在楚汉战争的后期,刘邦为了联合各路军反对项羽,曾封韩信等七个将领为王。后来为了巩固中央集权,把他们大都消灭了,实行“非刘氏不王”。异姓受封者通称列侯,共有一百四十多个功臣被封为列侯,赐给食邑。按照汉代的制度,列侯的采邑,大者万户,小者五六百户。“万户侯”就是食邑万户的侯,后就用来泛指极高的爵禄。

汉代列侯食邑一般是县,有的列侯食邑是乡、亭,所以后来又有乡候、亭侯之称。关羽就是汉寿亭侯。

到了魏晋时期,废了二十等爵,设爵制为九等:王、公、侯、伯、⼦、男、县侯、乡侯、关内侯。列侯有人说是指县侯乡侯等五等爵以下的爵位,也可泛指王以下的爵位。

大多数封建王朝,都是异姓不封王爵,能封侯就是对男人建功立业的最大肯定了。“李广难封”就是人们感慨李广抗击匈奴,屡立战功,声名显赫,却始终未能封侯。

“请君暂上凌烟阁,若个书生万户侯”,能封侯的基本都是武将多。林家袭过列侯,很可能祖先也是开国武将,只是军功没有贾家大,所以也没能像贾家一样封公爵,成为八公之一。

林如海考上了探花,明清的惯例:状元授予翰林院修撰(从六品)之职,榜眼、探花授予翰林院编修(正七品)之职。

翰林院是国家储备人才的地方,编纂文史、稽查档案、主持科举、整理奏章等功能,而且出身正途,明朝更有“非翰林不入内阁”的惯例。词林典故上记载明朝的翰林院说“翰林院迁官始自詹事府左右春坊、司经局,循至学士。其转则吏部尚书、侍郎,以至内阁,不及他途。”但是话说回来,能爬到塔尖,当上侍郎、尚书、甚至内阁宰辅的人毕竟是少数,大多数人最后还是在翰林院混日子,《啸亭续录》中说:“明代设翰林院于东长安门外,视之与部院等,坐耗俸禄,毫无一事,惟以为入阁之阶。”加上明朝官员俸禄又低,那些沉寂下来在翰林院混日子的的翰林们多被称为“穷翰林们”。

清朝翰林院官员的出路则会多一些。清朝注重经筵日讲,通俗的说,就是翰林院的饱学之士一个月有几次机会为皇帝讲课。还强化了翰林院的入值侍班制度,用俗话说就是抽取翰林院的各级官员,每天轮流值班,随时备用“翰林院各官,原系文学侍从之臣,分班直宿,以备顾问……令翰林官直宿,联不时召见顾问,兼以观其学术才品。”翰林们有更多的机会接触到皇帝,来得到皇帝的信任和赏识,得到升迁。

更重要的是,清朝的翰林们得到其他职位的机会也更多,《钦定大清会典事例》记载曰:降及清代,鉴于前明之弊,变通馆制,广开仕路:除内阁外,翰林官内而可升部院、京堂、科道,外则可转司道、藩桌、知府,通过内外互转之制,“使之历练民事,以资任用。”

红楼梦中与薛宝琴订婚的梅翰林家就曾派过外任,薛蝌带着妹子上京发嫁,梅家却合家上任去了,也是红楼梦中的一桩蹊跷事。

林如海官运不错,没几年就升至兰台寺大夫,钦点了两淮巡盐御史。兰台寺大夫又是个清朝没有的官职,《通典》和《文献通考》都说:“后汉以来,谓之御史台,亦谓之兰台寺。”有人说兰台寺是明清时的都察院,那是有可能的。但把兰台寺大夫和都察院左右都御史等同起来就太过于吹捧林如海了,都察院左都御史,右都御史都是正二品了,林如海就算做了火箭也升不了那么快。但既然是升职,也不会再是七品的编修了,说他是巡盐御史,还是七品芝麻官的也是明显的扯淡。

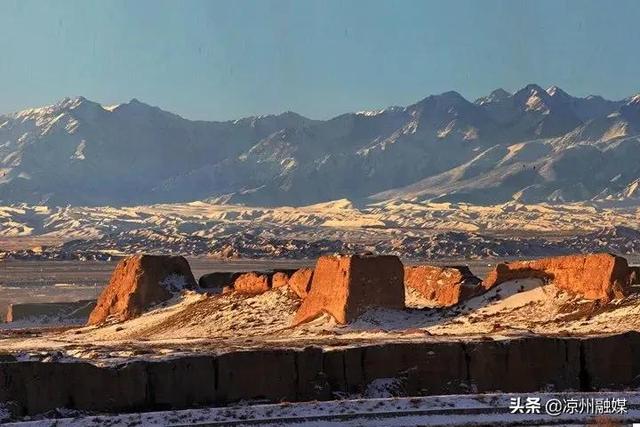

巡盐御史在明朝确实是正七品,清朝的巡盐御史到雍正七年改为正五品,虽然品级很低,“然盐臣巡视例加监察御史衔,而所遣不皆御史,各有内衔,各有阶级,犹载正五品,是泥于名而不按其实也,故兹载巡盐御史无专品”,其实是无定品,是个加衔,一般使用原官品级,后定为五品。这个职位权利极大,据《两淮盐法志》记载:

“掌巡视两淮盐课,统辖江南,江西,湖广,河南各府州县额引督销,察照运司、分司及各场灶、官丁、亭户,严行卫所、有司缉捕私犯;驻扬州”。乾隆后简称“盐政”。

俗话说,现官不如现管,两淮巡盐御史属于钦差,听起来只是去监督的,实际上他还是两淮盐区的最高盐务专官,是从三品的盐运使的上司。贾宝玉就称林如海盐课林老爷,盐课指的是和盐务有关的各种税,盐课,是指盐务所收的各种捐税,比如灶课——产盐地区盐田的地税,烧盐工的丁税(人口税);引课——引,是售盐凭证,领引时要按例纳税,这税又分正课、加课两种;杂课——指各种其它收入,如盐厂房租、罚款、赃款等等。

其中盐引类似于政府发给盐商的食盐运销许可凭证,商人凭盐购买运销食盐,明朝时盐商们需要送运粮食到边关,换取盐引,清朝时则直接纳税购买。

金瓶梅里的西门庆也卖过盐,金瓶梅虽然托名宋朝,实际写的是明朝中晚期的事,西门庆的盐引是和乔大户纳粮拿到的。“咱旧时和乔亲家爹,高阳关上纳的那三万粮仓钞,派三万盐引,户部坐派。”

西门庆拿到盐引后,接下去就是考虑怎么把手里的盐引最大利益化。有了盐引,还要支盐,支不到盐,盐引就毫无用处。在当时,没有势力的人想支盐非常难。《明史》记载:“当是时,商人有自永乐中候支盐,祖孙相代不得者。”

西门庆的运气非常好,他之前受翟谦所托有个太师的干儿子,新科状元蔡状元,回家省亲要从清河县经过,请西门庆热情招待。西门庆招待了蔡状元和安进士,不仅酒席丰盛,还安排了苏州的戏子表演,临行又送了礼物盘缠。

结果这蔡状元点了巡盐御史,赴扬州上任途中,经过西门庆府,西门庆设宴招待,又送厚礼,还招了董娇儿,韩金钏儿陪蔡御史。央蔡御史早点放盐给他,

“西门庆说:“去年因舍亲在边上纳过些粮草,坐派了些盐引,正派在贵治扬州支盐。望乞到那里青目青目,早些支放就是爱厚。”

说着把揭帖递了上去,蔡御史展开看了。上面写着:商人来保、崔本,旧派淮盐三万引,乞到日早掣。

蔡御史看罢,笑道:“这事好办。”

西门庆忙把来保叫到跟前跪下,吩咐他说:“快给你蔡爷磕头。”

蔡御史说:“我到了扬州,你等直接来察院见我即可。我比别的商人早掣一个月。”

西门庆说:“老先生照顾,早放十日就够了。”

比别人早十日支到盐贩卖,西门庆获利甚丰。他和乔大户用一千两银子加三万盐引,让伙计直接在南方贩卖,在杭州湖州买回了价值三万的绸缎货物。

西门庆不过是山东清河县的富户,偶尔做了一次卖盐的生意,就要这么打点官员。清朝时扬州盐商和盐务官员的官商勾结,就更惊人。

乾隆时候的两淮盐引案,就在预支第二年盐引时,本来商人除了应交的税银外,要额外缴纳三两“预提盐引息银”,几任盐政和盐商勾结,把这大笔银子昧下,没有上交朝廷,二十余年少交国库的银子竟然达到了上千万,各任盐政也是赚的盆满钵满。

因为巡盐御史的名称和它实际的职能不大相符,到雍正时期,巡盐御史和盐政两个名称并存,到乾隆时期,则很少称巡盐御史,而更习惯称为盐政了。这也是因为清初巡盐御史的出身一般是都察院的御史,偏重一种监察与监督盐务官员的职责,到了康熙后期,绝大多数都是内务府出身了,慢慢的,也不再称呼为巡盐御史了。红楼梦里这两个称呼都有。

清朝的巡盐御史一般都是皇帝亲信的人,林如海考中探花没多少年,就被钦点为巡盐御史,很可能他在翰林院的时候抓住机会受到了皇帝的赏识,而且他本身就是列侯之后,在皇帝那里本来就挂了名。比如贾政,贾代善临终本一上,皇帝念旧看在贾代善面上,就赐了主事之衔,让他入部学习。大约林家也是勋贵之后,升职起来比别人快些。

,