读史使人明智,读诗使人聪慧,演算使人精密,哲理使人深刻,伦理学使人有修养,逻辑修辞使人善辩。——《论求知》

现如今,在“学史明理、学史增信、学史崇德、学史力行”的倡导下,越来越多的人更加注重对历史文化的研习。

读史不仅仅是在追忆过去,更是在尘封的时间里汲取智慧和力量,面对人生不同境遇,我们既可以从历史中找到成功的经验和失败的教训,也可以从历史中找到突破困境的解决方案。

毫不夸张地说,大到治国安邦,小到钩心斗角,历史经验越多,胜算也就越大。

在历史上的众多智慧先贤中,司马光显然是一个早早就意识到了历史学价值的人。他的著作《资治通鉴》就是最好的证明。

对于《资治通鉴》这样一部影响深远的史学经典,我们都知晓其中的瀚海学识和无尽的历史宝藏,从古至今也有很多人对其进行不断的解读,并借鉴书中的智慧协助自身成长。

如何才能真正地读懂司马光的《资治通鉴》,将书中大智慧融合自身?

《资治通鉴熊逸版》给出了答案。

在这本书中,作者熊逸为读者逐字逐句解读《资治通鉴》,不但包含书中记载的历史本身,更是从当时的社会、文化、观念、处境等多维度进行了细致剖析,从中解读出符合现代人思维的历史观。

01、细致入微的解读让史书更丰富从古至今,解读《资治通鉴》的书籍很多,大多是对大环境下时局和人物的剖析,翻译出的白话文通俗易懂,但已经超出了书中原文本有文化蕴涵。

《资治通鉴熊逸版》这本书中作者“逐字逐句”的方式对原文的解读真正做到了原滋原味,让人不禁感叹司马迁在《资治通鉴》一本书的小视野中体现出的大智慧。

例如,《资治通鉴》的开篇首句,原文:“起著雍摄提格,尽玄默困敦,凡三十五年。”

总共11个字,除了“起”和“尽”认识,跟在后面的“著雍摄提格”是什么?“玄默困敦”又是什么?

简直高深莫测。

读不懂的生僻字,晦涩难懂的组词,让很多想要了解《资治通鉴的》人望而却步,开始打退堂鼓。

《资治通鉴熊逸版》中,作者借用天文学知识对此作了详细的解读。

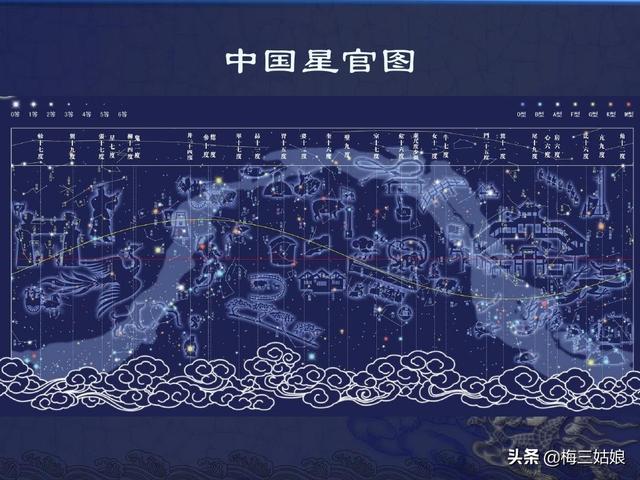

至少早在商朝,古人就发现了木星运行的规律:

木星绕行天空一周,大约要花12年,那么,把木星划过的天区平均分成12份,每一份就对应着一年。

人们只要观察木星落在哪个天区的哪个位置,就能基本准确地读出当下的时间,这就是古代中国的木星纪年法。

古人就把木星每年走过的区域称为一“次”,或者一个“星次”。

星次的名称非常古雅,分别是:星纪、玄枵(xiāo)、娵訾(juzi)、降(xiang)娄、大梁、实沈(chen)、鹑首、鹑火、鹑尾、寿星、大火、析木。

除了星次之外,古人还把天穹一分为四,称为四象,分别是东方青龙、西方白虎、南方朱雀和北方玄武。每一象再分为七个区域,四七二十八,这就是我们熟悉的二十八星宿。

太岁的十二星次和十二地支一一对应,但名称很古怪,分别是:困敦、赤奋若、摄提格、单阏(chanyan)、执徐、大荒落、敦牂(zang)、协洽、涒(tun)滩、作噩、阉茂、大渊献。

太岁的十二星次对应十二地支,称为岁阴,那么,还应该有一套对应的天干,称为岁阳。于是十个岁阳就这样被编排出来了,岁阳也有一套奇怪的名字:阏逢(pang)、旃蒙、柔兆、强圉(yǔ)、著雍、屠维、上章、重光、玄默、昭阳。

知晓了以上古人的天文历法,不难理解,“著雍摄提格”和“玄默困敦”都是中国古代的一种纪年方式——太岁纪年—里的年份名称。

所以,《资治通鉴》开篇那句话,原句的意思是:记录周代历史的第一卷,开始于著雍摄提格这一年,结束于玄默困敦这一年。

由此可见,司马光为《资治通鉴》选择了一种最具客观色彩的编年方式,力求让这部书永久流传。

通过作者熊逸的解读,我们不但知晓了原文的本意,也对古人的天文学知识有了更深的了解,不但不会对司马迁的记录难以理解,甚至对书中记录的历史更加有兴趣。

02、追本溯源的解读模式让史书更有趣《资治通鉴》几乎家喻户晓,不论从哪种渠道来源,对书中的内容或多或少都有些许了解,当我们想要深入阅读这本书的时候,内心大概都有自己的疑虑和想要寻求的答案。

《资治通鉴熊逸版》这本书中,作者深谙读者求知的内心,采用了“追本溯源”的解读方式,不但让读者可以快速找到自己想问的问题,找到自己想要的答案,还让史书的解读更加有趣。

在书中,作者对《资治通鉴》的解读,每一个章节都是从提问开篇。

例如,全书开头为什么像打哑谜?

得寸进尺为什么是一种策略?

晋阳城人心向背的真相是什么?

司马光为什么不语怪力乱神?

豫让真的是个忠臣吗?

治国靠大道理还是小道理?

周威烈王的真实处境怎么样?

周天子为什么会下令伐齐?

诚信是立国之本还是权谋手段?

正统儒家怎么看乐羊?

司马光为什么简化聂政行刺?

秦国是如何继续攻城略地的?

张仪和商鞅有什么不同?

,,,,,,,,

由提问开篇,追本溯源在对历史的讲解过程中找到问题的答案,不但可以让读者快速找到自己的问题,还可以按需所求,找到自己想要阅读的片段,阅读自己喜欢的内容,解决自己想要处理的难题。

如果你不想全篇阅读《资治通鉴》,如果你暂时没有时间细细探索古代历史,如果你想借用某一段历史故事解答心中疑惑,《资治通鉴熊逸版》就是一个最全面最核心的选择。

《资治通鉴》的史学价值众所周知,书中的大智慧是古人留给我们的知识宝藏,值得我们现代人不断研习和借鉴。

《资治通鉴熊逸版》对史书的解读,包含辨真伪的史料分析、有启发的管理经验、有深度的专题研究、有对比的世界格局、引经据典的利弊分析,让我们能够更加有效地汲取书中的智慧,更好的学以致用。

例如,在《资治通鉴》追叙“三家分晋”的前因中,作者从智氏家族的族长智宣子选立智瑶为“后”的故事,为我们详细解读了“无后为大”的真实含义。

我们都知道一句老话:“不孝有三,无后为大。”

在原始含义上,“无后”不是说没有儿子,比如智宣子当时不但有儿子,而且还不止一个。但哪个儿子才有资格成为“后”,成为家族继承人—下一任的族长,这才是问题所在。

“无后”之所以是最大的不孝,有虚和实两重含义。

在务虚的层面上,“无后”意味着不再有人主持祭祀,已故的历代祖先在另一个世界要挨饿了;在务实的层面上,“无后”意味着一个宗族没有了合法领袖,各种权益不再能得到保障。

智宣子中意的继承人人选是自已的儿子智瑶,但是家族长老智果却不同意。

不是因为智瑶缺乏才干,恰恰相反,智瑶认为智瑶很能干,在五个重要品质上都比别人强:

第一,智瑶颜值高,“美髯长大”,也就是胡子漂亮,个子高,可见当时对男性的审美是以健美为标准的。第二,智瑶力气大,驾驶战车的技术高,射箭也很厉害。第三,多才多艺。第四,文采和口才都好。从这几点的排序上看,当时体育课的成绩比文化课的成绩重要,所以就连孔子的教学都是文体并重的。最后是第五点,做事果断,绝不拖泥带水。

智瑶虽然有这么多优点,但也有一个缺点,那就是“不仁”,对别人缺乏爱心。正因为这一个缺点,前面说的五项优点反而变成了劣势。

智瑶是一个有才无德的狠辣角色,这种人才干越高,为害也就越甚,最后只会四面树敌。

与“不孝有三,无后为大”的知名度相比,“唇亡齿寒”这个词在现代人的生活同样频繁。

在《资治通鉴熊逸版》这本书中,作者同样为我们解读了“唇亡齿寒”的历史典故和实用价值。

张孟谈在游说时,第一句话就是:“臣闻唇亡则齿寒。”

一旦赵家被灭了,韩、魏两家的末日也就不远了。

张孟谈的说辞,着重体现出了一个为人处世的大智慧:“同情相成,同利相死。”

情感上有共鸣的人才容易彼此帮扶,利益一致的人彼此才甘愿为对方效死力。

对韩、赵、魏三家而言,“同情”就是对智瑶有共同的恨意,“同利”就是只有灭掉智瑶才能保全各自的家族。

但是,要想说服别人,只有“同情”和“同利”做基础还不太够,还需要第三个要素:共同的紧迫感。

张孟谈并不需要苦口婆心,因为韩康子和魏桓子比谁都清楚安危利钝和轻重缓急,也都很想和赵无恤结盟,一起灭掉智瑶。

所以,他的游说成功了,最终出现了“三家分晋”的局面。

对于智瑶的失败,司马光给出了一个很简单的原因,只有三个字:“才胜德”。

也就是说,智瑶才干很高,品德很差,品德不足以驾驭才干,所以注定失败。

这也是我们现在常常说的一句话:“德不配位”。

根据才和德的不同配比,司马光把人分为四类:德才兼备的是圣人,无德无才的是愚人,德超过才的是君子,才超过德的是小人。

在用人原则上,如果找不到圣人和君子,那么与其用小人,不如用愚人。

为什么呢?

因为愚人虽然做不出多大的好事,但也做不出多大的坏事,小人却不一样了,才干越高,为害越大。

这个道理貌似人人都懂,但为什么还是有那么多“才胜德”的人会被重用呢?

在《资治通鉴熊逸版》这本书中,作者熊逸的观点是:

司马光认为,这是因为有德的人会让人敬畏,有才的人会让人喜爱,敬畏就会疏远,喜爱就会亲近。

所以,作为管理者,必须明辨才与德的关系,明白孰重孰轻,才能在历史故事中知晓失败的教训,汲取成功的经验,做到知人善用。

写在最后《资治通鉴》是一部史学经典,是我们“读史明理”的典范,更是古人留给我们的智慧宝藏。

通过《资治通鉴熊逸版》这本书的学习,我们不但可以通读《资治通鉴》中的历史经典,还可以跟随作者以旁观者的视角,更加深刻地理解司马光所处的时局,以及其在《资治通鉴》中的历史故事展现出的超凡智慧。

愿我们都能通过一本书里的小视野,学习到人生的大智慧。

,