#安徽炸坝泄洪#

今年又是一个水灾年,江西决堤过后,安徽又现炸坝。治水仅仅是修坝?抗洪保大城只能炸坝?

治水的关键是顺水性,水往低流只是最平常的水性;旱涝无常,才是水的本性。因此,治水不仅是修坝,更关键还是防旱涝。

关于顺水性。两千多年前,老子就在《道德经》用“上善若水”一句点明。然而,由于字形改变,此话基本被后人误解。

首先是「若」字:

摘自国学大师网

「若」字甲金文的构形,都是人举起双手梳理头发,本义为梳理、理顺,引申顺从、允诺。后期的金文「若」加构件口,更加明确“顺从、允诺”的含义。

只是篆文中,「若」字已经发生构形改变,变成从艹从右。所以相较甲骨文和早期金文,篆文「若」已经是另外一个字。

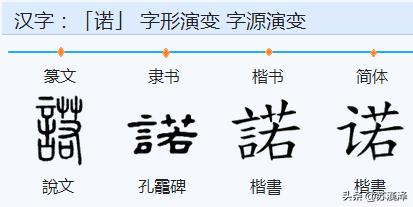

但从汉字“六书”的角度看,「若」字发生了转注:由“顺从”含义,引申为“相似”,最后取代“顺从”成为「若」字的通用本义,古代的本义“顺从、允诺”另造「诺」字表示:

因此,清华简中的《德道经》中为了避免误解,将“上善若水”改成了“上善治水”,“上善治水”因考古重新面世后还引发了不小的争论。

但「治」字晚出,始见于战国,更早的时候,古文用「乱」表示“治理”,比如《尚书·大誓》有“予有乱臣十人,同心同德”。而且,“若”改成“治”,失去了太多的韵味,同时也失却的对待水性的根本法则“诺(顺)”,所以并未流行。

因而,现代人理解“上善若水”最好的办法,是将“上善若水”改成“上善诺水”来看。

但这还仅仅是最大的误解,关于“上善若水”还有两点需要澄清的:

上善若水,基于五行相较

道德经中有人法天地(人法地,地法天),“法”如今解为效法。但反过来看,其实是不得不效法,人受天地约束。

天地的组成,我们古人很早就分成“金木水火土”五类。这五类事物中,金、土都是固定的,树木虽然是生命,但也是扎根固定的,相对而言,无所谓顺从与否。

五行中,只有水和火是流动性的。而大火更多代表了毁灭,无法顺从,乃至控制,只能逃避;小火的话,我们说灭就能灭,也无所谓顺从。

五行灾害中,金是我们提炼制造的,正常情况我们都能驾驭。土的话,地震源于地球内部,无法干预;山崩泥石流之类的话,多数也是因为降雨异常。农业(木)是人类生存基础,影响农业最大的还是水。火的话,规范操作,预防是可控的。

只有水、降雨、大气降水,是全球性事件。治水,只能顺之。

因此,五行相较,若水(诺水)为上。

交口言羊(祥),去其有害

经过上面的解释,「善」字的理解变得不太关键,但还是顺便梳理清楚:

「善」字始见于金文,且在金文中多“善夫”并用,一般认为此“善夫”即“膳夫”。但若仅仅是擅长烹饪的、给王侯做饭菜的人,估计不会大量的被铭刻到青铜器上。

金文「善」皆从两“言”,构件“羊”在古文多同“祥”。因而,金文「善」的构形含义很直白,就是交口言羊(祥)。

结合“善夫”与血缘分封,中医药至战国乃至西汉才成系统等多个事件看,金文中的“善夫”更可能是给王侯分辨食物是否安全的专业医者。

于是,金文「善」的构形本义大致是“选择、采选”。这恰好与「采」字金文少见,而「选」、「择」二字晚出的情况相映照:

而金文中,也有金文「善」解释为“选择”而更合适的:

如毛公鼎:“母敢龏㯱,龏㯱廼敄鰥寡;善效乃友正”;諫:“先王既命女王宥。女某不又䎽,毋敢不善”。

此处就不具体展开分析了。

此外,若「善」的含义在最开始就表示“好”,同时代的金文中,「好」字就不会那么常见:

因此,「善」字在西周乃至春秋语境中,多数表示“选择”。而人与人彼此选择的话,那就是互相亲近,于是在逐渐的使用中,「善」字由“亲善、友善”,慢慢过渡到人性的善恶之善。

综上,老子的“上善若水”,本意是世间五行相较,最关键的选择,是顺从水性。

回到当下

洪水决堤多种因素。但洪水的发生,跟河堤没多少关系。

按目前全球气温演变的中短期趋势,气温上升势头尚未见到什么拐点信号。气温上升的后果,不但是南北极冰层融化导致的海面上升,还有海洋蒸发量加大之后,大气含水量上升,进而导致多年降水量上升。

大气总含水量也上升,局部性的强降雨范围在加大,时间也加长。换言之,隔个一二十年,汛期创新高反而是常态事件。所以,今年多地洪水水位超1998年的最高水位(当年还不少看法认为是百年一遇,结果今年新高了)。

那么,面对旱涝,我们该如何顺其性呢?水曰润下,水从天上来,但不仅从地面、还从地下回流大海。

因此,尽量将地面降水引导成地下水才是我们面对旱涝的唯一法宝。这其中,山林、草地是主要通道。因此,森林保护区要扩大,而且保证基本是无人区。

至于直面抗洪的话,最佳办法也不是高筑坝来堵,堵不过了才炸堤坝。而是给予洪水以缓冲,多建水利横渠,分级建堤,给人与洪水一个缓冲的空间。越靠近水流的地方,越不能大兴土木,否则后果自负。

总之,上善若水,上善诺水。

,