众所周知,明朝是继唐朝之后,宦官势力最大的一个朝代。明代先后涌现出王振、汪直、刘瑾、魏忠贤这些著名大太监,成为一股不容忽视的政治力量。

可是,鉴于历史上宦官们带来过惨痛的教训,明太祖朱元璋明明曾经下令:内臣不许读书识字。并在宫门口挂了一个铁牌:内官不得干预朝政。为什么还会出现太监专权的事呢?

这事与明宣宗朱瞻基大有关系。

宦官这个群体,在靖难之役中曾为朱棣出力,涌现除了马三保、 这些军功太监。在永乐时期,太监的地位提升了一大截,但识字的宦官还是少数,直到宣德年间,宦官们的命运被朱棣的好圣孙改变了。

具体来说,朱瞻基只是做了件微不足道的小事:让宦官们学习文化。

“宣德初年,凡奉旨收入官人,选年十岁上下者二三百人,拨内书堂读书。”

之前宦官们的识字率是极低的,只有少数需要从事礼仪性政治活动的太监才能学习文化,除了这些皇帝特别欣赏的太监,其余宦官的地位差不多就是条狗。

识字就识字吧,宦官也要与时俱进嘛,可是朱瞻基一出手,就让大家感觉这事非比寻常。

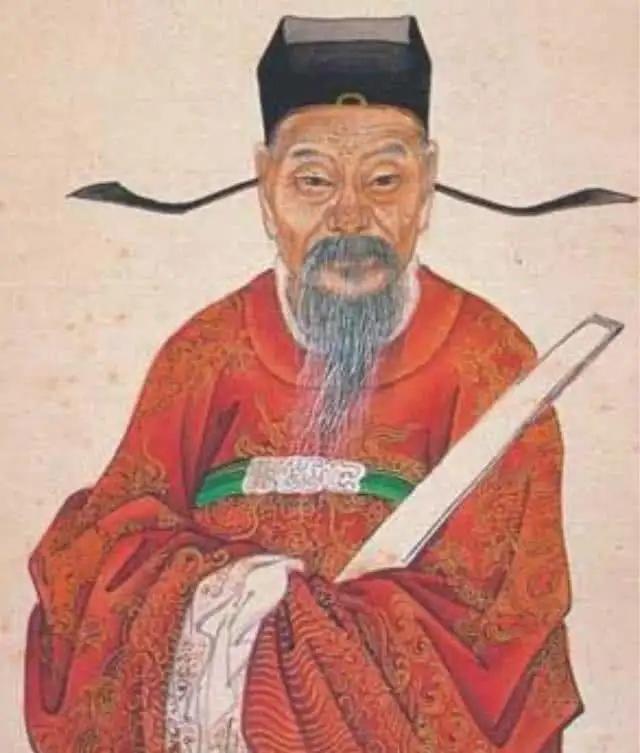

他为宦官们指定的首任校长,竟然是内阁重臣杨溥。

用杨溥这样的大学士去教不识字的小宦官,岂不是孔夫子教三字经,大材小用得一塌糊涂了吗?

非也,朱瞻基是个贼精的皇帝,他自有考虑。小宦官们在内书堂学习后,合格者会被挑选进入文书房。

文书房,这个机构原来并不存在,它开设晚于内书堂几年,两者都隶属于十二监中的司礼监。

文书房一经开设就成为一个极为重要的机构,职责是“掌天下章奏”。

可以想象,这是朱瞻基设计好的一个套路,派出杨溥这样重量级的大学士去教育小宦官,绝非认几个字那么简单。他们还要学习收发、奏呈、管理、发行等一整套系统的办公流程,才能适应文书房的重要工作。

以阁臣当校长就此成为定制,杨溥之后是陈山,陈山之后又是杨溥,明朝有19位首辅当过内书堂校长,占到总人数的四分之一。

如此看来,内书堂就相当于宦官们的大学,内廷的国子监了,这样的高等级学府对生源有啥要求呢?

第一有年龄限制——“自弱而下,总角而上”,10-20岁之间的宦官才有被挑选的资格。

第二要进行入学考试,标准是“习诵读,工楷法”,在识字率极低的古代,这一项就能卡掉一大批人。

所以这条特殊通道也是要求极高的,有志向的话一定要趁早应聘,早阉早出头,晚阉有得熬。一定不能长得粗壮,一定要从小学习文化,具备了这些条件才有希望进入内书堂。

入学只是第一步,就算顺利进入内书堂,也绝不等于能顺利拿到毕业文凭。在里面除了要学习四书五经,还要学习《内令》、《忠鉴录》等思想教育课程,以及培养对朝臣奏章进行批答、对阁臣的票拟进行批红训练的判仿。

学习纪律更是严格,寒暑假是不可能的,每月只有初一和十五两天休息,三天一小考,五天一大考,一个阶段结束还有期末考试。请来评点作业的都是巨咖:翰林学士、内阁大臣是起步,有时首辅大人也会撸袖子亲自下场点评。

有这么多学问大到变态的老师,内书堂学生毕业率之低令人发指。通常每期招生200人,经过短则数年,长则十年的反复淘汰,能有四分之一拿到文凭已经不错了。

这样一所学校,培养出来的人才不比科举考试杀出来的差。成功毕业的宦官大学生会等待一轮新的分配,这时他们的命运已经发生了重大转折。作为宦官中的高级知识分子,他们会被安排到各个重要岗位,除了无法娶妻生子,他们将升职加薪走上人生巅峰。

而其中成绩最优,运气最好的学员会被挑选到文书房,去了文书房,下一站就是礼监。有明一朝,司礼监太监只有穆宗时的孟冲,神宗时的张明,熹宗时的魏忠贤、王朝辅四人不是文书房出身。

这么看来,朱瞻基定下的游戏规则就是内书堂-文书房-司礼监。

话说回来,他又为何如此煞费苦心,培养这么一批宦官大学生进入司礼监呢?

因为朱瞻基把批红权分给了司礼监。

明朝的宦官机构是二十四衙门,包括十二监四司八局,以及其他一些下属单位,而在这么多宦官衙门里,最拽的无疑是司礼监。

朱瞻基给了内阁票拟(提案)权,并没有给决策权,阁臣们进呈的票拟意见还需要皇帝朱笔披红。自从有了内书堂毕业,文书房历练的司礼监知识分子,他就把披红权分给了这些太监。每日的奏章自己挑重要的亲笔签批数本,其余都让司礼监秉笔太监按照内阁票拟的意见披红执行。

朱瞻基这么做,可以理解为一是自己懒得工作,需要更多时间玩乐。

宣德是个爱好广泛的皇帝,除了喜好研究房中之术,他还是个诗人、画家、猎人、昆虫爱好者(斗蛐蛐)、铜艺家(参与设计宣德炉),下班时间根本忙不过来,要他向皇祖们学习朝五晚九是不可能的。

二是需要恢复丞相的职能。

丞相已经被老朱干掉了,再恢复已不可能,但这难不倒朱瞻基,他可以不恢复丞相这个职务,仅仅恢复相权。

相权去哪了?朱瞻基聪明地把提案权和决策权分割开来,把传统的相权由内阁和司礼监分享,“监、阁共理朝政”,形成一种二元的相制。内阁和司礼监的权力都是皇权的一部分,他们彼此既需要合作又需要制衡。

内阁和司礼监就是朱瞻基手里的两个提线木偶,哪个不听话了,就把哪个的绳子拉紧一点,大局依然由他本人把控。

第三个原因容易被人误解:朱瞻基对这帮阁臣的能力非常信任,这才是他敢于让太监代为批红的基础。

朱高炽给朱瞻基留下了一个极其优秀的团队,以内阁三杨为灵魂,再加上蹇义、夏原吉等几位非内阁成员。

他们各有所长,分工明确:制度、礼仪多由杨士奇掌握,军旅边事大都由杨荣裁决,经济事务由夏原吉负责,品德修为以杨溥为榜样,人才选拔由蹇义把关,再加上个军事统帅张辅。要文有文,要武有武,这帮人是仁宣时期政局平稳,官场清明的根本所在。

放到整个明朝这也是个名列前茅的团队,三朝老臣的经验和能力都处于巅峰时期,朱瞻基也不得不承认,他们的提案大部分时间都是对的,自己只需要打勾就行。

可以得出结论了,不管是内阁还是司礼监,他们并没削弱皇帝的权力,二者的制衡又使得任何一方不可能出现专权的现象。内阁是个提案机器,司礼监是个盖章机器,他们都是皇权上的齿轮,是一个流程上的两个步骤,依附于皇帝本人,皇权依然独断。

赋予司礼监批红权,既能大大减轻他本人工作强度,又能让太监替他出面怼文官,简直不要太好。

真是这样吗?任何制度都不会是完美的,再来谈谈这个设计的负面影响。

“监、阁共理朝政”看上去很美好,可是朱瞻基忽略了一个最大的问题,这个问题不是制度本身,而是人。

封建社会典型的治理方式不是法治,而是人治,这是一个基本常识。

“君仁莫不仁,君义莫不义,君正莫不正,一正君而国定矣”,人治依靠的是执政者个人的贤明,可皇帝们又不是克隆人,是人就有能力高下之分,如何保证代代出明君呢?

那显然是不可能的。

朱瞻基可以信任三杨,把大权控制在自己手中,司礼监仅仅是个盖章机器。问题在于,一旦皇帝本人缺少理政能力,或是耽于玩乐,政治上的决策权便会逐渐落入司礼监太监手中。

票拟和批红显然不是一个平等的政治合作关系,当司礼监控制了决策权,可以不按内阁的提案批行,可以根据自己的利益和意见来决策政务,甚至可以变乱成法、扰乱朝政、迫害大臣、流毒天下。

朱瞻基估计做梦也想不到他的子孙会罢工,赋予司礼监批红权的负面影响,很快就会表现出来。

,