胃肠间质瘤(GIST),你了解多少呢?

来源:医学界消化频道

作者:天空的翅膀

胃肠间质瘤(GIST)是胃肠道最常见的间叶源性肿瘤,在生物学行为和临床表现上可以为良性、交界性或恶性。临床上真正认识GIST是近十来年的事,以往部分GIST常被误诊为平滑肌肿瘤、恶性纤维组织细胞瘤和恶性神经鞘瘤。免疫组化技术在GIST诊治中发挥着十分重要的作用。GIST免疫组化通常CD117阳性,显示卡哈尔细胞分化。大多数病例具有c-kit或PDGFRA基因活化突变。

GIST发率逐年升高,且有年轻化的趋势。此病早期症状不明显,很难自我发现。胃镜及超声内镜检查的普及使该肿瘤检出率有了明显提高。据统计,GIST最常见于胃(60%~70%),其次是小肠(20%~30%),多无任何症状,常在内镜及CT、MRI检查时意外被发现。部分患者存在腹痛、黑便、呕血或慢性贫血、乏力等症状。诊断主要依靠消化内镜、影像学、病理组织学、免疫组织化学及分子生物学等检查技术。

GIST在常规内镜检查下表现为圆形或椭圆形的黏膜下肿物,部分可形成黏膜溃疡、出血。对可疑为GIST的黏膜下肿物患者,应加行内镜超声(EUS)检查,以明确肿瘤大小及组织层次来源。在EUS下,GIST多表现为来源于固有肌层的低回声肿块,若存在边缘不规则、溃疡、强回声和异质性等不良因素,则提示其具备一定程度的恶性危险度。

一般认为肿 瘤 直 径≤5 cm,有丝分裂计数<5/50 HPF为良性;肿瘤直径>5 cm, 有丝分裂计数<5/50 HPF为交界性;有丝分裂计数>5/50 HPF的任何直径肿瘤为恶性。值得注意的是,部分学者认为没有真正的良性GIST, 所谓的良性和恶性应用低度恶性和高度恶性代替更准确。不管GIST直径大小,都有一定的恶性潜能,都必须进行切除。

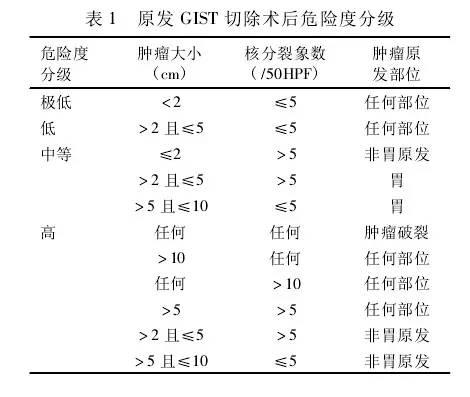

GIST术后危险度分级

GIST对放化疗不敏感,治疗上主要为外科手术以及分子靶向药物治疗。国外学者认为肿瘤直径在3 cm 以下者可定期随访 , 而肿瘤直径>5cm者因可有远处转移和消化道出血,应立即外科手术切除。随着内镜治疗技术的发展,尤其是ESD技术及在其基础上发展的内镜黏膜下挖除术(ESE)、内镜下全层切除术(EFR)及内镜经粘膜下隧道肿瘤切除术(STER)等新技术的开展,内镜下切除GIST安全有效。且内镜治疗具有创伤小,恢复快,不破坏消化道结构完整性等优势。内镜治疗适用于早期未发生转移的GIST: 瘤体长径< 5 cm; 辅助检查提示边界清楚、质地均匀; 无消化道外侵犯和腹腔转移征象。对于术后证实存在中高危险因素的患者,可采用术后联合分子靶向药物治疗。

目前在合理应用内镜微创治疗GIST方面,国内外尚无统一的指南和标准化的操作流程,同时,技术上的高难度也限制其广泛推广,还需要内镜医生进一步努力发展完善。

欢迎投稿到小编邮箱:liushiyi@yxj.org.cn 来稿邮件主题为:【投稿】医院 科室 姓名

小编choudan110

,