12455个组员聚集在“豆瓣公墓”小组,浏览素未相逢者的一生,为“点赞之交”驻足、哀悼。图为创意图片。 (视觉中国/图)

在标记了1146部电影、766本书和195个同城活动后,豆瓣用户“流氓书生”的动态停在2022年2月22日。最后的图片里,他站上蓝色塑料凳,攥着书的手扬过头顶,仿佛在挥手与世界告别。

一座数字化墓碑随之矗立。在拥有12455个组员的“豆瓣公墓”小组,友邻王止戈简短总结这位逝者的一生:“曾以贩书为业,后开网店维生。长期收救猫狗。可称义人。因肝癌逝。”

在以匿名性为基础的网络世界,思维活动的碎片能拼凑出一个人真实而复杂的精神世界:一次深夜的点赞,一条对社会争议人物的评论,一张准确定位的照片,一次“删除动态”的数据抹除尝试……

很偶尔的情况下,这些留痕同样作用于现实。2019年,周清悦在“豆瓣公墓”小组为朋友刘新写下一则讣闻。一周前,他突然收到陌生人的私信:“昨晚无意间浏览到您在‘豆瓣公墓’纪念刘新的帖子,震惊于这个消息。没想到居然是以这样的方式知道他的离开。我是他高中阶段的朋友,几年前断断续续和他有过联系。粗心的我,明明发现他好久没有更新朋友圈,但是自己焦头烂额,处理琐事,甚至没有再主动回复一下……谢谢您所做的一切,让这片赛博空间里有他的一份存在,给我一个答案、一份警示、一个纪念。”

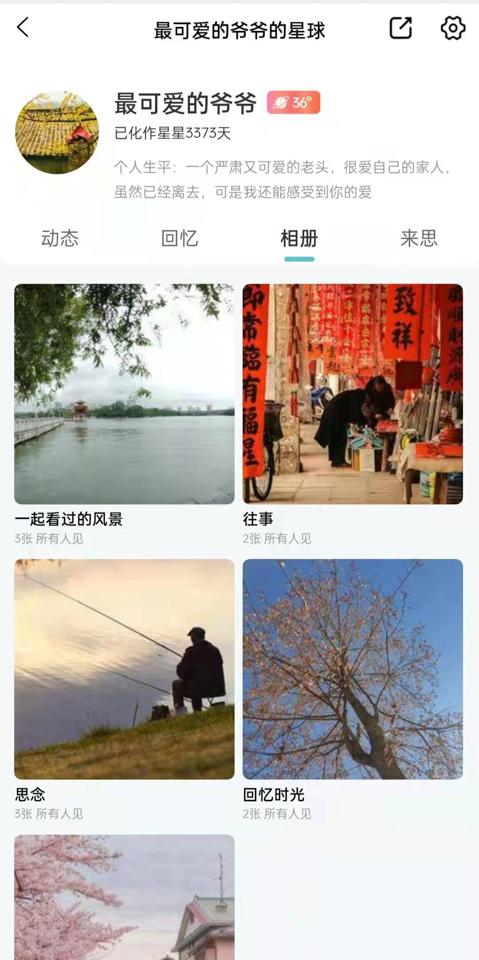

纪念逝者的社交平台“思念星空”概念图,人们可以随时在该平台上传关于亲人的照片和文字。 (受访者供图/图)

“抵达那个最本真的他”

怀念刘新,周清悦总会想起电影《横道世之介》。冲田修一执导的这部电影里,男主角世之介代表着某种真挚而理想的朋友:在人生的重要关口出现,与你“产生奇妙的交集”“随之改变你人生的重大选择”。对周清悦来说,刘新就是世之介那样的存在。

刘新大周清悦两级,两人同在西南地区一所艺术院校就读影视相关专业。一次帮班主任拍短片的契机,两人相识了。在周清悦印象中,刘新是纯粹和理想主义的代名词——他是那种在报酬几万元的宣传片和基本不赚钱的艺术家短片之间,必选后者的学生。两人在性格图谱里处于同温层,在时下流行的MBTI十六人格测试里,都是“INFP”人格。

2016年刘新毕业时,周清悦和他聊起毕业打算。刘新说,想先待在昆明,再找机会读书。周清悦知道,那个机会,最理想的情况下,指的是北京电影学院。毕业之后,刘新跟随一位熟识的老师创业拍片。内容多是他曾经不屑的那类宣传片。周清悦没和他细聊过工作。有一天,刘新问他电脑内存多大。周清悦开玩笑说,我不卖电脑。“他当时应该想借电脑,剪片子吧。”刘新毕业后回过学校做活动,从穿着上看,周清悦能感觉对方在经济上的局促。在豆瓣主页,他自嘲是“山东农民进城务工代表驻昆明办事处主任”。

刘新没等到读书的机会。2019年4月,他突然去世了。原因是应酬时,饮酒过量触发了心血管类疾病,没能抢救过来。去世前7天,豆瓣留下了他人生的最后一则影视短评,关于是枝裕和执导的《小偷家族》。

周清悦曾经听说过“拟剧理论”,大意是说,在不同的社交平台上,人们兀自表现出自己想要的和适应环境的人格。他觉得,在豆瓣里的这个刘新,在精神维度上更能抵达那个最本真的他——喜欢中国摇滚和民谣,钟爱《小偷家族》《一个顶四》这样的电影,是金庸、古龙武侠小说的发烧友。真实到,朋友翻一翻账号,“一眼就能确定,绝对是他”。

周清悦在豆瓣“公墓小组”开帖纪念刘新,并附上豆瓣链接。他说,这在某种意义上才是真正的纪念:“因为他是一个很理想的人。你纪念他的躯体是没有用的,你可能更多是要纪念他的精神和他的灵魂。”

六十来岁时,马琳接过女儿去世留下的微博“花匠Yolanda”。那成了她生活的一个新支点。丈夫和女儿生前笑她是“电脑盲”“用起电子产品来很笨”,如今,她一天最多时能打上百个字。她颈椎不好,“发一次微博需要休息半天”。

女儿是因乳腺癌去世的。截至2018年7月的微博动态里,留存着她和病魔斗争的心路历程。大多数时候,女儿表现出一种达观的坚强。置顶微博里有一张照片,拍于在5231米高的“光明天路”。女儿曾听说,一位患有癌症的教授挑战喜马拉雅山脉时,曾在这儿打过卡。她也来到这,想挑战自己。照片里,备受病痛煎熬的女儿两只手竖起大拇指。

马琳眼里的女儿“干净、纯粹”,在世时,她是西安一所高校的教师,学生们都说,从来没有见过这么好的老师,叫她“天使”。马琳回忆起十几年前,做饭要过凉水,她冻得手凉,把手架在火上取暖。女儿看到了,立马跑到商场里买个热水宝,让安装师傅装到水龙头上。“她爸爸不在了以后,她老是像男孩子一样冲到前头。”马琳说。做手术之前,女儿曾给她发来一条长长的短信,信的结尾处写:“只恨我不富有,(不然)我就能留给妈妈一张卡,里面有很多钱,然后让妈妈给我建一所希望小学。”2019年,女儿和老师合著的书籍出版,获得20万元稿费,马琳完成了女儿的遗愿,用稿费在云南丽江建起一座“高煜希望小学”。

现在,她把对女儿的思念写在微博里。每条怀念文前都添上一个标签#妈妈永远的思念#。有时候,碰上敏感词、格式错误,发文会被后台拦截。她说,系统冷冰冰的,但女儿的微博是“一个寄托”“好像我每天这样跟她交流以后,我痛苦能好一点,觉得孩子在我心里住着”。

云上的缅怀

私人纪念账号之外,“豆瓣公墓”陈列着公众人物的逝者账号。

王止戈混迹豆瓣十年,在“豆龄”四年时,知道了“流氓书生”的存在。在豆瓣,“流氓书生”是个红人,他早年曾在县城拉板车卖过两年书,又在北京开过四年旧书店。离世之前的几年,他收养了上百只的流浪动物。卖书收入微薄,他就直播卖些猫粮、猫砂赚钱供养。

2000年左右,软件开发工程师曾醒的人生,曾与“流氓书生”有过短暂的交集。在“一群中老年人”泡着的上海译文出版社官网的一个论坛里,他结识了“流氓书生”。曾醒印象里,这个和自己年龄相仿的年轻人,对文学名著不同版本的出版社、出版日期、译者如数家珍。在二手书市淘书也十分“懂行”,有时,五块钱就能淘到一本几乎崭新的书。

王止戈对“流氓书生”有着相似的印象。他告诉南方周末记者,“流氓书生”在豆瓣,呈现着一个非常“古典”的形象。一个“书生”。甚至是庄子所谓的“畸人”,不太在乎名利,重视江湖情义,乐善好施。但同时,这些年,在社交措辞上,他也引发争议。他惊讶于,在互联网空间,人仍然能呈现出来某种复杂的“真实”。他说,在豆瓣公墓悼念“流氓书生”,既在悼念这个人,也在怀念人们了解他所花费的时间、那些时间制造的情感链接,怀念某种少见的生存理想。

这两年,刘万霖管理着“网络公墓”小组。“豆瓣公墓”要求被缅怀者必须拥有豆瓣账号,“网络公墓”小组向更多人敞开。一位在此怀念父亲的组员说,自己来到“网络公墓”的目的单纯:“想让组里的人知道,有这么一个乐观的农村父亲存在过,他墓前没有墓碑,我只想在组里有个网络痕迹。”

2021年,宋致抱着相似的目的来到“网络公墓”小组。

母亲去世前的一两年,状态很差:狂躁,有被害妄想,有时还会和家里人发脾气。母亲年轻时有遗传的高血压,去世几乎没有征兆,脑干出血,发病昏迷,去世,中间间隔不到24小时。她猜测,母亲去世的原因或许是擅自停用了降压药,抑或根本是“自己选择了跟这个世界告别”。她说,去世之前的几个月,母亲主动把一张用了二十多年的银行卡给注销了。

那是八年前。母亲去世了,没有QQ,也没有微信。这两年,想和母亲说说话了,她就在支付宝输入母亲用过的手机号。号码已经注销,电话没法打通,但能弹出母亲遗留下来的支付宝账号。支付宝聊天不用加好友,对面的头像是中年群体里典型的一片灰。她向那个头像分享生活里细碎而日常的片段:“最近下雪了。”“春天××花开了。”有时去爬景山,去故宫、颐和园看景,就在输入框里写:“今天我去了××,想起来小时候跟你一起去过。”

宋致和母亲的关系不像寻常母女般亲密。宋致记得小时候放学回家,等公交的时候和妈妈遇上了,两人全程基本不交流,就那么各自站着。下了车,一前一后走回家。她至今忘不掉一个眼神:三四岁,给她洗澡时,母亲突然用一种特别奇怪的眼神看她,带点“和陌生人相处的局促和不安”。她觉得,母亲或许并没有从自己的原生家庭那里,继承到一套现成的母女相处模式。对她来说,怎么和女儿相处是件难事。过去的那些年,宋致很难想到印象深刻的亲子互动的片段,哪怕连长一些的、深入一些的对话也没有。

前些年,母亲在她的记忆里只是一个模模糊糊的影子。

这两年,宋致步入一段稳定的恋情。女友是“付出型”人格,原生家庭重男轻女。和女友深谈,宋致总能感觉到女友与母亲经历的相似。她想起母亲年轻时读了很多三毛的书,向往的或许是三毛和荷西之间的爱情。结婚之初,父母比一般家庭更幸福,母亲沉默的时候居多,但有父亲在旁边,总是滔滔不绝的。后来她降生,父母间的感情随着时间推移,似乎也淡了。她后悔于自己曾经“情商太低”,没能帮助母亲什么。这两年,她试图重新理解母亲的意愿强烈了起来。

这一两年,她时常用搜索引擎搜母亲的名字。“我特别急切地想要在各种渠道获得一些关于她的东西。”但尝试从没有过收获。搜索的动作却像下意识的,从没断过。

“重新理解”打开了记忆的阀门。前几年怎么想也想不起来的琐碎往事,开始在脑海里浮现。

母亲在一个商场做行政,平时内向、沉默、敏感。小时候,母亲总带她去地坛书市买书。就在地坛公园里的一大块空地上,二手书贩和出版社的人挤在一起,人群熙熙攘攘的。宋致的个头只到成年人的一半,母亲牵着她往前走。对很多家庭来说,那是一个再寻常不过的画面,宋致则把那一幕视为母亲爱自己的证据。她说,原生家庭给母亲带来了伤痛,而读书是母亲感受世界美好的方式。母亲处理亲子关系笨拙,她在含蓄地传递这份美好。

宋致至今很遗憾。如果母亲生前接触过社交平台,在里边试着分享她的内心感受,甚至和别人有交流、共鸣,那她的“生活会不会有一些改变,人生轨迹有一些不同”?

生者何为

2021年,B站UP主“墨茶Official”的去世曾引发舆论关注。如今,这个被B站官方认定的“纪念账号”,最后一则动态下,涌入了二十余万条悼念消息。在此之后,一些收录逝者账号的UP主出现在B站。他们记录已逝用户的UID、辞世时间以及辞世原因,证明他们曾在网络世界真切地存在过。“UP主纪念馆”修订的《UP主纪念馆名录》,现已更新到第294号。

“UP主纪念馆”建了个QQ群,不少做逝者账号纪念的UP主都在群里任管理。康维楚是管理之一,也是B站账号“异感司”的运营者。在群里,“UP主纪念馆”负责汇总收集逝者账号信息,康维楚制作缅怀视频。纪念视频里的逝者账号现在已有263个。

很多时候,已逝账号所有者的朋友找上门,向他陈述逝者的一生。康维楚为之写下一段简短的墓志铭。他说,隐藏在两百多个账号背后的人构成了社会的一个缩影。“什么圈子的都有,明星、程序员、消防员……”康维楚看过很多抗癌的账号,动态呈现着某种规律:“一开始说自己患癌。做化疗,第一天感觉很好。出院了。到后面越来越坏,账号表现出来的情绪越来越消沉。(最后),‘我是他(她)的家属’。讣告。”

几个类似账号的运营者还组了个群。有时,私信或评论区有人流露出自杀倾向,他们就在群里晒出UID,提醒群里的志愿者帮忙疏导、开解。总结完两百多位逝者的人生后,康维楚对待生活更积极了些:“你永远不知道你的生命结束在明天、明年,还是一百年后,但你能把握今天,你可以用今天做更多的事情。”

更多时候,宋暖默默审视着亲人的死亡在生者身上投下的阴影。

她是“思念星空”平台的运营,这是一个悼念逝者的云平台。2018年,受到电影《寻梦环游记》启发,这个创业团队开始设想一种类似“树洞”的纪念平台,逝者的亲友在这里随时发表对他(她)的怀念。团队在武汉,经历了2020年的疫情,很多朋友失去了自己的亲人。

宋暖告诉南方周末记者,“思念星空”现有用户群体大致可划分为三类:一类是中年失去孩子的父母;一类是很年轻的时候失去父母、还没来得及尽孝的中年人;一类是跟着祖辈长大,和爷爷奶奶感情深厚的年轻人。“失去孩子的父母,使用这类平台的频率在我看来是很高的,他们在整个活跃用户里能占到30%到40%。这类群体很喜欢表达(对孩子的思念),我记得之前有一个用户,连续打卡了一百天,每天都发。”

孙云不属于这三类。年迈的母亲去世两年多了,她至今难以消化那份悲痛,一度严重到需要住院。

母亲生前,孙云离母亲三百多公里远。孙云和她约定,每天都要打一通电话互报平安。这成了一个惯例。每天中午下班回了家,孙云第一件事是把耳机插上,给母亲打电话,从做饭一直聊到吃完。母亲有时心疼她,说:“都12点多了,快去沙发上睡一会儿,下午上班送小孩才不瞌睡。”有一次孙云忙忘了,晚上八点多,母亲打电话过来问:“你今天怎么没打电话啊?”

母亲去世那天,早上七点多,孙云到了单位例行给母亲去电。试了四五次,没通。她急了,给舅舅打电话。舅舅赶到时,看见母亲趴在床边,已经走了。

接受南方周末记者采访这天,孙云清晰记得是母亲离开后的第831天。清明节快到了,这段时间母亲总是入梦来。她听老人说,活人跟死去的亲人做梦不会交流,但她不是。采访前一天,凌晨四五点钟,孙云半梦半醒着。她又看见了母亲。母亲弄了个上衣蒙着她的头,一个劲儿和她说:“你别再想我了,别再想我了。”

(除马琳、高煜外,文中出现人名皆为网名或化名)

南方周末记者 潘轩 南方周末实习生 王瑞雪

,