说起生产队时期的事儿,就会产生褒贬不一的讨论,我认为有不同意见和观点是很正常的。既得利益者永远站在自己的立场看问题。这也无可厚非。不过我们还是需要随着时间的发展看问题,也要考虑到别人的感受。即使你说得再好,也会有不同意见。

今天我要说一说生产队时期的五保户。

生产队时期,每个村,每个队都会有孤寡老人,或者是孤儿,或者是智力低下的人。这些人都会被队里给予一定的照顾,根据不同程度,安排一些力所能及的事儿。

这些人被确定为“五保户”。什么是五保户,五保户都有哪些优惠,一句话就是,他们的生老病死都由生产队负责。

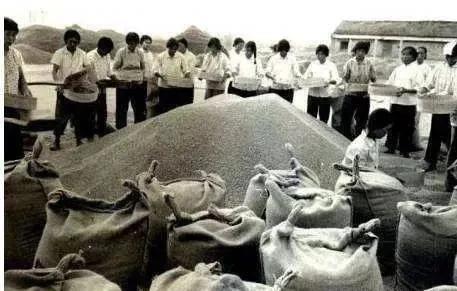

我们对有两个这样的人,一个是老太太,六十多岁,我们习惯称她是王老婆儿。队里分什么东西,她的名字就是写王老婆儿。我们一群孩子,就会拉着她的手,在分东西的一片,一家一户的堆儿上,找她的名字。有眼尖的孩子会大声喊着,在这儿呢,在这儿呢。王老婆儿背着筐头,我们帮她装好,她在背回家里。

这个小脚老太太,从我记事起,她就是个头发花白,不爱说话的人。队里到了大麦二秋就安排她在打谷场帮忙,农闲了就让她在饲养棚帮着喂牲口。别人按照出工定挣多少工分,只有五保户不用定工分。她们的开支都是队上管。

还有一个是智力低下的人,他是有家庭的,父母兄弟都有。这样的人不能定五保户,但是队上也要照顾,适当地安排点活干。他基本是常年和饲养员在一起。他只会挑水。其他的什么也不会干。

开始给他定八分,当时妇女最高也只是挣八分。有人说八分高,会有意见的。就降为六分。他的家人也很满意,都说有口饭吃就行了。

后来公社有了养老院,他们都去了养老院,但是还是队上供应所需费用。

那个时期人们都有一股热心肠,都是相互帮着度过难关。那个时期盖房是大事,但是谁家盖房也没出过工钱,都是一个队的社员帮忙盖的。

如果说生产队后期人心变了,也是事实。什么原因我不想过多地说。我只说一件事,就是生产队后期,一部分人心眼活泛了,看到了生产队里的一些不公平现象,出现了逆反情绪。最大的体现就是有的人敢明着和队长叫板。他们叫板有没有道理?有道理。但是也导致了生产队集体形式的快速解体。这就像多米诺骨牌,人们一旦失去信心,趋势就基本形成了。什么“大锅饭”,出工不出力,各种负面影响都传播开了。

其实一种形式的解体,不要有什么感情色彩最好。只能说明是历史必然趋势。

当人们解决了温饱,一定会会有更高的要求。领导者会考虑到和做出合理的决策的。

我们没必要维护某种利益,也不要抱着个人感情看问题。谁也不要说集体形式好,或者单干形式好。总之社会是在发展的。

现如今有南街村,周庄等社会主义集体形式的存在。其实分配原则只要满足人们的生活所需,什么体制都一样。

市场经济最大的好处就是八仙过海。吃的饱不饱,吃的好不好,只能靠自己。

只能说在某种程度上调动了积极性,但是长期下去人们仍然会产生惰性心理。

人们都是为了生存和更好的生存而活着。意识形态不会决定你的生活质量。