小姨儿子今年刚上一年级,由于他在一个秉持遵循幼儿身心发展规律的幼儿园接受学前教育,所以,他的整个幼儿园阶段,都以游戏为主,基本不需要识字。

这种教育下,表弟活泼好动、思维敏捷,但也面临一个学习难题,识字慢并且字写的超级不规范,歪七扭八,常常被老师当做“丑字”的典范。由于常被老师批评,表弟把“学习好难呀”挂在嘴边。

一天晚上,表弟字写了半页,然后憋着眼泪,一把撕了。小姨问为什么这样,表弟哭着说:“这么丑的字,明天老师又要当着同学的面批评我。为什么我写不好字?我怎么没有别的同学写得漂亮呀!”看着努力写,却写不工整字的儿子,小姨疼惜地抱着他说:“没事,写的不好就不好,明天我去给你老师解释,让她以后不逼你了!”

小姨以为儿子听了自己的安慰会舒服一点,没想到,儿子一把推开自己说:“你写的字才丑,不许你去找老师。”小姨纳闷,自己的话不是安慰儿子的吗?怎么会让儿子对自己发起火来?

表弟的遭遇,可以说是遇到了困难。小姨和许多家长一样,看到孩子遭遇困难,舍不得让他伤心难过,于是采用安慰的方式让孩子好受一点,结果,非但没如愿反而使孩子情绪更加失落。

为什么会这样呢?因为这些父母在孩子面对困难时,往往只通过孩子的行为和情绪做判断,认为孩子需要的是几句暖心的安慰,但在孩子心里,内心的真正需求没有被父母看到。

01、父母为什么判断错孩子的感受?“冰山理论”告诉你答案

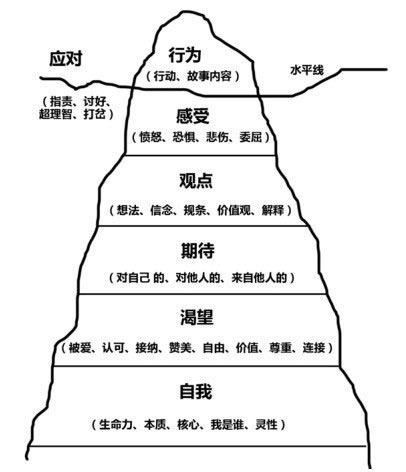

“冰山理论”是萨提亚家庭治疗中的重要理论。萨提亚认为,人们在经历事情的时候,在七个层次上同时有着体验:行为、应对、感受、观点、期待、渴望、自我。

行为是我们可以看到的,就像冰山浮在最上面的那一层。

应对是人们对事件的反应态度,是冰山的水平线,是行为的起点。

当孩子面对困难挫折时,家长可以看到孩子的行为和应对方式,然而,孩子行为、应对背后的感受、观点、期待、渴望、自我就像冰山的绝大部分,被淹埋在水的下面,不被父母看到或者父母误以为被看到,于是,父母凭着自己的感受去安慰孩子,却没有读懂孩子真正需要的是什么。

回到表弟的案例:表弟撕掉作业,是他的行为,哭着说:“这么丑的字,明天老师又要当着同学的面批评我。为什么我写不好字?我怎么没有别的同学写得漂亮呀!”则是他的应对方式。

分析表弟的语言:

“这么丑的字,明天老师又要当着同学的面批评我。”

反映出了表弟担忧、恐惧的感受,以及认为自己是无能的。

为什么我写不好字?我怎么没有别的同学写得漂亮呀!”

体现出了,表弟内心其实特别希望自己能和同学们一样,把字写漂亮。这是他的期待和渴望。往更深处看,则是表弟希望“自我”是好的、优秀的。

小姨的语言:

“没事,写的不好就不好,明天我去给你老师解释,让她以后不逼你了!”

小姨“写的不好就不好”的语言,绕开儿子的恐惧感,让儿子不得不接受自己很无能的事实。而小姨要告诉老师,让她不逼孩子,则是切断了孩子期待和渴望把字写好的需要,更是小姨对孩子“好自我”的否定。

表弟和小姨对“冰山”看不到部分的理解差异,让他们起了冲突,彼此互不理解。而这种现象,普遍存在在亲子关系中。许多父母仅凭孩子的行为就自以为地做出判断,不去探究孩子“冰山下层”部分埋藏的真实情感,从而导致亲子沟通无效。

所以,在孩子遭遇困难时,父母切忌仅凭孩子可视的行为和应对方式去安慰孩子,而是要静下心来,看看孩子内在的情绪、需要,看到他们内心真正的期待。

02、孩子遇到困难,父母仅凭“可见冰山”常做出的三种错误做法!

错误一:父母看不到孩子对“好自我”的需求,让孩子接纳自己“不好”的错误事实

案例:类似小姨应对儿子的错误做法。父母看不到孩子对成功的期待,让孩子用暂时遇到的困难,来否定自己的能力。

危害分析:小姨疼惜儿子,于是告诉儿子“写的不好就不好,我让老师以后别逼你”的做法,表面看,她是让孩子接受字写的不好事实,深层看,小姨则是带着儿子逃避字写的不好的问题,以“破罐子破摔”的方式处理困难,这容易让孩子把短暂的失败内化为长期的失败,认为自己就是不能成功的人,于是,遇到难题绕着跑。

没有哪个人希望自己是失败的,孩子的好胜心更强。在孩子成长的过程中,挫败是必经之路,它是让孩子发现自己问题的契机,只是一个短暂的存在,当父母用孩子遇到的困难,去证明孩子不够好的假象时,孩子会相信自己真的不行,于是,遇到问题就躲、藏、瞒,没有责任感。

正确做法:

①激发孩子看到“好自我”

当孩子问为什么我不够好时,他的内心其实住着一个渴望变好的孩子,只不过,这作为“冰山下层”淹埋在水中,不易被察觉,包括孩子自己。父母要帮孩子探究他内心的声音,通过询问孩子,让孩子明白自己想要变好的渴望。

在小姨的案例中,她可以这样询问:“宝贝,你说自己写的字没有别的同学好,你心里其实特别想把字写好是吗?”

相信99%的孩子会认同妈妈类似的说法,因为,没有哪个孩子不希望自己变得更好。

②帮孩子”正确归因“

因为疼惜孩子,带孩子逃避问题,最终会让孩子没有解决问题的能力。当孩子说自己不够好时,父母除了要看到孩子的情绪、需要,还要帮孩子正确归因,因为孩子口中自己的不好仅是暂时的,如果不能正确归因,孩子会把暂时的失败当成永久的失败。

根据美国心理学家韦纳提出的“成败归因理论”。归因可以分为两种类型:积极归因和消极归因

积极归因:内部、不稳定、可控的因素(如努力)

消极归因:内部、稳定、不可控的因素(如能力)

显而易见,父母面对孩子的问题,要多进行积极归因,如努力还不够。告诉孩子,如果可以更努力一点,不要气馁,坚持一段时间就可以看见成效了。

错误二:父母忽视孩子感受,不根据事实情况,“相信”孩子

案例:当孩子遇到困难时,父母说:我相信你,你是最棒的;没有什么大不了的,你肯定可以完成任务;这么小的一件事,我相信你一定可以做到。

危害分析:当孩子遇到困难哭泣时,他需要父母看见自己内心深处的无助、沮丧,而父母张口的“我相信你”,则是没有看到孩子的困难处境,理解孩子的失落心情。低估、无视孩子负面感受,而去肯定孩子,会让孩子有深深地不被理解感,同时让孩子产生负罪感、无能感,认为自己没用,对不起家人的信赖。这些感受让孩子在处理问题时,压力感倍升。

正确做法:

① 与孩子同频共振

沟通心理学上有一个词叫做“同频共振”,意思就是两个人沟通时要在同一个频道上。

当孩子告诉你,妈妈今天的钢琴练习曲目好难呀,记不下!你轻飘飘对孩子说:“妈妈相信你,您肯定可以弹好。”这样的对话显然没有和孩子在一个频道上。孩子生气不说,再次遇到困难他不会找你诉说。

妈妈要做的是,肯定孩子面对的困难,帮孩子表达出内心的失落。妈妈应该这样说:“确实好难,妈妈看你练习了好几遍也没弹好,这样,你先休息一下,把曲目好好读几遍,看看有没有好记忆的方法。”

当父母可以做到与孩子同频共振,孩子“冰山下层”的情绪就会被看到,孩子深深地被接纳,被看见,会让他们感到不是自己一个人战斗。所以,父母的理解,是给孩子最好的安慰,也是激发他们解决问题的最好动力。

②帮孩子制定“成功”计划

帮孩子制定成功计划,并非是让孩子把追求成功作为首要目标,而是,家长在看到孩子对成功的期待后,通过帮助孩子制定合理的计划,达到自己的目标,最终让孩子感受到,成功的取得重在过程中的努力。当孩子能一步一步执行计划,靠自己努力取得成功,以后,再次面对失败时,他的沮丧感、无助感会减少,信心感增加。

帮孩子制定成功计划要遵循“小步子原则”。

“小步子原则”是美国心理学家斯金纳提出的教育原则。将孩子的目标分解成具有逻辑联系的许多“小步子”。完成一个个“小步子”,最终实现终极目标。

简单说,就说将孩子的目标细小化,这样,孩子能对任务作出及时反馈,降低错误率,获得自信心后增加成功的概率。

错误三:父母陷入“纠错”模式,看孩子总是“缺陷视角

案例:一个男孩学拼音时,总是读不准声调,二声、三声分不清。每天回家,老师都布置拼读任务,也布置算数、写字任务,男孩其余功课都很好,仅因为拼音读不好,每天被妈妈批评,被妈妈胁迫着纠正发音,以至于妈妈看孩子,总是很不满意。

危害分析:这位妈妈很明显陷入了“纠错模式”,也就是放大孩子的错误,盯着孩子的错误看,并没有方法的进行纠正。类似这位妈妈的做法,对孩子产生的危害是,孩子看不到自己的优点,由于父母长时间仅凭自己的行为判断孩子,孩子慢慢地也就压抑自己的情绪,并逐渐丧失感知自己情绪的能力。

正确做法:

① 用“发展模式”看孩子

教育心理学要求教师“用发展的眼光看学生”,对父母同样适用。父母要将对孩子的“缺陷视角”改成“发展视角”

当父母可以用发展的眼光看孩子时,就不会执着地盯着孩子的问题,而是去寻找孩子遇到问题的原因。这样的变化让父母多了一份体谅,让孩子感到被接纳并有提升自己的空间。

②告诉自己天下没有完美的父母,也没有完美的孩子

每个孩子都是独一无二的存在,优点和缺点结合才是一个正常的孩子。所以,不要分分钟被孩子不仅如意的行为激怒,想要孩子变得优秀,就要告诉自己,克制不理性的情绪,去看看孩子内心真实的情绪。承若孩子的不完美,才能让孩子变得更优秀。

03、孩子“冰山下层”不被看见,使他们遭遇情感忽视,危害蔓延一生!

当父母仅凭孩子的行为和应对方式,对孩子进行教育、安慰时,孩子最容易遭遇的问题是“情感忽视”,因为,父母不能透过孩子行为的表现看到孩子内心的需要。值得注意的是,“情感忽视”对孩子造成的影响是一生的。

《被忽视的孩子:如何克服童年的情感忽视》一书说:“经历过情感忽视的人成年后表面看起来也很正常,但是他们通常意识不到自身根基的结构缺陷,他们也不知道他们的童年对自己仍在发挥作用。相反,无论他们在生活中遇到什么困难,他们都倾向于责备自己。”

书中具体罗列了10种遭遇“情感忽视”产生的危害。

1.空虚感

2.反依赖

3.不切实际的自我评价

4.对自己毫无同情,对他人满怀同情

5.负罪感和羞耻感:我到底怎么了

6.对自己生气,自责

7.感到自己有致命缺陷(如果人们真正了解我,他们不会喜欢我)

8.难以关爱自己和他人

9.自我约束能力差

10.述情障碍:对情绪的认识和理解不足

不要以为“情感忽视”就是父母彻底地不理孩子,它表现在亲子关系的微小细节中。用“冰山理论”来讲,凡事只凭孩子的行为和应对方式与孩子交流,不去关照孩子内心世界而做出的沟通,都让孩子遭受“情感忽视”。

所以,希望所有的父母在面对孩子的行为和应对方式时,不要急于回应孩子,牢记“冰山理论”,知道孩子行为和应对方式下面隐藏着的不易发觉的内心世界。

青芒:用心理学改变生活的终身写作者!欢迎关注@青芒育儿 我们一起阅读成长!

,